【単独インタビュー】『エイス・グレード』ボー・バーナム監督

- Mitsuo

”デジタルネイティブ”のティーンのリアルな成長の物語を、可笑しくも優しく描いた『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』。

アメリカでは中学校卒業となるエイス・グレード=8年生の終わりを1週間後に控え、不本意にも「学年で最も無口な子」に選ばれてしまった少女ケイラ(エルシー・フィッシャー)。お節介ばかりしてくる父親は鬱陶しいし、待ち受ける高校生活も不安でいっぱい。SNSを駆使してクラスメイト達と繋がろうとしますが、人気者のケネディは冷たく、好きな男の子にもどうやってアプローチして良いのか分かりません。不器用で地味な自分を変えようと、それでも奮闘を続けるケイラでしたが……。

監督・脚本を務めたのは、1990年生まれのボー・バーナム。16歳の時にYouTubeに投稿した動画が人気を集め、コメディアン、俳優としても活躍するようになった異色の経歴の持ち主で、本作で監督デビューを果たしました。本作の企画は『レディ・バード』などを手掛けた米気鋭スタジオ「A24」の製作陣の目に留まり、映画化が実現しました。

主人公ケイラを演じるのは、『怪盗グルー』シリーズの主要キャラクター、アグネス役の声優を務め、他数々のドラマや映画で活躍する若手女優エルシー・フィッシャー。“自分を良く見せること”がもっとも重要とされるSNS時代に生きる、等身大の少女ケイラの成長と葛藤を鮮やかに演じ切りました。

『エイス・グレード』は2018年の賞レースで話題となり、ナショナル・ボード・オブ・レビュー ベスト10選出・新人監督賞、インデペンデント・スピリット賞新人脚本賞、ニューヨーク映画批評家協会賞新人監督賞など60以上の映画賞を受賞。エルシー・フィッシャーは、2018年で最多の新人映画賞を獲得したほか、第76回ゴールデン・グローブ賞ミュージカル・コメディ部門で主演女優賞にノミネートされました。

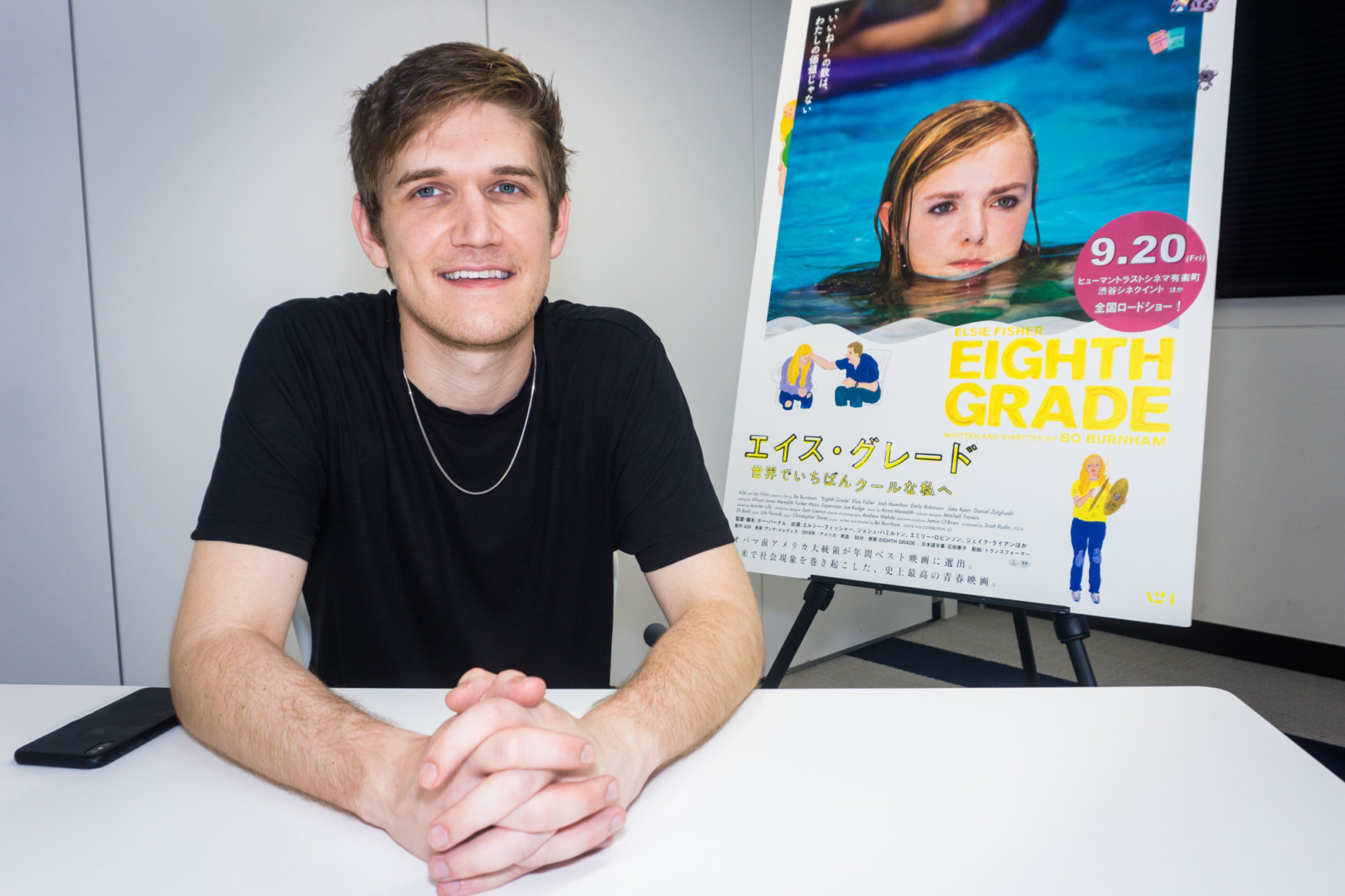

Fan’s Voiceでは、日本公開に先立ち来日したボー・バーナム監督にインタビューを敢行しました。

──なぜ主人公を8年生としたのですか?

16〜18歳の高校生を扱う映画はたくさん作られている一方で、この13歳という年頃をカバーする映画はあまり無い気がしました。でも私は13歳の方がドラマチックのように思えたし、現代の子どもは、以前よりももっと早くから大人びるようになっていると思います。大人になる過程を描く”青春映画”というジャンルがあるのなら、この13歳を深く掘り下げるのが最も興味深いことのように思えました。

──あなた自身はどんな8年生だったのですか?

うーん、はっきりとはわからないのですが、不思議なことにあまりそれについては考えていませんでした。作りたかったのは、自分の記憶を呼び覚ますような物語ではなく、彼女(主人公)の今を描くものだったので。でも当時の僕はちょっと変わった、ケイラというよりもゲイブのような性格だったと思います。当時の僕はケイラほど自分のことをよくわかっていなかったし、彼女の方が物事をよく考えていると思いますね。でもプールパーティーが嫌いなのは同じです。僕もプールパーティーが怖かったし、今でもそうですよ。

──では主人公を女性にしたのも、(男性である)あなたとは全く異なった視点にすることができたからですか?

その通りですね。難しかったですが、”僕ではない”人物を主人公にするのが鍵で、自分の経験を投影できるような人物は描きたくありませんでした。女の子なら自分の体験をそのまま使うことは出来ませんからね。自分は13歳の女の子だったことは無いし、2019年に生きる13歳でもありません。ケイラというキャラクターには、僕が絶対に経験することができない、自分の経験とは異なる世界があり、それを探求するという挑戦にとても興奮しました。

──ケイラ役にエルシーを見つけ出せたことがこの映画の成功の鍵になったと思いますが、二人の性格はどのくらい似ているのですか?

とても似ていますね。ケイラは映画で主演することはできないでしょうがね。エルシーには、どんな子どもも持ちうる脆さや不安、自意識といったものがありますが、一方で、カメラの前でそれらをコントロールしながら表現する力もあります。そうした意味で、エルシーはケイラより演技が上手ですね。ケイラは多くの場面で、本当の自分ではない自分を”演じて”、なりすまそうとしているわけですから。いずれにせよ、二人の物事に対する見方は非常に似ているし、エルシーはこの映画にとても近い8年生を過ごしたと言うと思います。それにエルシーは、この映画の撮影が始まる1ヶ月前に8年生を終えたばかりだったんですよ。

──50人ほどオーディションした中で、エルシーだけが、自信があるように見せかけたシャイな女の子だったとのことですが、そんなシャイな彼女がオーディションを受けようと思ったのはなぜだとお考えですか?

彼女は演技をするのが大好きで、僕と似ていました。もともと僕も内向的で、それでもパフォーマーになりましたからね。多くの人は外向的な面と内向的な面の両方を持ち合わせていると思いますが、SNSがある今では特に、一方の自分はシャイで話したくないのに、もう一方では、投稿したい、自己表現しなければという衝動に駆られます。ケイラも同じで、とてもとてもシャイなのに、動画をネット上に投稿しています。エルシーもそんな女の子なわけです。ケイラには脆い面があるのだから、単に自信満々の外向的な俳優はこの役に向いていないと思っていました。

──オーディションでエルシーを発掘して、想定していたキャラクター像や脚本や手を加えたのですか?

はい。ちょっとした修正ですがね。なぜだかわかりませんが、脚本を書いていたときに想像していたケイラは、小柄でメガネをかけた、茶髪の女の子でした。でも実際にエルシーに会ったことで、当初のイメージはひっくり返りました。エルシーと僕の二人だけでたくさんリハーサルをして、脚本を書き直して合わせていきました。彼女が腑に落ちないことがあれば、腑に落ちるまでリライトしました。

ボー・バーナム監督(左)とエルシー・フィッシャー

──普段の映画ではメイクを使い俳優を完璧に見せようとしますが、本作ではケイラの”ありのままの姿”をさらけ出しています。そのことについて、エルシーとは相談したりしたのですか?

いろいろ話をしましたが、エルシーは(ありのままをさらけ出すことについて)全然気にしていませんでした。むしろ彼女は女優として、常に完璧なルックスでいなければならないと感じていたことが、ストレスになっていました。(さらけ出すことは)怖いことなのではと思われがちですが、実際のところ、常に完璧な姿である必要がないことに、彼女はほっとしていました。13歳の人間なのですから、完璧なんてことはもちろんありません。(今回の描き方に対して)エルシーは乗り気だったし、これまでの映画では見たことのないタイプの人物になりたがっていました。

──エルシーは完成した映画をどのように捉えていましたか?

気に入ってくれましたよ。もちろん、はじめの上映数回は不思議な感じがしたと思いますし、サンダンス映画祭でのプレミア上映は、指の隙間から覗くように観ていたと言っていましたがね。とても圧倒される出来事ですから、今から数年が経って、もっといろいろなことが見えてくるのではないかと思います。

──「世界でいちばんクールな私へ」とありますが、ケイラにとって「クール」であることはどのような意味があるのでしょうか?

それは彼女自身に宛てた言葉ですからね。「クール」とは何なのかは僕にもよくわかりませんが、だからといって、よくない状態にありたいと思うこともないでしょう。客観的には彼女が最もクールな人物とは言い難いでしょうが、その言葉には、自身のことをもう少しだけ許して、愛して、自信を持とうとする、彼女なりの意味があるのだと思います。自分自身と折り合いをつけることですね。

──他の映画っぽくないと言えばもう一つ、携帯電話やPCの画面は直接撮影し、YouTubeといった実在のサービスを使っていましたね。

非常に難しかったのですが……はい。映画などで”friendbook.com”といったフェイクのインターネットを見せられると、ニセモノ感が凄くて本当に酷いと思います。インターネットはもはや一人の登場人物のようなもので、実際に画面に表示させて、インターネット上でのケイラをきちんと撮影するのは大事なことでした。実際は、数百個のインスタグラムのアカウントを準備したり、インスタ上での会話をタイミング良く撮影したり、会話を消してリセットしたりと、とても大変だったのですがね。本当に苦労させられましたが、インターネットがリアルでケイラが(スマホなどで)実際に触っているという感じを出すのは欠かせなかったので、小道具のクルーは、ケイラの寝室を飾ったりするよりも、撮影用のウェブサイトをデザインするのに圧倒的な時間を使いましたよ。

──本作に影響を与えた映画や監督はいますか?

『こわれゆく女』といったジョン・カサヴェテスとジーナ・ローランズの映画ですね。ふたりの関係や、捉えられたカオスな様子が非常に生き生きとして感じられました。ミロス・フォアマン監督や、カトリーヌ・ブレイヤ監督の『処女』も参考にしました。

──本作は批評家からも一般の観客からも非常に高い評価を得ましたが、これは製作時には期待していたことですか?

ノーノーノー、全く期待していませんでした(笑)。ましてやこの映画が作られること、完成できることすら期待していませんでしたから。そういった好意的な反応があったのは完全に想像を越えた、本当に特別なことでした。これで次回作は失敗となる下準備ができたようですが、まあ構いません。

──公開後、どのような世代の観客が観に来ましたか?

ティーンから親の世代、さらにはその上と、バランスの良い観客に来てもらえました。特に、この映画は自分が作りたくて作っただけだったので、良かったです。驚かれるかもしれませんが、若い世代を気にかけて彼ら彼女らのために作ったとか、そういった意図はありません(笑)。自分が観たかった映画を作っただけで、それに対して13歳ではない観客からも共感を得られたのは良かったです。

──20年後、50年後、自分がこの映画を見返した時にどう思って欲しいですか?

そうですね、どのように感じるかわからないので、単純に興味が惹かれることですが……、映画は一種のタイムカプセルのようなものだし、長年経ったあとにまた掘り出して見返してみるという意味合いも含まれていると思います。それがどんな反応になるのか想像がつきませんが、嘘がなく誠実に描かれた映画だと思えたら良いなと思います。どんなに”あれはクレイジーだった、なんてことをしてたんだ”と思うような出来の映画でも、その当時をしっかりと捉えていたなと思えることを期待しています。

──逆に、もし13歳の時の自分がこの映画を観たら、どんな反応を示すと思いますか?

おっと(笑)。びっくりするでしょうね。とにかくそのカッコイイ携帯電話をよこせと(笑)。それはさておき、この映画を観て、孤独感が和らいでいたら良いと思いますね。あの年頃では、ケイラも話しているような感情を抱えるのは自分だけで、そんな自分は変でダメな人間だと思いがちですからね。それから13歳の僕は、女の子に感情があるということがまったくわかっていませんでした。なかなか男の子はそんなこと考えないので(笑)、この映画を観たら自分の視野が広がるきっかけになっていたと思いますよ。

──29歳のあなたは映画監督としてはかなり若い方ですが、このことは撮影で役に立ちましたか?

そう思いますが、もう歳を取りすぎたとも思いました。現場で13歳の子どもたちと一緒にいると、本当に年老いた感じがして、70歳になったような気分がしました。でも子どもたちに、親が映画を撮っているのではなく、少し歳をとった自分たちが撮っていると感じさせるのが重要でした。インターネット上では僕はまだ若いし、子ども時代からインターネットがある環境で育った、最も上の世代だと思います。若くて経験の浅い監督だったことは、今回は強みになった気がしますね。

──ということは、MySpace世代に近いわけで?

MySpaceは少しだけね。

──Facebookに移り変わる時ですね。

そうです。Facebookにはどっぷり入り込んでいました。その後Twitterとインスタグラムが出てきた頃は、僕はもう20歳前後だったので、世代的に次のものといった感じです。

──Twitterとインスタグラムであまり発信していないのは、そのためですか?

そうですね、SNSにどっぷりつかることは止めてしまいました。もう自分に響かないというか、ハッピーにさせてくれることがなくて。いつも見てはいますが、特に言いたいこともないので、投稿するのは仕事関係の事ばかりですね。

──移り変わりの激しいSNSは便利なところもありますが、どのような弊害をもたらしたと思いますか?

人々はとにかく自分のことを気にするようになって、不安や心配で頭をいっぱいにさせたと思いますね。まだきちんと解明されていない、たくさんのダメージもあると思いますよ。本当に問題なのは、SNSは本当に大きくて深い世界なのに、どんどんアップデートされてものすごいスピードで変化していっているので、それがもたらす悪影響を研究しようとしても、調べ終わるころにはもう全く別のものに変わってしまっているということです。自分たちへの影響を理解しないまま、”ウサギの穴”にどんどん入り込んでいる。説明するのが難しいですが、僕にはこれが最も大変なことのように思えます。その影響はもしかすると10年後まで露呈しないかもしれませんが、「人間関係が構築できなくなってしまった」「みんなひどく落ち込んだ心配性になってしまった」と気づく時が来るかもしれません。ですので、もう少し責任を持ってSNSに向き合っていくべきだと思います。

──SNSといえば、先日『ロケットマン』主演のタロン・エジャトンと話していた時、もはや映画スターやポップスターは生まれなくなったと言っていて、それはインターネットやインスタグラムの登場で、すべてを見せることが主流となり、ミステリアスな部分がなくなったからと言っていました。

そうですね、映画スターはもういませんね。ポップスターはまだいる気がしますがね。これまでのポップスターと同じように、アリアナ・グランデを神のように崇める人はまだいると思います。アリアナ・グランデのコンサートには、彼女が歌うコンサートだから観客が詰めかけますが、映画では、このスターが出ているからといって観に行くことはなくなったように思います。もしかしたら、レオナルド・ディカプリオはその名残があるかもしれませんがね。でも他の”映画スター”は、スターを装っているだけな気がします。映画館に行くのは、スターを観に行くのではなく、そのキャラクターを観るため。アイアンマンを誰が演じようとも、ジョーカーを誰が演じようとも、きっとその映画を観に行くのですから。

──ディカプリオも今週ちょうど来日してましたね(笑)。彼はMySpaceが台頭する前の、最後の世代といったところでしょうか。

そうですね。彼は本当の映画スターだし、おそらく最後になるかもしれません。彼は取材をほとんど受けず、トークショーといった番組にも出ません。SNSにもいないし、だからこそ彼はスターなのかもしれませんね。彼を見ることができるのは、映画の中でだけ。一方で、ケヴィン・ハートを見たければ、インスタグラムで何時間でも彼の投稿を見ていられますからね。

──こうなる前の、映画スターの時代に戻ることはできると思いますか?

いいえ、できないでしょうね。むしろ映画自体が生き残れるかすらわかりません。生き残って欲しいですがね。若い世代には映画を使った物語の伝え方というのが、響かなくなっていると思います。僕がいちばん言ってはいけないことでしょうが……、本当のことのような気がします。その昔、テレビが登場して人々は読書をしなくなり、長編小説をダメにしてしまったように、インターネットの登場により、90分間座ってなにかを観るということが、耐えられないことになりつつあります。

──となると今後のスターとは、YouTuberといった存在なのでしょうか?

そうですね。プラットフォームはいろいろありますが、YouTuberやインフルエンサーといった”パーソナリティ”。親しくて純粋に共感できる存在でいる以上のことはないのですが……、本当に変な現象だと思います。でも僕は、セレブリティというシステム自体が全面的に最低なものだと思っています。あなたが誰なのか、人気者なのかなんて、気にしない。映画スターのシステムだって本当にひどくて完璧からは程遠く、信用できません。なので、変化していくことに対しては賛成です。でも変化の向かう方向というのは、とても興味が惹かれることですね。非常に速いスピードで変わっているので、どこで落ち着くのか、さらには、落ち着くことはあるのか、気になりますね。

==

『エイス・グレード 世界でいちばんクールな私へ』(原題:Eighth Grade)

監督・脚本/ボー・バーナム

出演/エルシー・フィッシャー、ジョシュ・ハミルトン、エミリー・ロビンソン、ジェイク・ライアン、ほか

製作/A24

音楽/アンナ・メレディス

2018年/アメリカ/英語/93分/G/日本語字幕:石田泰子

日本公開/2019年9月20日(金) ヒューマントラストシネマ有楽町、渋谷シネクイントほか全国順次公開!

配給/トランスフォーマー

公式サイト

© 2018 A24 DISTRIBUTION, LLC