【独占インタビュー】現代アメリカを映し出す『ニューヨーク、ジャクソンハイツへようこそ』の巨匠フレデリク・ワイズマンの映像表現

- Hikaru Tadano

ニューヨーク州クイーンズ地区にある街「ジャクソンハイツ」。ここでは167もの言語が話され、エスニック料理の香りが漂い、エキゾチックな音楽が流れる。

人種のるつぼを体現するようなこの街のコミュニティに入り込み、そこに暮らす人々を生き生きと映し出したドキュメンタリーが、10月20日(土)より全国順次公開される『ニューヨーク、ジャクソンハイツへようこそ』です。

監督は、「世界で最も偉大なドキュメンタリー作家」と称されるフレデリック・ワイズマン。日本でもヒットした『パリ・オペラ座のすべて』(09年)、『クレイジー・ホース』(11年)、『ナショナル・ギャラリー 英国の至宝』(15年)で知られる巨匠の40本に及ぶ作品群の中でも最高傑作ともいわれる本作は、ダイバーシティの問題に深く切り込む、現代アメリカのポートレイトです。

現在88歳にして新作を次々に発表する現役のスーパー・ディレクターにお話を伺いました。

──2015年の第72回ヴェネチア国際映画祭で上映された『ニューヨーク、ジャクソンハイツへようこそ』が、日本で公開されることになりました。これまで教育問題やヨーロッパの美術館、博物館などさまざまなテーマで作品を作られてきていますが、今回は、ニューヨーク州クイーンズ地区にある「ジャクソンハイツ」と呼ばれるコミュニティに入って撮影していますね。コミュニティに入るのはこれで何度目ですか?

「これで4作目ですね。最初の作品が『パナマ運河地帯(Canal Zone)』(77 年)、コロラドの『アスペン(Aspen)』(91年)、『メイン州ベルファスト(Belfast, Maine)』(99年)、今回のクイーンズ地区の『ニューヨーク、ジャックソンハイツへようこそ(In Jackson Heights)』(17年)です」

──ジャクソンハイツに興味をもったきっかけは何だったのでしょうか?

「知り合いの女性で、ジャクソンハイツについてよく知っている人がいました。彼女に案内されて街を見てみたら、とても社会活動が盛んで、とてもカラフルで。人々の服装や食べ物、野菜とかもそう。まさに人種のるつぼの象徴のようで、とても面白かったんだ。それで、私自身もコミュニティの中に入り込んで、いろいろな人との付き合いが始まっていきました」

──クイーンズにこういう地域があるということは、この作品を観るまでまったく知りませんでした。

「アメリカ、とくにニューヨークは、人種のるつぼといわれてるでしょ。私は、ボストン出身なんですけれど、そこでも似たようなコミュニティがあったんですよ。アイルランド系、イタリア系、ユダヤ系、アフリカ系……そういう人々がゲットーに住んで、エスニックなカルチャーが生まれていた。そういう中で私は育ったんです。だから、比較的親しみがありました。ジャクソンハイツに関していうと、今は、東南アジア、中東、南米が主なコミュニティをつくっているけれど、彼らはいってみれば“新しい”コミュニティなんです。新しい世代。19世紀から20世紀にかけての移民は、ヨーロッパ大陸からきた人々だった。それが段々と、中央ヨーロッパ、中国へと広がっていったんですね。この街はそういうアメリカの歴史を教えてくれました」

──さまざまな人種の移民たちが住む街ですが、それらのコミュニティに入り込むのは簡単ではないのでは?

「そうでもなかったですね。私はユダヤ人なので、まず、ジャクソンハイツのユダヤのコミュニティ・センターの長と知り合いました。彼がまたいろいろな人を紹介してくれた。しかも、彼らはイスラム教徒とも仲がよくて、イスラムのコミュニティのリーダーも紹介してくれて、モスクにも入れてくれた。それによって珍しく、あのような撮影が許可されました。次は、BID(Business Improvement Districts)という再開発を目的としたプロジェクトに反対している若者にコンタクトをとったら、彼を支援してくれる人たちを全員紹介してくれて、ああいう映像がとれたんですよ」

──この作品の撮影には9週間かかったと聞いていますが、もうこの辺りで十分に撮れたと決める基準はなんでしょうか?

「(撮影のための)借金の金額が増えてきたなと心配になり、また、そろそろ家に帰って自分のベッドで寝たいなと思う頃に止めるんですよ。というのは半分冗談ですが、はっきりいって、150時間も素材がたまると、そろそろ止めなきゃなと思いますよね。後には編集が待っていますから」

──あなたのドキュメンタリーの作法のユニークな点のひとつは、事前調査をしないというところですよね。

「撮影を始める前に脚本を書くということはしません。撮影の前に、数日間、ちょっとした聞き込みをし、素早く機材の準備して、それからすぐに撮り始めます。ジャクソンハイツを例にすると、ある女性が、父が死にかけているから祈ってくださいという、アラバマからボランティアに来た人たちがいましたよね。その人に話しかけて、みんなが祈ってくれるシーンがありますが、あれだって、掃除しているシーンを撮っていたら、たまたまあの女性が来たんです。もし、彼女の「私の父のために祈ってください」という一言を聞き逃していたら、あのシーンは生まれなかったですね。だから、なにが重要な“準備”なのかというと、知識を得ておくことじゃなくて、いつでも撮れる状態に準備をしておくことが、一番重要なんですね。目の前で面白いことが起こったら、とにかく撮るという姿勢。反対に面白いことがなければ、カメラは絶対に回さない、ですね」

──その9週間で撮った素材の編集には、10ヶ月もかけるということですが、あなたのドキュメンタリー製作において、一番重要なのは編集なのでしょうか?

「私の作品の場合、最低編集期間は6〜8ヶ月かけますね。例えば、あるシーンを撮影する。まず、そのオリジナルの素材を1時間に短縮する。そのあとそれを6分に短縮する。それば映画になったときは25秒になるかもしれない。編集期間は、そういう作業をずっと繰り返し行っているんです。そこで重要なのは、オリジナル性を失わないこと。つまり、私自身が現場で見て感じた感覚を、最終的な作品になった場合にも失われないようにすることなんです。1時間が25秒になった場合でも、その中に、ドラマテイックな瞬間が必ずある。だからある意味、フィクションのドラマをつくるのにも似ていますね。ねつ造はありませんけどね。どんなに編集作業に時間をかけても、見たときの感動がそのまま伝わるかどうかがポイントなんです」

──あなたの感動が決め手ですから、編集を人に任せるなんてことはありえませんね。

「もちろん、あり得ないですね。そうしたら作品は破壊されてしまう。私が信じられないのは、編集を他人に任せてしまう映画監督がいるということです。自分自身で編集を行えば、すべて自分で決定でき、作品のエッセンスが損なわれるなんてトラブルは発生しないはずなのに、それを他人に任せてしまうからいろいろ難しくなる。撮った自分がいちばん何が大事かわかっているでしょう。そこに誰よりも愛を注いでいるのですから」

──音楽に関しても法則はありますか?

「音楽は、どれも撮影していた背景に流れていたものです。意図的に後から加えたものはないし、それはいつもしていません」

──この作品でドキュメンタリー作品は40作目。去年の第74回ヴェネチア国際映画祭で上映された『エクス・リプリス ‐ ニューヨーク公共図書館』(17年)は来春日本公開予定です。また、今年のヴェネチア映画祭ではインディアナ州のモンロビアに住む人々を追った『Monrovia, Indiana』(原題)がワールドプレミアされました。新作のテーマはどのように決めるのでしょうか。

「いろんなことなに興味を持っている、好奇心旺盛な人間であることは確かですね。とくに、インスティテューション(施設)は、そこに属する人間の特性がでるから面白いと思う。私が常に興味をもっているのは、人間なんですね。次はどんなテーマにするかについては、いつも話さないようにしているのは、人生、いろんなことが起きるから。パラノイド(偏執症)でもあるのです」

『Monrovia, Indiana』(原題)より

──撮影に入って、やってみたら上手くいかなかったプロジェクトはありますか。

「そういうことが起きたことはないね。プロジェクトとして始めたら、完成しています。ただ、そういうシーンはありますね。撮影が上手くいかなかったから、カメラを止めることもありますよ」

──フィクションや舞台も演出している。けれど、ドキュメンタリー作品は40本と圧倒的に多い。ドキュメンタリー映画こそが、自分の表現方法であると確信したきっかけは?

「シンプルにいえば、好きだからだよね。それに面白い。作っている過程がとても楽しいんですね。もちろん、同時に肉体的にもきついし、感情的にもとても揺さぶられることも多い。でもそれも楽しいんです。

テクノロジーの進化も関係してますね。1969、70年あたりから機材が俄然よくなって、ドキュメンタリーが撮りやすくなりました。フィクションには、喜劇、悲劇、風刺劇あるけれど、ドキュメンタリーにもいえること。なぜドキュメンタリーを撮っているのかというと、その中で、素晴らしい経験を味わえるから。それにテクニックがあるから、いろいろなことが可能になって、普遍的な経験を表現できる。ドキュメンタリーは、フィクションと違って“創造する”わけではないのだけれど、私が体験したそういった喜劇的なものや悲劇的なもの、そして社会風刺的なものを表現できるのです」

──ここ10年、ドキュメンタリーは新しい局面を迎えていて、多くの人がドキュメンタリーというアートフォームにまた興味を示していると思います。

「20年前よりも、世界で配給されることが驚くほど増えました。20年、15年前は、私の作品は劇場で公開するしかなかったし、それはとても限られたものだったけれど、今は、いろいろな方法で作品が観られますからね」

──そうした観客の広がりは、ポジティブに受け取っていますか?

「気に入っているよ。嬉しいことですね。映画を作りは、とても孤独な作業です。そういう過程を経て作品が完成し、映画祭のようなところに持ってきて上映する。そうすると他のフィルムメイカーたちから、観ていますよとか、あなたの作品は好きですとか、リスペクトを表明してくれる。感謝してくれたりする。本当に元気づけられるんです」

──今ではiPhoneでも作品をつくってしまう人もいますね。

「iPhoneで作った作品を見たことがないので、わからないけど、質が高ければいいと思うよ。クオリティが高ければ。観てみたいね。僕はああいう画面の撮り方に慣れているから、やろうとは思わないけど。4、5作前くらいからデジタルに変えたけど、クオリティはいいと思いますよ」

──フィルムでなければならないとは思いませんか?

「技術面では、最終的なものを観たときに、それほど差がないと思います。カラー・グレイティングもかなり近くできるので、デジタルでもフィルムで撮ったように感じられるようにもできる。それはすごいものだよ」

──自分の過去の作品はデジタルで遺しておきたいですか?

「今、まさにそれを急ピッチでやっているところなんだ。劇場に映写機がないので、過去のフィルム作品を上映できることがない。だから、過去作を4KデジタルマスターのDCPに変換している。ただし、それにはお金がかかるので、資金調達が大変だけれどね。ファンドをつくって資金を募るしかないかなと思う。あと1年半で終わらせようと思っているけどね」

──若い世代へのアドバイスは?

「金持ちな人と結婚したほうがいい、ということね」

──あなたはリッチな女性と結婚したんですか?

「いいや。だからこそ、そうしたほうがいいとアドバイスしているんだよ!映画づくりにはとにかくお金がかかるんです」

==

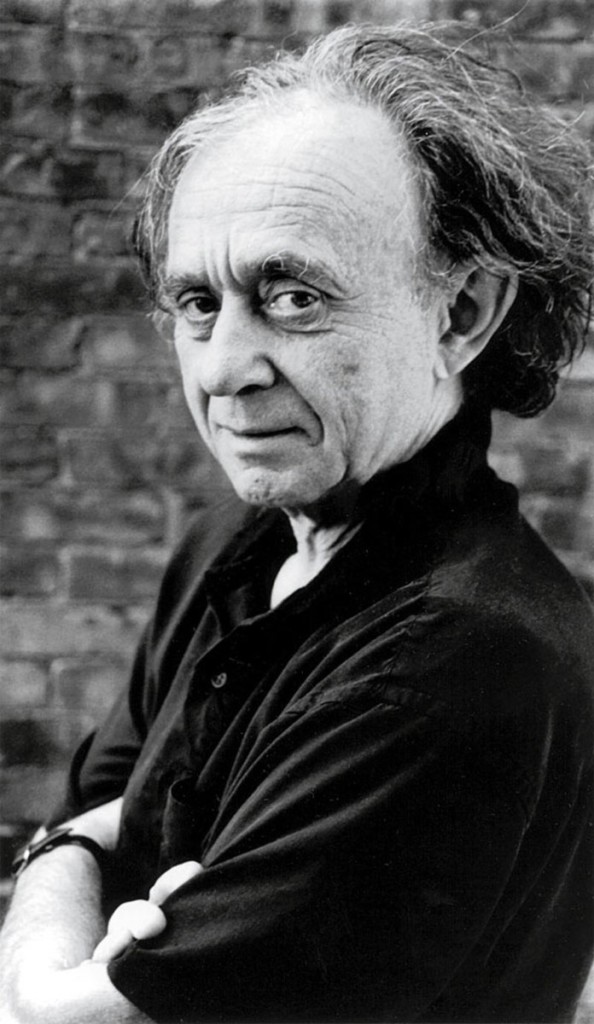

フレデリック・ワイズマン

1930年1月1日、ボストン生まれ。現在88歳。「現存の最も偉大なドキュメンタリー作家」と称される。イェール大学ロースクール卒業後、陸軍法務部に配属され、除隊後、パリ・ソルボンヌ大学法学部に入学。帰国後、ボストン大学ロースクールで教職を得て、シャーリー・クラーク監督作品『クール・ワールド』(64年)をプロデュースしたことから映画に関わるようになり、67年、自らの初監督作となるドキュメンタリー『チチカット・フォーリーズ』を発表。その後、本作までに40作のドキュメンタリーを監督。これまでの作品には『高校』、『福祉』、『メイン州ベルファスト』、『パリ・オペラ座のすべて』、『クレイジーホース』、『ナショナル・ギャラリー 英国の至宝』などがあり、『セラフィータの日記』と『最後の手紙』の劇映画2本を除けば、ほぼ年に1作のペースでドキュメンタリーを発表し続けている。本作の後に完成させた『エクス・リブリス ‐ ニューヨーク公共図書館』(仮題/17年)は2019年日本公開予定。最新作は本年度ヴェネチア国際映画祭特別招待作『Monrovia, Indiana』(18年)。2014年にヴェネチア国際映画祭で金獅子賞(特別功労賞)を、2016年にはアカデミー賞名誉賞を受賞している。

==

『ニューヨーク、ジャクソンハイツへようこそ』(原題:In Jackson Heights)

監督・録音・編集・製作/フレデリック・ワイズマン

2015年/189分/ドルビー・デジタル/ヴィスタサイズ/アメリカ・フランス合作

日本公開/2018年10月20日(土)シアター・イメージフォーラムほか全国順次ロードショー

配給/チャイルド・フィルム、ムヴィオラ

公式サイト

© 2015 Moulins Films LLC All Rights Reserved