【ネタバレなし予習】『オッペンハイマー』を取り巻く9人の物理学者:交錯する理想が描いた未来

- Joshua Connolly

多事多難な激動の時代に生を受けたロバート・オッペンハイマーという男について語ること、描くという行為一般は、それが如何なる媒体であったとしても結局は「何について語らないか」という制作上の選択の連続に集約される行為に他ならない。それが映画であれば、尚更のことであろう。クリストファー・ノーラン監督『オッペンハイマー』は上映時間にして180分と、映画作品としては相当に贅沢な構成を許されている作品として映ることだろうが、オッペンハイマーの半生を語る上では十分と判断するには程遠いくらい、彼の生涯は多体系の相互作用の極致と言えるほどに複雑で多岐に渡る出来事で満ちていた。

『オッペンハイマー』が我々観客に語りかける3時間の物語は、僅か一瞬のことでしかないが、逆に言えばそれは、オッペンハイマーについて「何を語り、何を語らないか」というノーランの豪快かつ繊細な取捨選択の腕を垣間見る体験であることに間違いはないだろう。実際、『オッペンハイマー』が海外で封切を迎えた際、日本に投下された原子爆弾の具体的被害が描かれないことに対する批判の声が上がったことがあった。一部の批評家や観客は、オッペンハイマーの人生を描きながら原爆の被害を十分に描写しないことは、歴史的な事実を矮小化する行為であると主張した。一方で、そもそも本作はオッペンハイマーという男の目から見た世界を描写しているのだから──それは脚本でしきりに一人称の“I”(私)が用いられていることからも分かる──、被害の不在であるところの「空白」を描くことをノーランが選択したに過ぎないと解釈した人々もいた(ノーランのインタビューから後者の解釈が彼の意図と符号することが明らかになっている)。

ネット上での“炎上”に至ったそうした点はひとまず置いておくとしても、オッペンハイマーの人格形成に大きく関わった幼少期・青年期の出来事、マンハッタン計画前後での為政者や軍事関係者の活劇、オッペンハイマーと同じ時代を駆け抜いた多くの明哲極まる科学者たちが相対した技術的困難、その殆どが『オッペンハイマー』では描かれていない。勿論、映画作品としてはそれで良いのが、『オッペンハイマー』を観ただけで当時の全てを知ったかのような気分になることは許されない、ということに改めて気をつけたい。歴史を能動的に知ろうとする姿勢が求められている。

『オッペンハイマー』には言わずもがな数多くの科学者が登場する。それはオッペンハイマーにとって心の知れた友人として登場することもあれば、時にはロスアラモス研究所で彼の指導のもと原子爆弾を製作する同僚として、もしくは赤狩りのマッカーシズム風潮の波に卑しくも乗って虚偽の証言を放つ「裏切り者」の知己として画に映った。物理学を研究している者ならば、何度も聞いたことのある名前、さらには著作すら読んだことのある物理学者がこれだけ一堂に会する映画というのは、それだけ心踊ってしまうものであるということに嘘をつけないのもまた事実である。

そこで今回は、作品全体のレビューや解説に至る前に、画面を席巻するほどに入れ替わり立ち替わる物理学者のささやかな背景知識をまとめた記事を書いておきたいと思い、筆を取った次第である。本記事で紹介する物理学者各々の気質やサイドストーリーが本編を解釈する上で幾分かの補足となるように書いたつもりだ。

さて、このまま本題の物理学者の人物事典まで突入していきたいところだが、その前に少しだけ「原子の構造」についておさらいした上で、オッペンハイマーが生を受けた時代が、量子物理学の文脈においてはどのような理論的・実験的発展を辿った末の時代であったのかを説明しておきたい。量子論の歴史の基本的なことのみを扱うため、知っている方は読み飛ばして差し支えない。それでは始めよう!

原子の構造について

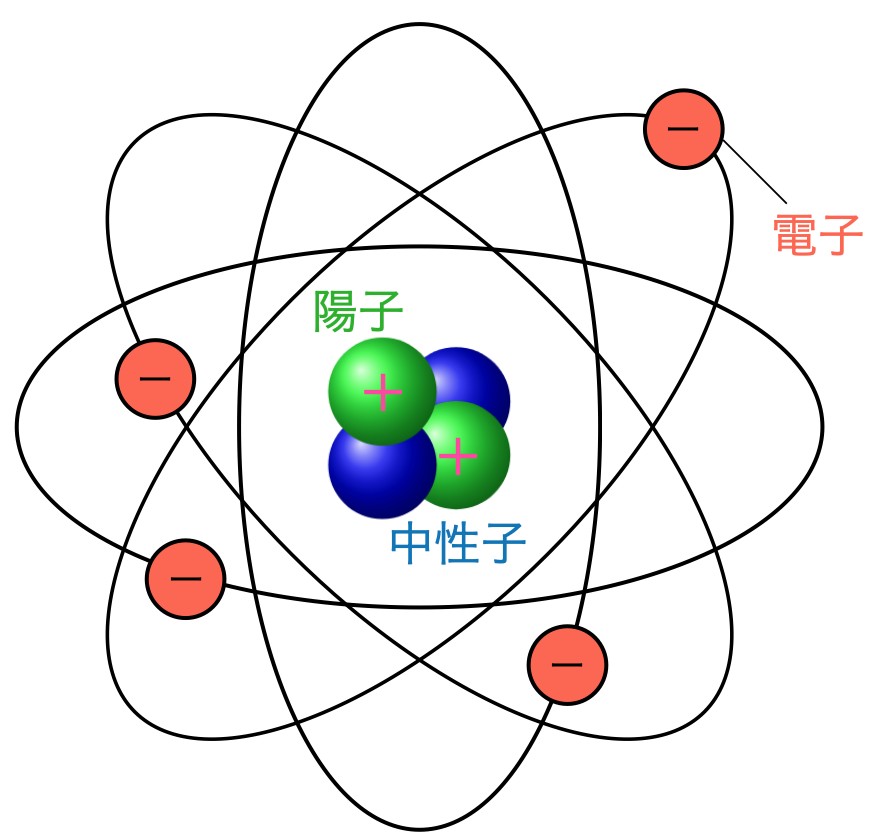

原子は、私たちの身の回りの万物を構成する極めて小さな粒子である。原子の内部を詳しく見ていくと、中心には「原子核」と呼ばれる部分があり、その周囲を「電子」という非常に軽い粒子が回っている。原子核は正の電荷を持ち、電子は負の電荷を持つ。原子核と電子の間に電磁気的な引力が働くことで、電子はまるで太陽系を構成する惑星かの如く原子核を中心としてぐるぐると「公転」している、という単純な描像が十分に多くの実験的事実を説明するので今はそのような理解で十分である。そして原子核の中にはさらに、「陽子」と「中性子」という二種類の粒子が通常複数、密集している。陽子は正の電荷を持ち、中性子は電荷を持たない。

原子の構造。実際には電子と原子核(陽子, 中性子)の間には非常に大きなスペースが空いている。

ちょっと待てよ、陽子同士は正の電荷を持つわけだから、お互いに電気的に反発し合って「核」なんてものは形成できないのではないか、と鋭い方は学生の頃に思われたかもしれないが、自然は実に上手くできているわけで、こうした陽子同士の反発力を克服するために、さらに強力な「強い力」と呼ばれる(極めて距離の短い範囲にだけ限定的に働く)相互作用が用意されている。

最初、酔狂な哲学者を除いて、物理学者の興味は我々が眼前に構えるマクロの世界に限定された。見えるモノにまず興味を抱くのは、当然のことである。惑星や星の運動の解析から始まった物理学だったが、学者たちは次第に目に見えないモノにも同様の物理法則が潜んでいることに気づき始める。ニュートンが構築した「力学」、マクスウェルが整備した「電磁気学」、クラウジウスに始まる「熱の理論」と、自然現象を説明する数々の理論が打ち出されていく中で、未だ物理学の世界では謎で埋め尽くされていた未探検の闇の世界が残されていた。ミクロの世界である。物理学者らが構築してきた理論が高級になっていくほど、実験技術が洗練されていくほど、段々と我々の生活スケールの物理理論に綻びが見え始めてきたのだ。どうやら「小さな世界」の物理法則は、我々が暮らす「大きな世界」の物理学法則からの類推ではてんで駄目だということが顕になってきたのである。20世紀に入るその時、物理学者にとっての大航海時代が始まった。

量子論の夜明け

「この世界の物質はそれ以上分解できない原子という粒子からできている」という仮説を科学の文脈で初めて提唱したのは、イギリスの気象学者でもあり化学者でもあったジョン・ドルトンであった。「自然は単純であるべし」と頑なに信じていたドルトンだからこそ提唱に至った仮説として知られているが、後年の観点から翻ると、仮説の部分部分が誤謬を孕んでいたことに加え、当時の実験技術では具体的な実験的検証まで漕ぎ着けることは叶わず(というよりも化学者は原子の構造を解き明かすことにさほど興味を示さなかったとも言えるが)、とかく科学者間での論争を生んだものであった。

19世紀後半には、物理学界では真空放電現象と陰極線の研究が進展していた。この陰極線の正体については、ウィリアム・クルックスらによる荷電粒子説と、それに対抗する波動説との間で激しい対立があった。最終的にイギリスの物理学者J.J.トムソンが幾つかの実験の末、その正体が荷電粒子であることを明らかにし、この論争に終止符を打った。物理学者としては脂が乗った当時41歳のJ.J.トムソンは、「原子よりも小さな質量をもつものの存在」という題目で学会講演を行なった。今日で言うところの「電子」の発見に至ったわけである。原子のミクロ世界の扉が徐々に開かれ始めた時期であった。

そして1896年、フランスのアントワーヌ・アンリ・ベクレルは、天王星の名に由来するウラニウムという元素から正体不明の粒子が飛び出していることを突き止めた。「放射能」の発見である。ベクレルの博士課程の指導学生であったマリ・キュリー、そして夫のピエール・キュリーらによる後続する発見も加味するに、どうやら放射性元素からはα線とβ線と呼ばれる2種類の何かが放出されていることが確認された。これらの素性不明の不気味な粒子の特定に成功したのが、「原子核物理の父」アーネスト・ラザフォードである。ラザフォードにとってβ線の特定に時間はかからなかった、J.J.トムソンによって発見された電子と同定されたからだ。α線の特定にはラザフォードが苦心したところであったが、ベクレルの放射能の発見から約10年後に「ヘリウムの原子核」が正体であると特定されるに至る。

アーネスト・ラザフォード (Photo: Bain News Service photograph collection)

さて、ラザフォードは放射性元素のラジウムから勢いよく飛び出してくるα線の利用を思いつく。「弾丸」として用いるのだ。原子に何かしらの構造があるとすれば、プラスの電荷を持つ「弾丸」α線を照射させた際に跳ね返ってきたα線の軌跡を辿ることで、原子の構造が浮かび上がってくるかもしれない。α線を薄い金箔に照射してみたところ、驚くべき事実が発覚する。「私の生涯でこれほど、びっくり仰天したことはなかった。例えて言えば、一枚のティッシュペーパーを張っておいて、これに40センチ口径の砲弾を撃ちこんだら、ドンと跳ね返ってきて、こちらに命中した、というのと同じくらい信じにくい事だったのだ。〜これだけの跳ね返りは、原子の質量のほとんどすべてが小さな核に集中しているのでなければ、とても不可能であることがわかった」。原子の大部分は空き領域で構成されていることが明らかになった瞬間である。誰も予想していなかった神秘である。

ところでこうしたラザフォードの偉大な発見の数十年後の1924年、ケンブリッジのクライスト・カレッジに入学したある青年からラザフォードの下に、キャヴェンディッシュ研究所での勤務を求める手紙が届く。青年の指導教官であったパーシー・ブリッジマンによる奇妙な推薦状によると、実験物理学よりも理論物理学に適していることが示唆されていることに疑問を感じたラザフォードはこの青年の受け入れを断り、当時69歳になっていたロートル物理学者J.J.トムソンにその子の指導を回すことにした。

J.J.トムソンは基礎実験コースの修了を条件に彼を受け入れたが、青年は友人に「私はかなりひどい時間を過ごしている。研究室での仕事はひどく退屈で、何かを学んでいるという実感が持てないほど苦手だ」と手紙を書いた。はんだごての上下も分からないほどに実験に不得手だったこの青年が、オッペンハイマーである。

話を元に戻そう。ラザフォードのこの実験結果に喰いついたのが、コペンハーゲンのニールス・ボーアだった。ラザフォードは自身の実験結果から、「太陽と惑星モデル」と呼ばれる原子の模型を提唱した。悪くはない美しい模型だったが、重要な問題を孕んでいた。電子が原子核の周りを惑星のように「公転」すると、徐々にそのエネルギーを失ってしまい、次第に核に落ち込んでしまうのだ。つまりラザフォードの模型が描く世界では原子が安定して存在できず、世界はたちまちに崩壊してしまうのである。

ニールス・ボーア(Photo Copyright © The Nobel Foundation 1922)

ボーアは電子が原子核へ落ち込んでしまわないように、ある特殊な条件──「量子条件」と「振動数条件」と呼ばれる──を与えることで矛盾を解決した。物理学者にとっては極めて人工的とも思えるこの条件を課すことで、当時分かっていた量子の世界の様相を再現することができたのだから、もはやボーアの魔術であった。とはいえボーア自身もそれをよく分かっていた。より普遍的で深淵な理論が背後にきっと隠れている。しかし、それを明らかにし、新たな量子論を築いていく必要があったのは、オッペンハイマーを含む次の世代の物理学者であった。

物理学者人物事典

今回の記事では、『オッペンハイマー』という作品を咀嚼する上で、重要だと私が独断と偏見で判断したオッペンハイマー以外の9人の物理学者に話を絞った。勿論、ここで紹介しなかった科学者の功績と罪過を蔑ろにするような意図は全くない。むしろ私のリストから重要な科学者の名前が洩れていると貴方が感じたのならば、X (旧Twitter)でも何でも良いので人が読めるところでそう言及して欲しいし、そのような議論があって初めて完成する記事だと私は思っている。ただし特に何人かは劇場鑑賞での体験を重要視して観て欲しい役どころをとして登場するため、今回の記事ではそういう意味において強い気持ちで除外した。

まずは、既に紹介した「量子物理学の父」ニールス・ボーアである。

ニールス・ボーア(ケネス・ブラナー)

20世紀を代表する理論物理学者といえばこの人、コペンハーゲン出身の物理学者ニールス・ボーアである。今日、ボーアの名前を一度も聞かずに物理学者になることは不可能だろう。理論物理学の世界では神とまでも崇められるような存在と言っても過言ではない。「量子論の父」と呼ばれる。

オッペンハイマーの青年時代の話だが、当時の量子論の解釈を巡って、ボーアはアインシュタインと激しく対立した。「神はサイコロを振らない」と信じていたアインシュタインの目には、ボーアやドイツの物理学者マックス・ボルンらが築いた確率論的な世界観に基づく量子論は人間の自然に対する分析の甘さが招いた不完全な理論としか映らなかった。多くの思考実験を用いてアインシュタインは量子論を徹底的に批判したが、それらに対するボーアの反駁はもはや芸術的でさえあった。アインシュタインは物理学の改革者であったが、最新の物理学を前に彼は「時代遅れ」の年寄り物理学者に過ぎなかったわけである(※)。

アインシュタインは別に、量子論を認めなかったわけではない。量子論がこの世界を記述する完全な最終理論だとは思えなかっただけである。当時の量子論の背後には、より普遍的な統一理論が確かに隠れていたのだが、アインシュタインが切望したような決定論的で非情報論的な理論ではなかった。「神はサイコロを振る」のである。

ボーアのコペンハーゲンの研究所の空気は物理学者にとって理想的なものだった。特別規模の大きい研究所というわけではなかったが、国外から研究者が集い、毎日のようにセミナーが開かれ、常にどこかから科学者同士の議論の声が聞こえてきた。量子力学に対する代表的な解釈の一つは、ここコペンハーゲンで生まれ、いつしか「コペンハーゲン解釈」と呼ばれるようになった。コペンハーゲンに一定期間滞在したことのある研究者は、ボーアの特徴的な話し方や振る舞いに影響を受けた。「ロバート・オッペンハイマー ― 愚者としての科学者」(藤永茂著/ちくま学芸文庫)ではカリスマのある研究者や教師の周りでよく見られる現象と言及されているが、私も物理学系の研究者としてそういった現象を周囲でよく見てきた。後年のオッペンハイマーに関しても同様である。カリフォルニア大学(現カリフォルニア大学バークレー校)で教授を務めることになるオッペンハイマーの周りの生徒たちはオッピー(オッペンハイマーの愛称)の真似をし、若い世代独特の形で敬愛の念を表した。

※ボーアとアインシュタインの対立の歴史に関しては、日本語で読めるものだと「量子革命:アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突」(マンジット・クマール 著 、青木薫 訳/新潮文庫)が詳しい。アインシュタインによる量子力学の批判は痛烈なものだったが、実に的を射たものであり、むしろ量子論への理解を深化させてくれるような良問を提供してくれたと言える。

アーネスト・ローレンス(ジョシュ・ハートネット)

バークレー時代のオッペンハイマーの同僚であり親友のアーネスト・ローレンス。彼はオッペンハイマーが持っていなかったもの全てを兼ね備えたかのような人間であった。サウスダコタの農家出身で、生粋の外向的なアメリカ人として振る舞う彼の姿は、オッペンハイマーにとって眩しかったものであろう。実は当初、マンハッタン計画のリーダーとしての皆の最初の選択がローレンスであったという説があるが、本作でローレンスの“陽キャラ”的な姿を見ればそれも容易に納得できるくらいに、彼の社交性は魅力的なものであった。そして何より、自身の野心を実現するための資金集めが上手いところも重要な点であった。オッペンハイマーはローレンスの「信じがたいほどの活力と、生活を大事にする態度」に感心し、「一日中働き、片手間にテニスをやり、夜半まで勉強する」男の存在に驚いた。

例に漏れず彼も20世紀において実験物理学の分野で突出した業績を残した物理学者の一人に数えられる。この時代の物理学者たちは原子や原子核といったミクロ粒子の「中身」を徹底的に探り、その性質を解明すること(具体的には原子核を構成する粒子の相互作用の解明)に躍起になっていた。「中身」を覗き見るためにはどうしたらいいだろうか?物理学者らは「車の正面衝突」のような現象を想像していた。高いエネルギーを与えた粒子を固定標的に衝突させれば、衝突の莫大なエネルギーが原子核の「中身」を飛び出させるかもしれない。多くの物理学者がそう発想し、装置の開発に挑んだものの上手くはいかなかった。そこで頭角を現したのがローレンスである。ローレンスは1929年バークレーの図書館で読んだロシアの物理学者の論文に着想を得て、数万ドルをかけて粒子を加速する装置「サイクロトロン」を発明する。ローレンスはこの装置で原子の内部の世界の探究に乗り出し、1939年ノーベル物理学賞を受賞する。

蓋を外したサイクロトロンの調整を行うローレンス(Photo courtesy of Lawrence Berkeley National Laboratory)

本作においてローレンスの立ち位置は実に象徴的である。サイクロトロンのような多額の資金を前提とする巨大実験装置の開発は、今日の素粒子加速器や宇宙観測望遠鏡などの「ビッグ・サイエンス」に繋がっていく。ローレンスは資金集めの過程で、政治家とビジネスマンが集う紳士社交倶楽部「ボヘミアンクラブ・オブ・サンフランシスコ」に入会するなど、政界や財界、芸能界の実力者が集う組織にも顔を出し、名前を売っていった。そうした顔ぶれに溶け込んでいくうちに、徐々に彼らの反ニューディール的な政治に対する保守的態度を共有していくようになる。実際、本作でも彼の保守的な政治理念を垣間見ることが出来るはずだ。オッペンハイマーは、人海戦術的で多分な資金集めを余儀なくされる研究からは距離を置いていたが、皮肉にも原子爆弾の製作という当時最大規模の「ビッグ・サイエンス」計画を牽引する立場に、程なくして置かれることとなる。

エドワード・テラー(ベニー・サフディ)

「水爆の父」として知られるハンガリー生まれの理論物理学者エドワード・テラー。これもまた物理学者らが共有する性の一つではあるのだが、中々にチームプレーができない男として知られる。ウランやプルトニウムの核分裂反応を用いる核爆弾を皆がこぞって作っている中で、重水素などの核融合反応を利用すればさらに強力な核兵器が作れることに彼は気づいてしまう。マンハッタン計画下で原子爆弾の生産に必要不可欠な爆縮の計算を求められていたテラーだったが、そうした“仕事”を放り投げて水爆の研究に没頭することがよくあった。本作でも、真面目なハンス・ベーテとそうしたやりたい放題のテラーとの間に軋轢が生じる場面が見られるはずだ。

興味深いことに、エドワード・テラーを演じたベニー・サフディは学生の頃、本気で物理学者になろうとしていたらしい。彼は最終的に映画の道を選んだが、ノーランからテラー役のオファーを受けた際、自身の関心と驚くほどに一致していたがために大変狂喜したという。サフディによるテラーの演技は憑依したかの如く実に圧巻である。

テラーは聴聞会において、オッペンハイマーにとって不利な証言を行った。その動機をあえて一言で言うのならば、水爆製造の研究所を造るようオッペンハイマーに働きかけたものの、すぐに反対を食らったことによる逆恨みである。「多くの場合、私はオッペンハイマー博士が非常に理解し難い方法で行動するのを見た。私は多くの問題でオッペンハイマー博士と徹底的に意見が合わなかったし、博士の行動は率直に言って、私には混乱して複雑に見えた。だからこそ私は、この国の重要な利益を、よりよく理解し、より信頼できる手に委ねたいと思うのです。この非常に限定された意味において、私は、公的な問題が他の手に委ねられるなら、個人的にはもっと安心できるという気持ちを表明したい」。オッペンハイマーの公職追放に至った決定的な打撃の一つである。

イシドール・アイザック・ラビ(デヴィッド・クラムホルツ)

オッペンハイマーの学生時代からの親友である物理学者イシドール・アイザック・ラビ。『オッペンハイマー』の張り詰めた空気が続く聴聞会の一幕において、友誼に厚いラビの穏和な姿とニューヨーク訛りの英語は観客にとって心地良く、私には安堵の息を吹き込んでくれたものだった。

何かとオッペンハイマーに食べ物を食わせたがるラビの姿は微笑ましいものがある。個人的には『オッペンハイマー』におけるラビを演じたデヴィッド・クラムホルツの表情管理は作中随一のものであったと私は思っている。彼の表情に隠された文脈の深さは筆舌に尽くし難いものがあった。これから観る人は是非彼の表情に注視して観て欲しい。

ラビはオーストリア領ガリツィアのポーランド系ユダヤ人の家に生まれ、生後間もなく、家族とともに米国へ移住した。彼の家族は、敬虔で保守的な正統派ユダヤ教徒だった。「何気ない会話にさえ神が出てきた。パラグラフ(段落)に一回どころか、センテンス(文)に一回は出てきた」とラビは後年語る。大人になるにつれ、そうした形式的な宗教観は影を潜めていったが、それでもラビはオーストリア系ユダヤ人として堂々と生きた。反ユダヤ主義が猖獗を極めたあの当時に、である。その頃、ニューヨークには2種類のユダヤ人がいた。西ヨーロッパからの移民で世渡り上手な裕福なユダヤ人と、東ヨーロッパからやって来た赤貧のユダヤ人である。ラビが育ったマンハッタンのイーストサイドのアパートは、極貧とまではいかないまでも、オッペンハイマーが住んでいたマンハッタン北西部での豪勢な暮らしとは、距離は近くとも雲泥の差であったことだろう。そしてその当時裕福なユダヤ人が通っていた、人間の倫理を宗教的教義に求めるユダヤ教からの解放を目指したF. アドラーが設立した倫理文化協会でオッペンハイマーは教育を受けた。ラビはローレンスとはまた別の意味で、終生を通してアイデンティティーを自身のユダヤ人的ルーツに求めることが出来なかったオッペンハイマーとは、実に対照的な人物だったわけである。

ラビによって発見された「ラビ振動」と呼ばれる現象は、量子世界の具体的な操作と制御の方法を与える重要な例であり、後の量子コンピュータや原子時計といった高精度測定技術の発展に大きな影響を与えた。そして私たちの生活に近いところで言うと、今日MRI(磁気共鳴画像診断装置)を用いた癌の早期発見や頭蓋内の病変の診断を行えるのも、ラビの業績によるところが大きい。

リチャード・P・ファインマン(ジャック・クエイド)

本作での登場は極めて短いが、現代で物理学を学んだ者たちにとっての「ヒーロー」といえば、ボーア以上にこの人物の名前がまず挙がるだろう。カリフォルニア工科大学時代の講義内容を基に作られた物理学の教科書「ファインマン物理学」は世界中の物理学徒にとっての往年のバイブルで、筆者も大学生のときに愛読したものである。理論物理学に領域において、アインシュタインと並べられるレベルの八面六臂の活躍を見せた物理学者である。

物理学者としてファインマンが持つ多くの魅力の一つを挙げるなら、相手がどれだけ大物であっても喧嘩も辞さない堂々とした態度で議論に挑むその正直さだろう。マンハッタン計画において、科学者たちの知恵を総動員し計画を迅速果敢に運ぶには、学者間の喧喧諤諤とした活発な議論を誘発させるための存在が重要であった。そうした中でオッペンハイマーは、ファインマンの誰が相手でも臆さないその態度と聡明さを高く評価していたという。大物扱いに飽き飽きしていたボーアも、生意気な口を聞くクイーンズ出身のファインマンを気に入り、ロスアラモスの場においても個人的な相談相手として重宝したそうである。

「ご冗談でしょう、ファインマンさん」(R.P.ファインマン 著、大貫昌子 訳/岩波現代文庫)は彼のユーモラスな一生をまとめた回顧録であり、是非一読を薦めたい。ちなみに彼がボンゴの名手であることを知っておくと、『オッペンハイマー』のある一場面が楽しめることだろう。

ボンゴを叩くファインマン(Photo courtesy of Caltech Archives)

アルバート・アインシュタイン(トム・コンティ)

物理学者のアイコンであるところのアインシュタインも、本作に幾度となく登場する。アインシュタインが解き明かした時空の理論である相対性理論が代名詞的に有名だが、彼へのノーベル賞は別の業績に対して与えられた。物質に光を照射すると、電子が放出される光電効果と呼ばれる現象の考察を通して、彼は「光量子」という仮説を導入した。これは、それまで波の性質を持つと考えられていた光は、実際には「あるエネルギーを持ったテニスボールのように振る舞う」と考えることが出来るとした仮説なのだが、これまでの物理学の常識から考えれば、矛盾を煮詰めたような理論であった。しかし、この「光量子」という仮説を受け入れると、例えば「なぜ太陽の下では日焼けが起こるのに、暖かい暖炉の光にはどれだけ当たっていても日焼けが起こらないのか?」なんてことに20世紀になって初めて説明が付されるのである。

アインシュタインによる原子爆弾の製作への関与は、重要だが極めて間接的なものに留まった。その関与の重要な部分を掬い上げるならば、次の2点に集約される。

アインシュタインは1905年に「物体がもつ慣性はそれがもつエネルギーに依存するか」と題した僅か3ページの論文を発表し、質量とエネルギーの等価性を示した。これは翻訳するに、我々の身の回りの物質が持つ質量は些々たるものに過ぎないが、その質量を全て純粋なエネルギーとして解放することができれば、類を見ない絶大なエネルギーとして発露できることを示唆していた。全くもってアインシュタインが予期したことではなかっただろうが、他の偉大な科学的発見と同様に純粋な好奇心から出発したこの発見は、アインシュタイン自身が図らずも原子爆弾の製造を可能にする道を切り拓いた瞬間であった。

そして言及せねばならないのは、アインシュタイン=シラードの手紙だろう。ハンガリー出身のアメリカ人物理学者レオ・シラードが書いた手紙にアインシュタインが署名をしたことから、後世そのように呼ばれる。ルーズベルト大統領に宛てたこの手紙は、「私はウラン元素が近い将来、新しい重要なエネルギー源にできると予想するようになりました」と始まり、核連鎖反応の実現が現実味を帯びてきたことに言及した後、「ドイツは実際に、同国が手に入れたチェコスロバキアの鉱山からのウランの販売を停止しました」とドイツ側が核連鎖反応を利用した新型兵器の開発に着手している可能性を示唆する。原子爆弾製作への契機の一つであったことは間違いないものの、アインシュタインの手紙からマンハッタン計画の発足に至るまで、実際には2年もの月日を要した。手紙はウラン諮問委員会の発足に繋がったが、その予算は対処しなければならない問題に比べれば雀の涙に過ぎない心許ないものだった。世界情勢の変化など、その後幾つかの出来事の末、原子爆弾製作へと繋がっていく。後年アインシュタインはこの手紙に署名したことを後悔する。

『オッペンハイマー』をこれから観る方は、アインシュタインの存在感、作品全体のコンテクストにおいて彼が実に印象的な立場で描かれていることに注目して観て欲しい。本作において、「水爆の父」テラーが、原子爆弾の解放により発生する連鎖的な大気発火が地球を炎で埋め尽くす可能性が僅かにあることを指摘する一幕は史実である一方で、オッペンハイマーがその計算結果の確認のためにアインシュタインを訪問する場面があるが、実は歴史的にそのような事実は無い。オッペンハイマーが最初に頼ったのはアメリカの物理学者であり、マンハッタン計画において原子核分裂の連鎖反応部門を担っていた“冶金研究所”の長を務めていたアーサー・コンプトンである。

『オッペンハイマー』において、アインシュタインは前時代の(悪くいえば時代遅れの)「善良」な物理学の良き象徴として描かれ、オッペンハイマーと彼が牽引する物理学は「愚昧」なものとして対照化される。しかしここで決して忘れてはいけないのが、オッペンハイマーが歩む道の先にいるのは、我々現代の人間だということであろう。それにアインシュタインも、「善良」な物理学の守護聖人として偶像化されるほど功徳に満ちた行いを繰り返した人生を送ったわけではない。広島への原爆投下の2年前、魚雷の起爆装置の改善に重要な貢献を果たした彼の姿もあった。

ヴェルナー・ハイゼンベルク(マティアス・シュヴァイクホファー)

先に紹介したニールス・ボーアの弟子でもあり、オッペンハイマーが一目置く人物である。量子論の扉を見つけたのがアインシュタイン、その扉を開いたのがボーアだったとするならば、その扉を通る後生の物理学者の為にその先の道を綺麗に舗装したのがドイツの物理学者ハイゼンベルクだった。彼が構築した行列力学と導いた不確定性原理は、今日の量子力学にとって必要不可欠な地盤そのものである。

ハイゼンベルクは、ナチスによるユダヤ人排斥の風潮が跋扈していくドイツにおいて、友人の物理学者と共に他国へ亡命することを考えなかったわけではないが、量子論創設の立役者であったマックス・プランクからの「今は生き残るために妥協を強いられるにせよ、破局の後の新しい時代のドイツの為に残るべきだ」という言葉を受ける中で、最終的にはドイツへの残留を決める。そして世界情勢が混沌を極めていく渦中、天才ハイゼンベルクはナチスにより原子爆弾開発(「ウラン・クラブ」)への専念を命令される。

原爆開発に携わったハイゼンベルクだったが、状況は絶望的だった。天然ウランの中から純粋なウラン235だけを取り出すなど到底不可能に思えたし、たとえ奇跡的にそれが成し得たとしても、爆縮の制御など無数の課題が背後に待ち構えていることは明白だった。「彼ら(ドイツの科学者ら)も陸軍も、戦時中に原爆を製造することがまったく不可能だという点で意見が一致していたのです」とハイゼンベルクは戦後語った。一方で彼は、発電目的の原子炉としてなら可能性があると分析した。実際、1942年、彼の研究所は原子炉の製作を行っていたのだが、水素爆発を起こし大規模な火災を起こした。この時の騒動がニュースとして世界を巡り、アインシュタインの目に留まる。原子爆弾の開発競争開始のホイッスルがアインシュタインの耳に聞こえた瞬間である。その実態は彼の早合点だったわけだが。

オッペンハイマーが原子爆弾の製作を完成させ、実際にその使用にまで至ったことを聞いたハイゼンベルクは非常に驚いた後、オッペンハイマーを痛烈に批判した。

エンリコ・フェルミ(ダニー・デフェラーリ)

普通、物理学者の才覚は実験と理論の天秤のどちらか一方に傾くものだが、ローマ出身の物理学者エンリコ・フェルミにおいてはその限りではなかった。物理学を勉強していると実に様々な分野で彼の名前が出てくる。マンハッタン計画に参加した多くの物理学者の中でも、一二を争う天才だったと言っても過言では無いだろう。

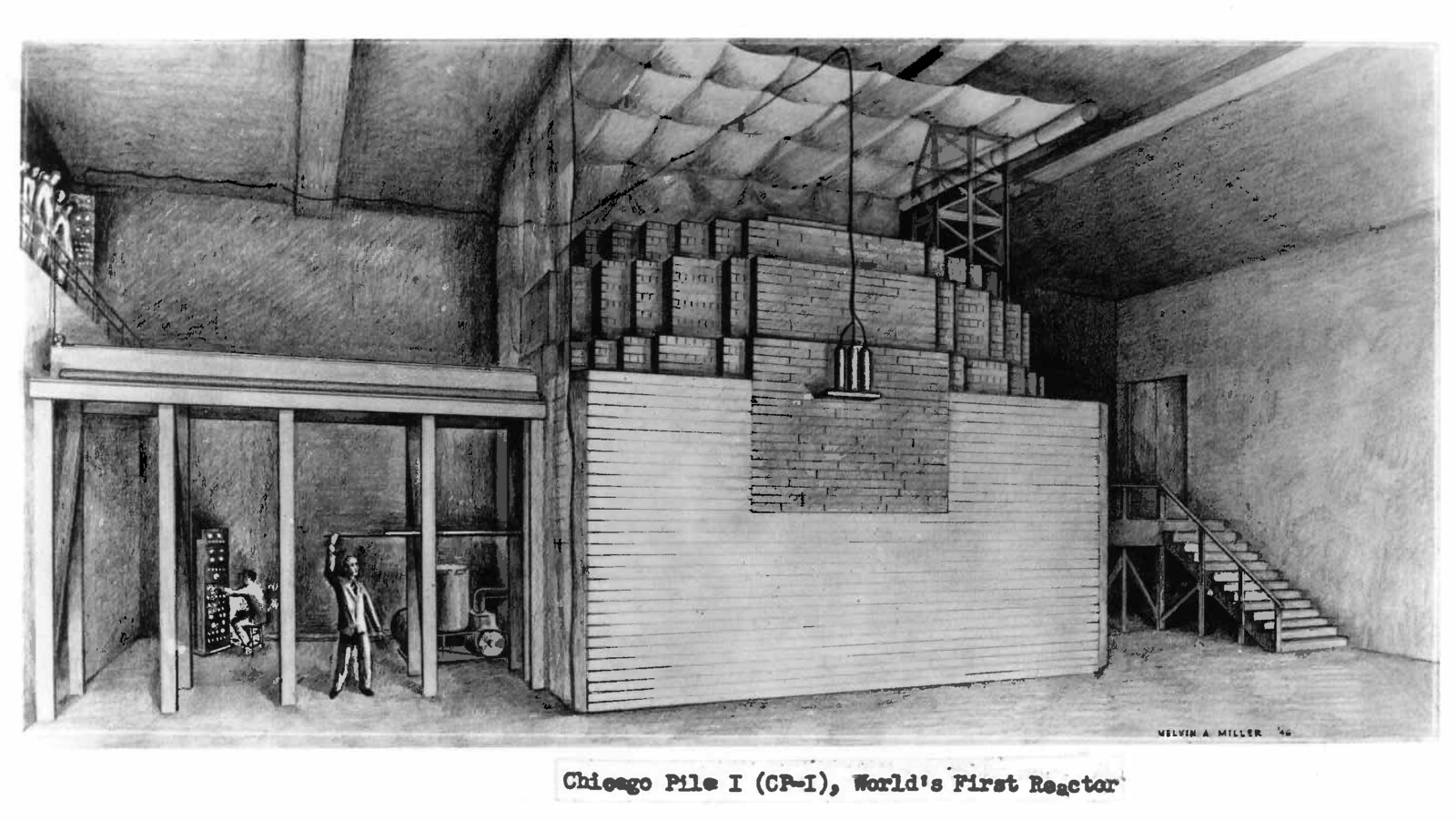

本作では、シカゴ大学のフットボール競技場の地下で秘密裏に建設された原子炉「シカゴ・パイル1号」が登場する。ドイツによる核分裂発見のニュースを受け取ったのは、フェルミがユダヤ人の妻のために亡命する形で米シカゴ大学教授の職位に就いた時のことであった。フェルミはこれまでの放射線の研究経験を活かし、レオ・シラードなどからの協力を得る中で核分裂連鎖反応の制御の研究を進めていく。この研究は1年後の1942年時点でロスアラモス計画に組み込まれ、プルトニウム生産を目指す原子炉として再出発していくこととなる。そして設計が開始された1942年の年末には、原子核分裂の制御実験に成功する。この際の小型原子炉の実験成果をもとに、プルトニウムの生産系列が整備・実行に移り、人類最初の核爆弾実験であるトリニティ実験、及び長崎に投下された原子爆弾に使われたプルトニウムの生産に至る。

シカゴ・パイル1号のスケッチ(Photo courtesy of Argonne National Laboratory)

ちなみに、シカゴ・パイル1号の表面が黒光りしているように見えるのは、黒鉛で覆われているためである。原子炉内の核分裂反応の制御のためには「減速材」と呼ばれる中性子を減速させる役割を担うものを用いる必要があるが、シカゴ・パイル1号ではそれに黒鉛が採用された。『オッペンハイマー』に登場するこの原子炉を見て、「鉛筆のような質感だな」と感じることがあればその感覚は正しい。

なお、シカゴ・パイル1号の前でフェルミと共に登場する男は、アインシュタイン=シラードの手紙のレオ・シラードである。

フランク・オッペンハイマー(ディラン・アーノルド)

ロバート・オッペンハイマーの弟フランクは、紛れもなく兄の聡明さを受け継いでいた。ロバートは実験が大の苦手だったが、フランクはむしろ手を汚してモノを組み立てていくような泥臭い仕事を幼い頃から好んだ。ロバートとは対照的なフランクのそうした気質は、彼を優秀な実験系素粒子物理学者として成熟させた。1941年から1945年まで、フランクはカリフォルニア大学の放射線研究所で、兄の友人であるアーネスト・ローレンスの下、原子爆弾製作に不可欠なウラン同位体分離の問題に取り組んだ。兄の意向もあって、彼は途中でロスアラモスに移動し、トリニティ試験場の計装作業という重要な仕事を担った。

フランクは優秀な実験家であったが、研究者として大成するまでには至らなかった。終戦から2年後にワシントン・タイムズ・ヘラルドが彼の共産党加入の過去を報じたからである。この報道を皮切りにフランクは大学での職位を追われ、キャリアの墜落を経験することとなる。1937年の当時、共産党への加入は「バークレー自由主義者の間では、それが汚点となることはほとんどなかった」が、兄のロバートはそれを聞いたとき「まったく狼狽した」と証言している。『オッペンハイマー』原作本の著者カイ・バードとマーティン・J. シャーウィンは「このような行動を取った弟を、あさはかにも頑固であると(ロバートは)おそらく思ったが、急進的な妻の影響を受けすぎていると考えたのだろう」と分析している。

──────

『オッペンハイマー』という作品は「答え」を提示しない。劇場で彼の人生を追体験した後、現代に生きる私たちがどう行動するかこそが、作品に対する「答え」なのである。オッペンハイマーという「愚者」を糾弾するだけで、安易に私たちは己の無罪性に飛びついてはいけない。現代に生きる私たちも、まだ決して大層なものには成れてはいないことを忘れてはならない。

(参考文献)

カイ・バード&マーティン・J. シャーウィン, 河邉俊彦 (訳), 「オッペンハイマー 上 異才」, 早川書房, 2024.

カイ・バード&マーティン・J. シャーウィン, 河邉俊彦 (訳), 「オッペンハイマー 中 原爆」, 早川書房, 2024.

カイ・バード&マーティン・J. シャーウィン, 河邉俊彦 (訳), 「オッペンハイマー 下 贖罪」, 早川書房, 2024.

藤永茂, 「ロバート・オッペンハイマー ― 愚者としての科学者」, 筑摩書房, 2021.

アルベルト・アインシュタイン, 渡辺正 (訳), 「アインシュタイン回顧録」, 筑摩書房, 2022.

トマス・パワーズ, 鈴木主税 (訳), 「なぜ、ナチスは原爆製造に失敗したか」, 福武書店, 1994.

R. P. ファインマン, 大貫昌子 (訳), 「ご冗談でしょう、ファインマンさん 上」, 岩波書店, 2000.

R. P. ファインマン, 大貫昌子 (訳), 「ご冗談でしょう、ファインマンさん 下」, 岩波書店, 2000.

ヴェルナー・ハイゼンベルク, 山崎和夫 (訳), 「部分と全体:私の生涯の偉大な出会いと対話」, みすず書房, 1974.

==

『オッペンハイマー』(原題:Oppenheimer)

第二次世界大戦下、アメリカで立ち上げられた極秘プロジェクト「マンハッタン計画」。これに参加したJ・ロバート・オッペンハイマーは優秀な科学者たちを率いて世界で初となる原子爆弾の開発に成功する。しかし原爆が実戦で投下されると、その惨状を聞いたオッペンハイマーは深く苦悩するようになる。冷戦、赤狩り──激動の時代の波に、オッペンハイマーはのまれてゆくのだった。

監督・脚本・製作:クリストファー・ノーラン

製作:エマ・トーマス、チャールズ・ローヴェン

出演:キリアン・マーフィー、エミリー・ブラント、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・Jr.、フローレンス・ピュー、ジョシュ・ハートネット、ケイシー・アフレック、ラミ・マレック、ケネス・ブラナー

原作:カイ・バード、マーティン・J・シャーウィン 「オッペンハイマー」(2006年ピュリッツァー賞受賞/ハヤカワ文庫)

2023年/アメリカ/R15

日本公開:2024年3月29日(金)全国ロードショー、IMAX劇場全国50館同時公開

配給:ビターズ・エンド ユニバーサル映画

公式サイト

© Universal Pictures. All Rights Reserved.