【単独インタビュー】『遠い山なみの光』原作者カズオ・イシグロ × 石川慶監督が今を生きる若者たちに伝えたかった記憶を巡るドラマ

- Atsuko Tatsuta

ノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロの鮮烈なデビュー作を石川慶監督、広瀬すず主演で映画化したヒューマンミステリー『遠い山なみの光』が公開中です。

1980年代、イギリス。長崎出身の悦子(吉田羊)は、次女ニキ(カミラ・アイコ)に今まで封印してきた若き日の思い出を語る。1950年代、戦争の爪痕が残る長崎で二郎(松下洸平)と穏やかな結婚生活を営む悦子(広瀬すず)は、近所に住むシングルマザーの佐知子(二階堂ふみ)と親しくなる。被爆者の佐知子は、自由な生活を求めてアメリカに渡ることを夢見ていた──。

2017年にノーベル文学賞を受賞し、「日の名残り」「わたしを離さないで」など、映画化作品でも高い評価を受ける作家カズオ・イシグロ。自身の出生地・長崎を舞台に、戦後間もない1950年代の長崎、そして1980年代のイギリスという、時代と場所を超えて交錯する“記憶”の秘密を紐解いていく「遠い山なみの光」(82年)は、王立文学協会賞を受賞した長編小説デビュー作品。今回の映画化ではカズオ・イシグロ自身もエグゼクティブ・プロデューサーに名を連ねています。

第78回カンヌ国際映画祭にて ©Kazuko Wakayama

監督を務める石川慶は、2017年にベネチア国際映画祭オリゾンティ部門に選出された『愚行録』で長編デビュー。『蜜蜂と遠雷』(19年)では毎⽇映画コンクール⽇本映画⼤賞、⽇本アカデミー賞優秀作品賞などを受賞。2022年の『ある男』は、再びベネチア国際映画祭オリゾンティ部⾨でワールドプレミアを迎え、第46回⽇本アカデミー賞では最優秀作品賞を含む最多8部⾨を受賞しました。

『遠い山なみの光』は今年5月に開催された第78回カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門でワールドプレミアされ、現地にはカズオ・イシグロと石川慶監督をはじめ、キャストの広瀬すず、吉田羊、松下洸平、三浦友和、カミラ・アイコが参加。

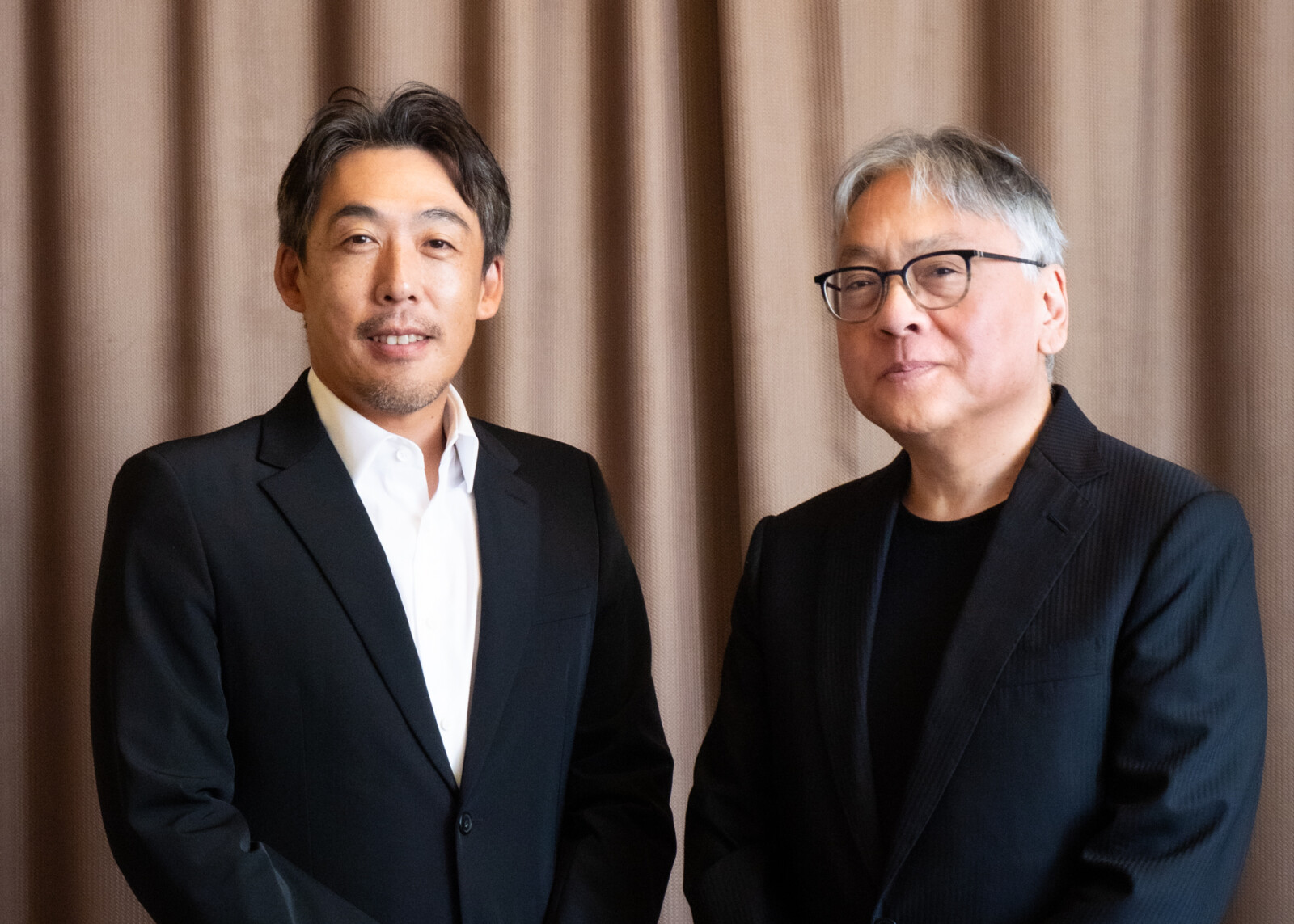

ワールドプレミアを終えたカズオ・イシグロと石川慶監督が、カンヌ現地でFan’s Voiceの特別インタビューに応じてくれました。

石川慶監督、カズオ・イシグロ

──カズオ・イシグロさんの小説の愛読者として、この作品が映画化されることに大変期待しておりました。まず、石川監督はなぜイシグロさんのデビュー小説の映画化に興味を持たれたのでしょうか?

石川 カズオ・イシグロさんの小説は大好きで、すべて読んでいました。フィルムメイカーのひとりとして、日本を舞台にしている「遠い山なみの光」は特別な作品として捉えていました。とはいっても、この小説はとても大きいテーマを扱っていますし、私のような監督が映画化しても良いものかと思っていました。でも、プロデューサーの石黒(裕之)さんから「一緒にやりましょう」とお声かけいただいた時に、最終的に着地しないかもしれないけれど、楽しいプロジェクトになるような気がして、チャレンジしようと思いました。当初は、本当に実現できるか確信はありませんでした。

──このプロジェクトのことを耳にした時、イシグロさんの小説の特徴ともいえる“曖昧さ”がどのように映像として表現されるのかに興味を抱きました。イシグロさんは、このプロジェクトについて最初に聞いた時、どのように受け止めましたか?

イシグロ はい、それが問題だったと言えるでしょう。問題というより、困難さと言った方が良いかもしれません。このプロジェクトに限らず、他の私の小説、特に「日の名残り」の映画化にもあった困難さです。あの作品もまた、記憶を扱う非常に“信頼性の低い語り手”が登場します。

ケイさん(石川監督)はご自身で説明されると思いますが、私の見解では、彼は見事にその問題を解決し、映画化を成し遂げました。小説では一人称で、悦子は頭の中の思考を直接読者に語りかけていましたが、映画はニキの視点で語られます。ニキは、母の記憶を引き出そうとしながらも、母が語る記憶は信頼できるのか?なぜ母は躊躇するのか?と疑問を抱いています。つまり、原作では彼女の内面にあった複雑さや曖昧さを、映画ではニキを観客の接点にすることで外に表現していて、ケイさんはその描き方がとても巧みだったと思います。

──お二人はいろいろと議論を重ねたということですが、いまイシグロさんがおっしゃったような映画的な語り口にたどり着くにあたって、どのような会話がなされたのでしょうか?

石川 映画化において、方向性としては、僕たちはニキを中心に据えたいと思いました。この物語を若い人たち、今の時代に生きている人々に届けたいと思ったからです。その変更について、イシグロさんは最初から賛同してくださいました。

では、ニキが何を発見していくストーリーなのかというと──最後にそれは明かされるわけですが、“信頼できない語り手”が導くミステリーをどこに着地させるのかという、微妙な部分に関してはかなりやり取りをさせていただきました。

──イシグロさんは、どのような意見をお持ちになったのですか?

イシグロ 率直に言って、最初の話し合いから私はケイさんを信頼していました。私の役目は、この映画を彼自身の作品にしなければならないと、彼に強く認識させることだと思っていました。もちろん、初めてお会いした時、彼はおそらく「ああ、ノーベル賞受賞小説家という年配の人と仕事をするんだ。これは大変かもしれない」と思ったでしょう。私は彼に、実際はそうではないことを理解してほしかった。彼が扱う原作は、小説を書いたこともなく、執筆についてほとんど知らない25歳の若者が書いた小説です。そしてそのイシグロという若者は、ケイさんとは比べ物にならないほど物語を語る術を知らず、初めて自分の道を探っていたに過ぎない、と。

私は、ケイさんがこの点を理解し、過度に畏敬の念を抱かずに、自身の経験と才能と技量を駆使してこの素材を自らの映画へと昇華させてくれると確信していました。何十年にもわたり、私の作品を映像化しようとする人々を見てきた経験から、この確信は揺るぎないものでした。実際に映画化された私の小説は僅かですが、実は30以上もの企画が持ち上がり、結局、スクリーンに届かなかった。だから私は、小説から映画化するにあたって、何によって失敗するかをよく知っていました。最も重要なのは、フィルムメイカーが原作を過度に崇拝しないことです。小説の映画化が成功しない理由は、常にそれですから。

──石川監督はミステリー作品を素晴らしく撮る監督ですが、イシグロさんはどのようなところから石川監督に信頼を寄せたのでしょうか?

イシグロ 実は私は、ケイさんの映画は『ある男』しか知りません。でも、『ある男』を観て、ケイさんが小説を脚色するだけでなく、物語をさらに深化させてより力強い作品にできる人物だと確信しました。『ある男』で彼が特に注目していたのは、人々がトラウマや自らのアイデンティティを脅かす何かをどう乗り越えようとするか、そしてそれを乗り越えることがいかに困難か、その葛藤でした。

もちろん、『ある男』の物語は皆さんご存知でしょうから繰り返しませんが、葛藤を乗り越えることの困難さを描いている点が非常に興味深かった。同時に、ケイさんはそうした試みをする人々の希望や勇気を描くのが非常に上手い。そして世界を制御することの難しさも。どんなに完璧に新しい人生を築いたと思っても、全く制御できない何かがやって来てそれを破壊してしまうのが人生です。だからこそ、希望の重要性や、自分を形作ろうとする悪しきものを置き去りにしようとする試みのビジョンが、非常に力強く感じられました。同時に、物事を制御することは決してできず、運命が非常に残酷になり得るという認識も示されている。この視点は非常に力強いと思いました。

彼の作風も気に入りました。現代的な日本のスタイルと国際的なスタイルが見事に調和し、1950年代の日本のフィルムメイカーたちに見られた、“多くの要素が表面下に潜む”という古典的な日本の特徴も兼ね備えています。私の解釈では、日本映画には二つの伝統があります。例えば伊丹十三のような、非常に騒がしく、荒々しく、シュールなコメディ。あるいは北野武のような、静かなスタイルでありながら深い感情を秘めたもの。私はどちらも愛していますが、ケイさんはまさに後者のタイプだと思いました。

──長崎時代の悦子を演じた広瀬すずさんと佐知子を演じた二階堂ふみさんのキャスティングについてお伺いします。キャスティングにあたり、お二人には正反対の資質を求めたのでしょうか?あるいは、ある程度共通の資質が必要だったのでしょうか?

石川 広瀬すずさんと二階堂ふみさんに関しては、この世代の女優のツートップと言っても良いと思います。なので、脚本を書きながら、ぼんやりとでしたがイメージしていました。

二人が似ているのか似ていないのかと問われると、僕は最初、二人は全く似ていないと思っていました。特に最初の本読みの時に、二階堂さんが結構50年代の昭和の匂いをまとった役作りを既にしてきました。現代的なすずさんとのそのコントラストがとても面白かった。けれど、撮影を進めていくうちに、二人がどんどん似てくるという不思議な現象が起きてきた。映画の中でも、段々と似てくるように見えると思うのですが、撮影現場にいたスタッフたちは「あの二人、どんどん似てきたね」と口々に言っていました。

コントラストのあるキャスティングをしたことで、逆に段々近寄ってくるというキャラクターを作れた。二人ともどんなキャラクターなのかを熟知していたので、稲佐山のシーンなどは、役者としてシンクロしながら演じていたと思います。

イシグロ 私はすずさんとふみさんが異なるスタイルで演じる姿を直接見たわけではありません。撮影現場を見たわけではなく、スクリーン上で共演した姿を観ただけです。個人的に驚いたのは、若い女優たちが、私の母世代の人々の振る舞いを、あれほどの説得力を持って体現できることでした。以前、是枝(裕和)監督の作品ですずさんの演技を観たことがありますが、彼女たちがこの時代をいかに体現しているかに、非常に感銘を受けました。動きなど、現代のそれとはすべてが異なりますから。

最近私が関わった時代物の英国映画でもそうですが、これらは俳優にとって本当に挑戦といえると思います。現代の英国俳優たちはとても演技が上手いですが、1930年代や50年代のキャラクターを演じるのは難しいものです。特に今の男性は、かつてのように正しい方法で動いたり座ったりしませんからね。スタイルが大きく変化したため、立ち振舞いがなかなかうまくいかない。私は、長崎のシーンでも同様の困難が生じるのではないかと心配していましたが、二人が昭和時代の女性を驚くほど見事に体現したことに、本当に感銘を受けました。

──映画では、娘ニキが悦子の長崎での体験について聞くというスタイルで進行します。イシグロさんがお母さまから聞いた長崎の話と共通点はありますか?

イシグロ 物語自体は似ていません。その歴史的背景からして──物語は全く似ていないのです。けれど、ニキが母親と話す様子を見て、私は母との会話を思い出しました。母の記憶を聞きたいと思いながらも、同時に聞きたくないという、あの複雑な感情、あの気まずさです。母も同じで、話したいと思いながらも、時には話したくないという気持ちもあったでしょう。だから、それは奇妙なやり取りだったのです。そして、記憶が受け継がれるあの非常に気まずい感じを思い出しました。一種の気まずさ、聞く立場にある子ども側にもある種の罪悪感さえ感じさせる、“人になにかを言わせる”という行為への罪悪感です。

私の場合についてお話ししましょう。ある時、母がこう言いました。「記憶のいくつかをあなたに伝えたいと思う。受け継ぐことが大切だから。あなたは作家になりたいと言っているので、これを書き世に送り出せるでしょう」と。これはまさに私の作家人生の始まりでした。だから私は彼女が語った多くのことを短編小説に書き起こしたのです。今もそれらを所持しています。でも、出版したのはたった一編だけです。その後は、母の物語を小説に使うのはやめようと決めました。あまりにも個人的すぎる気がしたからです。

「遠い山なみの光」を執筆する際、私はそれらの物語を一切使わないと強く心に決めました。それらは別の場所に置いておきたかった。また、悦子という人物を母と同じタイプにはしないことも意識的に決めました。しかし母も私も、「遠い山なみの光」の根底には、おそらく2、3年かけて彼女が私に語ってくれたストーリーがあることを理解していました。

──「遠い山なみの光」は、女性についての物語ですが、女性を描くことに意識的でしたか?

イシグロ はい、もちろん。小説を書いていた時もまったく同じことを感じていました。けれど、「ああ、自分は男性だが女性の立場について書いている」とは考えませんでした。あの本を書いていた時は1980年で、私の世代にとってフェミニズムは確かに大きな潮流の一つでした。女性にとってだけでなく、男性にとってもです。私は、多くの若い、つまり同世代の女性たちと共に生きていると感じていました。私の行動や彼女たちとの関係性は、こうした価値観の変化によって形作られていたのです。

当時も私はイギリスに住んでいました。そして今ここ(カンヌ)に一緒に来ている妻は、当時は恋人だったのですが、女性の立場というテーマは私の中でとても大きなものでした。それは学術的な話だけではなく、例えば、“食事に行くとき、私はどう振る舞うべきか?”、“ディナーの場では新たな振る舞い方をしなければならない”と、実際の行動に直結するものでした。私たちは前の世代とは異なる形で関係性を築いていかなければならないのかもしれない──つまり、恋愛関係にある私たち若者にとって、女性の立場というテーマは非常に現実的な問題だったのです。

また、先ほども述べたように、この物語の根底には私と母の関係が確かに存在していたと言えるでしょう。だから私はよく、33歳で日本からイギリスに移住した母のことを考えました。若い女性が日本からイギリスへ移ったことで、彼女の人生がどう変わったのか、よく考えたものです。奇妙なことに、私たちは戦争体験について話すよりも、そのことについてより自由に語り合いました。

==

『遠い山なみの光』

原作:「遠い山なみの光」カズオ・イシグロ/小野寺健訳(ハヤカワ文庫)

監督・脚本・編集:石川慶

出演:広瀬すず、二階堂ふみ、吉田羊、カミラ・アイコ、柴田理恵、渡辺大知、鈴木碧桜、松下洸平、三浦友和

製作幹事:U-NEXT

制作プロダクション:分福/ザフール

共同制作:Number 9 Films、Lava Films

日本公開:2025年9月5日(金) TOHOシネマズ 日比谷 他 全国ロードショー

配給:ギャガ

助成:JLOX+ ⽂化庁 PFI

©2025 A Pale View of Hills Film Partners