【単独インタビュー】『ルノワール』早川千絵監督が少女の視線で描き出す“世界の混沌”

- Fan's Voice Staff

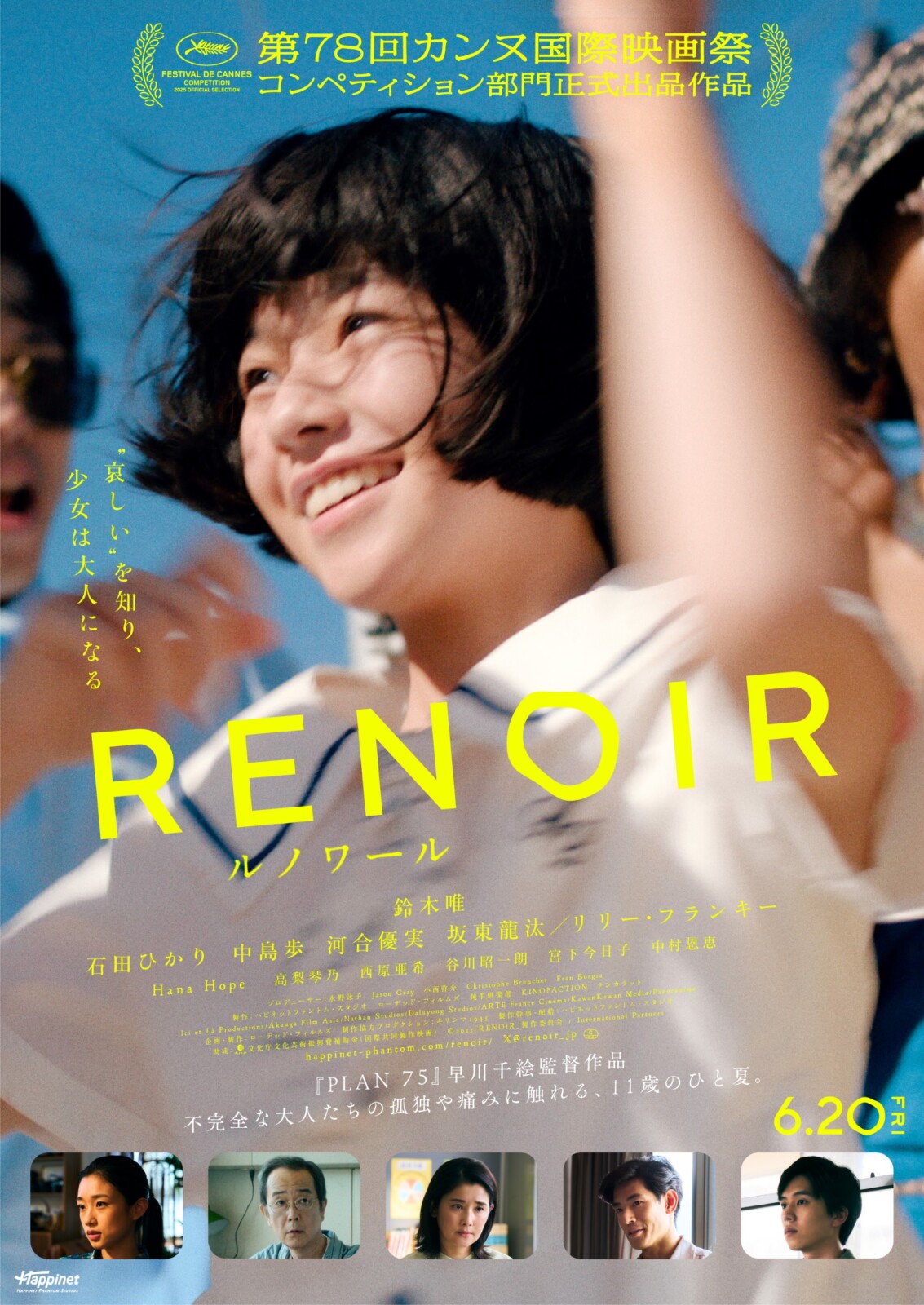

第78回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で上映された早川千絵監督『ルノワール』が6月20日(金)に公開されました。

1980年代、空想好きの11歳のフキ(鈴木唯)は自由に独自の世界を謳歌していたが、重篤な病に苦しむ父(リリー・フランキー)と父の看病と仕事に追われる母(石田ひかり)は、そんなフキを十分にかまってやれない。ある日、伝言ダイヤルで青年・薫(坂東龍汰)と知り合うが──。

長編監督デビュー作『PLAN 75』が第75回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門で上映され、カメラドール(新人監督賞)スペシャルメンションを受賞した早川千絵監督。長編第2作となる『ルノワール』では、世界三大映画祭でも最高峰となるカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され、再び脚光を集めています。

高齢化社会をテーマとした前作から一転、自身の子ども時代を発想源とした静謐で深みのある少女フキの物語について、公式上映を終えたカンヌの地で早川監督がFan’s Voiceのインタビューに応じてくれました。

──『PLAN 75』の後、次回作として『ルノワール』に取り組んだきっかけは?

『PLAN 75』の制作がコロナの影響で止まってしまった時期がありました。そんな時に、VIPO主催の脚本ワークショップの告知を見て、応募したのがきっかけです。『PLAN 75』は社会的なテーマがはっきりした映画だったので、次の作品はまったく逆の、もっと個人的で感情にフォーカスした小さな家族の物語にしたいと思いました。子どもの頃からずっと、子どもが主人公の映画を撮りたいと思っていました。

──タイトル『ルノワール』の由来について、改めて教えてください。

最初は、内容と関係ないタイトルをつけたいと思っていました。80年代の日本の少女の物語に、フランスの画家の名前がついている。そのギャップが面白いと思って。当時は西洋名画のレプリカが人気で、新聞広告とか通信販売でよく見かけました。私もルノワールの「可愛いイレーヌ」に憧れて、親に買ってもらいました。安っぽいレプリカを日本の小さな家に飾っていたことは、今思えば滑稽に見えます。そういう西洋への憧れの象徴も、日本の80年代の空気感を表しているように思えました。

フランスメディアの複数の記者から、「印象派の絵は、点と点が繋がって、全部出来上がったときに1枚の絵が浮かび上がる。この映画も個々バラバラのエピソードが、一見繋がってないように見えるけれど、全部通して観たときに、1本の映画が立ち上がるところが印象派の映画みたいだけれど、だからルノワールとつけたのですか?」と聞かれました。そういう見方もあるのかと、とても新鮮でした。

──相米慎二監督の『お引越し』(93年)に影響を受けたとおっしゃっていましたね。

はい。高校生のときに映画館でリアルタイムで観たのですが、衝撃的でした。主人公の少女レンコから目が離せなくて、観終わってからもずっと彼女が心に残っていました。子どもの意思の強さとか、傷ついた心とか、それでも自由なマインドとか、そういうのがものすごくリアルに描かれていたにもかかわらず、ユーモアもあり、とても惹かれました。

──子どもを描くという点では是枝裕和監督からも影響を受けているとのことですが、その影響とは?

子どもに対する眼差しですかね。是枝さんの映画に出てくる子どもは口数が少なく、自分の思っていることは口に出さないところがあると思うのですが、そんな彼らの寂しさや孤独を監督が誰よりも理解している感じが、映画から伝わってくるんです。

──是枝監督は脚本を子どもにあまり渡さないそうですが、早川監督もそれに倣ったのですか?

どうするべきかすごく迷ったのですが、唯さんは11歳だったので、自分がどんな映画に関わるかを知る権利があると思い、脚本は渡しました。ただ、「練習はしてこないでね」と言って。お母様にもそうお伝えしました。

──映画を観ているうちにだんだん、主人公のフキが早川監督に見えてきました。脚本を書く上で、主人公にご自身を投影した部分はありますか?

個々のエピソードはもちろん完全なるフィクションですが、発端が、私が子どもの頃に感じていたことを映画にしたい、というところなので、物事の見方や感受性に私が投影されているとは思います。けれど、鈴木唯さんと出会ってからは、彼女にフキを寄せていきました。なのでフキは、私と唯さんの融合体という感じかもしれません。

──序盤にある、フキが書いた作文についてのエピソードは、端的にフキの個性を表している素晴らしいシーンだと思います。空想好きで、作文の中で親が死んだことにしてしまう。タイトルは「みなしごになりたい」。母親は怒っていましたが、あのような残酷性だったり想像力というのは子どものリアルだと思いますが、あのシーンはどこから出たアイディアですか?

そうですね。実際に私があのような作文を書いたわけではないのですが、子どもの頃、私は妄想が好きで作文を書くことも好きでした。親や先生から、あなたは何を考えているかわからないと、よく言われていましたね。周囲から見るとちょっと変わっている子どもで、自分自身でもよくわかっていないような、子どもの混沌としたようなところを描きたいと思いました。そういう変な部分はどんな子どもにもあると思います。

──フキというキャラクターを構築する上でのポイントは何だったのでしょうか?

観察者というか、“じっと見て、じっと聞く子”でしょうか。

──私たち観客はこの映画で、フキの目を通して世の中を見る体験をします。大人たちも改めて、子どもはこういう見方や感じ方をするのかと再認識させられます。一方でフキには、子どもっぽさと大人っぽさ、無邪気さと残酷さなどが混在しています。11歳におけるそれらのバランスは、早川監督の経験上から来たものですか?

フキの混沌とした感じは、私自身そのものだったかもしれないですね。当時感じていた違和感だとかざわざわしたものというのがずっと記憶の中にあり、この感覚をいつか映画にしたいと思っていました。

──書き溜めるというより、常に頭の中でアイディアを熟成させていったのですか?

子どもの頃からアイディア帳みたいなものに書き留めていました。でもそのノートはどこかへ行ってしまったのですが、強烈に記憶に残っているので、メモを見なくても思い出せました。

──「伝言ダイヤル」のエピソードは、実例があったのですか?

「伝言ダイヤル」は、私も実際に聞いていたことがありました。チラシで知って、ここにかけるといろいろな知らない人の声が聞けて、なんだか面白かった。フキのようにメッセージを残したりはしなかったですが。いつか映画で取り入れたいと思っていました。

「伝言ダイヤル」は、最初は災害伝言ダイヤルのような感じで、家族同士とか友だち同士で使える「駅の伝言板」のような機能をもったサービスとして始まったらしいです。携帯がまだない時代だから、「遅刻するよ」とかメッセージを残す。それが独自の発達をして、「出会い系」的な場になっていった。

──サスペンスフルな描き方で表現されていましたが、子どもの周りには本人たちが気づかない危険も多く存在しますね。

フキは、両親からあまり構われていない。母親も自分の仕事と看病で大変だし、父は父で自分の病気のことでいっぱい。そんな時に自分に興味を持ってくれて、話も聞いてくれる薫という青年がいきなり現れたので、嬉しくて、言われるがままついて行ってしまいます。フキは、異性に対して興味を持ち始める年頃で、恋愛への期待も少し感じていたかもしれない。異性から「可愛いね」と言われて悪い気はしないし、優しそうなお兄さんだし、まさかそんな危険が待ち受けていると思っていないか、あるいは、思わないようにしているのか。あの年頃の少女のリアルな心の反応を描いてみたかった。

また、フキは最悪の事態は免れましたが、薫の家から邪険に追い出される。彼の欲望によって連れてこられて、彼の都合によって追い出される。尊厳が傷つけられて、すごく嫌な感じはするのだけれど、何が起きたのかはまだ理解できていない。女性は、大人になってからもこんなふうに尊厳が傷つけられる体験をする人も多い気がします。女の子は幼い時から大人になるまで、常に危険と隣り合わせだという状況も描きたかった。

──薫の家を追い出されてから家で目覚めるまでのシークエンスは、どこまでが幻想でどこまでが現実なのかが曖昧ですね。『aftersun/アフターサン』を思い出しました。

夢と現実の境界線をはっきり描かない方が、子どもが生きている現実や感覚に近いのではないかと思ったからです。

──幼い頃から女の子はいろいろな危険に晒されているという不穏感は、序盤のマンションのゴミ捨て場でのシーンでも表現されていますね。男の人らしき人がいるけれど、顔は見えない。

もしかしたらそれ自体が夢かもしれないし、あの出来事がきっかけで、怖い夢を見たのかもしれない。そのあたりは観る人が想像する余地を残したかったのです。

──薫の家でのシーンは、大人が見れば性的なニュアンスは一目瞭然ですが、鈴木唯さんは理解していたのでしょうか?

何が行われているかというのは理解しています。インティマシーコーディネーターと心理士の方に入っていただいて、事前にすごく細かく本人に聞き取りをしたり、時間をかけて打合せをしました。いつでも必要なケアが受けられるように心理士の方とも面談していただきました。また、薫役の坂東さんにとっても心理的負担になるということをインティマシーコーディネーターの西山(ももこ)さんから伺ったので、坂東さんとも話す時間をとっていただきました。

──“女性を巡る社会的環境”ということでは、石田ひかりさん演じる母親の詩子がとても印象的でした。病床の夫の世話、仕事に追われとても厳しい境遇にいるけれど、子どもからの容赦ない厳しい視線にも晒されていますね。

私が一番思い入れがあるのが詩子の役です。怒ってばかりのお母さんですが、個人的には一番愛しい人物。私がもっと若い頃、例えば20代の頃にこの映画を作っていたら、もっと厳しく母親を責めるような視点で描いていたかもしれませんが、自分が大人になったからこそ、彼女に慈しみを持って描けたのだと思います。

自分自身もこの年齢になって、子どもの頃に見ていた母親と、見え方が全然変わった。カッコ悪いところもあって、弱いところもあって、それ自体に焦っていて、自己嫌悪もある。詩子も葛藤している一人の女性だと捉えられるようになったのです。

──『PLAN 75』でも描かれていたと思いますが、日本の社会で女性が置かれた厳しい状況が本作にも反映されているように思います。石田さんとはどんな話をされたのですか?

詩子がこれまでどういう風に育ってきて、どういう経歴があるのか、夫とはどういう風に出会ったのかなど、いろいろ書いた2~3ページくらいの文章を最初にお渡ししました。母親として、管理職として、妻として、「こうあるべき」という像を求められる詩子は、それらすべてが自分の肩にのしかかってしまい消耗しています。

フキは英語を習っていますが、これは彼女が外の世界に通じるツールでもあります。ボートの上でダンスをしていろいろな国の人と交流するシーンは、彼女の妄想であるかもしれないし、同時に、詩子の夢であるかもしれない。フキは大きくなったらきっと軽々と家を飛び出して、もっと広い世界に、海を越えていくだろうなと感じられる終わり方にしたかった。予知夢のような。

──カンヌでも多くのインタビューを受けたと思いますが、この最後のシーンに関して質問されましたか?

それに関する質問は一切なくて、むしろ驚いています。

──あのシーンはフィリピンで撮影したのですか?

はい。今回、『PLAN 75』にも携わってくれた仲の良いプロデューサーがまた一緒にやりたいと申し出てくれて、ボートのシーンは日本ではないような場所で撮りたかったので、フィリピンで撮ることになりました。

──撮影監督の浦田秀穂さんとも『PLAN 75』に続いてのタッグでしたね。

浦田さんは、この映画に何が描かれているかということを私以上に理解しているところがありました。私が好きな画を熟知していらっしゃるし、意思の疎通もしやすいので、画作りに関しては全面的に浦田さんにお任せして、私は芝居の演出に専念することができました。浦田さんはいつも明るくポジティブで、周囲の人を気遣い、現場のムードメーカー的な存在。私にとっては、撮影監督であると同時に、映画づくりのメンターでした。

==

『ルノワール』(英題:Renoir)

1980 年代後半のある夏。11 歳のフキは、両親と3人で郊外の家に暮らしている。ときには大人たちを戸惑わせるほどの豊かな感受性をもつ彼女は、得意の想像力を膨らませながら、自由気ままに過ごしていた。ときどき垣間見る大人の世界は、複雑な感情が絡み合い、どこか滑稽で刺激的。闘病中の父と、仕事に追われる母の間にはいつしか大きな溝が生まれていき、フキの日常も否応なしに揺らいでいく──。

監督・脚本:早川千絵

出演:鈴木唯、石田ひかり、中島歩、河合優実、坂東龍汰、リリー・フランキー、Hana Hope、高梨琴乃、西原亜希、谷川昭一朗、宮下今日子、中村恩恵

プロデューサー:水野詠子、Jason Gray、小西啓介、Christophe Bruncher、Fran Borgia

製作:ハピネットファントム・スタジオ、ローデッド・フィルムズ、鈍牛俱楽部、KINOFACTION、テンカラット

Ici et Là Productions/Akanga Film Asia/Nathan Studios/Daluyong Studios/ARTE France Cinema/KawanKawan Media/Panoranime

企画・制作:ローデッド・フィルムズ

制作協力プロダクション:キリシマ1945

日本公開:2025年6月20日(金)新宿ピカデリー他全国ロードショー

製作幹事・配給:ハピネットファントム・スタジオ

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(国際共同製作映画)

公式サイト

© 2025「RENOIR」製作委員会 / International Partners