【単独インタビュー】『ロボット・ドリームズ』パブロ・ベルヘル監督がアニメーションで届けるニューヨークへのラブレター

- Atsuko Tatsuta

※本記事には映画『ロボット・ドリームズ』の若干のネタバレが含まれます。

第96回アカデミー賞長編アニメーション映画賞にノミネートされた『ロボット・ドリームズ』が11月8日(金)に日本公開されました。

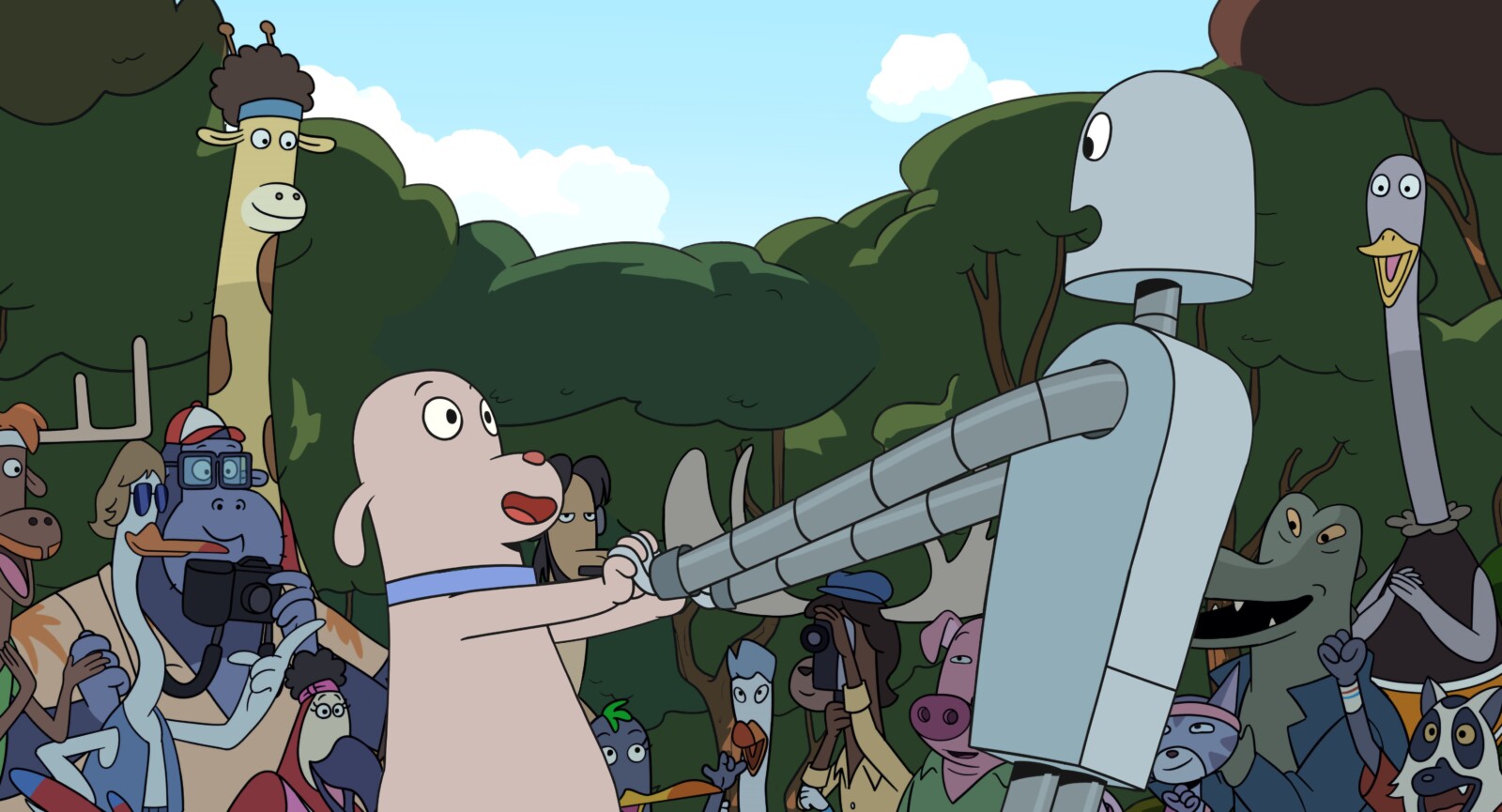

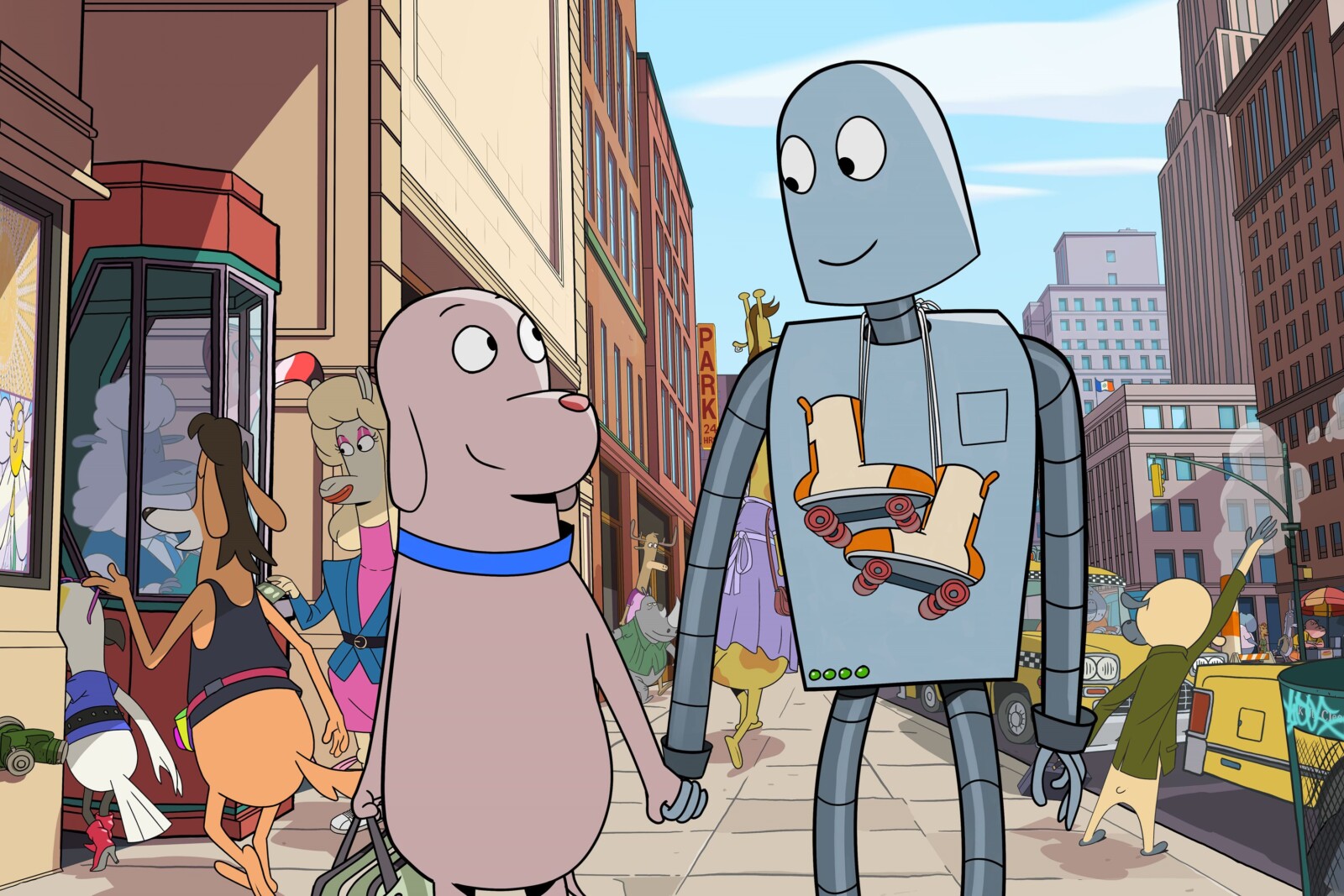

1980年代のニューヨーク。ひとりぼっちの“ドッグ”は、ふと目にしたTVショッピングで友達ロボットを購入する。どこに行くのも一緒のふたりは夏の終わり、ビーチリゾートで海水浴を楽しむが、浜辺でロボットは錆びて動けなくなり、ビーチも翌年の夏まで閉鎖されてしまう。カレンダーの6月1日に「ロボット救出!」と書き込んだドッグは再会を心待ちにしながら時を過ごし、ロボットもドッグと過ごす楽しい夢を見る。季節は巡り、また夏がやって来るが──。

第76回カンヌ国際映画祭でプレミア上映されるや否や話題となり、第51回アニー賞長編インディペンデント映画賞、ヨーロッパ映画賞長編アニメーション映画賞など、名だたる映画賞を獲得。第96回アカデミー賞では長編アニメーション映画賞にノミネートされるなど、高い評価を得ている『ロボット・ドリームズ』。

監督のパブロ・ベルヘルは、スペインのアカデミー賞と言われるゴヤ賞で10部門に輝いた『ブランカニエベス』(12年)などで知られるヨーロッパの名匠。アメリカの作家サラ・バロンのグラフィックノベル「ロボット・ドリームズ」に感銘を受け、アニメーション映画に初挑戦しました。

日本公開に際し、ベルヘル監督が最新作に込めた思いをFan’s Voiceに語ってくれました。

──今日はサラ・バロンさんの原作本をお持ちいただいていますが、この物語のどこに惹かれたのでしょうか。

どちらかというと、このグラフィックノベルは原作というよりインスピレーション源になっているという方が正しいかもしれません。この本通りに映像化したら30分くらいで終わってしまう短いお話ですからね。運が良いことに、このグラフィックノベルを映像化したいとサラ・バロンさんに申し出た時に、「新しいシーンも加えてもいいし、お好きに映像化してください」と言ってくれた。なので、新しいキャラクターや新しいシーン、新しい“夢”を加えることができました。でも、私自身、この映画が原作と同じ魂とスピリットを宿していることが、最も重要だと思っていました。結果的にいえば、サラさんも私も、原作と映画では語り方が違うだけで、同じ物語を描いていると思っています。主人公はドッグとロボットで、舞台がアメリカの街というところは同じですが、原作に具体的な街の名前は出てきません。でも私は、ニューヨークという街を登場させようと思いました。ニューヨーク自体を、3人目の主人公にするというアプローチをとることにしました。

──「スピリットが一緒」とは、どういうことでしょうか?

これがまさに、この作品のテーマでもあるわけですが、読み終わったときに自分が感じたことでもあります。この作品は友情の物語であり、人間関係の物語であり、その関係性が、時にいかに脆いものなのかも描いています。人は時に誰か大切な人を失うこともあるけれど、私たちはそれを乗り越えて、前に進んでいくものなんだということ。でも何よりも、記憶についての物語でもあるのですが。

──短くセリフがないグラフィックノベルがもとですから、脚本を作るにあたってはほぼオリジナルのストーリーを作られたわけですが、どのように構築されていったのでしょう?

監督である前に、私はまず脚本家です。実は映画制作の中で一番好きなのが、脚本を書くこと。今回はまず、サラさんのグラフィックノベルから、骨格ともいえるアウトラインをいただいていました。音楽で例えると、私がジャズミュージシャンで、メロディを与えられた状態。私がアドリブでいろいろ足していくわけです。でも、そもそもこの映画を作りたいと思ったきっかけが、この“メロディ”だったわけですね。なので、脚本を書き進み、いろいろ付け加えながらも、この“メロディ”に何度も立ち戻っていくことが重要でした。

──浜辺で動けなくなったロボットは何度も夢を見ますが、その夢のシーンがとても興味深かったです。夢自体には楽しい話もありますが、それはあくまでも“夢”であって、ロボットの直面している現実は過酷です。でも、現実の厳しさがあるからこそ、この物語は観る人の胸に響くような気がします。

これも原作にある“メロディ”の一部ですね。むしろ、それがメロディのハイライトと言えるかもしれません。この原作は児童書ともいわれていますが、もともと子ども向けに書かれたものではありません。動物を人間に見立てるというアプローチは、一見、子ども向けに思われる方もいるかもしれない。けれど、読んでみると、決して子どもだけに限定して描かれているものではないことがわかります。この映画もまさにそう。大人も子どもも、シネフィルもそうではない人にも、観てもらえる作品になっていると思います。テーマも、愛、友情、喪失、記憶といった、生きていく中で誰もが経験するものです。

私は、人生は“ドラマディ”、コミカルな面とシリアスな面を持ち合わせたドラマだと思います。ただのドラマでもないし、コメディでもない。なので、おっしゃるように哀しみもあります。ただ、この作品を映画化したいと思った最大のモチベーションは、読み終わった時に私自身が泣いてしまったこと。その時の感情を映画を観た方にも経験してもらいたいと思いましたし、それが映画にしたい一番の動機でした。なので、夢によってさまざまなところに行けることはとても大事でした。あなたから感情の部分が響いたと聞いて、とても嬉しいです。映画館でチケットを買ったら、ティッシュもくれるシステムだったら良いなと思っています。

──舞台は1980年代のニューヨークですが、何故80年代なのでしょうか?

私はニューヨークに1990年から10年間住んでいました。この作品には私のパートナーでもあるユウコ・ハラミもミュージックエディターとして参加しているのですが、彼女も10年間、ニューヨークに住んでいました。なので、二人でニューヨークへのラブレターとしてこの作品を作ろうということになりました。1999年に二人ともスペインへ移り住んだので、ニューヨークに住んでいたのはもうかなり前のこと。なので、ちょっとノスタルジーを込めて、かつて愛した街への思いを込めました。

実は私のだいたいの作品は、ミュージックビデオや短編を含めて、時代設定は過去。時間を逆行させたりタイムトラベルができるのが、映画の利点です。なので、今は消えてしまった、自分がかつて目にしたニューヨークの街を、観客が体験できるように描きたいと思いました。私が住んでいた90年代より前の80年代にしたのは、当時はご存知のように、文化的にも経済的にも、ニューヨークが世界の中心だったから。グローバリゼーションが起きる前のこと。今はグローバル化しているので、世界の小さな村でさえ、そこが中心だと言うことができるかもしれないけれど、そうではない時代でもありました。

──1980年代のニューヨークにあって今失われたものというのは、何でしょうか?

1980年代、90年代は、アーティストはみんなマンハッタンに住めました。私たちも実際住んでいましたし。例えば、私が最後にマンハッタンに住んでいた頃の1ベッドルームの家賃は月700ドル。今、同じ1ベッドルームを借りようとすると、5,000ドルかかってしまう。当時は写真家からミュージシャン、ダンサーなど、みんなが同じような感じで生活し、コミュニティもありました。だから、アーティスト的な視点から言うと、ニューヨークは全く変わってしまった。今でも人種的な多様性は残っているし、夢を叶えに来る場所ではあるでしょうが、資本主義的なものに支配されてしまっている気がします。過去の方が良かったという懐古主義にはなりたくないですが、あの時代と今では明らかに違う街です。

──デビュー以来、実写作品を作られてきて、今回初めてアニメーションに挑戦されましたが、アニメーションという表現方法はあなたにとってどのようなものですか?

私自身、まさか自分がアニメを手掛ける日が来るとは思ってもいませんでした。でも、この物語を作るためには、アニメーションという手法が必要でした。動物を人間に見立てるというスタイルですから。でも脚本自体は、実写でも使えるようなものだったと思います。登場人物は動物ですが、人間の感情自体を描いた作品です。一方で、登場人物たちが動物だとしても、観客が感情移入しやすいところが、アニメの魔法です。作り手としてもそれは魅力的ですが、リスクでもあり、挑戦でもあります。でも、私はそうした挑戦は好きです。映画制作はサーカスのように、常により難しいアクロバットに挑戦するべきだと思っています。今回もそうでした。だから、どういう風に着地するのかは全くわからなかったけれども、これは作らなければと強く思いました。

──本作にはセリフはありませんが、それだけに音楽が際立ち、とても重要な役割を果たしています。選曲は80年代という時代設定にも関係しているようですね。

音楽は本当に重要な部分です。もともと私の家族全員が音楽関係者で、私も若い頃はミュージシャンになりたいと思っていたこともありました。映画も実際、リズムが全てです。音楽の中でリズムが重要であるのと同じように。で、今回はセリフがない事もあり、当然、音楽の部分がセリフの役割も担っています。

音楽については、ミュージックエディターのユウコと一緒に考えました。彼女は、適した曲や参考になる曲を提案してくれたりしましたが、主にポップソングとアルフォンソ・デ・ヴィラロンガが書き下ろしたクールジャズという2種類の音楽が使われています。舞台が80年代なので、当然、当時のポップスやラテン系、特にキューバの曲やパンクロックなどを取り入れています。80年代ニューヨークでヒットしたバンド、レーガン・ユースの曲も使っています。アース・ウィンド・アンド・ファイアーの「セプテンバー」は、この映画の主題とも直結している、まさに主人公二人のテーマソングともいえる曲です。

劇伴を手掛けたアルフォンソ・デ・ヴィラロンガとは、『ブランカニエベス』でも一緒に仕事をしましたが、今回はニューヨークということで、ジャズっぽい感じでお願いしました。私はそもそも、映画とは頭で考える知的なものというより、感覚的なものであるべきだと思っているのですが、自分の映画はセリフで語るタイプの作品ではなく、オペラやバレエ、あるいはライブコンサートのようなものでありたいと思っています。少なくともこの映画を観ているときは、肌で感じて欲しい。考えるのは、観た後で構わないと思っています。

──ロボットの胴体部分がカセットレコーダーになりますが、このアイディアはどこから来たのですか?

原作にありました。映画には、二人が再会して一緒に踊るところもロボットが音楽を鳴らすシーンもありますが、それは原作にはありません。また、原作の絵から想起したのが、「セプテンバー」でした。特にサラさんから許可をとったり、相談したわけではありませんがね。もちろん、脚本も読んでくれていますし、スタジオにも遊びに来ていますし、映画をとても気に入ってくれています。今では良い友人です。

──カンヌ国際映画祭やアヌシー映画祭など、名だたる映画祭でこの作品が上映されていますが、これまでとは違う新しい経験はありましたか?

とても特別な経験が出来たと思います。まずカンヌ国際映画祭に行くことができ、さらにはアニメーション界におけるカンヌといえるアヌシー(国際アニメーション映画祭)、さらにジャンル系のカンヌと言われるシッチェス・カタロニア(国際映画祭)にも行くことが出来ました。つまり、3つの“カンヌ”で上映できた、素晴らしい経験でした。今回は、アニメーション作品だったからこそ、幅広い観客と触れ合えたのが一番嬉しかったです。それと、アニメーションを作ると、監督自身が“スター”として扱われることにも気が付きました。

==

『ロボット・ドリームズ』(原題:Robot Dreams)

監督・脚本:パブロ・ベルヘル

原作:サラ・バロン

アニメーション監督:ブノワ・フルーモン

編集:フェルナンド・フランコ

アートディレクター:ホセ・ルイス・アグレダ

キャラクターデザイン:ダニエル・フェルナンデス

音楽:アルフォンソ・デ・ヴィラロンガ

2023年/スペイン・フランス/102分/カラー/アメリカンビスタ/5.1ch/字幕翻訳:長岡理世

日本公開:2024年11月8日(金)新宿武蔵野館ほか 全国ロードショー

配給:クロックワークス

公式サイト

© 2023 Arcadia Motion Pictures S.L., Lokiz Films A.I.E., Noodles Production SARL, Les Films du Worso SARL