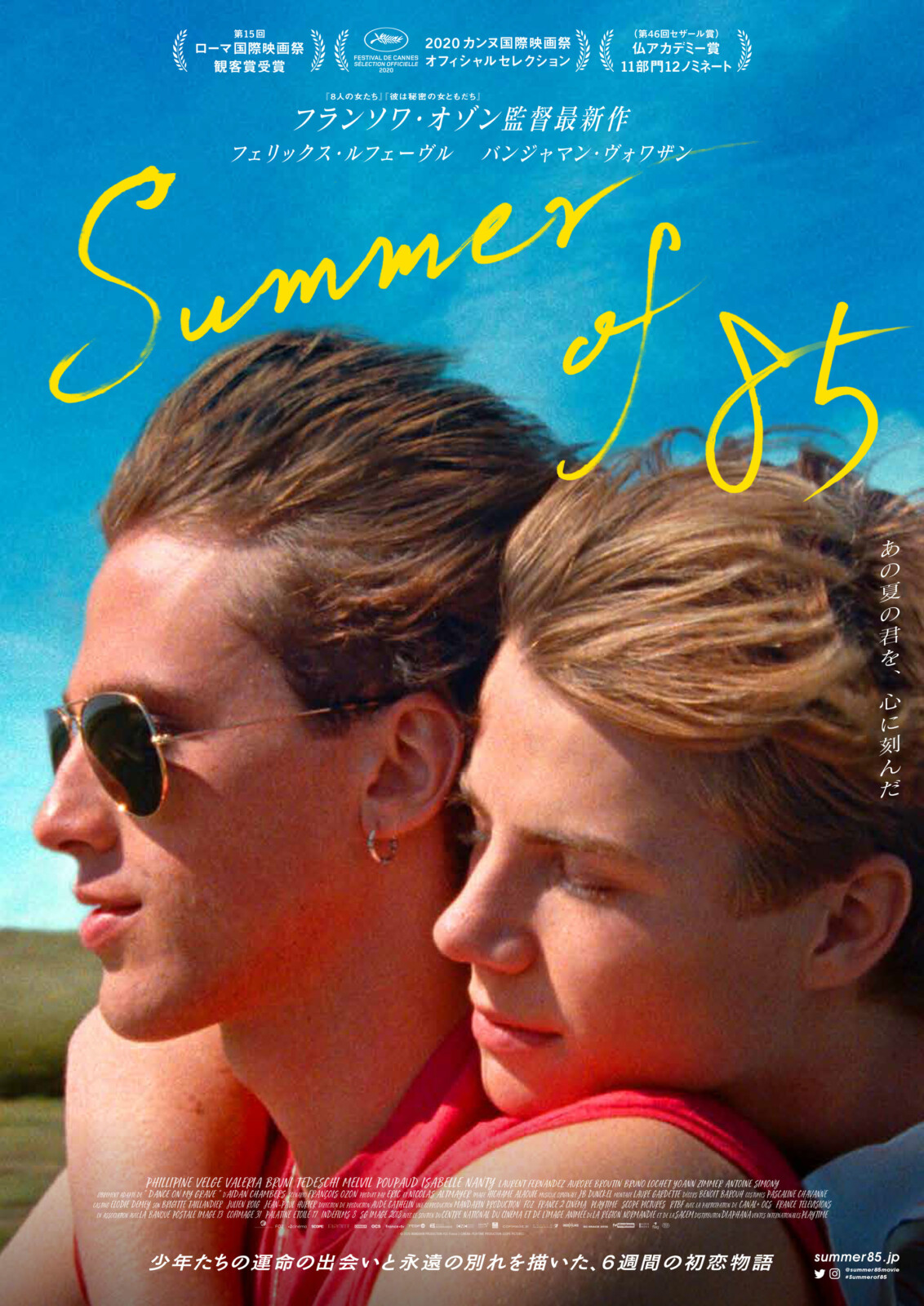

【単独インタビュー】『Summer of 85』主演フェリックス・ルフェーヴル&バンジャマン・ヴォワザン

- Mitsuo

※本記事には映画『Summer of 85』のネタバレが含まれます。

フランス映画界を代表するフランソワ・オゾンの新作『Summer of 85』が8月20日(金)に公開されます。

1985年夏のフランス。ヨットで一人沖に出た16歳の少年アレックス(フェリックス・ルフェーヴル)を突然の嵐から救出したのは、18歳のダヴィド(バンジャマン・ヴォワザン)。アレックスにとって、ダヴィドは眩いほど自然体で、自信に満ちた魅力に溢れていました。運命的に出会った二人は惹かれ合い、「どちらかが先に死んだら、残された方はその墓の上で踊る」という誓いを立てますが、ダヴィドの不慮の事故により、恋焦がれた日々は突如終わりを迎えます──。

原作は、英作家エイダン・チェンバーズが1982年に発表した青春小説の金字塔「Dance on My Grave」(「おれの墓で踊れ」徳間書店)。17歳で本小説と出会い感銘を受け、「いつか長編映画を監督する日がきたら、その第一作目はこの小説だと思った」と語るオゾンが、約35年の時を経て映像化。オーディションで見出した注目の新鋭二人を主演に迎え、当時の感情を投影しながら、誰しもに訪れる初恋の衝動を圧巻の映像美と巧みな演出で表現し、”愛の原点”に辿り着きました。

⼈⽣を揺るがすほどの初恋に喜び悶え苦しむ純真な少年アレックスを演じたのは、オゾンに「リバー・フェニックスの再来」と言わしめた注目の新鋭フェリックス・ルフェーヴル。アレックスを虜にする魅力と野心に満ちた少年ダヴィドには、フェリックスと同じくフランス映画界から高い注目を浴びるバンジャマン・ヴォワザン。二人は本作で、第46回セザール賞有望若手男優賞に揃ってノミネートされました。

『Summer of 85』は第73回カンヌ国際映画祭のオフィシャルセレクションに選出され、第15回ローマ国際映画祭では観客賞を受賞。「オゾンの独創性を改めて教えてくれる」(Variety)、「病的なまでにロマンチック」(The Guardian)、「スタイリッシュ且つ繊細」(Times)、「若さのスリルと初恋の駆け引きを見事に捉えた」(EMPIRE)、「激しくも感動的な物語」(Screen International)など、海外誌からは絶賛が相次ぎました。

日本公開に先立ち、アレックスとダヴィドを演じた二人がFan’s Voiceのオンラインインタビューに応じてくれました。

アレックス(フェリックス・ルフェーヴル)、ダヴィド(バンジャマン・ヴォワザン)

──脚本を読んだ時の印象はいかがでしたか?また今回演じるにあたり、原作本も参考にしたのですか?

フェリックス・ルフェーヴル オゾン監督はちょっとミステリアスなやり方をしたというか、最初のオーディション時はシナリオを見せてくれず、役が決まった時にようやく見せてくれました。その時に読んで、自分の役がすごく濃密で非常に複雑だと初めて知って、それですごく興奮して、これは集中しないとと思いました。原作本は脚本の後に読むように言われていたので、そのようにしたのですが、それほど役に立ったというわけでもなく、ベースになったのはやっぱり脚本でした。原作の方がやはりロマネスクっぽく(小説っぽく)、この小説をこんな風に翻案するんだという風に読み比べるのがとても興味深かったです。

バンジャマン・ヴォワザン 実は脚本を読んだ時は、「あれっ、あんまり好きじゃないな…」と思いました(笑)。物語自体はすごく綺麗で美しいけど、ベテランの巨匠がやるには普通の日常の話じゃないかと思って、ちょっとがっかりしました。でも、フランソワ・オゾン監督がすごいのは、普通の日常のことを、すばらしく良い映画に昇華するところ。それをやってのけるのは、すごいと思います。だいたい他の監督だと、シナリオはすごく良かったのに、映画になってみると全然良くないこともありますが、オゾン監督に関してはまったく逆で、それが素晴らしいところだったと思います。原作本も読みましたが、脚本の時と同じく、「ふ〜〜ん…」という感じでした(笑)。

──もともとのオゾン監督に対するイメージはどんなものでしたか?彼の作品で好きなものはありましたか?

フェリックス もちろん名前は知っていましたが、観ていた映画もオゾン監督の作品だと知らないで観ていたくらいでした。あんまり名前と作品が結びついておらず。でも、巨匠だということも、良い映画を撮っていることも知っていました。出演が決まってから彼の作品を観ていって、すごい監督だということを実感しました。ひとつだけ挙げるとすれば、『焼け石に水』(00年)かな。演劇性のあるところ、演出が踏み込んでいるところ、美学的なところとかが好きです。

──二人が最初に会った時の印象は?一緒に仕事をしてみて、その印象に変化はありましたか?

バンジャマン 実はその時は、フェリックスの出演が先に決まっていて、僕はまだ決まっていなかったから、フェリックスとやるのかまだわからない状態でした。彼にとっても、僕は候補の一人で。でも、彼と一緒にやれると決まった時は、「ワオ、最高!オーマイゴッド」っていう感じでしたね。一緒にスクリーンテストをした時、オゾン監督は笑っていたので、これは上手くいくのではないかと思っていましたし。それで一緒に仕事を始めたら、本当にすごく気が合って。やっぱりこういう物語は本当の意味で気が合っていないと、上手く演技ができないと思うから、そういう意味で僕たち二人は、やるべきことを発揮できたと思います。

フェリックス そうなんです。僕は決まっていたけど、ダヴィド役の候補は目の前に大勢いて、バンジャマンに決まった時は本当に驚いたけど、でも僕が思い描いていたダヴィドのルックスとはちょっと違うなと思いました。脚本を読んで想像していたダヴィドはこんなのじゃないよ、と(笑)。でも一緒に演ってみると、ああ、やっぱりダヴィドはバンジャマンだと思って、その後に脚本を読んだ時はもう、バンジャマンのことしか頭に思い浮かべられないくらいでした。それから実際の撮影が始まっても、やっぱり彼しかいなかったなと思いました。しかも最初に出会った時よりも、彼は身体的にも作り込んできたし、なおさらダヴィドはバンジャマンじゃないとな、とずっと思っていました。

──撮影前に1週間ほど二人でセーリングに出たとのことでしたが、仲を深めるのに一緒に取り組んだこと他にありますか?

バンジャマン え〜、全部言っても良いのかな?(笑)

フェリックス 何を言う気だよ(笑)

バンジャマン オゾン監督は聡明で、僕ら二人が撮影初日よりも先に顔を合わせるようにしてくれたし、ロケ地のル・トレポールにも、僕らが同日に入るようにしてくれました。一緒にご飯を食べに行ったり、夜も過ごしたり、バイクに乗ったり、でもいちばん思い出に残っているのは、ヨットですね。その時はまだ教室に入って学んでいた頃でしたが、二人だけでヨットで海に出る経験をさせてくれて、まるでセーラーになった気分で、とても思い出に残っています。

フェリックス バンジャマンと先に会わせてもらえたのは、役作りにとってとても役立ちました。やっぱり、どういう人と共演するか早めにわかっていると、普段の生活の中でもアレックスとダヴィドの関係性を自分の頭の中で無意識のうちに意識して、それが自分の身体に入ってくるように思います。例えば、彼はもともとバイクに乗れるけど、僕は乗れないので、撮影前に教えてもらったり。本当にいろいろなことを一緒にしていく中で、絆や関係性を自分たちの中でも模索していった感じでした。それが上手くいったから、撮影の時にすごく深みのある本当の意味での繋がりを、演技として表現できたのだと思います。だから本当に、二人の関係というのは真実の繋がりになっていると思います。

──バンジャマンから見てダヴィドはどういう人間だと思いますか?

バンジャマン 今回の役作りの中でとても気に入っていたのは、この物語がアレックスの視点で描かれているところです。オゾン監督が仕込んでくれたことなのですがね。だから、本当はダヴィドはもっと平凡でつまらない奴かもしれないのに、恋するアレックスの目から見たら、すごく理想化されているし、常軌を逸するくらいカッコ良く見えます。バイクに乗っている時も、ヨットの上でも、タバコを吸っている時も、すべてアレックスの目を通すので、カルト的にカッコ良い人物になったのだと思います。

──フェリックスへ。ダヴィドを亡くした後、アレックスは哀しみのあまり生きた屍のようになりますが、その苦しみをどのように理解していましたか?

フェリックス 今回は順撮りではなく、彼の死後を最初に撮ったので、すでに経験したことを思いながら演技するのではなく、想像しなければなりませんでした。撮影の時も、一人で閉じこもって考えて、あまり他の人と話さず、わざと孤立した状態に自分を置くことによって、その生きた屍のような雰囲気をなんとか想像しようとしました。もちろんそれは難しかったけれど、孤独で一番大変なところを最初に済ませておいたおかげで、後の撮影がすごく楽になったし、すごく楽しくできました。楽しいシーンで撮影を終われたので、良かったと思います。彼が亡くなって打ちのめされて撮影が終わりだったら、もっと辛かっただろうから。

──墓で踊るシーンなどで流れるロッド・スチュワートの曲「Sailing」を提案したのはフェリックスだったと伺いました。なぜこの曲だったですか?古い曲ですが、もともと知っていたのですか?

フェリックス 撮影中にオゾン監督から、70年代、80年代の楽曲の中から一緒に探そうと誘われました。他にも自分でたくさん聞いてみて、なかなか見つからなかったけど、僕の女友達が「“Sailing”はどう?」と提案してくれて、良いなと思いました。でも踊るというより、メロウな感じの曲だったので、オゾン監督はきっとダメと言うだろうなと思いつつ送ってみたら、すごく気に入ってくれました。特に気に入ってくれたのが、歌詞の方でした。なので、このバラード調のメロディに踊りをつけるのが、僕にとっては挑戦となりました。

──その踊りに対してはどのようなアプローチをしたのですか?

フェリックス 実は撮影が始まって3、4週間が経っても踊りの話が一切出てこなくて、僕自身は心配になってきました。映画の一番の鍵になるシーンだと思っていたので、どうするのか監督に尋ねてみたら、監督のオフィスに来るように言われて。そこで踊ってみるように言われたので、アドリブでいろんな動きをしてみたら(※腕を上下に動かす様子)、「うん、コレオグラファーをつけよう」と言われて(笑)。アンジュラン・プレルジョカージュ(※フランスの振付師、バレエダンサー)と一緒に仕事をしたことのあるヴィルジニー・コッサンという女性が来てくれて、僕自身の動きやアレックスが表現したいことを取り入れつつも、振り付けとして成り立つような動きを正確に決めてもらいました。アドリブのように見える部分も取り入れて。

──バンジャマンへ。ダヴィドの死は、純粋な事故だと思っていましたか?それとも、自殺に近いものだったと?

バンジャマン 僕は役者だから、ダヴィドのキャラクターに関してどうこう言えるわけではないし、オゾン監督に尋ねてみたこともありましたが、はっきりとは答えてくれませんでした。彼はやっぱり羞恥心がある人だから。本当にあれが自殺だったのか事故だったのか、僕自身はそのシーンを演じていないので(笑)、決められるような立場には実はいないんです。ただ、彼はスピード狂なところがあったし、自殺という願望が100%あったわけでもないとは思います。

フランソワ・オゾン監督(中央)

──墓の上で踊ることは、アレックスとダヴィドそれぞれにとってどんな意味があるものだと解釈していましたか?

バンジャマン 僕なら役者としても、それは“ノーサンキュー”だよ(笑)。素晴らしいと思うのは、アレックスとダヴィドは若干20歳の若い二人だということ。もしカップルとして30年、40年と連れ添って、死ぬまで添い遂げようと言っている二人だったら、相手の死を穏やかに迎えられる気がするけど、アレックスとダヴィドはまだこれからの人生が目の前にあるのに、なぜ人生のことを語らずに死を語るのか。そこがやっぱり、フランソワ・オゾンの映画なのだと思います。

フェリックス この映画では、生命力が溢れる中で死が語られるのが、興味深いと思います。もちろん、二人の約束こそが二人の愛を象徴しているわけですが、墓でのアレックスの踊りは、悲しい葬送の踊りというよりは、活力のある愉しい瞬間になっているように感じたし、ダヴィドの死がアレックスに命を吹き込んでいるかのような、美しい場面だと思いました。喪服で泣き悲しむありきたりな葬儀シーンがないのも良いと思ったし、この映画にはたくさんの希望が込められていると感じました。

──アレックスとダヴィドはそれぞれ、「愛」に対してどのような見方をしていたと思いますか?

バンジャマン それはまさにこの作品で僕が興味を惹かれたところです。その人物の恋愛観は、2、3個のシーンでだいたい想像がつくと思うのですが、あの別れのシーンは、彼の恋愛観が本当にむき出しになる、感情的な場面だと思いました。ほとんど哲学的な問いかけのようで、所有欲のある愛が本当の愛なのか、それとも、もっと相手を自由にさせる、束縛しない愛が愛なのか、そういうことをあのシーンでは語っているし、ダヴィドはその自由な愛という恋愛観を持っています。僕らのおじいちゃんの時代だったら、一人の相手と添い遂げようという道徳感かもしれないけど、もはやそういう時代ではないと、あのシーンは語っていると思います。

フェリックス アレックスは映画の中で成長します。ダヴィドと一緒にいる前半は、初恋だし初体験だし、若くてナイーブでイノセントで、愛は一生続くものだ、彼とは死ぬまで一緒だ、彼のためだったら一緒に死んでもいいと思っているくらいです。だからこそ彼が亡くなった時にものすごい打撃を受けますが、考えようによっては、ダヴィドが死ぬことによって、アレックスは前に進めたわけです。もしダヴィドが生きていたら、あの二人は毒を吐き合い、傷つけ合うような関係をずっと続けていたかもしれません。ダヴィドの死があったからアレックスは自由になり、新たなページをめくることができました。そういう進化があるのは良いですね。

僕自身は、アレックスにもダヴィドにも共感します。二人ともが正しく、自分の恋愛観に誠実に生きていると思うし、彼らは人生のあのタイミングで、恋愛に対する同じ欲望を持っていなかったというだけ。ひとりは理想化したが故に壁にぶちあたり、ひとりは自由を求めた故に、相手を受け入れなかった。でもそのどちらが正しいとか、そういう見方をしていないところが、この作品の素晴らしいところだと思います。

==

『Summer of 85』(原題:Été 85)

監督・脚本/フランソワ・オゾン

出演/フェリックス・ルフェーヴル、バンジャマン・ヴォワザン、ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ、メルヴィル・プポー

PG-12

日本公開/2021年8月20日(金)新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町、Bunkamuraル・シネマ、グランドシネマサンシャイン池袋ほか全国順次公開

配給/フラッグ、クロックワークス

公式サイト

© 2020-MANDARIN PRODUCTION-FOZ-France 2 CINÉMA–PLAYTIME PRODUCTION-SCOPE PICTURES