【ネタバレありレビュー】『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』“挑戦”と“帰還”──グザヴィエ・ドランの内面的ロードムービー

- SYO

※本記事には映画『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』のネタバレが含まれます。

いま「時代の寵児」という言葉が最も似合う映画監督は、グザヴィエ・ドランをおいて他にはいないだろう。カナダ・ケベック出身で幼少期より子役として活動してきた彼は、若干20歳で『マイ・マザー』(12年)という傑作を放ち、監督・脚本家デビューを果たす。同作でカンヌ国際映画祭に注目され、『Mommy/マミー』(14年)では同映画祭の審査員賞、『たかが世界の終わり』(16年)ではグランプリとエキュメニカル審査員賞をW受賞した天才だ。

キット・ハリントン、グザヴィエ・ドラン監督

激情的なほどに熱っぽく、心の“色”をさらけ出す彼の作風。スローなカメラの動きは空気中に漂う塵の1つまで丁寧に掬い取り、俳優の微細な表情の変化を寄りのカットで見つめる構図は美しくも独特で、他者の思考を介入させない。ドランの映画は、究極的に“私的”なのだ。

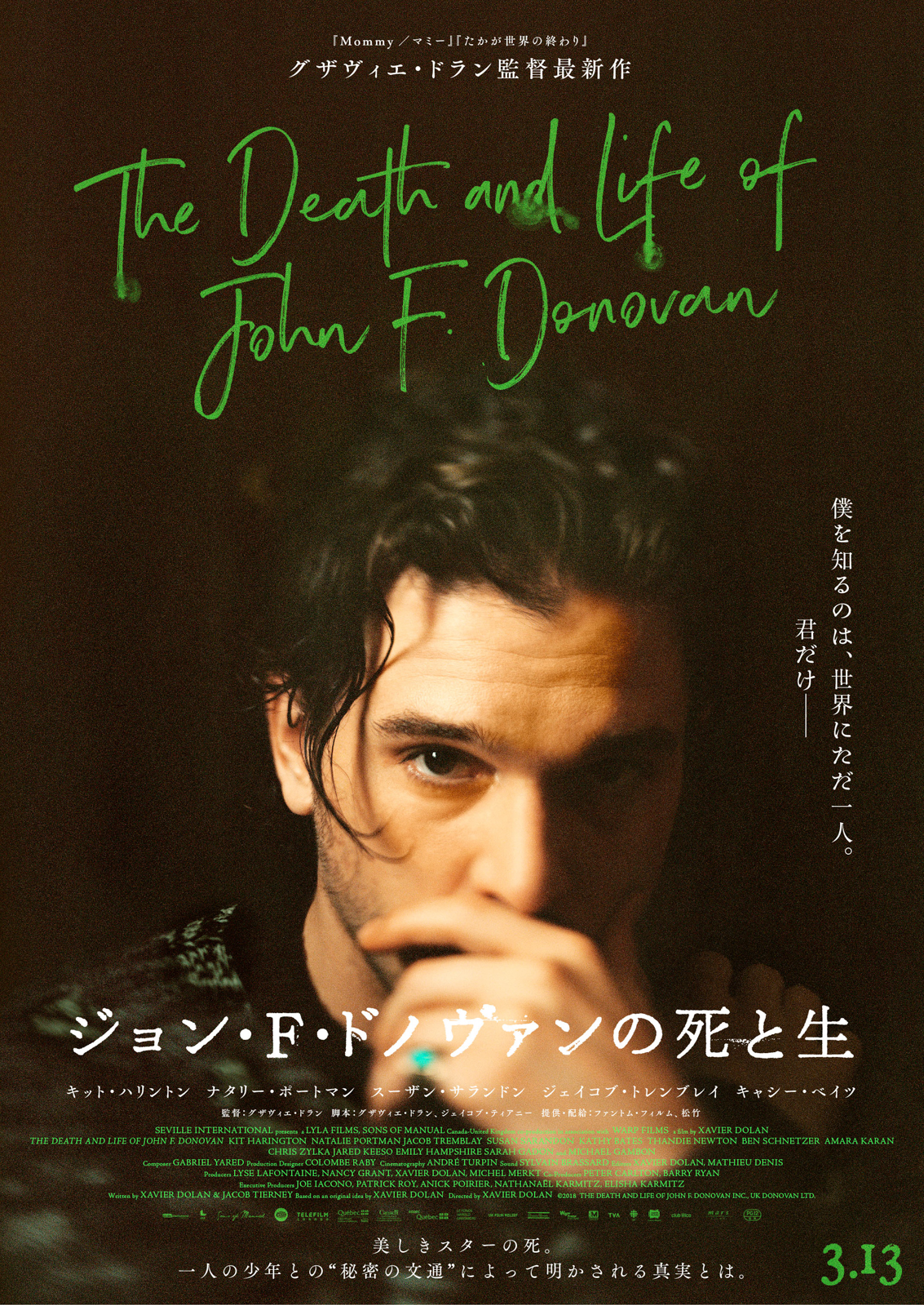

そんな彼が、初めての英語劇に挑戦した。夭逝したスターと孤独な少年の不思議な絆を描いた『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』(18年)だ。舞台をニューヨークとプラハ、ロンドンに据え、出演者にはキット・ハリントン、ナタリー・ポートマン、ジェイコブ・トレンブレイ、スーザン・サランドン、キャシー・ベイツ、マイケル・ガンボンといった実力派が集結。アカデミー賞受賞者が3人もいる座組からして、これまでのドラン作品とは大きく異なる。

ジョン・F・ドノヴァン(キット・ハリントン)

新進俳優ルパート(ベン・シュネッツァー)が、10年前に夭逝したスター、ジョン・F・ドノヴァン(ハリントン)との文通を収めた書籍を発行した。彼は子役時代(トレンブレイ)、ドノヴァンと100通以上もの手紙のやり取りを行っていたのだ。映画は、ルパートがジャーナリストのオードリー(タンディ・ニュートン)に過去を語る、という回想形式で進んでいく。ドラン自身が幼少期、レオナルド・ディカプリオにファンレターを送っていた実話が基になっているという。

10年足らずの期間で、8本の長編映画を製作するほど“早撮り”のドラン。監督業と並行して、『ある少年の告白』(18年)や『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』(19年)など俳優活動も行っているため、「いつもは2カ月ほどで編集してしまう」そうだが、本作には約5年の期間がかかっている。しかも、編集当初は4時間の大作となってしまい、泣く泣くジェシカ・チャステインの出番を削ったとか。この辺りのエピソードからも、苦心のほどがうかがえる。

ドラン監督、ジェシカ・チャステイン

而して本作は、これまでのドランと新しいドランが「出会った」フュージョン的な1作となった。スローを多用した劇的なショットや、母と息子の関係性など“ドラン節”を感じられる要素はあれど、摩天楼を俯瞰するスケール感あふれる空撮や、回想形式という構造など、ある種ハリウッドナイズドされた“観客への歩み寄り”も感じられる。

ドラン自身の“揺れ”が作品に投影

冒頭でドラン作品を「他者の思考を介入させない」と語りながら、先ほど「観客に歩み寄っている」と述べた。どっちだ?と思う方もいらっしゃるかもしれない。正解は「どちらも」だ。『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』は非常に“不安定”な構造になっており、排他的な演出と大衆的な気遣いが混在している。その定まらなさが、ドラン自身の揺らぎを示しているようにも見受けられ、作品独自の魅力にまで昇華されているといえよう。

ルパート(ジェイコブ・トレンブレイ)

この映画には、3人の悩める男性が存在する。ドノヴァン、幼少期のルパート、そしてドラン監督だ。ドランは出演こそしていないものの、作品自体が纏う空気、カット割り、カメラワークなど、多様に姿を変えて画面のあちこちに顔を出している。うがった見方かもしれないが、本作におけるドラン監督の筆致自体に、“迷い”に似たものが見受けられるのだ。それが実に興味深い。

独りよがりな芸術肌を貫くのか、それとも大衆に迎合する娯楽性を標榜するのか。作品自体が抱える“苦悩”は、ドランという作家の“心”を表しているだけでなく、ショービズの世界で摩耗していくドノヴァンの内面をも映しているようだ。どちらにも自分の居場所はなく、心の支えは少年ルパートとの手紙のやり取りだけ。それは、ルパート側にとっても同じ。学校ではいじめられ、母親サム(ポートマン)とも上手く接せない。3人の心の震えがそのまま作品と共振し、本作はクライマックスにたどり着くまでぐらぐらと振り子のように揺れ続ける。

これはストーリーが破綻しているとか一貫性がないとかではなく、クオリティが担保されていながらもドキュメント的なにおいが漂っているということ。本作では監督・脚本・編集・製作を務めており「映画の製作過程全てに携わりたい」と語るドランは、間違いなく完璧主義者であり、それ故に彼の作品は作家独自のにおいが強い。撮影時には「僕は間違ったやり方では作りたくない」とエキストラ120人を帰らせたとか。

そんな彼が作り慣れた環境から飛び出したときに、整った綺麗なものを生み出せるはずがない。心の色が作品にダイレクトに反映されるアーティストが多くの“初めて”に刺激を受けたとき、旧来の自分との葛藤が起こる──ダダイスム的なスクラップ&ビルトのプロセスが、そこにはある。

つまり『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』は、恐れずに言ってしまえば未完成なのだ。言うまでもなく完成品ではあるし、よく纏まっており素晴らしい出来栄えではあるのだが、パッケージングされた“落ち着き”がない。個性が色濃く反映された部分、そうではなさそうな部分、確信的な部分、敢えてチャレンジした部分、全てをひっくるめて2時間に収めている。「ワーク・イン・プログレス」という言葉があるが、作っていく過程そのものを見せていくような“途上”、もっといえば“成長”が色濃く感じられるということ。こうした成長過程にある“自分”全部を見せるのが、非常にドラン的ともいえる。

徐々に、作家性の本流に“帰ってくる”構造

本作には、レオナルド・ディカプリオとのエピソード、『マイ・プライベート・アイダホ』(91年)のオマージュシーンやヒース・レジャーを彷彿とさせる描写、既視感のあるハリウッド的な風景描写、メロドラマ的演出など、やや露骨な「ドラン的ではない」シーンがあふれている。ドラン作品に共通するLGBTQの描写もこれまでとはやや質感が異なり、同性愛者であることがスキャンダルの引き金になるという物語展開上の“装置”として機能している。これらの要素は、これまでのドラン作品を観てきたファンには少々驚きなのではないだろうか。

そのくせ、ドノヴァンが母親グレース(サランドン)と和解する最終盤になると、画面の強度も演出も、カラーリングやカメラの動きさえ凄まじく安定する。アウェイからホームに帰ってきたような、圧倒的な自信と強さ。腰を据えて、サランドンの表情を追い続けるクライマックスのショットは究極的にシンプルながら、作中屈指の名シーンだ。ドノヴァンがその後死を選ぶことも、グレースがそれをどこかで理解しているだろうことも、セリフがないのに痛いほどわかってしまう説得力。唯我独尊を地で行くキャラクターながら、息子たちを誰よりも愛している母親像は、『たかが世界の終わり』のナタリー・バイ的なポジションといえよう。

これは幼少期のルパートと母サムが罵り合うシーンにもいえ、『ルーム』(15年)のトレンブレイとポートマンが魂を削り合うような演技対決を繰り広げるさまは、演技以上に画面に迷いがない。こちらは、『Mommy/マミー』でアンヌ・ドルヴァルが演じた役柄に近いだろうか。やはりドランの描く“母子”は、観る者に与える衝撃も、感慨や余韻も傑出していることがよくわかる。ドラン自身も、この2組の母子に対して「母と息子はこれまで僕が描いてきたテーマの1つですが、その集大成だと思っています」と語っており、自信のほどがうかがえる。

ルパートの母・サム(ナタリー・ポートマン)

本作の裏テーマは、「息子の帰還」であり、ドノヴァンもルパートも、多くの苦しみを乗り越えて、最終的に母の元に戻ってくる。この構造もまた、英語劇という新たなフィールドに進出して様々な技法を試したドラン自身が、最も安心できるであろう母子のミニマムな関係性に帰ってくるという流れと完全に合致する。観終えた後、「おかえり」と言いたくなるような安堵感に包まれるのは、そのためだろう。

ちなみにドランは本作を撮った後に、地元に帰って仲間たちと『Matthias et Maxime』(19年)を製作したという。こちらではメインキャラクターで出演もしており、本作に比べてぐっとミニマムな作りになっているとか。そういった素直な点も、実に微笑ましいではないか。

ドランにとって、映画作りはきっと“呼吸”や、生きることと同義なのだろう。世界を熱狂させる芸術家の、外界への冒険と故郷への帰還。『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』は、その“旅路”を丸ごと収めた内面的なロードムービーなのだ。

==

『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』(原題:The Death and Life of John F. Donovan)

舞台はニューヨーク。大ヒットTVシリーズに出演し、一躍スターの座へと駆け上った、人気俳優のジョン・F・ドノヴァンが死んだ。自殺か事故か、あるいは事件か、謎に包まれた彼の死の真相をにぎる鍵は、世間で一大スキャンダルを巻き起こした、11歳の少年ルパートとの“秘密の文通”。100通以上に渡る手紙から明かされる、華やかなスターの光と影、スキャンダラスな世界の表と裏。若くして世を去った美しきスター ジョン・F・ドノヴァンの、切なくも衝撃的な死の真相とは──。

監督/グザヴィエ・ドラン

脚本/グザヴィエ・ドラン、ジェイコブ・ティアニー

出演/キット・ハリントン、ナタリー・ポートマン、スーザン・サランドン、ジェイコブ・トレンブレイ、キャシー・ベイツ

カナダ・イギリス映画/スコープサイズ/上映時間:123分/PG12

日本公開/2020年3月13日(金)より、新宿ピカデリーほか全国ロードショー

提供・配給/ファントム・フィルム、松竹

©THE DEATH AND LIFE OF JOHN F. DONOVAN INC., UK DONOVAN LTD.