『私のすべて』呉美保登壇!試写会トークレポート

- Fan's Voice Staff

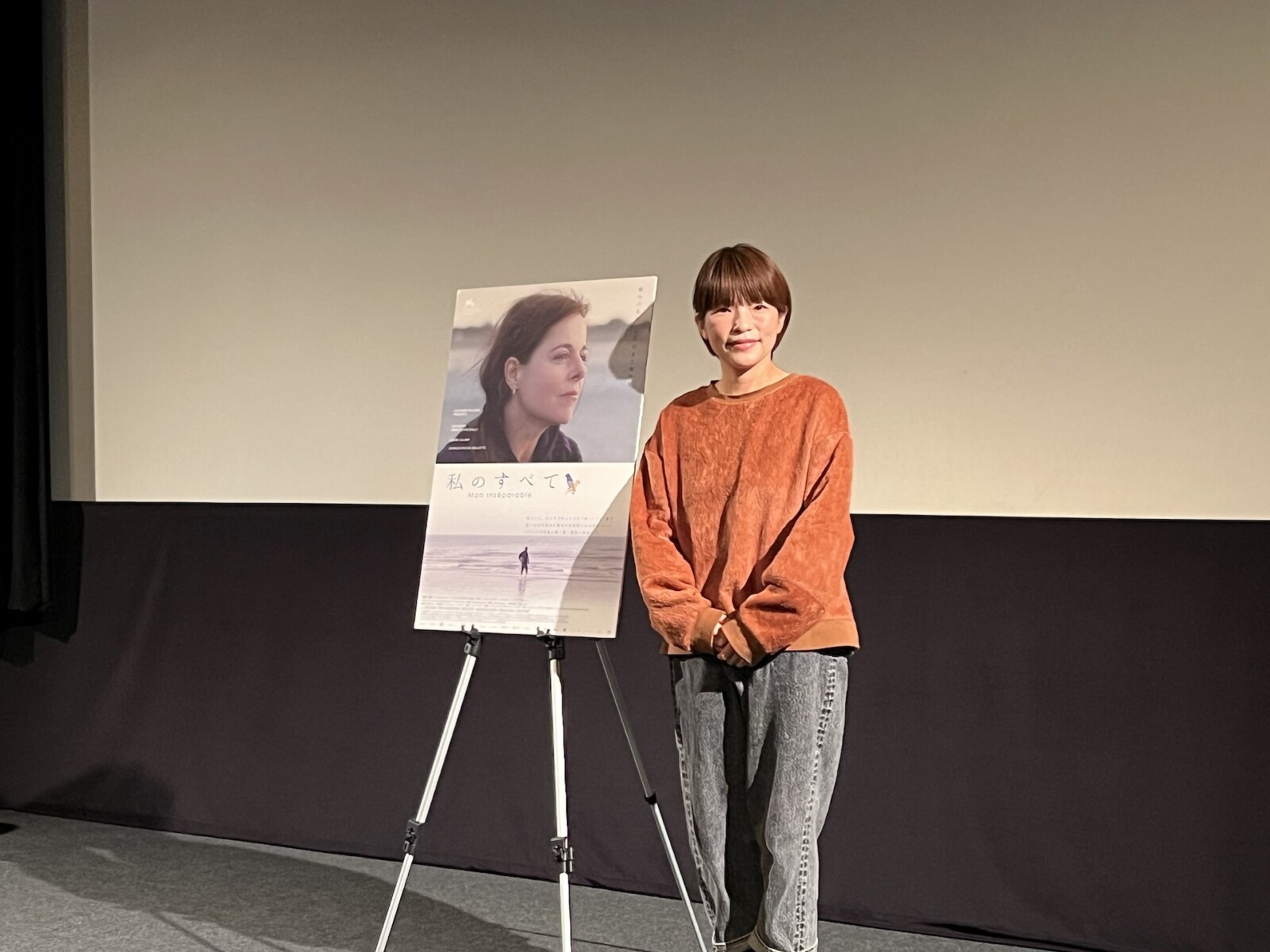

第81回ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門に選出された『私のすべて』のFanʼs Voice独占最速試写会が2月5日(木)に東京日仏学院で開催され、映画監督の呉美保が上映後に登壇しました。

パリ郊外に暮らすシングルマザーのモナは若くして授かった発達に遅れのある30歳過ぎの息子ジョエルをずっとひとりで育ててきた。ジョエルは障害者のための職業作業所で働いている。互いを支え合い、いたわりながら暮らしてきた二人。ところがある日、モナは、ジョエルと同じ施設で働くオセアンが彼の子を妊娠したと聞かされる。二人の関係を何も知らなかったモナは動揺し、母子の絆も揺らぎはじめる──。

監督を務めたのは、レティシア・ドッシュ監督『犬の裁判』(24年)で共同脚本を務めたフランスの新星アンヌ=ソフィー・バイイ。『落下の解剖学』(23年)などを手掛け、気鋭監督を次々と生み出してきたプロデューサーのダヴィド・ティオンが新たに見出した才能です。

突然、子離れを迫られ、動揺する母を演じたのは、TVシリーズ「エージェント物語」の”ノエミ”役でブレイクしたフランスの人気俳優ロール・カラミー。若いカップルには、障害を持つ俳優としてはじめてセザール賞有望若手男優賞の一次候補に選出されたシャルル・ペッシア・ガレットと、演技未経験ながら施設での即興ワークショップで見出されたジュリー・フロジェ。撮影現場には障害を持つ役者のケアを担当する新しいポストで、フランス映画界でただ一人のアクセシビリティコーディネーターを登用しました。

以下、トークイベントの内容です。進行は映画ジャーナリストの立田敦子。

呉美保(映画監督)

──映画『私のすべて』は、第81回ヴェネチア国際映画祭のオリゾンティ部門でプレミアされ、アンヌ=ソフィー・バイイ監督が、オーサーズ・アンダー40賞の監督賞を受賞した話題作です。発達に遅れのある30代の息子とシングルマザーの複雑な絆を描いています。呉美保監督は、『そこのみにて光輝く』(14年)や『きみはいい子』(15年)、『ぼくが生きてる、ふたつの世界』(24年)などで、社会の片隅で懸命に生きる人々の揺れ動く感情を繊細に描いてきました。本作は、呉美保監督の作品の世界観とも深く共鳴するように思います。まずは、本作のご感想から伺えますでしょうか?

一言で語る事ができないくらい胸がいっぱいになりました。私には10歳と5歳の息子がいますが、彼らをぎゅっと抱きしめたいという想いに駆られる作品でした。社会的なテーマ、孤独な状況で子どもを育てなければならないという母親、日本にも世界中にもたくさんいると思います。それは、シングルファザーもそうだと思います。そして子どもに障がいがある場合は特に大変だと思います。この映画では、親子のスキンシップがすごく多く、勿論、日本より欧米の人たちの方がスキンシップが多いとはいえ、(自分が)子どもを持ったことで、「ずっとずっとハグをしてたいな」とこれまで知らなかった気持ちを知ったので、羨ましいなと思いながら観ました。

──この作品は色々な切り口でお話しができると思いますが、まず「母性」の描き方について伺いたいと思います。主人公モナは、単なる献身的な母親ではなく、時には息子を置いて外出したりします。日本の保守的な男性とかからは、けしからんと言われたりする部分だと思いますが、この監督はむしろ、生身の女性のリアルな姿を素直に真摯に描いていると思います。そこにこの監督の懐の深さと、誠実さを感じました。この母親像をどのように思われますか?

映画の中で一番彼女が感情を爆発させたシーン、その時に(恋人のフランクに)言った彼女の言葉が本当に……私は、同じ立場ではないけど、ものすごく共感しかない。そもそもあのような境遇で彼に身を委ねるしかない行動も共感しかなかったです。「何やってるの?」とは正直思わなかった。彼女があの時に言った言葉がもう、涙、涙でした。自分の子どもに関しては、モナの子どもとは違いますが、それでも痛い程わかる。

ある時、5歳の息子を帯同して仕事に向かう途中、電車に乗っていたときに、息子がじっとしていなかったんです。私が乗り換えを調べていた一瞬に、息子の足がちょっと蹴るような感じで隣の若いお兄さんに触れてしまい、「ちゃんと見てた方がいいですよ」と注意されたことがあって。私は、ただただ「すみません。ごめんなさい」だったのですが、この一瞬のことで社会はそう見るんだな、と。その時の気持ちを思い出しました。

それから、私の映画『きみはいい子』で、富田靖子さん演じる自閉症の息子を育てるお母さんが「私はずっと謝ってきた。『ごめんなさい。ごめんなさい』とずっと謝ってきたんです」というセリフがあるのですが、それを思い出しました。

──私も自分ごととしてではないのですが、モナに対してはすごく共感も感じましたし、モナの言動はむしろ、勇気のある発言だと感じました。だいたいもっと卑屈になってしまうと思うんです。特に日本人だと言葉で表現していくのがそんなに得意ではない。なかなかあそこまで強くはっきりと自分の主張をすることはできない。むしろ、壊していくべきなのかなぁと、モナを見て思いました。言葉での表現に関してはどのように思われますか。

よくぞ、言語化してくれた!と、思いました。彼女は、その後もたくさん色々なところで感情を出していく。「私のこれまでの事わかってないのに」と感情を爆発させたりします。私もそういった経験があります。でも感情を出したときに、とくに女性の場合はヒステリックだと思われるのかもしれません。日本だとよりそういうふうに思われるのかなと思います。結局、感情を言語化して爆発させた後、自暴自棄になってしまう。なんて自分は醜い人間なんだと。私は昭和生まれなのでどこかで「女たるもの、品良く」というような気持ちに常にさいなまれているので、自問自答、自暴自棄になりながらいつも反省している感じです。でも、みんながその気持ちを受け取れるような、受け取りあえるような社会になればいいなと思います。

──本日ご来場の男性の方は違うかもしれませんが、(本作を鑑賞した)男性からはモナに対してすごく厳しい意見が多いらしいです。それを聞いてさらに思ったのですが、映画の中でも男性監督が映画で女性を描く時に聖母化して描きすぎているのではと思うんです。私たちが映画を観た時にも例えば、モナの言動を見てちょっと気が強い女性、ヒステリックだとか思われるような刷り込みがあるのではないでしょうか。なので、こういった作品が女性監督の手によって作られて多くの方に見られるというのは本当にいい事だと思います。

男と女で完全に二分化して見ていくのは危険だなと思いつつ、『そこのみにて光輝く』の中のラブシーンを撮影したときに自分の中でずっと意識していたのは、男女の交わりをこれまで自分が見てきた男性監督が撮るヌードシーンとはまた別の、本当に心と心が通じ合っている見せ方をどうやったら出来るんだろうということです。そういう部分では、ジェンダーにおけるバイアスみたいなものはまだまだあると思うので、みんなで共有しながら。私も男性には敵わないこと、できない事もあると思うので、そこは教えてもらいながらやっていきたいと思います。

──この作品でもう一つ重要な事は、母親と息子、ケアする側とケアされる側の関係だと思いますが、バイイ監督はケアという行為が「贈り物であると同時に呪いでもある」とインタビューで語っています。家族ゆえの「逃げ場のなさ」や「愛の重さ」、「共依存」というのはどう感じますか?

親になると子どもの事を自分ごととして全部考えてしまう。赤ん坊として生まれると、座れない、立てない、ただ泣くか寝るかの状況で、その延長線でいくと、その時の残像を追いかけながら、この子は自分がいないとと思って育てていくのですが、障がいを持つ子どもを持つ親なら尚のこと、ずっと永遠に続く手放せないものとして考えると思います。

この映画を観たときにふと思ったのが、私たちの時代は障がいを持つ子どもを持つ親が、自分たちが先に死んでしまった後にその子を孤独にしない為に、もっと言うとその子のケアをさせる為に、弟や妹、下の子を産むという選択をする。その考え方は、親としてはわかるんだけど、ある意味残酷で、今、問題になっているヤングケアラーの視点で言うと、家族である事がある意味呪縛になっていく。社会っていうもう少し広い視点で見ると、そういった人たちが孤独を感じないような環境が整っていけばいいと思いますが、まだまだ行き渡らないというのが現実なのかなと思いました。

アンヌ=ソフィー・バイイ監督

──実際に、ヤングケアラーの問題も日本でも深刻になっていますよね。モナも本当に抱えてるものが大きすぎるといいますか、自分のキャパを超えしているところもあるわけですよね。そういう意味では社会的なサポートがもっとあればいいのに、あるべきではないか、というのもこの映画の視点なのかなと思います。

映画の中でちょっとした言葉でモナがグッと気持ちが軽くなる瞬間がいくつかあって、一つはお母さんが入院している病院に行って「母と気があわなくて…」とモナが言うと、看護師さんが「母親と気が合う人なんています?」という場面。私は母と仲が悪いわけではないけど、相容れない部分もあって。それは皆、呪縛として親子は仲良くなければ…みたいに思ったりするのが世の常だから。そこで気持ちが軽くなったんじゃないかと思います。

それから、ベルギーで警察官がジョエルに対して一人の人間としてすごく丁寧な言葉を使い、巨人祭で起きたたわいもない話をする。彼の周りにそう言う人がいた事が救いだった気がします。何でもない事でもとても尊い救いだと思いました。

──母親目線で言うと、この物語は母親からどうやって自立していくか、痛みもあると思いますが、どんな巣立ちでも痛みはあると思います。子離れに関してはどう思いますか?

この映画を観て思ったのが、ジョエルとオセアンに関しては、近くに信じられる大人がいる、環境としてはとても恵まれているから心配ないなと思いました。一方で、この映画に描かれている(障がいのあるカップルが)子どもを持つという事、それも社会の問題として価値観がたくさんあると思います。一歩引いて考えた時に、バイイ監督も言っていましたが、人の権利、尊厳とか義務を決めるのはやっぱり自分自身でしかなく、この映画の彼らにはラストシーンで光を差しているけれど、そうじゃない人たちの事も想像しながら、すごく考えをめぐらされました。

──障がい者の恋愛や結婚に関してこの作品は、過度に悲劇的に描かずに本当に肯定的に、前向きに描いているところがこの監督の視点の素晴らしさだと思います。実際に演じたのは当事者で、ジョエル役を演じたシャルル・ペッシア・ガレットさんは、障がい者でありながら、俳優として活動されている方。オセアン役を演じたジュリー・フロジェも当事者で、演技は初めてだそうです。今は映画やドラマ作品を作るにあたっては、当事者をキャスティングする重要視されていますが、このキャスティングに関してはどのように思われますか?

『ぼくが生きてる、ふたつの世界』ではろう者役をろう者の俳優さんたちに演じていただきました。日本映画ではそれまで徹底してろう者の役をろう者の俳優さんに演じてもらう作品はなかったと思うので、新たなチャレンジではありました。チャレンジではありながら、それが当たり前になってほしいと思っていました。色々ディスカッションした中でろう者の俳優さんたちが常に言っていたのは、「障がいではなく個性なんだ」ということ。カテゴライズしたり、一言でくくることではない。

ジョエルとオセアンを演じた二人の症状がまた別のものでひとくくりにならないということで、個性として捉えていけるような、(映画業界だけではなく)みんなが活躍できる社会になるといいなと思います。その為に自分たちが何をしていけるのか、私は映画界にいる身として、まずはそこから考えていきたいと思いました。

──演出家としても、当事者の方の持つ身体性は映画に力を与えていると思われますか?

はい。説得力は間違いなくあるし、演じているというフィルターを通さず、そのまますごくフラットに観れます。またお二人がすごく良い芝居をしていますよね。オセアン役のジュリーの演技で涙があふれました。(産婦人科の)ドクターのカウセリングの場面での会話がすごくシンプルで当たり前で、本当にその通り。「泣いたらどうするの?」「抱っこします」あの時の表情がとってもキラキラ輝いてて、愛に満ち溢れていて、本当にそれだけでいい。すごく説得力のあるお芝居だなと思いました。

──本作の現場には、障がいを持つ俳優をケアする新たな専門職の「アクセシビリティ・コーディネーター」 が起用されたと伺っています。日本でもインテマシー・コーディネーターが導入され増えている段階ですが、より良い撮影環境をつくるために、日本でも「アクセシビリティ・コーディネーター」がいたらいいなと思いますか?

思います。私たちが気づかない土壌を耕してくれる。感情表現の伝え方とか(感情を色で表し、困った時には何色のカードを出すとか)。ものすごく合理的で、スタッフ皆がわかるように橋渡ししてコミュニケーションの潤滑油になってくれる。そういったスタッフの人たちが入ってくれることに必要な予算が高いという方もいますが、その人たちがいる事で、より合理的に色々な事がスムーズになり、コストのことでもちゃんとメリットがあるという事をみんなが知らなければいけないと改めて思いました。

──この作品の結末は安易な理想化を避けつつも、希望を感じさせるものでした。呉監督にとって、困難な現実を生きる人々を描く際に、その先の「希望」をどのように映像に込めることを意識されていますか?

私は「祈り」のようなものを映画のラストで描きたいなと思っています。この作品も祈りのようなものを受け取りました。希望とかハッピーエンドとか、ただ前を向いてという事だけでなく。それだと「そうじゃない」と思う人もたくさんいると思います。映画って救いを求めて観る方、現実逃避だったり、共感したり、別の人生を歩めるとか、色々な見方があると思いますが、私は自分の映画に祈りがあることを求めるし、自分が観る映画の最後に祈りを感じられるといいなと思います。

『きみはいい子』の話になりますが、自閉症の男の子が最後に「幸せって何?」という言葉に対して、「幸せは晩御飯を食べて、お風呂に入って、お布団に入って、お母さんにおやすみって言ってもらう時の気持ちです」と言います。原作を読んだ時に、だからこの映画を撮りたいと思った。素晴らしい。本当に幸せってそこなんだと。そこを噛み締めて、子ども達との日常を過ごしながら、私の行き着くところはそこかなと思っています。

──最後に一言、お願いします。

巨人祭のシーンで人形を見上げるジョエルから、バーっとズームバックしていったときの群衆──私はすごくあのカットに希望を感じました。一人じゃないっていうことと、みんな違うということ。すごく前向きで良いカットで、スクリーンで観たいと改めて思いました。

==

『私のすべて』(英題:My Everything)

監督・脚本:アンヌ=ソフィー・バイイ

出演:ロール・カラミー、シャルル・ペッシア・ガレット

2024/フランス/95分/フランス語/カラー/ビスタ/5.1ch/原題:Mon inséparable/日本語字幕:岩辺いずみ

日本公開:2026年2月13日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国順次ロードショー

提供:スターキャット

配給:スターキャットアルバトロス・フィルム

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ

公式サイト

©2024 L.F.P.-LES FILMS PELLÉAS/FRANCE 3 CINEMA