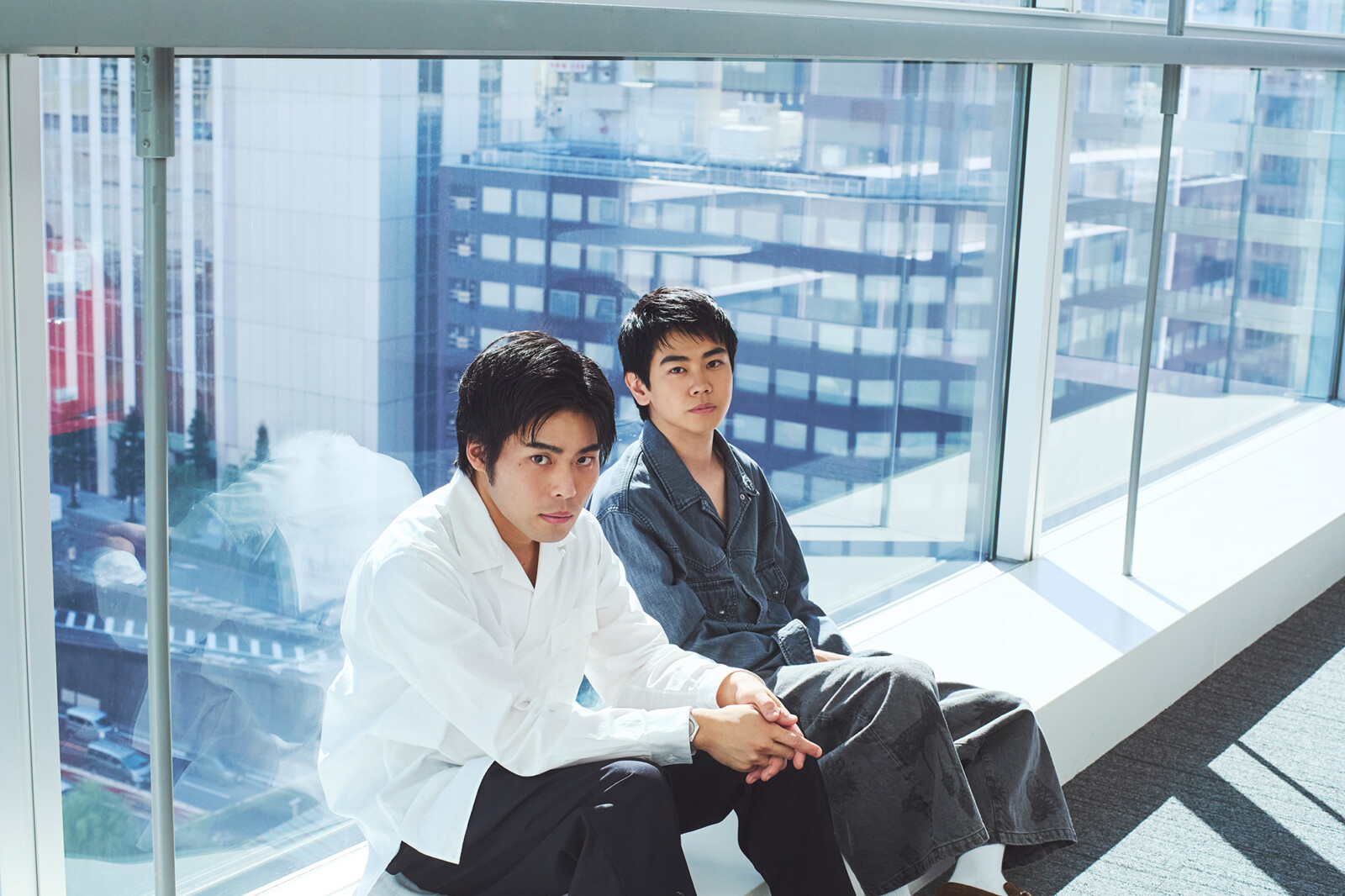

【単独インタビュー】『見はらし世代』主演・黒崎煌代&団塚唯我監督が“変わりゆく渋谷”を通して描く現代の若者像

- Atsuko Tatsuta

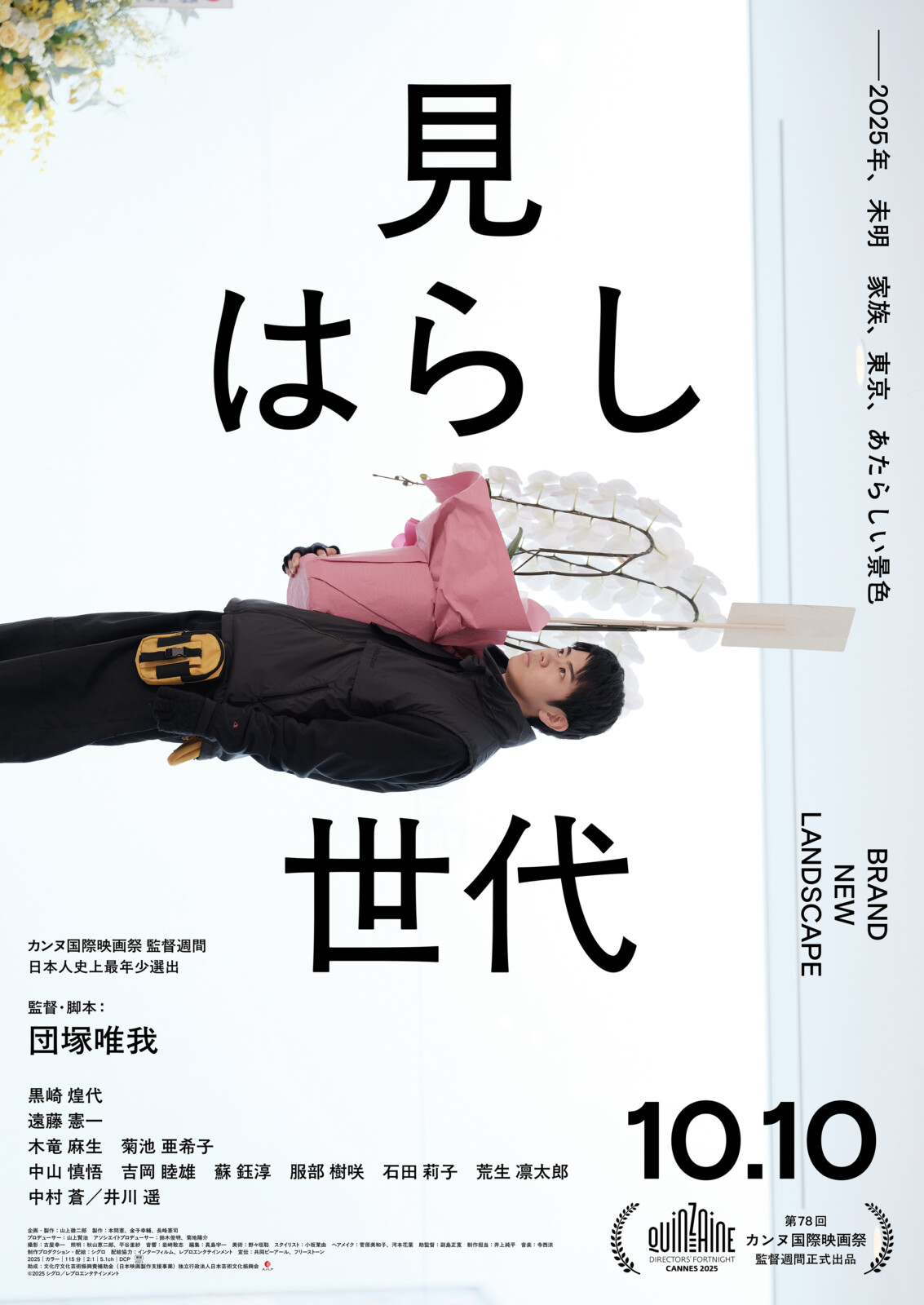

長編デビュー作ながらカンヌ監督週間に選出された団塚唯我監督の『見はらし世代』が10月10日(金)に全国公開されました。

再開発が進む東京・渋谷で胡蝶蘭の配送運転手として働く蓮(黒崎煌代)は、母の死をきっかけに疎遠になっていた父と数年ぶりに再会する。姉・恵美(木竜麻生)にそのことを話すが、恵美は我関せずといった様子で自分の結婚の準備を進めている。悶々と日々を過ごす蓮だが、もう一度家族の距離を測り直すためにある計画を実行する──。

若手映画作家育成事業ndjcにて制作した短編『遠くへいきたいわ』で注目された団塚唯我監督。オリジナル脚本による長編デビュー作である本作では、今年5月に開催されたカンヌ監督週間に日本人史上最年少の26歳の若さで選出される快挙を成し遂げました。

主人公・蓮役には、NHK連続テレビ小説「ブギウギ」で俳優デビューした新進俳優・黒崎煌代が抜擢されました。

待望の日本公開に際し、絶大な信頼関係で結ばれる二人に映画製作の裏側について話を訊きました。

──『見はらし世代』はカンヌでも盛況でしたね。監督週間でワールドプレミアされることは新人監督にとって名誉であり、大きなチャンスでもあります。まず、監督週間に選出されたという知らせを聞いたときの感想を伺えますか?

団塚 驚きました。編集中のものを送っていたのですが、選出されるなんてありえないと思っていたし、正直、応募していたことも忘れていて。今年の1月まで撮影していて、(監督週間の発表があった4月は)完成させるのに必死だった時でした。『ルノワール』(早川千絵監督)がコンペティション部門に入ったと発表された後だったのですが、プロデューサーから電話がかかってきて、「監督週間に入りました」と。ただ驚いたというのが最初の感想ですね。

黒崎 僕も電話か何かで連絡を受けたのですが、驚いたというか、実感がわかなかったですね。

──カンヌの監督週間に対してどのようなイメージをお持ちだったのですか?

団塚 海外映画祭に行ったことがなかったし、あまり映画祭にも詳しくなくて。実際に行ってから、ラディカルなセクションなのだとわかってきました(笑)。すごく面白い経験でしたし、スタッフの方々も観客もとても温かく迎えてくれて、“応援してくれている”という印象を受けました。

──現地では取材も受けたのですか?

団塚 はい。作品についての質問だけでなく、東京の街や都市についての質問が多かったですね。

──東京という都市は、多くの海外の映画人も興味を持っている主題ですね。最近ではドイツのヴィム・ヴェンダース監督の『PERFECT DAYS』(24年)もありました。団塚監督の『見はらし世代』は、東京の中でも渋谷という街の再開発を背景にしていますが、渋谷を舞台に選んだ理由は?

団塚 僕は東京出身で、大規模な再開発という割とステレオタイプな渋谷のイメージがニュースやネットで流れてくるのを見ていて、その開発のスピード感に対して違和感を強く感じていました。この映画にも出てきますが、宮下公園の再開発に個人的な思いもあり、渋谷の再開発を主題に映画を作りたいと思いました。

──渋谷は子どもの頃から慣れ親しんだ場所だったのですね?

団塚 渋谷は、高校生の時とかに、友達と遊びに来る場所という感じですね。そういう意味では慣れ親しんだ場所と言えますね。

──黒崎さんは兵庫県ご出身と伺っていますが、黒崎さんにとって渋谷はどういう街ですか?

黒崎 僕は5年前に上京してきました。その時すでにMIYASHITA PARKが出来上がっていたので、その前の渋谷を実は知りません。渋谷という街の印象は、若者のエネルギーみたいなのがすごく集まっているイメージですね。正直に言うと、僕はそういう渋谷を好きではなかったので、東京に来て最初の頃は、丸の内でバイトをしていました。

──丸の内ですか。若者がバイトをする場所というイメージはあまりない街ですね。整然とした街が好きなのですか?

黒崎 そういう意味では、数年前の僕は少し鼻につくような感じだったかもしれません、(笑)。丸の内はオフィスビルが多いですが、エネルギーを隠しているような雰囲気があって、それが良かった。渋谷のようなちょっとガツガツしている感じが苦手でした。でも、この映画をきっかけに渋谷を知るようになって、今は渋谷の街がとても好きですよ。

──渋谷のどういうところが好きになったのですか?

黒崎 変わっていくところ、ですかね。それはそれで面白いんだろうなと。(この映画の)TikTokのシーンにも出てきますが、特に若者が集まって来る場所だし、若者カルチャーの最先端であることは間違いない。そういう意味で面白いですよね。

──いま現在の渋谷は、団塚さん的にはどんなイメージですか?

団塚 すごくシンプルに言うと、スクランブル交差点があって、ハチ公があって。少し前だと、ハチ公前にいると夜にはナンパが始まる……それがいわゆる渋谷ですよね。それで実際、今回の映画を作るにあたって、渋谷や近辺のいろいろな場所を歩いてみると、ハチ公前でナンパする人が減っていた。あの人たちはどこ行ったんだろうと思っていたら、MIYASHITA PARKだった。MIYASHITA PARKは夜11時までやっていて、公園のベンチに女の子が二人で座っていて、男の子が次々に話しかけに行っている。今の渋谷のリアルですね。そういう意味でも、渋谷は少しずつ変わっている。新しい施設がひとつ建つだけで、環境がかなり変わったりもする。そういう空気感を感覚的に掴みたいと思って、黒崎と一緒に、撮影中も渋谷に行ったりしていました。

──黒崎さんも役作りのためにも渋谷の街を歩いたりしたのですね。

黒崎 まずMIYASHITA PARKに行きました。撮影中にちょっと疑問が生まれたので、撮休の日に、作中で蓮の父親と母親が二人で話すカフェでお茶しようと思って監督と出かけたら、撮影に使う予定だったそのカフェの前の歩道橋で、いつの間にか工事が始まっていまた。「これじゃあ撮影に使えないじゃん」となりました。

──あのMIYASHITA PARK前のカフェですね?

団塚 そうです。あそこの歩道橋で撮ろうとしていたのに、急遽変更しなければならなくなった。

黒崎 これこそ、“リアル見はらし世代”ですよね。

──黒崎さんはこの脚本のどこに惹かれたのですか?

黒崎 前提として、団塚監督の『遠くにいきたいわ』という作品を拝見しました。その短編も、脚本には書かれていないような面白さが多くを占めているように感じました。だから、今回の脚本を読んで、この脚本もめちゃくちゃ面白いけど、映画はこの4倍くらいは面白くなるんじゃないかと思いました。余白を残している脚本というか。だから、その余白を想像するのが楽しくて、ワクワクしながら撮影しました。

──蓮というキャラクターについてはどうでしょうか?演じる上で、彼はどのような青年だと解釈したのでしょうか?

黒崎 蓮は普通の青年ですが、そもそも団塚監督をある意味投影したような役だと思います。そして、監督が僕にその蓮の役をオファーしてくれるということは、監督が僕に何か近しいものを感じてくれたのかと思っていました。だから、役を作り込むというより、“僕のままでいいじゃん”みたいに捉えていました。作り込み過ぎないようにむしろ気をつけたというか。だから、あまり何もしなかった(笑)。

──実際に監督が黒崎さんをキャスティングした理由は?

団塚 もともと彼は友達で、話しやすいこともありました。近いものがあるなと思っていたのは確かですね。ただ、近い関係だからというだけではなく、やはり彼がやることで、さっきの話にあったように、脚本以上のものが映画に立ち上がって来るだろうと考えていました。

──蓮という役には監督自身をどのような形で投影したのでしょうか?そして、フィクションと、ご自身の実体験とのバランスをどのようにとったのでしょうか?“映画的真実”をどう考えましたか?

団塚 もともと家族映画を撮りたいという気持ちがありました。オリジナル脚本を書く時には、自分が抱いている家族像だったり、体験あるいは実感みたいなものを持ち寄らないと書けないと思ったのが正直なところです。ただ、やはり映画は映画であってフィクションなので、どう書いていくかという時に、“事実”とは一定の距離を保って書こうと思いました。

後半のシーンで、蓮の母親が登場します。あそこはやはり映画にしかできないマジックですね。そのマジックは、つまり映画の力だし、その“映画的な真実”というものにどうやったら近づけるかという試行錯誤の中で出てきた部分でした。

──遠藤憲一さんが演じる蓮の父親は、「環境」をデザインするランドスケープデザイナーという設定です。団塚さんのお父さんもランドスケープデザイナーということですが、このランドスケープデザインと映画とのいわゆるシナジーをどう考えていますか?

団塚 カメラで人を撮るとしたら、後ろにある少し古びたビルなども映るわけですよね。どうしたって街が映ってしまう。そういう意味では、撮る側は人だけでなく、背景である街にも責任を持たなければいけない。そもそも映画はそういうメディアであると僕は思っています。今回は、登場人物が街に対して素直に呼応したので、撮りやすかったと思います。蓮のキャラクターは胡蝶蘭を配達するドライバーなので、ある場所とある場所を移動していく。その途中で何が映るのか。彼がどこを歩いているのかによって、自然に「現代の街」が立ち上がってきます。

──蓮の職業が渋谷の街中を走り回るドライバーであるというのは、この映画の重要なポイントですね。でも、フードデリバリーの配達員やタクシー運転手ではなく、なぜ「胡蝶蘭のドライバー」だったんですか?

団塚 以前、僕がアルバイトで胡蝶蘭の運転手をしていたんです。

──では、あの花を切ったりしているのも実体験ですか?

団塚 いや、あれはフィクションで、僕はしませんでした(笑)。蓮を胡蝶蘭を配達するドライバーにしたのは、もちろん、移動するキャラクターにしたかったから。現代の若者の象徴としても、街を漂流しているような感覚もすごく大事だなと思っていました。

──実際に胡蝶蘭の配達のアルバイトをしたことで、新たに見えてきたことはありましたか?

団塚 まったく違う世界と接続する感じ、ですかね。大企業やベンチャー企業のオフィスに配達に行ったりしていたのですが、まったく自分とは無縁の何かと常にコネクトし続けるような感じが、普通の住宅に物を配達するのとは違って、面白かったです。労働という行為によって高所得者層と容易にアクセスできるという点が、東京を描く上では重要だったかもしれません。

──街の中を「走る」ということで言えば、今回の映画では、移動に関していろいろなバリエーションを見せていますね。家族を乗せた乗用車、胡蝶蘭を配達するバン、父親はバイク。蓮が姉と父親に会いにフードコートにも車で行きますが、それぞれ移動することで風景もカメラに映り込む。『ゴッドファーザー』で殺しのバリエーションを見せるように、この映画では移動手段によって、さまざまな街の風景を切り取っていますね。

団塚 そうですね。できるだけいろいろな乗り物を出そうとしました。胡蝶蘭のドライバーの彼はハイエース。キャリア形成に成功している父親はバイク。それから、電動キックボードのLUUP──あの乗り物は、都市を描く上で必ず出さないとなと思いました。街中に走っていますよね。スマホでピッとやるだけでレンタルできて、ある地点からある地点まで自由に移動できる。批判も多いし、もちろん課題の多い乗り物だと思います。ただ、コスト面において移動が民主化されたという点においては一種の発明だと思っていて。現代の若者の感覚からすると、そもそも車の免許を取得するために30万円ほどかかる時点で、それは開かれた民主的な乗り物とは言えないんだと思います。ということで、それぞれの乗り物は、役割や、現代を象徴するものを意識して選びました。

──黒崎さんも電動キックボードは使いますか?

黒崎 もともと乗ったことはなかったのですが、この映画をきっかけに利用してみました。

──映画の中では乗ってないですよね?

黒崎 乗ってないです。撮影が終わった後、こっそり乗ってみました。

──結構飛ばしている人も多いので、車を運転する側から見ると危ないような気もしますが。

黒崎 はい、なのでマナーを守って運転しました。

団塚 そもそも何故こんなにも車中心の社会になっているのだろうと考えたりもします。渋谷のスクランブル交差点に、車がこれほど多く走る必要はあるのだろうかと思ったり。さらに言えば、ガードレールがない国も多いけれど、日本には何故ガードレールがあるのだろう、とか。街ベースで考えると、当たり前だと思っていることが当たり前ではないことがある気がします。そんな中で、新しい乗り物が出てきたこと自体に価値があるのではないかと思います。

横断歩道や歩道橋は、車があるから作られている。別に車が悪いとは言わないですが、もっとウォーカブルな街を形成していく必要もあると思っています。例えば実際スペインのバルセロナなどは、対話を重ねた上で歩行者空間がしっかり確保された街が形成されていますし、ニューヨークにもその流れがあります。そういった意味で、例えば蓮が、車がわざわざ走り切るのを待ってから、横断歩道ではないところを横断するみたいなシーンがある。そもそも信号があるとはどういうことなのかと考えたりしながら、そういうシーンを撮っていました。撮りながら気づいたことも多いです。

実際、渋谷や新宿といった都心は、もっと人が歩けるような街に変わっていく気がします。個人的には、もうちょっとウォーカブルな街みたいなものがあっても良いのではないかと思ったりします。

──この映画の主題は家族ですが、多くの映画監督はキャリアのどこかで家族についての作品を撮ることが多い気がします。団塚さんも家族の物語を撮ったことによって、一歩前に進んだというか、例えば、セラピーのような作用はあったと思いますか?

団塚 それはあると思います。家族について考えることが増えたと思うし、キャストやスタッフも、家族についての思いを持ち寄りながら撮っているのだと、一緒に作っていて感じました。映画を作っていると、技術スタッフでもなかなか家に帰れないとか、いま映画業界で言われているような働き方の問題も出てきます。そういうことを話しながら映画を作るのは、特別な体験だったと思います。

──これまで影響を受けてきた監督や作品についてもお伺いできればと思います。

団塚 特に今回の映画で参考にしたのは、黒沢清さんの『トウキョウソナタ』(08年)とリューベン・オストルンド監督の『フレンチアルプスで起きたこと』(14年)。この2つは、感覚的に参考になる部分が多かったです。

黒崎 俳優としてと言うと、何だろうな。(レオナルド・)ディカプリオの影響は大きいと思います。どの作品からも影響を受けていると思いますけれど、少年時代に『ボーイズ・ライフ』(93年)を観て「なんだこの人!」と驚いて、『ギルバード・グレイプ』(93年)では障がいのあるキャラクターを演じられて、『タイタニック』(97年)ではイケメンも演じた。それから僕は、『ウルフ・オブ・ウォールストリート』(13年)のような映画に出たい。ディカプリオと言ったらイケメンだとみんな思ってしまうかもしれないですが、ディカプリオは芝居がめちゃくちゃ上手いですよね。そっちに憧れています。イケメンに憧れていると思われたら、「お前じゃ無理だ」と叩かれるかもしれないから、これはしっかり言っておかないと。ディカプリオの上手さに惹かれています。

──ディカプリオは外連味のある役が好きですね。黒崎さんと団塚監督は仲が良いとのことですが、映画談義もされるんですか?

団塚 映画の話はめっちゃするんですよ。

黒崎 最近盛り上がったのは『カップルズ』かな。

──エドワード・ヤン監督の『カップルズ』(96年)ですか?

黒崎 はい、たまたま映画館でやっていて。ヤバいですよね。何がとは言えないけれど、本当に勉強になりました。

Photography by Takahiro Idenoshita

==

『見はらし世代』

出演:黒崎煌代、遠藤憲一、木竜麻生、菊池亜希子、中山慎悟、吉岡睦雄、蘇鈺淳、服部樹咲、石田 莉子、荒生凛太郎、中村蒼、井川遥

監督・脚本:団塚唯我

企画・製作:⼭上徹⼆郎

製作:本間憲、金子幸輔、長峰憲司

プロデューサー:山上賢治

アソシエイトプロデューサー:鈴⽊俊明、菊地陽介

日本公開:2025年10月10日(金)Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下、新宿武蔵野館 、アップリンク吉祥寺 ほか 全国公開

制作プロダクション・配給:シグロ

配給協力:インターフィルム、レプロエンタテインメント

公式サイト

©︎2025 シグロ / レプロエンタテインメント