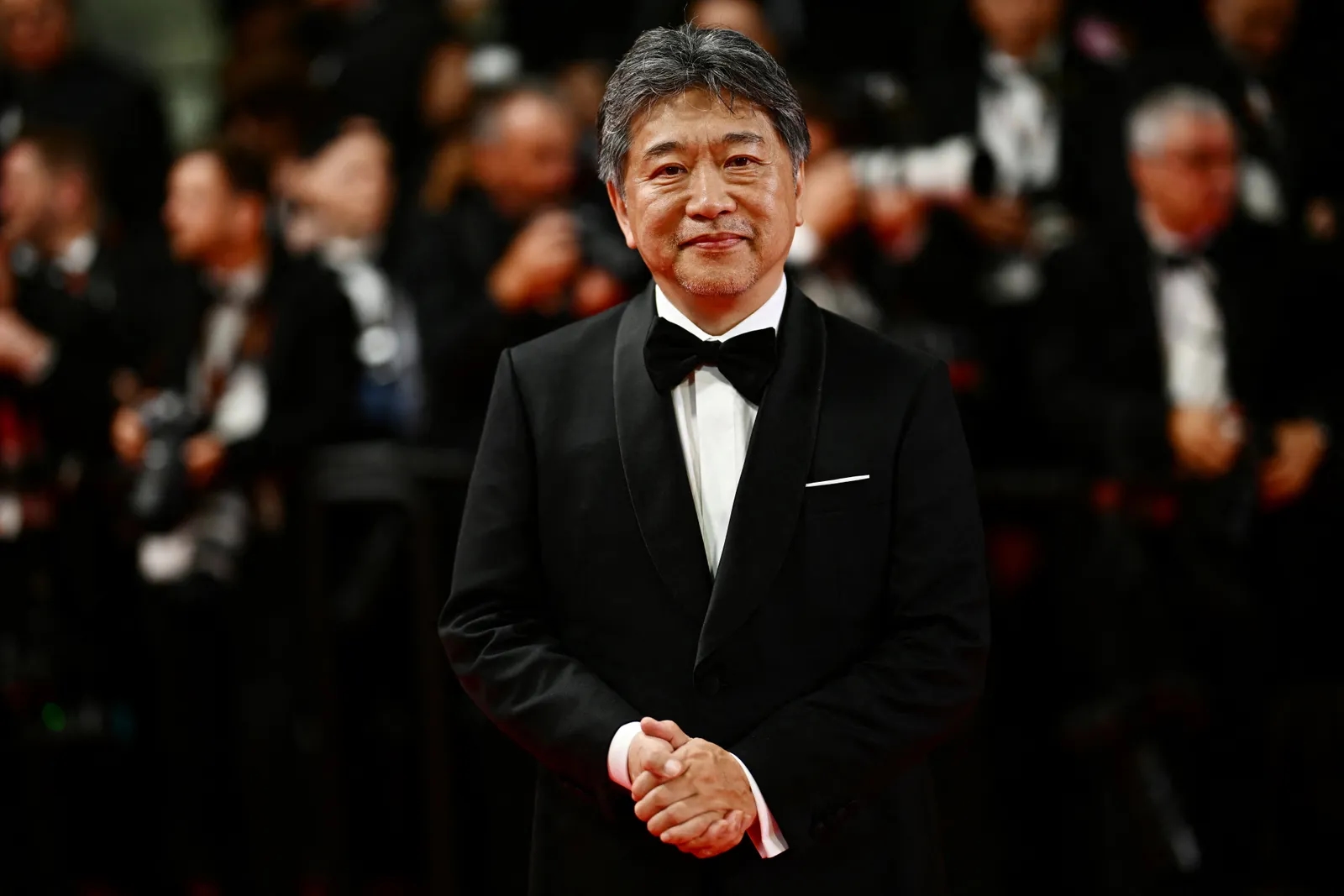

【独占インタビュー】是枝裕和監督がカンヌの審査員を経て、日本映画界の改革に思うこと

- Atsuko Tatsuta

2018年に『万引き家族』でカンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールを受賞するなど、名実ともに日本を代表する監督となった是枝裕和監督。近年では、カトリーヌ・ドヌーヴを主演に迎えた『真実』(19年)をフランスで、ソン・ガンホ、カン・ドンウォン、イ・ジウン(IU)、ペ・ドゥナといった国際スターが共演した『ベイビー・ブローカー』(22年)を韓国で製作するなど海外での映画製作にも積極的で、今年5月には第77回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門の審査員を務め、国際的なプレゼンスもますます高まりつつあります。

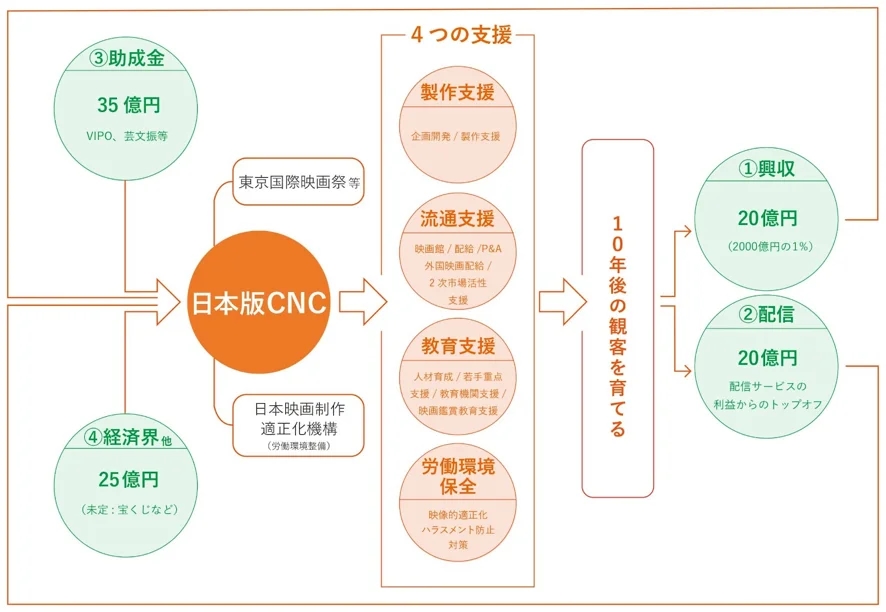

その是枝監督が日本国内で積極的に取り組んでいるのが、映画界の改革。諏訪敦彦監督や西川美和監督らと共にコロナ禍に活動を始めた「映画監督有志の会」を基盤に、2022年6月1日に非営利組織「日本版CNC設立を求める会」(通称「action4cinema」「a4c」)を発足しました。

CNCとはフランス国立映画映像センターの略で、劇場チケットや公共放送/ペイテレビ、ビデオオンデマンド、配信などのサービス収益から一部徴収された財源を、映像産業界で循環させることで、国からの予算配分に頼らず、広い分野で映画産業を支え、商業的な成功が見込めない作品なども手厚く支援してきた映画共助システムです。

また「a4c」は、隣国である韓国の映画共助システムにも着目しています。韓国では1997年に起こった韓国IMF危機(映画『国家が破産する日』(18年)の題材にもなっている)を経て、文化政策の一貫として文化体育観光部(日本における文化省)が所轄する特殊法人「韓国映画振興委員会」(通称「KOFIC」)を設立。この団体もフランスのCNCをモデルとしており、近年ではハラスメント問題にも積極的に取り組み、韓国映画業界のドラスティックな体質改善を主導してきました。

[日本版CNC]構想イメージ

「a4c」は、「人材教育支援」、「労働環境保全」、「製作支援」、「流通支援」の4つの柱を軸に映画業界内での共助システムの構築を模索しており、創設以来、経産省や文科省、および一般社団法人日本映画製作者連盟(映連)などに提言してきましたが、「興行収入を財源の一部にする」ことがネックとなり、「日本版CNC」の設立構想は大きな壁にぶち当たったように見えました。

しかしながら、今年の4月17日、政府の「新しい資本主義実現会議」(議長:岸田文雄内閣総理大臣)に召喚された是枝監督は、日本映画界の問題点とその解決策としての統括機関の必要性ついて提言。これを受ける形で、6月21日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」には、内閣府に映画文化・産業の施策を1本化して統括する協議会と、その下に半官半民の「映画戦略企画委員会」の設置が明記されました。

「a4c」発足から2年、日本版CNCの実現に向けて大きな一歩を踏み出したといえる現状について、カンヌから帰国したばかりの6月に、是枝裕和監督に伺いました。

国際映画祭の意義と効果

──カンヌ国際映画祭のコンペティション部門での審査員、お疲れさまでした。今日は、ご自身の監督としての活動に加え、日本映画界のシステム改革の為に発足された「a4c」を中心とした活動についてもお伺いしたいと思います。まず、映画祭での審査員という経験ですが、作り手が他の監督の作品を観て、映画人たちとディスカッションし、「審査する」というのは、滅多にない貴重な体験だと思いますが、今回の体験はどのようなものでしたか?

是枝監督 今年のカンヌでは、コンペ部門のすべての作品とオープニング作品、そしてアウト・オブ・コンペティション部門で上映された韓国映画や中国映画を観ました。コンペ作品全部を観て感じたのは、カンヌ映画祭が、というか、(アーティスティック・ディレクターの)ティエリー・フレモーが、「今世界の映画はこうなっているんだ」という映画の世界地図をオフィシャルセレクションの作品群で描こうとしているのがよくわかった。要するに、ちょっと語弊があるけれど、単純に出来の良い映画を22本並べているわけではないということ。世界中の作り手たち、それは若い人もいればベテランもいる中で、“こういう作家の映画も生まれてきているし、こんなジャンルの映画も生まれている”というのをバランスよく置こうとしている。

──毎回カンヌのセレクションにはある意味“裏テーマ”があるように感じますね。また、多様性という意味では、五大陸からなるべく監督を選出しようとする努力も見られるし、女性監督も半数とは言わないまでも、積極的に選出しようとしている姿勢は感じられます。それでも女性監督数はまだ少ないと毎回批判されていますが。

その辺は多分、動体視力ですね。女性の活躍にフォーカスした作品は、確かに多かった。それから、アメリカ映画をどう巻き込んでいくかということも今回は明確でした。一昔前だったら考えられなかったよね、おそらくこんなに女性監督の作品やアメリカ映画が(カンヌで)注目されることは。

──是枝監督はカンヌのコンペティション部門だけでも作品を7回上映されているわけですが、やはり昨今の多様化は肌で感じましたか?

アメリカに関しては、審査員長がグレタ・ガーウィグで、功労賞(名誉パルムドール賞)がメリル・ストリープとジョージ・ルーカス。“カンヌはアンチハリウッド”という古い価値観を持っている人たちからすれば、多分驚きですよね。

第77回カンヌ国際映画祭コンペティション部門審査員会見にて © Amandine Goetz / FDC

──2000年代近辺など、ハリウッド大作のプロモーションが多かった時期はありましたが、それがハリウッドの予算削減によって多額の費用のかかるカンヌなどでのプロモーションをやめたり、そういった娯楽大作がコミコンにシフトしていったという経緯もあり、ではどうやってハリウッド映画に出演するようなスターを巻き込んでいくのか、というところでカンヌは上手く工夫している気はします。去年はトム・クルーズが功労賞を受賞し、マスタークラスを行った。今年はメリル・ストリープやジョージ・ルーカスという映画業界における押しも押されぬレジェンドに功労賞を授与し、マスタークラスを開催。単に賑やかしのために呼ぶのではなく、意味のあるイベントにしている。良い意味でもカンヌは政治的な動きが大変上手いですね。

それはすごく感じましたね。学ぶことはたくさんあったと思います。

──実際に、審査員のメンバーとの議論はいかがでしたか?

僕は、比較的ここ(分福)でも俳優や監督たちと観た映画についてよく話したりします。でも(審査員団のミーティングは)とても民主的でフェアな会合でした。多分今回、“やるんじゃなかったな”と思った審査員は誰もいなかったと思います。グレタが偉かったのだと思いますけど。審査員たちのミーティングを最後にまとめて1回ではなく、2日に1回やろうって言って、お互いが感想を言い合う時間をしっかり確保してくれた。その積み重ねがすごく良かったのではないかと思います。

第77回カンヌ国際映画祭レッドカーペットにて © Loic VENANCE / AFP

──カンヌといえば、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった2022年のオープニングセレモニーでは、ゼレンスキー大統領がオンラインで登壇してスピーチをしたり、反体制派のイラン監督の作品を選出したり、古くは1968年には五月革命の流れでゴダールが映画祭を中止にさせたという事件もあります。伝統的に世界情勢に目配りがあり、政治的に敏感です。日本では、アーティスト活動に政治は持ち込むなという感覚の人も多い気がします。

今は、政治的な発言をするとすぐにSNSで炎上するから、というのはあると思います。「もうお前の映画は観たくない」「そんなこと言っている時間があったら映画作れ」みたいな。政治的な言動はひとりの大人としては真っ当な社会参加だと思いますけれど。「政治的」というのがネガティブな表現として捉えられるというのは、おそらく日本だけではないですかね。

──少なくともヨーロッパで映画人として生きている限り、政治的でいるのは必然といえますね。

今回のカンヌで僕が一番首を傾げたのは、「政治的な発言や振る舞いを禁止する」と宣言したこと。あれは間違いだと思う。政治的な振る舞いをしないということを言ってしまうこと自体が、最も政治的だから。今回で言えば、“パレスチナ支持”と言う言動を封じようと思っていたわけでしょ?反イスラエルというのを封じたかったっていうことではないですか?

──そうとも言えますが、私はこの「政治的発言禁止宣言」に少し理解を示しています。もともとヨーロッパの映画祭、特にカンヌは非常に政治的で、映画人の間でも分断が起きかねない。だから今回、政治的発言を公認したら、作品にフォーカスが当たらず、映画祭がそうした論争に“飲み込まれてしまう”のを懸念したのかなとも思いました。しかも、禁じようと禁じまいと、みんなやるわけですよ。それもわかっていてのヨーロッパ的なダブルスタンダードだと思いました。

だから(レッドカーペットでパレスチナカラーのドレスを着た)ケイト(・ブランシェット)は誰よりも格好良かったと思うし、インドのパヤル・カパーリヤー監督(『All We Imagine as Light』でグランプリを受賞)もスイカ柄のバッグを持って会場にいた。

──「ある視点」部門の審査員長だったカナダのグザヴィエ・ドランも、授賞式で政治的なステートメントを延々と述べていましたが、隣にいたティエリー・フレモーも制止する様子はまったくなかったですね。

それは素晴らしいです。僕もスイカのバッジを付けたかったけど、審査員という立場でやってしまうのはどうか、と控えました。政治的なジャッジを作品評価にどう反映させるのかという問題にもなる。それは避けたい。だからすごく悩みましたが、審査員としてのとるべき行動は、自分の作品を持って映画祭に参加した時と同じではないと思いました。難しかったですね。

──監督に限らず俳優やプロデューサーなどにとっても、国際映画祭への参加はとても有意義だと思います。是枝さんは、商業的な監督デビュー作となる『幻の光』(95年)が第52回ベネチア国際映画祭で金のオゼッラ賞(撮影に対して)を受賞し、以来、国際映画祭で多くの作品を上映してきました。中でも、2018年に『万引き家族』でカンヌという最もプレステージの高い映画祭で最高賞のパルムドールを受賞したことで、監督としても新しいフェーズに入ったような感じがします。実際、パルムドール受賞の影響は実感としてありますか?

海外から声がかかることが増えました。今回のカンヌでは、審査員の仕事以外はしてはいけないルールでしたし、他のことにあまり時間も割けなかったので、映画を観るだけでしたけど、去年、一昨年は、次の仕事に繋がるような形でのミーティングというのが結構ありましたね。それが一番大きな変化ですね。

──声がかかるというのは、海外のプロデューサーからですか?

プロデューサーと役者ですね。日本と同じ、というか日本よりも多分進んでいるんだろうけど、自分のプロダクションを持っている役者も結構いるので。来る仕事だけでは飽き足らなくて、自分で作りたいものを作るという。韓国もそうですが、プロデュースに名を連ねる役者さんたちが増えてきているから、そういう方たちからのオファーも来ます。

──『真実』のジュリエット・ビノシュや『ベイビー・ブローカー』のカン・ドンウォンなども、以前から面識がありいつか一緒に、という話が実った例だと思いますが、実現性も高いのですね?

やはり会えば撮りたくなるじゃないですか。この人で(企画を)考えてみようかなとか、いろいろ思いますよね。会って話してみないと、その人にあてた役は書けない。会った人をキャスティングすることも僕の場合は多いので。実は、今年は海外のプロジェクトで日本と海外を行ったり来たりする予定だったんです。企画がまだ着地しないので少し先になりそうですけど。国内で撮る企画もありますが、今は国内と同じぐらいの実現性で、海外プロジェクトも動かせるようにはなってきたかなという感じです。

『ベイビー・ブローカー』©2022 ZIP CINEMA & CJ ENM Co., Ltd., ALL RIGHTS RESERVED

──『真実』と『ベイビー・ブローカー』は、ロケ地を海外に選んだのではなく、ほぼ単身で現地に乗り込み、フランスや韓国のスタッフや俳優と現地のシステムで製作した作品ですね。実際にこれらのプロジェクトの中に、日本での映画作りではできない何かはあったのでしょうか?

フランスも韓国も、スタッフワークなどは日本とは明らかに違います。その経験を日本での映画製作にフィードバックするという意味では、すごく大きかったのではないかと思います。でも、現場でやっていること自体はそんなに変わらないですよ。監督としてやることはそんなに変わらない。それは、海外で作っている諏訪(敦彦)さんや黒沢(清)さんも同じだと思いますよ。そこで言葉を超えてビジョンを共有するという作業は可能なのだなという手応えも感じています。ただ、日本語に甘えていたな、というのはありますね。「という感じで……」みたいな阿吽の呼吸で今までごまかしていたな、ということがはっきりしました。言葉が通じることに対して甘えがあったと、とても感じましたね。

──撮影監督のホン・ギョンピョさんに取材した時──『ベイビー・ブローカー』はまだ出来上がっていなかったので具体的に是枝さんの話は出なかったのですが──日本の撮影との差を話していらっしゃいました。日本と韓国の制作現場における違いは、今の話にあった「曖昧さ」だとおっしゃっていたのが印象的でした。例えば、アメリカや韓国では予め絵コンテを描いて、監督が撮りたい画を撮影監督をはじめとするスタッフと共有しますね。そのやり方を是枝さんも取り入れたのですか?

いいえ。フランスでも韓国でも、演出に関しては自分のやり方でやりました。システムに関しては、日本とフランス、あるいは韓国のどっちが良くてどっちが良くないとは、あまり言いたくないですね。大体インタビューされると、日本の問題点を聞かれて、「フランスに比べて日本は……」みたいなところだけ切り取られがちですけどね。いずれにせよ、どこで撮影しても良いところと悪いところが常にあると思っています。

日本の場合、良くも悪くもアマチュアリズムがあるんです。そして、僕はそれを、ずっと求めてきたところがむしろあります。“縦割り”はネガティブな捉えられ方をすることが多くなってきているけど、プロフェッショナルとして自分の領域を明確にする、つまり他のプロフェッショナルがやることに口を出さないというのが、良い意味での“縦割り”だし、だから、作品全体には関心を持たないやり方ともいえます。フランスでも韓国でも、自分の職責はどこにあるのか明確です。でも、僕はテレビの出身で、テレビはそこが結構緩くて、ほとんど“横並び”なんですよ。撮影にもADは口を出すし、演出にもカメラマンは口を出すという、よく言えば民主的、悪く言えば本当にアマチュア的なやり方をする。で、テレビの現場の人間と映画の現場の人間が同じ作品に入ると、喧嘩になる。何度か経験したけど、テレビドラマをやりながら現場でそういう対立が生まれるというのはよくありました。でも、趣味的ともいえる日本の作り方に良さもある。例えば、フランスでは、監督と1対1で話ができるポジションの人間は限られている。それは彼らが権利として勝ち取ったポジションでもあるんです。

──DP(撮影監督)などですね?

そうです。僕はスタッフみんなで集まって話したいんだけど、彼らはそうはしたくない。監督と1対1で話したい。彼らにとってはそれが自分の権利だから、他の人たちも同席させたくない。でも、僕は「なるほどね、それは分かるけど、あまり好きじゃないな」と。

──現場では、どちらのやり方を採用したんですか?

譲るところは譲り、押し通すところは押し通しました。『真実』の撮影が始まる前、僕はスタッフで本読みをやりたいと言いました。「カトリーヌ・ドヌーヴの役は誰それさんお願いします。ビノシュの役はこの人で……」とスタッフに割り振って、みんなで本読みをする。これを日本では必ずやるのですが、そうすると「ああなるほど、監督が求めているのはこういうことなのね」という共通認識がスタッフの間で持つことが出来る。イベントとしても面白いし。「なんでこんなセリフが上手いんだろう」と思うスタッフがいたり。もちろん下手でもいい。そういうのも面白いからやったのだけど、フランスでやろうとしたら、「それは自分たちの仕事じゃない」「いや、参加したくない」「私のポジションで監督の脚本に意見を言いたくない」と。

──それで中止にしたのですか?

いや、「無理にやらなくていいよ」という話をして、やりたいと手を挙げてくれたスタッフだけでやってみたら、みんな面白かったとなりました。そりゃそうでしょう、と。

──フランスのスタッフにとっても、ある種の気付きになったわけですね。

そう、新鮮だったんじゃないかなと思います。労働環境の話はあちこちで喋っているので、ここではもう繰り返さないけど、そういう体験を自分で持ち帰ってきたから、日本の今の現状がどのくらい世界基準から外れているかっていうことが、よりリアルに語れる。これは大きかったと思います。

「官」「民」が一体となった共助機構の必要性

──「世界基準から外れている」と表現されましたが、4月に政府の「新しい資本主義実現会議」(議長・岸田文雄内閣総理大臣)に参加された時にも、日本の映画業界の労働環境が世界基準から外れていることを意見されていましたね。働き方改革やハラスメント防止といった昨今の労働環境問題に対応すべく、2022年の6月に第三者機関として、映連が一般社団法人 日本映画制作適正化機構(通称「映適」)を創設しましたが、まったく機能していないわけですよね。

海外の基準と比べると、今の「映適」が出している基準は、「これが適正化なの?」というレベルです。1日13時間労働で、月に2日の完全休養日、という条件だけ見ても明らかです。

──海外と比べると、かなりブラックな労働環境ですね。私もハリウッドや海外の映画の撮影現場に何度も取材に行っていますが、現場での労働基準のルールは厳格に守られている。組合の力が強いからというのもあると思いますが。食事は3時間おきに出すとか、撮影時間もオーバーした分は週末で調整するので1週間に2日は十分に休める、など。現場のスタッフは、自分たちが主張しなくても安心して働く環境がきちんと守られています。

3時間撮影したら必ず30分休憩入れる、みたいな。温かい食事が必ずデザート付きで出るというのは、最初の約束で決まっています。でも、日本だとそれでは現場が回らない。お金を出す側と制作現場がお互い何とか妥協出来る基準として出来たのが「映適」なのだと思います。“このくらいなら制作費をあまり上げずにできる”という落とし所ですよね。

──でも「映適」のガイドラインは、堂々と表立って言えるような“ホワイト”なものではありませんね。

もちろんです。ここからどこまで基準を厳格化していくかというのが、おそらく来年から始まるのだと思います。公取や労基の監査も入るでしょうし、いろんな厳格化は進んでいくでしょう。

──基準を厳格化していくことに対して、映画業界内部からの反発はあるのですか?例えば、制作費を管理する立場にあるプロデューサーたちの反応は?

どうなんでしょうね。圧がないわけではないですが、「これからもやりがい搾取しながら作り続けようと思っているのですか?」と言うしかないですね。それで作れなくなるというのなら、仕方がない。人を寝かさずに働かせて、監督の座にしがみつこうとしている人たちのことを、僕は考えない。冷たいと思われるかもしれませんけど。今の「映適」のルールで制作しようとすると、せいぜい予算は従来の1.1倍にしかならないと思います。今まで通り作り続けられるということを想定して落ち着いたルールですからね。本来、韓国が作ったようなきちんとしたルールであれば、これまでの1.5から1.7倍の予算がかかる。そうなると作られなくなる映画が出てくる。そこにどのような哲学でセーフティーネットをかけるのかがとても大きなテーマですね。

──やはり「映連」がそこを受け入れないから、その程度の改革になってしまったということですね。

これまで3億円で作っていた映画が4億5000万円かかるということを、お金を出す製作サイドが受け入れないと、きちんとしたルール作りにはなりません。なので、今のままだと作品の質が落ちるだけだと思います。“もうちょっと粘るともっと良くなる”“もうちょっとここにお金かければ良くなる”ことが、できなくなるだけ。しかも「13時間」は“みなし”だから、後片付けの時間なんてどうにでもしてしまえるし、罰則規定もない。組合がないから訴える先も明確化していない。非常に日本的な、曖昧なまま(「映適」が)スタートしてしまった。それを検証する責任は彼らにあるから、調査報告を出して改善点はどこなのかを明確にして欲しいとは思います。もちろん、良くなったところもあると思います。でも、きちんと適正化が進んでいるのかを、僕ら自身で監視していかないといけない。

僕個人に関して言えば、「映適」以上に厳しいルールで国内で映画を作ることで、具体例を提示していきたいと思っています。

──是枝さんだけではなく、若手や後進の現場でもそうした労働環境の適正化を徹底させる?

それを目指します。例えばK2 Picturesと組んでやるもの(映画製作ファンド「K2P Film Fund Ⅰ」)に関しては、まず、労働条件を発表してもらいました。最低限週1の完全休養日はまずは徹底してくれという話はしています。

──韓国のKOFICの方々は、日本の現状をどのように見ているのでしょうか?

「僕らも10年前まで同じだった」と言っていました。それこそ軍隊仕込みの鉄拳制裁も深夜労働もあった。そういう状況から10年で大きく変えた。なので、「日本はまだその段階なんですね」という感じです。

──それは「日本もできるよ」ということでもありますね?

ただし、韓国もそれですべてが上手くいっているわけではない。まず、年間に作られる映画本数が、韓国と日本ってまったく違いますからね。韓国は、限られた資本を限られた作品だけに投資しているという感覚です。なので、僕らからいうと、韓国映画界からは学ぶべきところと、学んではいけないところの両方があります。年間650とか700作品が作られている日本の状況は、それによって多様性が担保されている反面、いくらなんでも作りすぎて職業として成り立ってないという両面がありますから。

──外側からの視点でいうと、日本映画は簡単に作られすぎてしまっているのではないかとも思います。制作までの間にもっと切磋琢磨があってもいいし、2〜3作品分の製作費をひとつの作品に注ぎ込んで大作を作る、とか。台湾や韓国の監督たちと話をすると、脚本の段階を突破して制作にこぎつけるまでの競争がすごく激しいと聞きます。年間の製作本数が減ることも、ある意味、作品にとっても映画界にとっても良いような気もします。

けれど、そのやり方を徹底すると、制作の初期段階から集団作業になっていきますよね。僕は基本自分で脚本を書く。日本での監督・脚本・編集を一人でやっている監督たちもけっこういます。逆に言うと、韓国では(現在の日本のシステムで作っているような)そういう作家性の強い作品が人気なわけですよ。アメリカや韓国のシステムを取り入れて、作家性の強い作品が生まれにくくなっていくのは良くないなと思う面もあります。でも海外の映画祭では、「なぜ日本ではあのレベルの脚本に商業作品としてOKがでるのか?」と聞かれることもありますね。

──日本でもそれは指摘されていると思います。

要するに、プロの目が入っていないような、基準を満たさない脚本でも制作できてしまう土壌がある。ある種の映画はそこに複数の目が入ることで確実にクオリティは上がると思いますよ。でもそのやり方が絶対ではない。僕も(監督だけでなく)製作者という立場もあるので、日本での製作総数が例えば3分の1になったら、同業者から「君はいいよね、作れるから」とどうしたって言われる。改革しようと思うと、後ろから石が飛んでくるという感覚はあります。

──なるほど。

正直に言うと、作品数を絞るべきだとは「a4c」的には言いにくいですね。

──「a4c」の監督たちはある意味成功している方たちで、だからこそ業界に影響力があり、改革の推進力と成り得るわけですが、「勝ち組の論理」と捉えられかねないということですね。とある若手監督にインタビューした時に、「若い世代で日本の映画業界を変えていきたい」と言うので、「a4c」の監督たちと連帯しないのか尋ねたら、「彼らはエスタブリッシュされた人たちだから、自分たちとは違う」というようなことをおっしゃって、少し驚きました。

エスタブリッシュって何なんだ(笑)?でも、それはそれで良いと思いますよ。彼らは彼らなりのやり方を自分で見つけていけば。

──業界の改革は皆で一緒にやった方が良くないですか?

僕らも「a4c」を大きくしていくつもりはあまりないんです。監督に関しては、日本映画監督協会という組織があるので、「第2の日本映画監督協会」になって業界を分裂させるようなことはしないで欲しいと、当時の理事長だった崔洋一さんにも釘を刺されました。崔さんは2022年に亡くなられ、今の理事長は本木克英さんですが。

──本木さんは釜山国際映画祭で是枝さんたちと一緒にKOFICとの会合に出席されたりしていますね?

そうです。友好的に話し合いをさせていただいています。僕は崔さんとも懇意にしていたので、“僕らはこういうことやります”という説明をしました。監督協会への加入を誘われては断ってみたいなことを繰り返した挙句に、こうした活動(「a4c」)を始めますと連絡して、1時間くらい一緒に話しました。「そういうことは監督協会に入ってやってくれ」と言われたのですが、僕らは監督の立場を守るためだけに動くわけではないので、ちょっと趣旨が違うという話を丁寧にさせていただきました。敵対するつもりも、第2の映画監督協会を作るつもりもなく、良い形で連帯できれば嬉しいという話をしました。

「金は出すけど口は出さない」は必須

──そのような中、4月に岸田総理に直々に会って提言書を提出したことで、「a4c」の活動も軌道に乗ってきたというか、潮目が変わった気がします。日本版CNCの設立に向けて、次のステップに確実に進んでいるという実感はありますか?

官邸から「新しい資本主義 2024年改訂版」が発表になって、次の会議を経て、統括機関を作るっていう流れになっているんですよ。読まれました?

──はい、読みました。

散らばっている文化庁系と経産省系の支援を一つにまとめて、省庁を横断するクリエイター支援のための統括機関的なものを内閣府の下に作る、という提言に沿った形の改革案が文書として出たので、それは一つの成果かなと思っています。けれど、僕らが求めていたのは「共助システム」です。映画の興行収入から1%を出資して、共助の支援組織をつくることを目指している。なので、今出されている案に100%納得しているわけではありません。ただ、使い勝手が非常に良くなかった映画制作への支援が、今書かれている方向でたばねられるのであれば、それは大きな一歩ではないかと思います。

──文書化されたことによって、言質もとれましたね。

「新しい資本主義」という会議に出て、提言の中でも触れ、その後の会議の後の談話でも、“お金は出すけど口は出さない”と岸田さんは明確に言っておられた。「官民一体化」のプロジェクトをやろうとするときに一番ネックになるのは“お金も出すけど、口も出す”ことなので、内閣府の審議官と話した時にそのことは十分配慮すると言っていただけたので信頼しました。今回新しく発表になったものにも、明確にそこが書かれていますが、これは大きなポイントです。ネット上では「官が入ってきたら、内容に口出されるし、つまらないものしかできないじゃないか」という批判が結構あったけれど、そういう方は丁寧に読んでいただければと思います。最も大事な点なので。

必ず、「民」が主導して「官」にサポートを頼むという流れにしないといけない。「官」が主導することはどうしても避けたい。「映連」が動こうとしないため、今回の仕組み作りは今のところ「映連」に相談せずに進めているけれども、であるならば尚のこと、「アームズレングスの法則」を明確にしておかないと道を誤る。そこを強調したいのだけど、メディアはあまりそこに触れてくれない。岸田さんの談話であれほど明言されていることは、僕はとても重要なことだと思っているのですけどね。この先、「官」がもし口を出そうとした時に、「いやいや、閣議決定にこうあります(「官は環境整備を図るが、民のコンテンツ制作には口を出さない」)」と言えるのは、こちらの武器というか盾として使えると思っています。そのことは周知して欲しいですね。

──窓口の1本化は海外からの撮影誘致にも言えますね。マーティン・スコセッシ監督が遠藤周作の小説を原作に『沈黙』(16年)を撮りましたが、日本では撮影しにくいということで、結局台湾に行ってしまった。マシュー・マコノヒーと渡辺謙を主演に迎えたガス・ヴァン・サント監督の『追憶の森』(16年)は、富士山の麓にある樹海が主な舞台だったにも関わらず、日本での撮影は成田空港や樹海の入口など限定的で、アメリカのマサチューセッツ州でほとんどが撮影されました。プレミア上映されたカンヌ国際映画祭でガス・ヴァン・サント監督と会った時、「日本で撮影したかったが、撮影許可をもらおうにもたらい回し状態で、あれでは日本では撮影できない。どうにかするように、日本に帰ったら言ってくれ」と。コーエン兄弟が撮影監督のロジャー・ディーキンスと日本でロケハンまでしたのにも拘わらず、頓挫したこともあります。結局、ソフィア・コッポラの『ロスト・イン・トランスレーション』(03年)のようなゲリラ的な撮影を敢行したインディーズ映画でないと日本では撮りにくい。最近、WOWOWがかなり頑張って、ハリウッドとの共同製作のドラマ『TOKYO VICE』を日本で撮影し実績を作りましたが、海外からの撮影隊の受け入れ体制、整っているとはまだまだいえません。是枝さんは、ご自身が海外で撮っているわけですが、この日本の状況をどう見ていますか?

そう、日本は全然撮影の許可が出ない。「日本で撮るな」と言っているのと同じですからね。特に東京が一番酷い。そういうこともあり、この4月から「東京芸術文化評議会」の評議員になり、提言書も提出しました。4本の柱の中にはフィルムコミッションの1本化と明確に書きましたし、いかに東京が映画撮影に非協力的かという話を直接させていただいた。というか、最初の挨拶で「東京を映画の都にいたしましょう」と小池(百合子)さんが言うから、「映画の都にするには、こういうところが足りません」という話をしました。

──ご理解いただけた感じですか?

「僕の『怪物』も実は最初の脚本では舞台は東京だったのに、撮影許可が出ないので長野になりました」と言ったら“ガクッ”とされていたから、分かっていただけたんじゃないでしょうか。

『怪物』©2023「怪物」製作委員会

──海外からの撮影誘致も同様ですからね。

その話もしました。だから許可申請の窓口を1本化して情報を提供して欲しい、と。今だと警察に行って道路での撮影の許可取りしても、それだけでは済まない。都庁の人は、1日だけの撮影なのか、3日にわたる撮影なのかで、出す部署も違うと言う。お祭りとか伝統行事だったら道路封鎖の許可も出るけど、新規の案件は一律で許可を出してないと言われました。

──それを都知事はご存知ではなかった?

なかったんじゃないですかね。「だから日本で映画を撮りたい監督はたくさんいるのに日本では実現できてません。特に東京では」という話をしました。ただ、海外の撮影隊を引き込むための施策ができるかどうか、すぐには難しいところです。他国がやっているような税制優遇の措置をとるためには法改正をしないといけないし、まだ時間がかかる気がします。

──アメリカだと州ごとに積極的に映画やドラマのロケ撮影を誘致していたりしますね。

日本も地方から始めたほうが早いと思いますね。

──でも、米国ではLAのように交通量が多い大都市でも、道路を封鎖してカー・アクションシーンを撮ることもできます。

今、日本でそれができるのは名古屋ですね。名古屋には道路封鎖できる場所と、撮影可能な公共施設のリストがある。それで、ジョン・ウーも撮影で名古屋に行った。

──フィルムコミッションがしっかりしているところでは、山形の庄内も知られていますが、地方の方が撮影の誘致に関しては積極的ですね。

意識を持っている所は本当に協力的です。長野の諏訪もそうでしたが、福岡も活発になっています。これが全国で出来るように、国に働きかけています。

──是枝さんは「分福」でも新人監督を育てるなど、若手監督の育成にも積極的ですよね。今年のカンヌは、「ある視点」部門に奥山大史監督の『ぼくのお日さま』、監督週間に山中瑶子監督の『ナミビアの砂漠』が選出されました。二人とも20代。日本映画にとってはとても実りの大きい年だったと思います。

彼らをはじめ、今日本の若い作り手には確実に追い風が吹いているので、そんな彼らをどうサポートしていくのか。そういうことができる方向に、映画業界が上手くシフトできればいいなと思っています。

──奥山監督は「分福」の社員ではありませんが、「分福」で若手のために開催している企画会議に参加させてもらっていて、それがとても勉強になっていると話していました。そういうことを地道に続けていくことが、若手のサポートにつながりますよね。

そうですね。K2 Picturesで(代表取締役の)紀伊宗之さんの下にいる小出大樹は早稲田の映像制作実習の教え子だし、『万引き家族』や『怪物』のプロデューサーの伴瀬萌もそこの卒業生です。僕も、教え子に支えられながら映画を作っているような状態になってきているので、今度はその彼らがより成長して、若い監督たち組んで作品を作り、リーダーシップを見せて欲しいと思います。

──これは私見ですが、日本映画界はプロデューサーとしての本来の役割を担える“強い”プロデューサーが不足している気がします。なので、プロデュース能力も備えた監督でないと、大きくなっていかない。先ほど名前が出たK2 Picturesの「K2P Film Fund Ⅰ」のキックオフ会見がカンヌで開催されました。是枝さんも賛同者に名を連ねていますが、このファンドには期待されていますか?

業界の外から資金を調達するファンドで、国内マーケットだけではない、新しい配給の仕組みを試みようとしているし、チャレンジとしては全うだと僕は思っています。応援します。僕も1本撮ろうと思っています。

ただし、外部から資金調達をした時のシビアさというものがあると思います。仲間内でリスクを最小限にしながら小商いをしていく日本の製作委員会方式は、作り手にとってはほとんどメリットはないですけど、資金を提供する側にとってはそれなりの安定した作り方ですよね。だから、コロナがあろうが経済的な浮き沈みがあろうが、それほど影響を受けずにここまできている。そんな安定した作り方とは違う製作方法を導入するわけだから、リスクもあります。第1期が成功しなければ出資者も一気に引くだろうし。韓国で今、投資家がみんな一斉に離れているのと同じようになる可能性もあります。なので早い段階で成功例を出さなければならないというシビアさもあると思います。でも、僕はこうした新しい取り組みを応援したいです。

──カンヌでは俳優・プロデュサーとしても活躍しているタレントのMEGUMIさんが主催した「JAPAN NIGHT」というパーティーも開催されました。個人が企業をスポンサーにつけて開催したパーティーなわけですが、本来ならカンヌでの“ジャパン・ナイト”は、それこそ「官」が主導で開催すべきところですよね。「VIPO」や「ユニジャパン」などと手を携えて、みんなで日本の映像業界を世界にアピールすべきだと思います。今年は開催していませんでしたが、韓国や台湾、デンマークなどの映画強国は、監督同士の仲は悪くても、国際映画祭のような場では一丸となってアピールしています。今年のカンヌで日本の話題はたくさんあったので、一つになればもっと大きなエネルギーになってアピールできたのではないかと思うと、もったいないというか、残念な気もします。

なぜ手を携えられないのかと、僕も思いますけどね。そういった団体が連携できないことが、作り手たちにとっていかにデメリットであるかを、関係者には考えて欲しいです。そのためにも官民合同の協議会が今の計画通り立ち上げられて動き出せば、少なくともそういう“縦割り”の弊害みたいな問題は解決出来ると思いますよ。

Photography by Kisshomaru Shimamura