【単独インタビュー】『ハロルド・フライのまさかの旅立ち』原作・脚本レイチェル・ジョイスが英国縦断徒歩の旅で描く“信じる力”

- Atsuko Tatsuta

※本記事には『ハロルド・フライのまさかの旅立ち』のネタバレが含まれます。

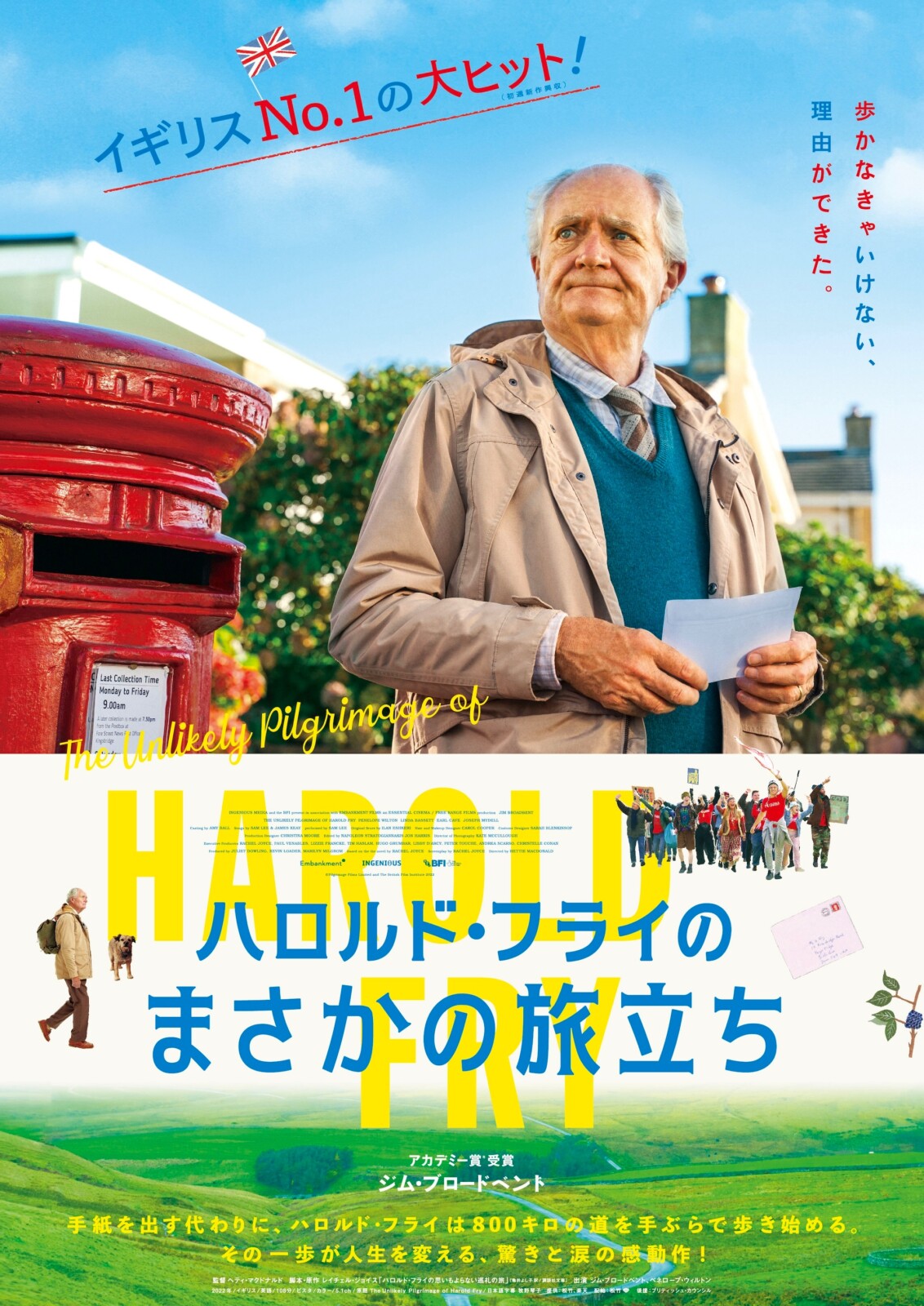

英国文学最高の賞であるマン・ブッカー賞にノミネートされた傑作小説の映画化『ハロルド・フライのまさかの旅立ち』が6月7日(金)に日本公開されました。

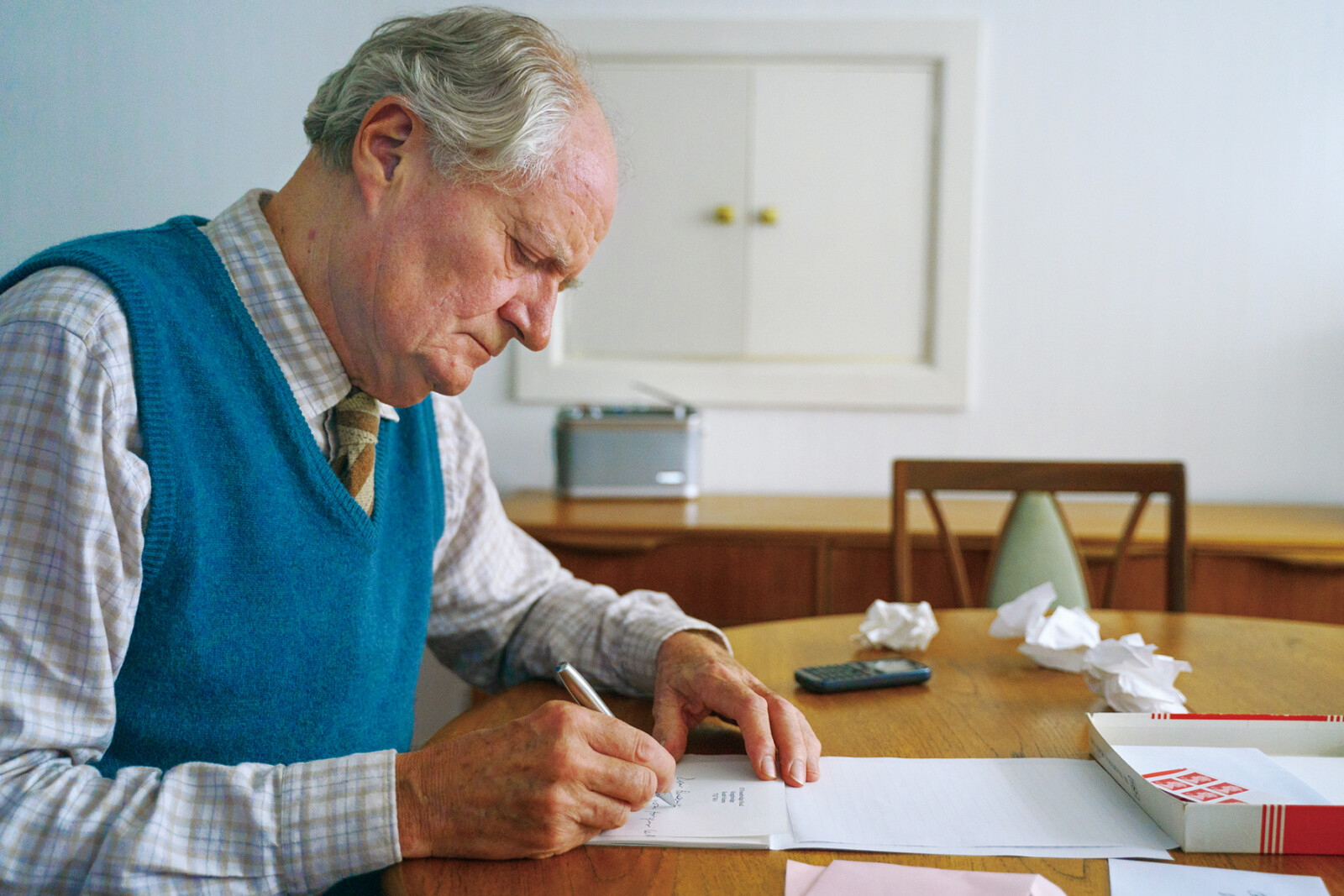

定年退職し、妻モーリーンと穏やかな暮らしを送っているハロルド・フライ(ジム・ブロードベント)のもとに、ある日、一通の手紙が届く。差出人はかつてビール工場で一緒に働いていた同僚クイーニー(リンダ・バセット)。余命いくばくもない彼女の状況を知ったハロルドは、返事を返そうと郵便局へ向かうが、心を変え、彼女が滞在しているホスピスへ向かって手ぶらのまま歩き始める。目的地まで800キロ。だが、彼にはどうしてもクイーニーに直接会って伝えたい“ある想い”があった。やがて彼の無謀な試みは話題となり、イギリス中に知られることとなるが──。

主人公のハロルド役には、『アイリス』でアカデミー賞とゴールデングローブ賞助演男優賞をW受賞したジム・ブロードベント、妻モーリーン役は『ダウントン・アビー』のイザベル・クローリー役で知られるペネロープ・ウィルトン、クイーニー役は『めぐりあう時間たち』のリンダ・バセットと、英国の実力派俳優が結集。

原作は、世界37カ国で刊行された「ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅」(亀井よし子 訳/講談社文庫)。日本では2014年本屋大賞翻訳小説部門第2位にランクインした傑作小説です。

日本公開に際し、原作者であり映画化にあたって脚本も手掛けたレイチェル・ジョイスがオンラインインタビューに応じてくれました。

レイチェル・ジョイス

──映画を楽しく拝観しました。映画化にあたってご自身の小説「ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅」を自ら脚色されたということですね。とても素晴らしい脚色だと思いました。このハロルド・フライを巡る物語はどのように生まれたのでしょうか?

この物語を書き始めた理由はいくつかあるのですが、その一つが、実際に病に侵された方のために歩いた人がいるという話を聞いたことでした。誰かのために歩くことができるとはなんて素敵なのだろうと感銘を受けました。もう一つのきっかけは、ちょうど歩くことについての物語を書き始めたころ、父が余命宣告を受けたことです。ガンと闘っていたのですが、もう手の施しようがないと医師から余命を告げられました。大切な誰かを失う悲しみと恐怖と向き合うために、自分の中にあるわだかまりのようなものを、なんらかの形で理解するための手がかりとして、この物語を書き始めました。

──“信じる力”というモチーフが、この物語を魅力的にしている要素のひとつだと思います。ハロルドは、小さな売店の販売員の女性から、信じることで救われた叔母の話を聞き、クイーニーのために歩き始めますが、ラストでその女性が嘘をついていたことが明らかになります。つまり、信じることですべてが救われるわけではないという少しアイロニカルな視点が見られるわけですが、なぜあのシーンを付け加えたのでしょうか?

すごく良い質問ですね。これまで聞かれたことがなかったのでとても嬉しいです。確かにこの物語は、信じることについての物語でもあります。どうやってそれを信じるのか、あるいは信じるために何が必要なのか。また、おっしゃったように、信じる気持ちを失うということもまた、信じるということの一つの側面でもあります。

この物語の中で、ハロルドの信じる気持ちは何度も試されているわけです。そして最終的にハロルドが、自分自身を顧みて、“自分は信じているんだ”ということを発見する。でも同時に、あのように歩き切ったことで、売店の女の子とかハロルド自身とかいう存在を超えて、ある種の信じる力がそこに存在するようになったのだと思います。だからこそ最後の方に、あのように光がみんなに当たっているシーンがあります。何かを信じる気持ちを持って良いんだと言ってくれているようなシーン。それはすごく稀有な瞬間でもありますが、大きな真実というものを垣間見せています。

──ハロルドがクイーニーにわざわざ会いに行く理由に関しては、なかなか明かされません。もしかすると二人は恋愛関係にあったかもしれないという疑惑を観客が抱くように導いているように見えます。それが、実はひとり息子デイヴィッド(アール・ケイヴ)の悲劇的な事件があり、そして彼女がハロルドを庇って仕事を辞める羽目に陥ってしまったことがラスト近くになってわかってきます。このミステリータッチの構成は、映画の力を増強していると思いますが、この構成に関してはどのような考えを持っていたのでしょうか?

原作でも同じ構成でした。それと、最初に映画化の話を持ってきてくれた方とお話しした時に、脚色にあたって一番難しいところは、主人公の男性が基本的にずっと歩いていることだという共通認識がありました。男性がずっと歩いている画面で、どこまで興味を持ち続けてもらえるか。そこがまさに勝負だよ、と。そこで改めて原作に戻って、そもそも何故クイーニーに感謝しているのか、そして息子はどんな風だったのか、というところを把握して、ミステリーとして再び描くことにしました。

ラジオドラマを手掛けてきた自分としては、みなさんに飽きずにストーリーについて来てもらうために何が必要なのかは十分に知っているつもりでしたし、やはりストーリーテラーの義務は、良いストーリーを語ることだと思っていますから。心理的なことで言えば、ハロルドは自分の過去を少しずつでしか受け入れていくことができないと思います。歩きながら、彼は徐々にいろんなことに気がついていく。言ってみれば、この物語はハロルドが息子を失って以来、20年あまり“眠り”についていたという話。彼は、その間クイーニーにも向き合っていなかった。その男がいろいろな意味で、すべての形で目覚めるという物語だと思っています。

──あなたにとって歩くというのはどのような行為ですか?

私は歩くことが大好きです。ハロルドのように英国縦断はしたことはありませんが、いろいろな形でウォーキングをしています。割と頭で色々考えてしまうタイプなのですが、歩き始めると、普段とはまた違ったものの見方や考え方ができるように思います。私にとっては瞑想に近い行為でもあります。また、自然が好きなのですが、歩いていると風景のちょっとした変化にも目が行きます。夫と一緒に、まるで聖地巡礼と呼べるようなウォーキングの旅に何度も出ています。時にまったく予測していない出会いもあり、話が弾むこともあります。

──“巡礼”という言葉が出ましたが、実際にこの作品は巡礼、そして手紙といった古典的なモチーフと、SNSを通じてハロルドがヒーロー化されていくというような今日的な要素が融合されています。その二つを掛け合わせたのは、何か理由があるのでしょうか?

まず、この物語自体が、現代における巡礼とはどんなものなのか、信仰心とは何かを問うところから始まりました。けれど、当然ながら小説を書いた時は、今ほどSNSが盛んではありませんでした。今ならスマホでのSNSの使い方はもっと違っていたのかもしれません。

コロナ禍に英国で、“キャプテン・トム”という90代の男性が歩くことでチャリティーでお金を集め話題となりました。もし今、ハロルドのような人が歩いていたら、きっと同じように話題になっただろうと考えました。彼らのような人を見ると、多くの人々は、彼らの行動に自分なりの意味を見つけて飛び込む。そうやって広がっていくものだと思うんです。でも正直なところ、大事なのは、実際に本当にそれを必要としているかどうかだと思います。ただ行動をマネするだけでは意味がないですよね。

ハロルドは大きな喪失を抱え、それがきっかけとなって歩いています。けれど、ニュースなどを見てハロルドのもとに集まってきたり、SNSで知って応援する人々は、自身がハロルドと同じような何かを必要としているわけではありません。それではどこにもたどり着けません。彼らはハロルドを応援することで、あたかもそれらしい偽りの感情を得ているだけ。嘘なのだけれども、何かを感じているような気持ちになってしまっている。SNSを巡る人々の行動について思うところがあり、あのようなシーンを盛り込んでみました。

──たいへん興味深いお話ですね。そして、ハロルドの喪失とは、愛する息子を自死で失うというたいへん大きなものです。メンタルヘルスの問題は、日本でも大きな問題になっていますが、あなたはどのように捉えられているのでしょうか?

私は、例えば落ち込んだりうつ気味になったり、あるいは精神的に何か苦しんでいる方が、そこからどこへ行けるのか、といったテーマで物を書くことがとても多い。実は夫が心理セラピストなので、こういった話題は普段から私たちの間でよく出ます。今回のストーリーに関して言えば、ハロルドとデイヴィッドの悲劇は、互いに自分の気持ちを言葉で上手く表現することができないことが大きな原因のひとつだったと思います。ハロルドの場合は、そもそも息子にどうやって話したら良いのかわからなかった。誰かを愛することや、自分の気持ちを表現することを学んでこなかった。性格的にもシャイなところもありますし。息子は息子で素晴らしい才能があるけれど、落ち込み始めてしまうとそこから脱出する方法が見つからない。それはとても危険で破滅的なことですね。

──自分の感情を上手く表現できないハロルドと息子のデイヴィッド。二人とも男性なのは偶然なのでしょうか?それともあなたは男性の生きづらさを意識してこれを書かれたのでしょうか?

そうですね。ある世代の男性には間違いなく生きづらさを抱えている方がいると思います。私の父の世代もそうだと思います。夫は仕事柄、同じ世代の他の男性より自分の気持ちを話すことは上手いと思うし、さらに私の息子は私の父や夫よりもさらに上手に自分の感情について話すことができます。けれど、確かにおっしゃるように、若い男性にそういうステレオタイプ的な男性としてのプレッシャーはかかっているのだと思います。

これは女性にもある意味言えます。弱さを見せること、あるいはいろんなことを簡単に受け入れてしまうこと。男性であれば意思を通せても、女性の場合は周囲からあれこれ言われるので、なかなか率直にものが言えなかったり。こういうことは今でも残念ながら現実に起こっていることです。

==

『ハロルド・フライのまさかの旅立ち』(原題:The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry)

定年退職し、妻のモーリーンと平凡な生活を送るハロルド・フライ。ある日北の果てから思いがけない手紙が届く。差出人はかつてビール工場で一緒に働いていた同僚クイーニーで、ホスピスに入院中の彼女の命はもうすぐ尽きるという。ハロルドは返事を出そうと家を出るが、途中で心を変える。彼にはクイーニーにどうしても会って伝えたい“ある想い”があった。ホスピスに電話をかけたハロルドは「私が歩く限りは、生き続けてくれ」と伝言し、手ぶらのまま歩き始める。歩き続けることに、余命わずかなクイーニーの命を救う願いをかけるハロルド。目的地までは800キロ。彼の無謀な試みはやがて大きな話題となり、イギリス中に応援される縦断の旅になるが──。

監督:へティ・マクドナルド

脚本・原作:レイチェル・ジョイス「ハロルド・フライの思いもよらない巡礼の旅」(亀井よし子訳/講談社文庫)

出演:ジム・ブロードベント、ペネロープ・ウィルトン

2022年/イギリス/英語/108分/ビスタ/カラー/5.1ch/日本語字幕:牧野琴子

日本公開:2024年6月7日(金)公開

提供:松竹、楽天

配給:松竹

後援:ブリティッシュ・カウンシル

公式サイト

© Pilgrimage Films Limited and The British Film Institute 2022