【単独インタビュー】『Winter boy』主演ポール・キルシェが体現する思春期の憂鬱

- Atsuko Tatsuta

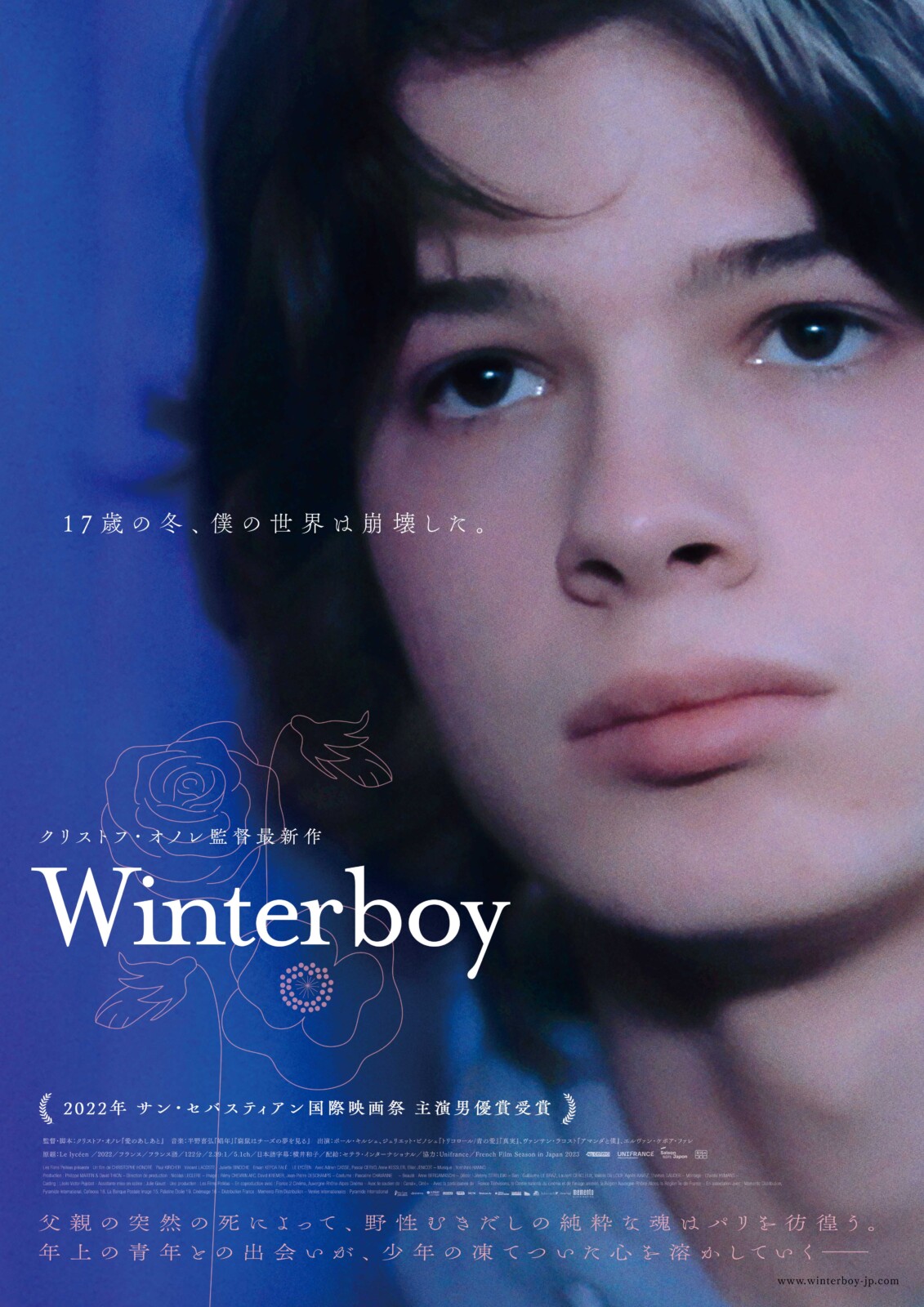

思春期の恋愛と、父の死による喪失と再生を描いたクリストフ・オノレ監督の半自伝的な映画『Winter boy』が12月8日(金)公開されます。

冬のある夜、寄宿舎生活を送っている17歳のリュカ(ポール・キルシェ)は、父(クリストフ・オノレ)の突然の訃報を受け、母イザベル(ジュリエット・ビノシュ)が住むアルプスの麓にある実家に戻る。葬儀の後、兄のカンタン(ヴァンサン・ラコスト)はリュカを元気づけるため、友人リリオ(エヴァン・ケポア・ファレ)と共同生活を送っているパリのアパルトマンへ連れて行く。アーティストのリリオに心惹かれるリュカだが、リリオには知られたくない秘密があり──。

ジョルジュ・バタイユの小説の映画化『ジョルジュ・バタイユ ママン』(04年)や、17世紀のフランス文学「クレーヴの奥方」を現代を舞台に映画化した『美しいひと』(08年)、キアラ・マストロヤンニにカンヌ国際映画祭「ある視点」部門の演技賞をもたらした『今宵、212号室で』(19年)などで知られるフランスの気鋭クリストフ・オノレ監督。ヌーヴェルヴァーグの後継者としてフランス映画界で確固たる地位を築いているオノレが、自伝的要素の強い青春譚の主役に抜擢したのが、新星ポール・キルシェ。

『ふたりのベロニカ』などで知られる俳優イレーヌ・ジャコブと舞台俳優ジェローム・キルシェという名優カップルの息子であるポール・キルシェは、本作の演技により2022年サン・セバスチャン国際映画祭の俳優賞を史上最年少で受賞し、2023年のセザール賞では有望若手男優賞にノミネートされました。

今フランスで最も注目される若手俳優のひとりであるポール・キルシェが日本公開に合わせて来日し、Fan’s Voiceのインタビューに応じてくれました。

──どのような経緯でリュカ役を演じることになったのでしょうか?クリストフ・オノレ監督からはどのようなオファーがあったのですか?

オノレ監督は、この映画の主役リュカを演じる思春期の少年を探していました。実際のところ、その年齢だとすでに名前が通った俳優はあまりいませんよね。なので、彼は無名の少年たちにたくさん会っていて、その中の一人が私でした。なぜ選ばれたのかはわかりませんが、おそらく、オーディションの際に、“演技で魅せる”というよりも、カメラに身を委ねるというか、ありのままの自分を見せることが出来たからではないかと思っています。若さや未熟さをありのまま曝け出せるところが、この作品に合っていたのではないかと思っています。

──あなたのご両親は俳優ですが(母親はイレーヌ・ジャコブ、父親はジェローム・キルシェ)、そうしたバックグラウンドはオーディションに影響したと思いますか?

僕の場合、育った環境のせいで演技の面白さを知ったというのはあると思います。でも、実際に職業俳優になろうとしたのはずいぶん後のことで、子どもの頃から俳優を目指していたわけではありません。10代後半になってからオーディションを受け始めるようになり、そこでクリストフ・オノレに会いました。オノレ監督は、僕の両親が誰かということを後から知ったそうです。むしろ、二世俳優をキャスティングする気はもともとはなかったみたいですね。

──このプロジェクトのどこに魅力を感じたのですか?

基本的には脚本ですね。ひとりの少年の感情教育という面に興味が惹かれました。思春期の少年が世界へ飛び出し、自由でエネルギーに満ちている世界を楽しみ、自分の存在をより大きく見せようとします。そうすることで一瞬、解放された気になるけれど、結局のところ、父の死の哀しみからは逃げることはできないことを知る。精神的な危機を経験し、自分自身の弱さを知ります。それが象徴されているのが、アンドレア・ラズロ・デ・シモーネの「コンキリエ(貝)」という曲です。(劇中では僕が)ギターの弾き語りで歌っていますが、歌詞は、“自分たちは海辺の貝に過ぎない”という意味。彼はまさに、その貝のような自分を見出すわけです。

──本作はクリストフ・オノレ監督の自伝的要素の強い作品だと言われています。とりわけ、オノレ監督が若い頃に父親を亡くした経験が反映されているわけですが、「喪失」というテーマについて、監督とはどのような会話をされたのですか?

オノレ監督は、個人的な体験を私に直接話すことはありませんでした。ご存知のように、この映画ではオノレ監督自身が、リュカの父親役を演じています。冒頭のリュカと父親の車でのシーンは、撮影初日と翌日の2日間で撮りました。あのシーンの撮影から始まったのは、すごく良かったと思います。車で一緒に過ごすことでお互いを知ることができ、それが親子の関係性の設定に貢献したと思います。また、映画では父親役を演じることによって、オノレ監督が実生活で息子として体験したことを僕に明け渡してくれた、という意味のあるシーンだとも思います。

父親は、映画が始まって早々にいなくなってしまい、残りのほとんどは不在です。けれど、あのシーンがあったことによって、父親は常にリュカとともにいる主要キャラクターになり得ています。実際オノレ監督は、俳優としての出番はすぐになくなりましたが、監督として現場にずっと居続けたわけで、父から子への継承は、彼の存在によってなされていたのだと思います。

──オノレ監督は、なぜご自分で父親を演じたのだと思われますか?

自分の父親を投影している役を他人に演じてもらうことに、ためらいがあったのかもしれません。ワンシーンだけだったので、他の俳優に頼む必要もないという考えもあったのではないかと思います。とはいえ現場では、演じることはまったく好きではないと言っていましたよ。

──あなたはリュカという役柄を生きることによって、父親を喪うという辛い経験を疑似体験しました。どのように自分の中で消化したのですか?

まずリュカは、喪失によって湧いてきた自分の感情を理解できていないと思います。だから、あのように過去の断片を回想し、なんとか理解しようとしているのだと思いました。

演じるにあたって、シナリオを基に準備していましたが、その中で、リュカと同じように彼の過去を反芻することによって、彼の身に起こっていることを理解し、物語を自分のものにしようと思いました。リュカは辛い状況を理解し、より良い自分になろうとしています。僕も思春期を体験しましたが、思春期というのはまだ人としては未熟でこうした物事を上手く理解できず、自分の体や心でさえ理解できず自問自答を繰り返す、閉塞的な時期にあるというのは、経験的に知っています。

──父親が亡くなった後、リュカは兄と一緒にパリに行って“冒険”するわけですが、彼のそうした行動を脚本からどう読み取りましたか?

この役を演じるにあたって、クリストフ・オノレ監督が私物の本をくれました。エドマンド・ホワイトの「美しい部屋は空っぽ」という小説です。90年代のニューヨークを舞台に、ホモセクシュアルの主人公が、自分のセクシュアリティを発見していくという物語で、主人公が14歳から30代までを一人称で語っていくスタイルで書かれています。この小説と脚本を並行して読むことによって、リュカという人物の内面や感情、それから同性愛者としての生き方といった多くのことを理解できました。この映画はとても親密で、思春期の少年のありのままを映し出す、私小説風な描写をしています。ストーリーの中にラブシーンが自然に入ってくるのも、それが理由だと思います。

──他にオノレ監督から参考になる本や映画などをいただきましたか?

その本ほどのインパクトはありませんでしたが、『マンチェスター・バイ・ザ・シー』(16年、ケネス・ロナーガン監督)は喪失の感覚を理解するために、『エターナル・サンシャイン』(04年、ミシェル・ゴンドリー監督)は思い出という切り口から勧められました。フランス映画だと、モーリス・ピアラの『愛の記念に』(83年)ですね。サンドリーヌ・ボネールが演じた主人公のティーンエイジャーは、人生でさまざまな問題を抱え、悲劇的でもあるけれど、自由に生きようとする。彼女の微笑みが救いになっている、とても美しい映画です。

──ジュリエット・ビノシュ演じる母親も、夫を亡くすという大きな喪失を抱えています。この作品は、リュカの成長譚であると同時に、家族の物語でもありますね。お互いを思いやる、美しい物語だと思いました。あなたはリュカと母親の関係をどのように解釈しましたか?

良い家族ですよね。イザベルは母親として息子のことをよく知っていて、問題も哀しみも、なんでも子どもたちとシェアできる母親です。おそらく、リュカとは父親よりもさまざまなものを共有している。車中で、父親はリュカとあまり会話をしませんが、母親とリュカには、ちゃんと会話があります。オノレ監督は、「思春期の少年にとって、ひとりでなにかを体験することが成長につながる」と言っていました。母親の元を離れて、パリへ出て、彼は成長する。それによって母親との距離が生じてしまい、母親は以前のように息子を理解できなくなるわけですね。でも、それが子どもが成長するということ。だから、もしこの物語に続きがあるとしたらきっと、イザベルが喪の期間をどう生きるかという物語になるのではないかと思います。

──リュカはパリでの冒険の後、精神を病んで入院しますね。現代において、若者のメンタルヘルスの問題は年々大きくなっているように思います。

リュカが沈黙を選んだ、つまり人と全く話をしなくなったことによって、周囲が心配し、彼は入院することになります。でも実際のところ、彼はそれほど病んでいるわけではないと思っています。思春期には、視点の変化が起こりますよね。子どもの頃には確かだと思っていたものが、まったく違うものに見えてくる。それまで信じていた親や、大統領といった存在も頼りなく思えてきて、途方に暮れるのが思春期だと思います。

──オノレ監督は、一人になって初めて成長できると言ったそうですが、あなたも一人で新たなる一歩を踏み出した経験はありますか?

もちろんあります。全然ドラマチックなことではないですけどね。一人で映画を観たり、街に出て人を観察したり。一人でよく旅もします。まったく縁もない土地へ行って、人と出会う。そういう小さなことでも、一人でやることで成長できるのではないかと思っています。

──母親役のジュリエット・ビノシュ、兄役のヴァンサン・ラコストら素晴らしい俳優たちとの共演はどんなものでしたか?

映画の撮影現場は親密な時間をシェアする場ですので、共演者たちともすぐに強い関係が築くことができます。ある意味、一緒の電車に乗るようなイメージですね。一日に何度も一緒に食事をとるし、ロケに行けば泊まる場所も一緒です。実際に彼らはとてもオープンで、いろいろなことを僕とシェアしてくれましたし、僕は、彼らの仕事ぶりを間近で観察できました。経験豊かな素晴らしい先輩俳優たちとの時間は、とても貴重な経験でした。

──この作品を通して、学んだことは?

ストーリーの描き方は、監督によってそれぞれ違いますよね。今回の映画では例えば、父親が亡くなり親戚たちが集まっている部屋に、突然リュカが帰ってくるのですが、あの状況というのは、僕は想像できません。クリストフ・オノレ監督の視点から描かれたリアリティだと思うのですが、自分とは違う視点から描かれたシチュエーションやビジョンを体験できたことは、とても興味深かったです。

──この作品で高く評価され、俳優としても大きな一歩を踏み出したと思いますが、あなたにとって俳優の仕事の醍醐味は?

違うエネルギーを持つさまざまな人に出会い、すぐにいろいろなことをシェアできるところが面白いです。なかなかできない体験ですからね。

また、自分とはまったく違う人間を演じるにあたって、そのキャラクターを理解しようとあれこれ考えなければならないところも面白いです。この人はこの状況でどういうことをするのだろうか、と。自分が出演していない映画を観ても、同じように考えます。街で通りを行く人々を観察することも好きなのですが、それも俳優の仕事に役立ちます。とにかく、人間を理解しようという視点で物事を見られるのが面白いです。時には突拍子もない行動をとる人も実際にいるわけで、そういう人についてあれこれ考えるのも楽しいです。

──こうして海外に来て、一人でインタビューを受けるのも慣れてきましたか?

それほど慣れていません(笑)。国によってそれぞれ違いますし。でも、こうして日本に来て映画のプロモーションをするのはまったく新しい経験で、楽しいですね。

──今回の日本滞在ではどんな経験をしましたか?

富士山を見に行きました。それから東京のいろいろなエリアを散歩したり、自転車で公園にも行ったりしました。神社にも行きましたよ。神社に置かれているものとか、それが意味するものはきちんと理解できなかったかもしれませんが、フランスとはかなり異なるライフスタイルが見られ、和食も食べられて新しいことだらけ。楽しかったです。

※本記事の一部は『Winter boy』公式パンフレットに転載されています。

==

『Winter boy』(英題:Winter Boy)

監督・脚本:クリストフ・オノレ

音楽:半野喜弘

出演:ポール・キルシェ、ジュリエット・ビノシュ、ヴァンサン・ラコスト、エルヴァン・ケポア・ファレ

2022年/フランス/仏語//2.39:1 /5.1ch/122分/日本語字幕:横井和子/原題:Le lycéen/R15+

2023年12月8日(金)よりシネスイッチ銀座、新宿武蔵野館ほか全国順次公開

配給:セテラ・インターナショナル

協力:Uni France/French Film Season in Japan 2023

公式サイト

© 2022 L.F.P・Les Films Pelléas・France 2 Cinéma・Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma