【単独インタビュー】『私がやりました』主演ナディア・テレスキウィッツが考えるフェミニズムとフランソワ・オゾン

- Atsuko Tatsuta

フランス映画界を代表する名匠フランソワ・オゾンのウィットに富んだクライムミステリー『私がやりました』が11月3日(金)に日本公開されました。

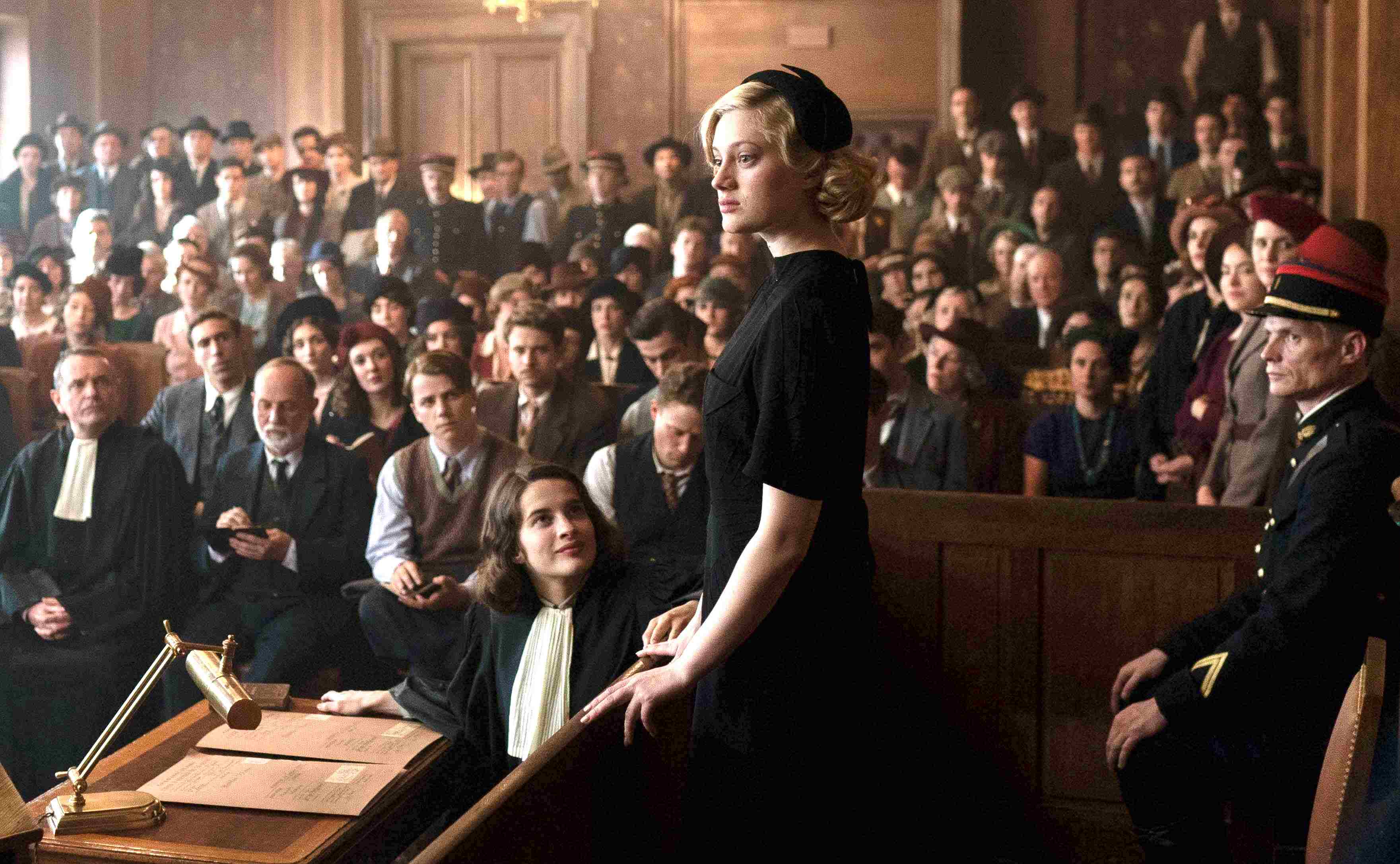

有名映画プロデューサーがパリの自宅で殺された。容疑者は、若手女優マドレーヌ(ナディア・テレスキウィッツ)。裁判で、ルームメイトである新人弁護士ポーリーヌ(レベッカ・マルデール)が考えた筋書き通りに正当防衛を主張し、無罪を勝ち取ったマドレーヌは、悲劇のヒロインとして一躍時の人となりスターダムを駆け上がった。だが、豪邸に引っ越し、優雅な暮らしを始めたふたりのもとへ、かつての大女優オデット(イザベル・ユペール)がやってきて、プロデューサー殺しの真犯人は自分であると主張し──。

『まぼろし』(00年)、『8人の女たち』(02年)、『スイミング・プール』(03年)、『しあわせの雨傘』(10年)など、女性心理を掘り下げ多様な女性像を描き出してきた“女性映画”の名手のオゾンが、20世紀初頭に活躍したフランスの戯曲家ジョルジュ・ベールとルイ・ヴェルヌイユの戯曲にインスパイアされたという最新作『私がやりました』では、1935年のパリを舞台に、苦境に立たされた若い女性たちの起死回生の法廷劇をユーモアを持って描き出します。

“元大女優”役を貫禄で演じきったイザベル・ユペールを始め、ファブリス・ルキーニ、アンドレ・デュソリエ、ダニー・ブーンといった大物ベテラン俳優に囲まれ輝きを放つのは、主人公マドレーヌ役に抜擢されたナディア・テレスキウィッツ。『悪なき殺人』(19年)では第32回東京国際映画祭女優賞を受賞、『Les Amandiers』(22年、日本未)では第48回セザール賞有望若手女優賞を受賞した注目の新進女優です。

フランスで動員数100万人超えの大ヒットとなった本作の日本公開に際し、テレスキウィッツがオンラインインタビューに応じてくれました。

──『私がやりました』はウィットに富んだコメディ調のクライムムービーであると同時に、女性映画でもあるという、フランソワ・オゾンらしい素晴らしい作品でしたね。主人公マドレーヌ役をチャーミングに演じられましたが、どのようにキャスティングされたのでしょうか。

おそらく今回の作品のセリフにはかなり文学的な言い回しが多いからかもしれません。私も、そしてポーリーヌを演じたレベッカも、本を読むのが大好きです。そのあたりが決め手になったのではないかと思います。

──オゾン監督は『8人の女たち』に代表されるように、ジョージ・キューカーや、ハリウッドのテクニカラー時代の女性映画へのオマージュも感じられるわけですが、そういう話は監督とされたのですか?参考にした作品はありますか?

オゾン監督は、ビリー・ワイルダー的なユーモアがとてもお好きです。今回はエルンスト・ルビッチの作品、特に『生活の設計』(33年)に影響を受けていると思います。フランス映画では、サシャ・ギトリ作品を観て欲しいと言われていました。マドレーヌは、『紅唇罪あり』(33年)のバーバラ・スタンウィックと、マリリン・モンローからインスパイアされたキャラクターです。また、レベッカ・マルデールが演じたポーリーヌは、キャサリン・ヘプバーンから影響を受けたキャラクターですよね。そのような視点で脚本を読み込むことで、なぜこの衣装なのかを理解したり、どのような佇まいや仕草をすればよいのかを自分なりに研究しました。

1930年代の映画がこれほど現代的だというのは、今回の準備段階における発見でした。『虚栄の市』(35年)でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたミリアム・ホプキンスあたりも、私にとっては「1930年代に、こんなに自由で、こんなに現代的でこんなにチャーミングなお茶目な女優がいたんだ!」と大きな驚きでした。

メイキング写真(左より:レベッカ・マルデール、フランソワ・オゾン監督、ナディア・テレスキウィッツ)

──#MeToo以降、ジェンダーバイアスや女性の働く環境の改善といったテーマにも感心が集まっていますが、本作もその流れを汲む作品といえるかもしれません。封建的な時代である1930年代に生きる女性たちを、これほどモダンに描いていることが痛快なわけですが、この作品が内包するテーマのひとつである女性の生きづらさについては、どのように考えていますか?

1930年代に生きていた女性たちは、決して自由ではありませんでした。選挙権もなければ、小切手も切れない。その後、女性を巡る環境は進化して、我々(フランスの女性)は人工中絶も合法化させ、さまざまな権利を勝ち取ってきました。そんな中で、#MeToo運動が起こった。フェミニズム運動が流行しているというつもりはないですが、社会に根付いてきているように思います。ハラスメントに遭った被害者が、ようやく声に出して言える時代になったのですから。もちろん、そういったことが司法で取り上げられるかどうかは、別の問題です。けれど、以前なら被害者は口を封じられていたわけですから、進歩と言えると思います。

映画に携わっている私がやるべきことは、そういう女性たちの表象です。ステレオタイプの女性像ではなくて、もっと複雑で深い内面を持った役柄を私自身、選んでいきたいと思います。幸いなことに、今は女性監督も増えてきましたし、男と女の関係性に対して問題提起をする映画も、多く作られるようになってきました。今まであったスキームを覆すような動きが出てきているような気がしますし、それを先導するのが映画だと思います。

映画は、凝り固まったイメージを意識的に変えることができます。女性を一括りでイメージとして描くのではなく、それぞれの女性を個々に描くことが大事。例えば『Babysitter』(22年、日本未)で私が演じた女性は、自分をセクシャルな存在だという認識がないにも関わらず、周囲からはセックスシンボルのように思われている。その主人公の在り方もこれまでとは違っていて、従来描かれてきた女性像を意図的に変えていきたいという動きが映画界にも起こっているように感じました。時間はかかると思いますが、私は、そういう時代に俳優としてその一部を担うことに誇りを感じています。

──女性像やフェミニズムについて、オゾン監督や共演者たちとはどのような話をされたのでしょうか?

フェミニズムの話はたくさんしました。今回の作品の一番大切なテーマと言えるものですから。フェミニズム的な要素を持ち込んだのは、フランソワ・オゾンです。原作の戯曲にフェミニズム的な視点はなく、むしろ女性嫌悪的だったと思います。でも、オゾン監督はそれを上手くコメディに利用して、今日的なメッセージを伝えました。そのアプローチはパワフルだし、それがオゾン監督の素晴らしいところだと思います。

イザベル・ユペールと二人で雑誌のインタビューに応じた時にも、やはりフェミニズムの話題が出ました。その時の彼女は、「これまで私は独特な女性を演じてきたけど、私自身はフェミニズム的な視点で選んだわけではない」とおっしゃっていて、その言葉にハッとさせられました。エキセントリックにも見えるような、ちょっと独特な女性を演じてきたのは、彼女がそういう女性も存在することを知っているからだ、と。自分の価値観に基づく選択なのだと。つまり、彼女は自分が演じる女性像によって、女性というのはこんなに複雑で多様なんだということを、映画において表象しているわけですよね。それによって、彼女は意識的でなくても、フェミニズムに大きく寄与していると思います。

私なんかはとても小さなスケールでしかありませんが、出演を引き受ける上で、登場人物が複雑な内面性を持っているかどうかは重要です。ありきたりの人物像ではない、いろんな人生を歩んできているキャラクターを選びたい。それこそがフェミニズム的な姿勢なのではないかと思っています。私のフィルモグラフィはささやかですが、「あなたの映画のチョイスってとてもフェミニスト的だね」と言われたこともあります。今回も、レベッカと私というほとんど無名の女優二人が、名優と呼ばれる男優たちの中で主役を演じ、女性の地位についての物語を描けたことを誇りに思っています。

──確かに脇を固める俳優陣は、素晴らしい男性俳優ばかりです。ファブリス・ルキーニ、ダニー・ブーン、アンドレ・デュソリエとの共演はいかがでしたか?彼らともフェミニズムの話はされましたか?

ファブリス・ルキーニは、技術的なとても素晴らしいアドバイスをくれました。鉛筆を口にはさんで発音したら滑舌よくなると教えてくれて、彼の目の前でやってみたらすぐに私の滑舌が良くなって、「ブラボー!」とお褒めの言葉をいただきました。アンドレ・デュソリエとは、一緒に仕事ができるなんて光栄なことだと思いました。名優と一緒に仕事をすることで学ぶことは、本当に多いです。彼らは、ベテラン中のベテランですが、演技をすることにまだまだパッションを抱いていると感じました。ただ、彼らとはフェミニズムについて、ほとんど話していませんね。

==

『私がやりました』(英題:The Crime Is Mine)

監督・脚本:フランソワ・オゾン

出演:ナディア・テレスキウィッツ、レベッカ・マルデール、イザベル・ユペール、ファブリス・ルキーニ、ダニー・ブーン、アンドレ・デュソリエ

2023年/フランス/カラー/シネスコ/5.1chデジタル/103分/字幕翻訳:松浦美奈

日本公開:2023年11月3日(金・祝)よりTOHOシネマズ シャンテ 他 全国順次ロードショー

配給:ギャガ

公式サイト

© 2023 MANDARIN & COMPAGNIE – FOZ – GAUMONT – FRANCE 2 CINÉMA – SCOPE PICTURES – PLAYTIME PRODUCTION