【特別対談】深田晃司 × 石川慶 ─ ベネチアで語り合う映画祭の意義と日本映画

- Atsuko Tatsuta

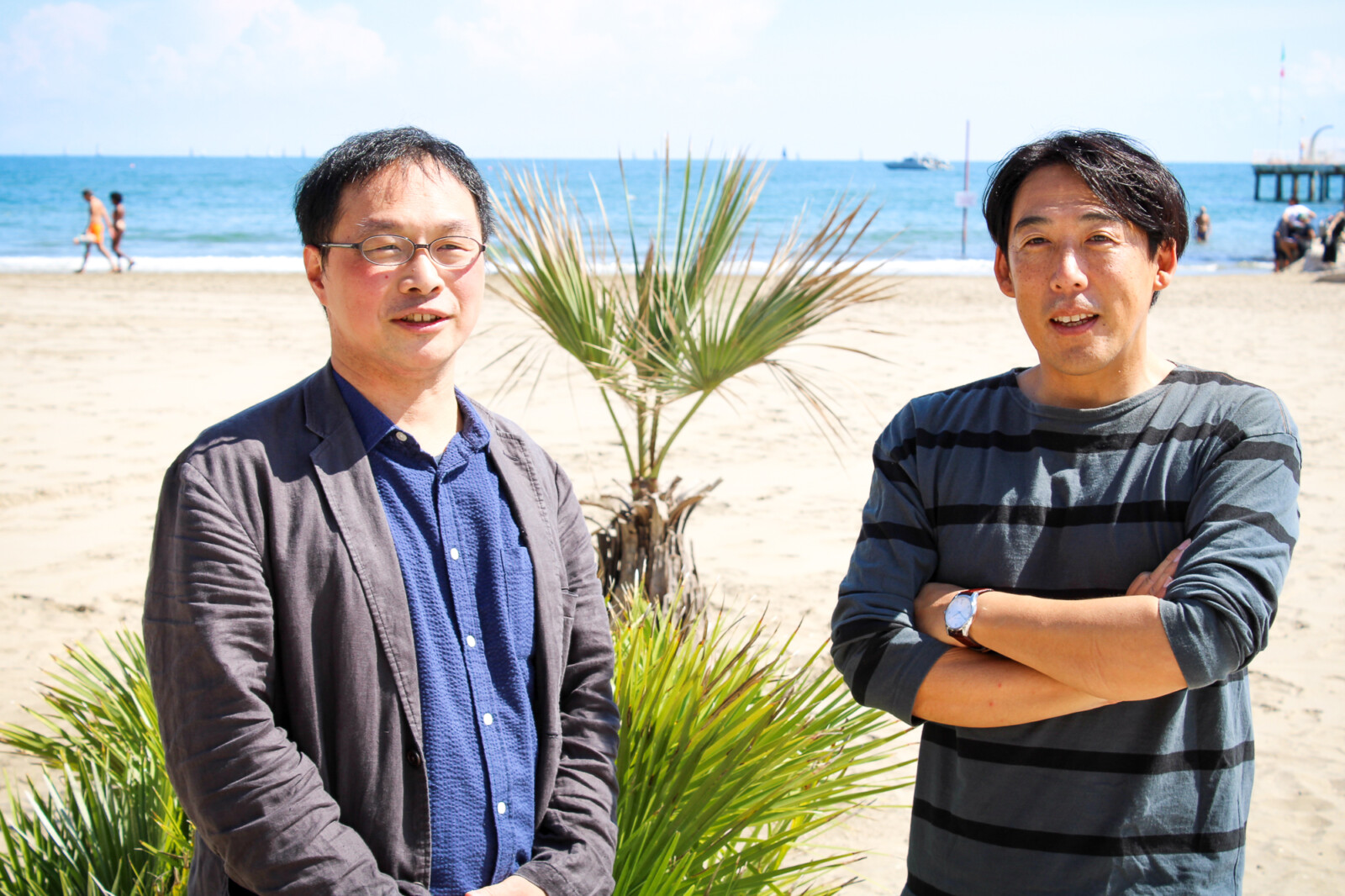

第79回ベネチア国際映画祭のコンペティション部門に選出された『LOVE LIFE』の深田晃司監督と、オリゾンティ部門に選出された『ある男』の石川慶監督。

『LOVE LIFE』深田晃司監督、『ある男』石川慶監督

2013年に『ほとりの朔子』が第35回ナント三大陸映画祭で金の気球賞(グランプリ)と若い審査員賞、第17回タリン・ブラックナイト映画祭で最優秀監督賞を受賞し、2016年には『淵に立つ』で第69回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門審査員賞を受賞するなど、ヨーロッパ映画界でも名声を築いてきた深田監督。矢野顕子の同名の楽曲にインスパイアされたラブストーリー『LOVE LIFE』で、初のベネチア参加となりました。

ポーランド国立ウッチ映画大学で学んだ石川監督は、2013年に日本とポーランドの合作企画「BABY」で富川国際ファンタスティック映画祭の企画マーケットでプチョン賞(グランプリ)を受賞。長編デビュー作『愚行録』は2017年の第73回ベネチア国際映画祭オリゾンティ部門に選出され、今年は、平野啓一郎原作のヒューマンミステリー『ある男』で、6年ぶりにベネチアに戻ってきました。

さらなる国際的な活躍が期待される新世代の監督たちが、ベネチアで日本映画の今について語り合いました。

『ある男』

──お二人はベネチア映画祭に揃って選出されたわけですが、まずはお互いの作品の感想をお聞かせいただけますでしょうか。

深田 人のアイデンティティの不思議を怪物級に個性の強い俳優たちで描こうとする大胆な企みが、石川監督の繊細な演出によって成立しているのがさすがでした。素晴らしかったです。

石川 “事実は小説より奇なり”と言いますが、それがあてはまらないのではないかと思うくらいに深田作品は展開の先が読めないと思っていて、『LOVE LIFE』もまさにそういう展開でした。123分もあったなんていまだに信じられないくらいの、ジェットコースターでした。オッパ〜オッパ〜という歌に合わせて踊る木村(文乃)さんの後ろ姿には強烈な中毒性があり、いまだに頭から離れてくれません(笑)。

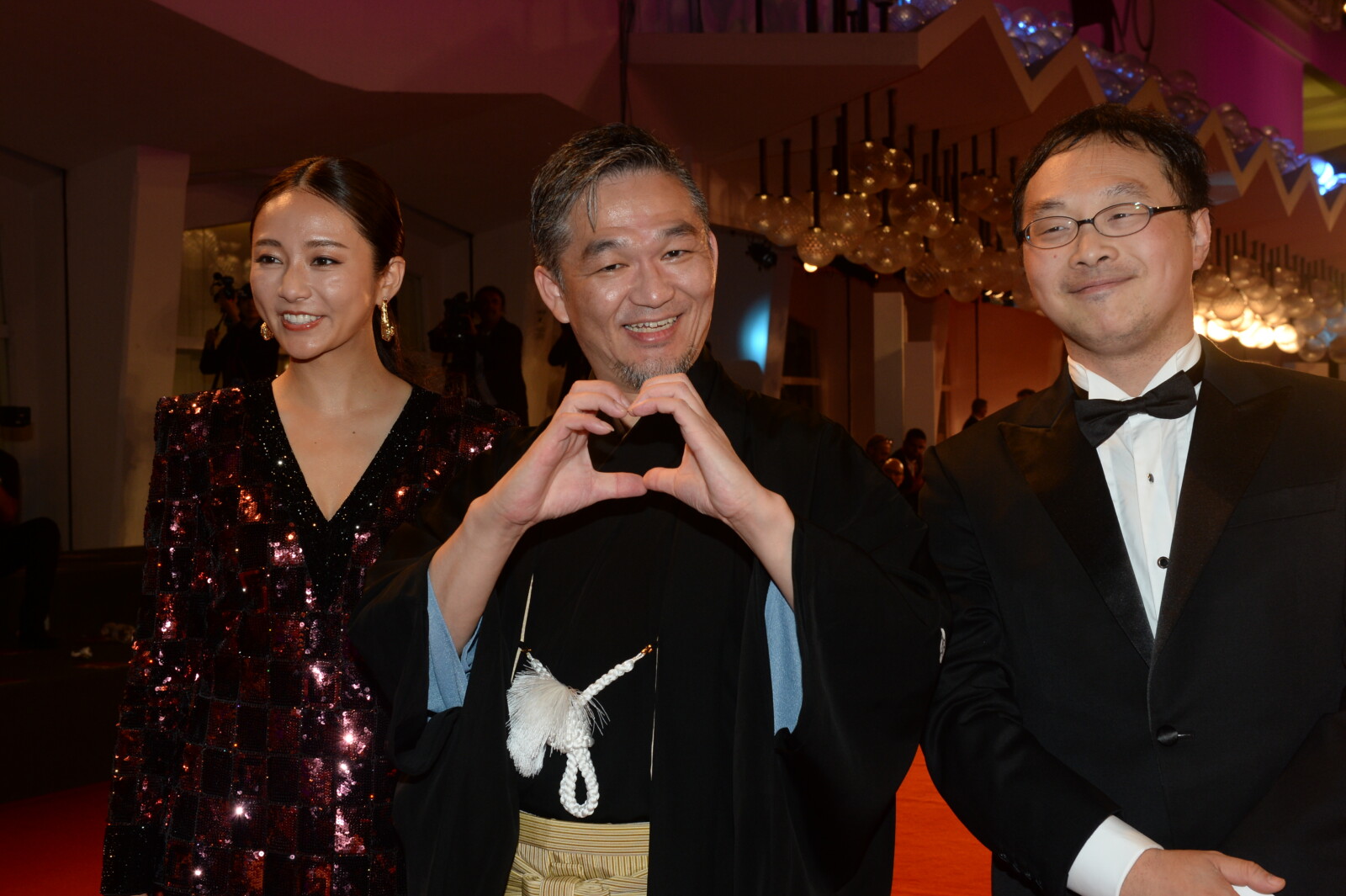

『LOVE LIFE』公式上映前のレッドカーペットにて Photo: Giorgio_Zucchiatti / ASAC

──そもそもお二人は互いに面識があったのですか?

深田 何度か飲み会で話したくらいですが、はい。

石川 飲み会の前にも、エストニアかどこかでお会いしましたね。

深田 エストニアでしたっけ?フランクフルトの映画祭でもお会いしたのを覚えています。

石川 一番最初は、エストニアの映画祭(タリン・ブラックナイト映画祭)でした。深田監督が監督賞を受賞されて(2013年『ほとりの朔子』)。僕は企画を持って行っていたのですが、朝食をご一緒した記憶があります。

深田 そうか、それが最初でしたか。日本では普段なかなか会う機会がないのに、海外の映画祭では顔を合わせるという、“映画監督あるある”ですね。石川監督は、ベネチアは2度目ですか?

石川 はい。前回は6年前、『愚行録』をオリゾンティ部門で上映しました。それから結構時間が空いてしまいましたね。他の映画祭をよく知っているわけではないのですが、ベネチアはアットホームな、のんびりできる空気感が相変わらず良いですね。

深田 “他は知らないけど、知っているのがベネチア映画祭”というのがすごいですね!僕はベネチアは初めてです。うっかり(コンペに)入っちゃったという感じです。昨日着いたばかりですが、ベネチアと言ったら『ベニスに死す』(71年)のイメージしかないので、とりあえず『ベニスに死す』を観直して、予習して来ました。空いている時間にロケ地巡りをしたいなと思って。

──『ベニスに死す』の舞台となったホテル・デ・バンは、残念ながら2010年に閉館してしまいました。

石川 それは残念。まだ建物は残っているんですか?

──残っています。

石川 ベネチア(映画祭)には、映画祭でスター監督を輩出して盛り上げていこうという感じがある気がします。常連の塚本晋也監督や『HANA-BI』(97年)で金獅子賞を獲った北野(武)監督の人気がすごいのを肌で感じます。『愚行録』はオフィス北野製作だったのですが、ベネチアは人として関係性を大事にしてくれるというか、いつも次に何を撮るのかとか尋ねられたり、気にかけていただいています。なので、“帰ってきた”という感じがしますね。

深田 ベネチア映画祭では、憧れてきた作品が受賞していたりするので、名前をよく聞く映画祭。そういった意味で、今回来られたことが嬉しいですね。

──ベネチアで受賞といえば、『羅生門』(50年)で金獅子賞を受賞した黒澤明監督や、3作品連続で受賞した溝口健二監督(『西鶴一代女』(52年)国際賞、『雨月物語』(53年)銀獅子賞、『山椒大夫』(54年)銀獅子賞)あたりですか?

深田 日本映画では黒澤とか溝口ですね。実は、僕はいつも一番好きな映画を聞かれると、エリック・ロメールの『緑の光線』(86年)と答えているのですが、これもベネチアで受賞しています(第43回金獅子賞)。

──『ある男』は公式上映がもう済んでいるので石川監督はいろいろと取材を受けられたと思いますが、ジャーナリストたちの反応はいかがでしたか。

石川 ワールドプレミアなので、いわゆる一般の方は一度も観ていない状況で、いきなりこういった場所で、しかも映画を観慣れている人たちに観てもらうのは、楽しみでもあり不安でもあります。でも、温かい感想をいっぱいいただきました。驚いたことに、6年前の『愚行録』を覚えていて、前作と比較して話をしてくださる人も多かった。やっぱりそういう意味でもベネチアはすごく温かく、帰ってくるのを待っていてくれた感がありました。そう、カンヌと比べてどうなのかは、ぜひ深田さんにお聞きしたいですね。

──深田監督はベネチアは初参加ですが、『淵に立つ』でカンヌ国際映画祭に参加されていますね(2016年「ある視点」部門で上映、審査員賞を受賞)。

深田 カンヌとベネチアの違いを一言で語ることはできませんが、確かに違いはありますよね。カンヌはかなり業界向けの映画祭じゃないですか。基本的には、(オフィシャル・セレクションの)上映チケットを一般販売していない。映画会社やプレスなどのパスを持っている人しか上映は観られないし、基本的には業界関係者向けなんですね。なので、何百人、千人とか入る大きなホールに業界関係者しかいないという、ある種特殊な恐ろしい空間です。

それを考えるとベネチアは、一般観客にも上映チケットは売られていて、開かれている。ビジネス的な匂いより、カジュアルに映画を楽しむ場になっているのではないかという気がします。とはいえベネチアは初めてなので、自分もよくわからない。今年、是枝(裕和)さんがロベール・ブレッソン賞の授賞式で(ベネチアに)いらっしゃるので、カンヌもベネチアもよく知っている是枝さんに聞くのが一番良いですね(笑)。以前是枝さんに聞いたところ、カンヌと比べてベネチアは比較的敷居が低いというか、親しみやすい映画祭だ、みたいなことをおっしゃっていましたけど。

『LOFE LIFE』レッドカーペットにて Photo: Giorgio Zucchiatti / ASAC

深田 それと、ちょっと石川監督にお聞きしたかったのですが、『愚行録』のベネチアが石川さんにとって初映画祭だったのですか?

石川 長編だとそうですね。

深田 それはすごい。初長編がいきなりベネチアのオリゾンティ部門に入ってしまうって。ご自身のキャリアにとって大きかったのでは?

石川 あの時はあまり気づいていなかったのですが、その後で徐々に、あれがどういうことだったのかがひしひしとわかってきたというか。僕の場合、その後に大手の映画を撮ったりして、そうすると今度は皮肉なもので、海外映画祭と距離が出てきてしまい。

深田 映画祭は比較的作家性の強いものを求められる中で、石川さんの場合は戦略的というか、すごく娯楽性の高い映画や、『愚行録』、『蜜蜂と遠雷』(19年)みたいな本当にキッチリとした堂々とした商業大作を作られていて。石川さんはある意味、戦略的に動かれているんですか?

石川 そこまで考えているわけではないですが、僕はビジュアル的にも力を入れたいので、インディーズよりはもう少し予算が欲しいということがあると思います。日本映画でいう大作と、インディーズの中間あたり。

深田 自分も予算は常々欲しいと思っていますけど(笑)、確かに、映画祭に選出される作品は単純に面白いか面白くないかということよりも、作家の署名がそこに入っているかどうか、作家性が重要。いわゆる市場原理だけではないところでの作家性みたいなものは、表現の多様性を守るということにもつながる。日本のように助成金が非常に手薄な国で、作家性みたいなものをきちんと守りながら(作品の)予算を上げていくのは、ハードルが高いですよね。そういったせめぎ合いの中で、石川さんは、ご自身がやりたくないような企画はやらないけれど、予算をきちんととっているのだろうという印象を受けます。

石川 キャスティングだとか、いろいろなところで戦いはすごくあるのですが、でもそういう意味でも、大手の松竹作品でベネチアに来れたのは、意味があることのような気がします。

『ある男』公式上映にて

深田 日本では、いわゆるメインストリームというか、東宝、東映、松竹、角川が興行収入の8割を占めているようなすごい状況ではありますが、一方で妙な乖離が生まれてしまっている。こういった海外の映画祭に出ている日本映画のほとんどは、大手の会社の製作ではありませんよね。

石川 そうですよね。僕も、『ある男』で本気で300館近くも開けられるのだろうかと思います。もちろんそのつもりで作っていますが、娯楽作品を観に来たつもりなのに、怒って帰る観客もいるかもしれません。でも、こういうことをやることで、大手の作品にも多様性が出てくるのではないかという気もします。もちろん、深田さんが関わられているaction4cinema(日本版CNC設立を求める会)のように、独立系の映画により予算がつきやすくなることも重要ですが。

深田 石川さんは、内側から変えていくという動き。両方あって良いんじゃないですか。裏を取ったわけではないぼんやりと耳にした話ですが、ベネチア映画祭に黒澤明とか溝口とかがバンバン入っていった時期の日本映画は、ある種プログラムピクチャーでしたが、同時に高い作家性もありました。その時代に助成金などはありませんでしたが、映画界全体がものすごく豊かだった。観客も多かったし、日本映画自体が面白かった。僕たちからすると、当時の小津安二郎作品とかは作家性の塊というか芸術映画ですけど、一方で小津さんは流行作家でもあった。当時の家族映画の代表として小津安二郎さんが安定して稼いで、大島渚さんが変な映画を作る、みたいな。ある種、映画業界が豊かだからこそ、そういった冒険が許されていた時代があったのかなと思うんです。そういう余裕が、今はなくなってくる感じがありますね。

石川 そういう意味では、『LOVE LIFE』は松竹や東宝で作られていても全然おかしくないはずですよね。

深田 別にあえて大手を拒否しているわけじゃなくて、ご縁がないだけです。

『LOVE LIFE』

石川 深田さんがおっしゃられたみたいに、昔のスタジオシステムやプログラムピクチャーなどには、良い面も結構あったような気もしますね。それは監督にとってだけではなく、技術スタッフもスタジオシステムの中でやっていたときには、いろいろと守られていた部分もありますから。とはいえ映画祭に来ると、規模の大きい小さいとかそういうことではなく、純粋にパフォーマンスが面白いとか、観て感動できるのかといったところで、作品を観て、評価してもらえるという嬉しさがあります。濱口(竜介)さんの『ドライブ・マイ・カー』(21年)や是枝監督の作品が、バジェットの大きい作品と同列に並んで上映されるのは、多様性という意味でも重要ですよね。

深田 とはいえ日本映画は予算が低すぎるので、上げていくための方法は考えていきたいですよね。海外の作家性の高い監督やプロデューサーとかと話していても、お金を集めるために相応に時間をかけているし、リスクを取っています。しかも、表現の自由を守りながら制度設計を行っているという印象があります。日本はあまりにもそこを個人の努力に頼りすぎてしまっているところがあります。

石川 世界配給のことでお聞きしたいと思ったのは、『LOVE LIFE』はベネチアのすぐ後にイタリアで公開しますよね。フランスでの公開も決まっている。最初から日本だけじゃなく、海外で展開することで、ある程度資金問題は解決するものなのですか。

深田 自分では、20歳で自分でビデオカメラを回していた頃から今まで、ずっと自主映画を作っているような感覚なんですよね。基本的には自分が立てた企画を持っていって、やってくださるという製作委員会の皆さんが集まってくれるおかげで撮れている。自主映画の挑戦状という気持ちで今も作っています。

ただ、自分の貯金を崩して、スタッフもノーギャラのような自主映画的なやり方は続けられません。やりたいことを自由にやる作家性と、十分な制作費を得るということを両立させる方法がいくつかあります。ひとつは出資リスクを下げるために助成金を得ていく。僕の作品にも、文化庁とフランスから助成金が出ています。それともう一つは、市場を広げていくこと。自分の作風だと、どうしても日本国内ではそんなに大きな興行収入は見込めませんからね。

石川 全然、開拓の余地はある気がしますよね。

深田 映画を作るときは、日本人とかフランス人の観客を想定しているわけではないんです。でもフランス資本にすれば、自動的にフランスの出資者はフランスで稼ごうとするから、ある意味そこでマーケットが広がりますよね。そういうように、広がりが出てくれば良い。だから、決定的な解決策ではありませんが、自分なりに作りたいものを作るための解決策となれば良いと思い、アプローチしている感じですね。

石川 なるほど。やっぱりそういう面では、深田さんが日本でもトップランナーという感じがしますね。覚えているのは、ドイツのニッポン・コネクション(映画祭)のパーティーで深田さんが、ドイツには助成金のシステムはどういうのがあるんだというのを、すごい食らいついて聞いているのをよく覚えていて。

深田 そうですね。海外でその国の助成システムについて聞くのを半分趣味にしているので(笑)。

石川 あの時に、こういう人がどんどん映画を撮って海外に出ていくんだなと思いました。

深田 でも、映画監督としての立ち位置というか、目指している方向性は人それぞれですから。僕はあまり人からもらった企画に対してモチベーションが上がらない方なので、そうなると、自分で企画をやっていくには、映画祭はある意味でそういった映画作家の後押しになります。逆に言うと、娯楽映画をガンガン撮っていきたい監督にとって、映画祭はそんなに意味がないかもしれません。

『LOFE LIFE』公式会見にて Photo: Andrea Avezz / ASAC

──マイク・リー監督も同じようなことをおっしゃっていましたね。自分たちのようなインディーズ的な作り手にとって、映画祭は作品を世界に広げていくプロモーションの場として重要だ、と。

深田 そうです。時々、映画祭に出してそのあと結果につながっているのか、結果が伴っていないじゃないか、とTwitterで匿名の人とかに批判されます。でも、映画祭に出していることによって、世界的なマーケットに相当届いているということは、声を大にして言いたいですね。少なくとも僕の作品はそれなりの国で配給されていますが、映画祭が果たした役割は大きかったと思うし、『LOVE LIFE』のセールスは今のところ好調らしいです。

もちろん、ハリウッド大作と同じくらいの規模で配給されることはありませんが、作品によって市場規模が違うのは当たり前。音楽にしたって、全部が全部マスに届くタイプの作品じゃない。その作品に見合った市場にきちんと送り出していくのが、映画祭の役割だと思います。僕の作品のようなハッピーエンドで終わらない映画を観たい映画ファンも、世界にはある程度います。もともと映画祭が盛んになった経緯には、ある種のハリウッドのグローバリズムに対抗していくために、市場原理とは別の論理で作品を強化して後押ししていく役割があったという話を聞いて、それは今でも変わらないのかなとは思っています。

石川 でも大手側で作っている経験で言うと、特に三大映画祭は映画会社としてもプロモーションになるので出したいという考えがあるみたいですが、そう言いながら、やっていることは正反対。キャスティングとかも、タレントランキングの上から当たっていきましょうとなるし、ちょっとでもわかりにくいシーンは全部取るし、最後は基本的にセリフで全部説明する、とか…。

深田 そんな恐ろしいことが……。

石川 編集の時もそういう感じですね。そういう意味でどんどん映画祭は遠ざかってしまう。

深田 すごく矛盾していますよね。

『ある男』公式上映にて Photo: Andrea_Avezz / ASAC

深田 多様性が大事ということで言ったら、大手の、より多くの人に届く作品もというのも当然あって良いというか、あって然るべきだと思います。商業性の高い作品と低い作品が当たり前のように共存できる社会。映画祭もそこをバックアップしているわけですよね。だから、大手が“映画祭映画”を作りたくないと言うなら、その作品にはそもそも映画祭は必要ないのだから、無理に映画祭に出そうとしなくてもいいですよね。

石川 是枝監督が、映画祭は今の自分の位置を確かめるマップを作るためにあるんだ、みたいなことをおっしゃっていたと思うのですが、その感覚は僕も感じるところです。日本のすごくドメスティックなマーケットに向けてずっと映画を作っていると、多様性多様性と言いながら、自分がすごく狭くなっていく。ありきたりですけど、映画って自由に作って良い。

深田 映画祭で知り合った、自分とある意味同じような立ち位置にいる映画人とか、自分より年上や年下だったりする映画作家と話すことで、いろいろと発見がありますよね。それこそ、自分が日本で当たり前だと思って受け入れていた日本映画のいろいろな状況が、そんなに当たり前ではないということに気づく。制作予算にしても、このくらいの金額が限界、自分にちょうど良いかなと思っていたら、全然若い新人監督が自分より2倍の金額で普通にアート性の高い作品を撮ってきたりしていて。一体、何が違うんだろう?と思うこともあります。これはよく言っていることですが、フランスや韓国には、日本よりはるかに進んだ助成制度や芸術家をサポートする制度やシステムもあり、彼らにその辺りが羨ましいと冗談ぽく言うと、「自分たちは闘ってこのシステムを勝ち取って来たんだ」と言われます。そういう意味で、僕たちは声を上げて、伝えて行きたいと思いますね。

石川 映画界についてそこまでいろいろ動かれていて、自分の作品に費やす時間ってどうやって作っているのですか?

深田 いろんな社会活動みたいなものは趣味のように思っているので。脚本が遅れているとか、いろんなところから怒られていますけどね。たいてい締め切り間際に必死にやっています。

==

『ある男』

弁護士の城戸(妻夫木)は、かつての依頼者である里枝(安藤)から、里枝の亡くなった夫「大祐」(窪田)の身元調査という奇妙な相談を受ける。里枝は離婚を経て、子供を連れて故郷に戻り、やがて出会う「大祐」と再婚。そして新たに生まれた子供と4人で幸せな家庭を築いていたが、ある日「大祐」が不慮の事故で命を落としてしまう。悲しみに暮れる中、長年疎遠になっていた大祐の兄・恭一が法要に訪れ、遺影を見ると「これ、大祐じゃないです」と衝撃の事実を告げる。愛したはずの夫「大祐」は、名前もわからないまったくの別人だったのだ…。

「ある男」の正体を追い“真実”に近づくにつれて、いつしか城戸の中に別人として生きた男への複雑な思いが生まれていく──。

出演/妻夫木聡、安藤サクラ、窪田正孝、清野菜名、眞島秀和、小籔千豊、坂元愛登、山口美也子、きたろう、カトウシンスケ、河合優実、でんでん、仲野太賀、真木よう子、柄本明

原作/平野啓一郎「ある男」

監督・編集/石川慶

脚本/向井康介

音楽/Cicada(Taiwan)

日本公開/2022年11月18日(金)全国ロードショー

企画・配給/松竹

©2022「ある男」製作委員会

==

『LOVE LIFE』

妙子(木村文乃)が暮らす部屋からは、集合住宅の中央にある広場が一望できる。向かいの棟には、再婚した夫・二郎(永山絢斗)の両親が住んでいる。小さな問題を抱えつつも、愛する夫と愛する息子・敬太とのかけがえのない幸せな日々。しかし、結婚して1年が経とうとするある日、夫婦を悲しい出来事が襲う。哀しみに打ち沈む妙子の前に一人の男が現れる。失踪した前の夫であり敬太の父親でもあるパク(砂田アトム)だった。再会を機に、ろう者であるパクの身の周りの世話をするようになる妙子。一方、二郎は以前付き合っていた山崎(山崎紘菜)と会っていた。哀しみの先で、妙子はどんな「愛」を選択するのか、どんな「人生」を選択するのか……。

監督・脚本/深田晃司

出演/木村文乃、永山絢斗、砂田アトム、山崎紘菜、神野三鈴、田口トモロヲ

日本公開/2022年9月9日(金)TOHOシネマズシャンテほか、全国ロードショー

配給/エレファントハウス

©2022映画「LOVE LIFE」製作委員会&COMME DES CINEMAS