第75回カンヌ国際映画祭「監督週間」総評 創造の自由と映画の多様性を重視

- Yuko Tanaka

カンヌ国際映画祭にはコンペティション部門を始めとする公式部門以外に、別団体が運営する3つの部門が存在する。その中の1つが、フランス映画監督協会(Société des réalisateurs de films、通称SRF)による「監督週間」だ。

Photo: La Quinzaine des Réalisateurs / Guillaume Lutz

1968年のカンヌ映画祭は、五月革命の影響を受けて開期中に中止に追い込まれた。それを受けて、同年6月14日にロベール・ブレッソン、コスタ=ガヴラス、クロード・ルルーシュ、ジャック・リヴェットら映画監督が「芸術的、道徳的、そして職業的な自由を守るため」にSRFを発足させ、その翌年に「監督週間」をスタートさせた。

「監督週間」は、最も特異で前衛性のある、幅広いタイプの作品を紹介することを目的としており、それぞれの作品の個性を尊重するために、非コンペティションの体制を取っているのも特徴だ。今年のコンペティション部門でパルムドールを獲得したリューベン・オストルンドや批評家からの評価の高かったアルベルト・セラを始め、クロエ・ジャオ、グザヴィエ・ドラン、アリーチェ・ロルヴァケル、ミゲル・ゴメスといった今日の映画を牽引する監督たちが、この「監督週間」から大きく翔び立っていったのは記憶に新しい。

パオロ・モレッティ Photo: La Quinzaine des Réalisateurs / Guillaume Lutz

2019年度から総代表を務めるパオロ・モレッティは、就任時から「監督週間」黎明期への回帰を指針としている。「70年代の前後と現代とでは、世界は同じ様に機能していません。しかし『監督週間』は、この時代の変化に即しながら、物語の新しいコード(基準)を常に更新していく新しい世代の監督や現代映画における重要な映画作家に寄り添い、『監督週間』がなければ世界の眼に触れる機会がなかったかもしれない作品を擁護していくことを使命としています」とその精神について語った。

今回のセレクションにもその精神は反映されており、「たとえ完璧でなくても、常に新しい形式や手法、体験を模索し続ける野心的な監督の作品を選んでいます。それぞれの作品に意味があり、異なった理由から感嘆したのです。このセレクション全体を通して、一つの意味を持ち得ていると言えるのです」とモレッティは語り、多様な作品が選出されている。

『Men』(アレックス・ガーランド監督)ロリー・キニア、ジェシー・バックリー Photo: La Quinzaine des Réalisateurs / Guillaume Lutz

今年の「監督週間」に選出された23本の長編作品を俯瞰すると、物語性を重視したクラシックなスタイルのドラマから、ジャンル映画、ドキュメンタリー、詩的もしくは実験的な映像作品まで幅広いタイプの作品が並び、「監督週間」の醍醐味といえるテーマや拘束に縛られないセレクションとなっている。その例として、カンヌ映画祭の他の部門では見ることのできないタイプの作品を挙げてみよう。

『El Agua(The Water)』© Alina Film, SUICAfilms, Les Films du Worso

ジュネーヴ造形芸術大学で映画の教鞭を執り、数々の映画祭のセレクションメンバーを務めた経歴を持つスペインのエレナ・ロペス・リエラ監督は、既に短編作品が多くの映画祭で評価されているが、その彼女の初長編作品『El Agua(The Water)』は、スペイン南部の小さな村の川で氾濫が起こる度に行方不明になる「水を内包する女性」の伝承をテーマに、土地と人間の結びつきと社会的な階級問題を底辺とした現代のラブストーリーであった。その独特なストーリーテリングの手法には目を見張るべきものがあり、今後の活躍を注視すべき監督であるのは間違いがなさそうだ。

『Les années super 8(The Super 8 Years)』

『シンプルな情熱』の原作者であるアニー・エルノーの元パートナーが1972年から1981年の間に撮影したスーパー8の映像を、息子のダヴィッドが編集し、彼女の言葉を寄せた『Les années super 8(The Super 8 Years)』は、親密なホームムービーの中から社会の姿を浮き上らせ、家族の歴史に世界の歴史を絡め合わせた作品であった。

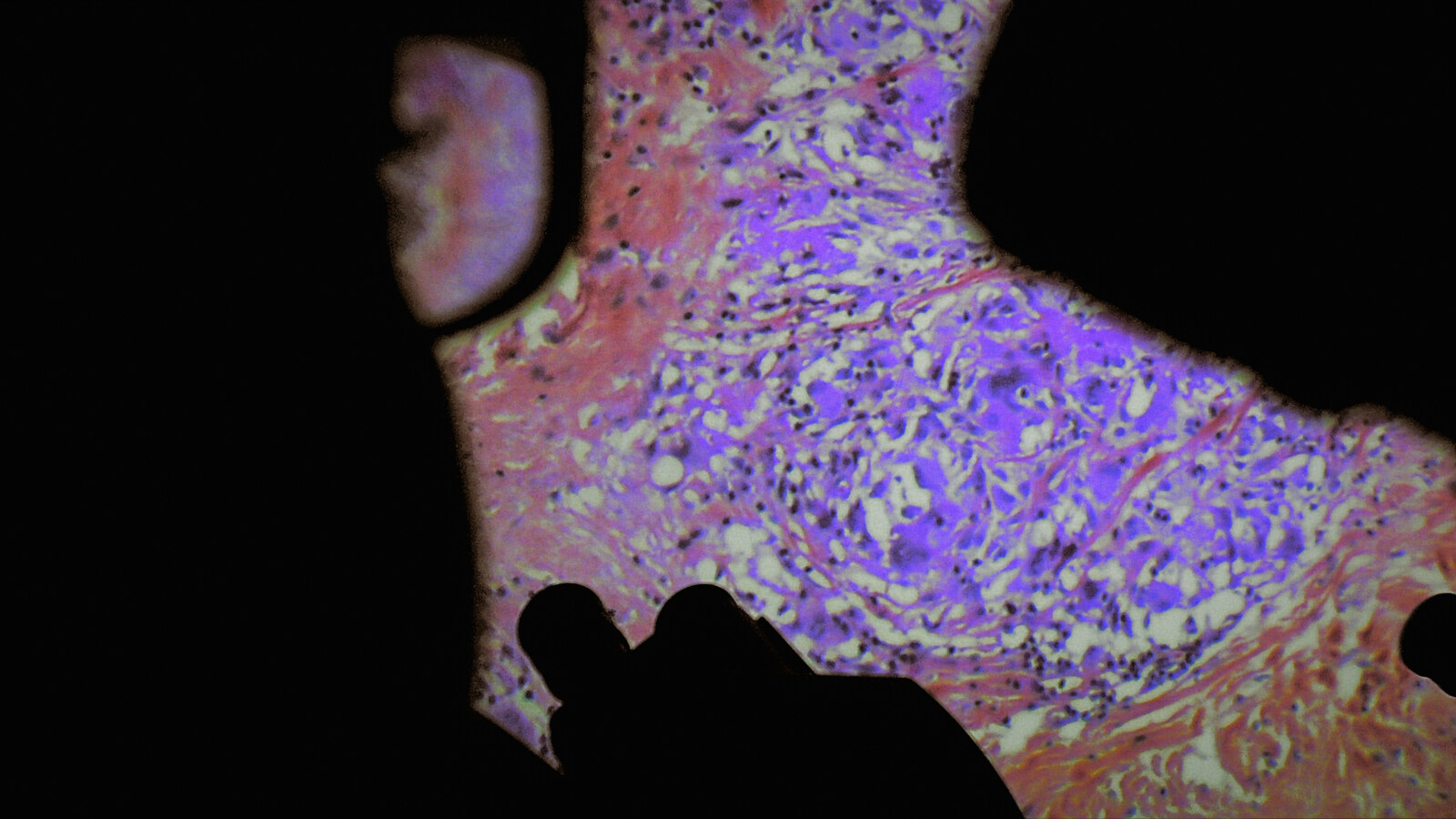

『De humani corporis fabrica』

『リヴァイアサン』で世界を驚愕させたヴェレナ・パラヴェル&ルシアン・キャスティーヌ=テイラーの新作ドキュメンタリー『De humani corporis fabrica』は、現代人体解剖学の創始者アンドレアス・ヴェサリウスの著作からタイトルが取られているように、人間の身体に「見る行為」から入り込んでいく。映像的に今回のセレクション中で最も野心的な作品と言えるだろう。

『Fogo-Fátuo(Will-o’-the-Wisp)』

既に世界中に多くのファンを持つポルトガルのジョアン・ペドロ・ロドリゲス監督の新作『Fogo-Fátuo(Will-o’-the-Wisp)』は、王冠を持たない王アルフレードが死の床で、消防士になることを夢見た若き日の遠い記憶に引き戻される物語である。そのスタイルはハードゲイポルノでしかもコメディタッチという過激で特異な作品と言えるが、その破天荒な展開とユーモアに観客は狂気し、作品を一緒に観ることによって生まれる一体感と高揚に包まれる、映画的な時間となった。

先に「監督週間」は非コンペティションだと書いたが、いくつかの賞は存在する。ヨーロッパ映画を推進している連盟「ヨーロッパ・シネマ」によるヨーロッパ・シネマ・レーベル賞、フランス劇作家・作曲家協会(Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques、通称SACD)がフランス映画に与えるSACD賞などが存在する。また栄誉賞にあたる「黄金の馬車賞」は、前回のフレデリック・ワイズマンに続き、今年はケリー・ライカートが受賞している。

『Un beau matin(One Fine Morning)』

今年のヨーロッパ・シネマ・レーベル賞を受賞したのは、『Un beau matin(One Fine Morning)』。ミア・ハンセン=ラヴ監督のこれまでの作品同様に、自伝的要素が強い作品である。脳疾患を持つ父親の介護問題に頭を悩ませているシングルマザーのサンドラが、昔の恋人クレモンと再会し、妻子のいる彼との関係が始まる。今作では「結末」が描かれるのではなく、喜びや悲しみ、苦悩を抱えながら人生が続いていく様を自然な描写で紡いでいくフランス映画の伝統的なスタイルを継承しつつ、商業映画が目指すドラマティックな展開を否定しながら、登場人物の感情に寄り添う作品であった。

『La Montagne(The Mountain)』

SACD賞を受賞したピエール・サルヴァドール監督の『La Montagne(The Mountain)』 は、奇想天外でファンタスティックな作品であった。パリでエンジニアとして働くピエールは出張でアルプス山脈に赴くが、山に魅せられてしまった彼は突然休みを取り、そこに残ることを決意。山小屋のレストランでシェフとして働くレアと出会う。ある夜、不思議な光を発見した彼はその光の正体を見つけに山に向かったまま消息不明となり……という物語。予測不可能な展開に、観客たちを巻き込んでいく力を持った作品であった。

『Falcon Lake』

この2本のフランス映画以外にも、今年の「監督週間」には多くのフランス映画、フランスによる共同製作の作品が並んだ。女優シャルロット・ル・ボンが子ども時代の思い出をベースに、ローティーンの少年の恋愛教育を綴った『Falcon Lake』、2015年パリ同時多発テロの生存者であった兄を持つアリス・ウィノクール監督が、生き残った人々のトラウマにヨーロッパが抱える移民問題を巧みに交差させた『Revoir Paris(Paris Memories)』、フランスの負の歴史の1つであるアルジェリア戦争を描いたフィリップ・フォコン監督の『Les Harki』が、心の琴線に触れる作品であった。

『Revoir Paris(Paris Memories)』

このフランス映画の割合の高さはカンヌ映画祭全体で見られるが、モレッティはこれは肯定的な意味で回避できないと言う。「フランスが世界の作品の製作に関与する割合が非常に高いのは確かなことです。国による資金援助システムが確立しているため、多くの海外の作品もフランスから拠出される資金を使用し、そしてそれがなくては存在することができない状況なのです。例えば、開幕上映されたピエトロ・マルチェッロ監督の『L’Envol(Scarlet)』は、イタリア人監督として初めてのフランス100%出資による作品であり、また『Barrage(The Dam)』という作品はフランス製作ですが、アリ・シェリ監督はレバノン人、そして物語の舞台はスーダンです。これらの作品を含めて国籍を論議することは、非常に複雑なのです」

『L’Envol(Scarlet)』© CG CINÉMA

また今年は、アメリカの映画会社A24が製作した『Men』と『God’s Creatures』も「監督週間」に選出されている。モレッティは「A24を単なる“レーベル”として捉えるのは間違っています。実体としては、製作から配給まで、作品毎に異なった関わり方をしています。今日の映画を注視し、野心的な姿勢を持っており、この点では「監督週間」の精神と共犯関係を結んでいると言えるでしょう」と強調する。

『Men』Photo credit: Kevin Baker

『エクス・マキナ』のアレックス・ガーランド監督の新作『Men』は、今、最も旬の女優と言えるジェシー・バックリーを主役に迎えたホラー映画である。パートナーの死という不幸から心身を癒すために田舎の家を借りた主人公が、襲いかかってくる男たちと闘う物語だ。ホラーというジャンルに笑いを持ち込みながら、男女の関係に切り込んでいく、A24らしいジャンル映画のスタイルを更新する作品と言える。

対して『God’s Creatures』(アンナ・ローズ・ホルマー&サエラ・デイヴィス監督)は、イギリスを代表する名女優のエミリー・ワトソンとTVシリーズ『ふつうの人々』で人気となったポール・メスカルを主演に迎えた人間ドラマである。アイルランドの漁村を舞台に、長年の不在の後に地元に戻ってきた息子の犯した事件に苦しむ母親の姿を描く静謐な作品で、今回の「監督週間」の中ではよりクラシックなスタイルの1本であった。

『God’s Creatures』

今年2月、SFRは2021年9月に選出された新役員によって、55回となる2023年から新たな名称と総代表の変更のもとに「その特異性、戦略的・戦闘的な位置づけを根底から再考する」ことを発表した。時代に即して絶え間ない変化を行ってきた「監督週間」が、この改革によってどのように舵を切るのか、現時点でその方向性は不透明だ。

次期代表の選考はカンヌ映画祭に前後して行われているが、次は女性になる可能性が高いと言われている。今年の「監督週間」のセレクションを、フランスの有名日刊紙ル・モンドは「美的監督に溢れた」「自由で祝祭的」であったと評価した。この豊作の年に続く改革に、大きなプレッシャーがのしかかっているのは明らかであろう。

==

第75回カンヌ国際映画祭「監督週間」

会期:2022年5月18日(水)〜5月27日(金)

開催地:フランス・カンヌ