【単独インタビュー】『キューブ』オリジナル版ヴィンチェンゾ・ナタリ監督が設定をネタバレ徹底解説

- Joshua

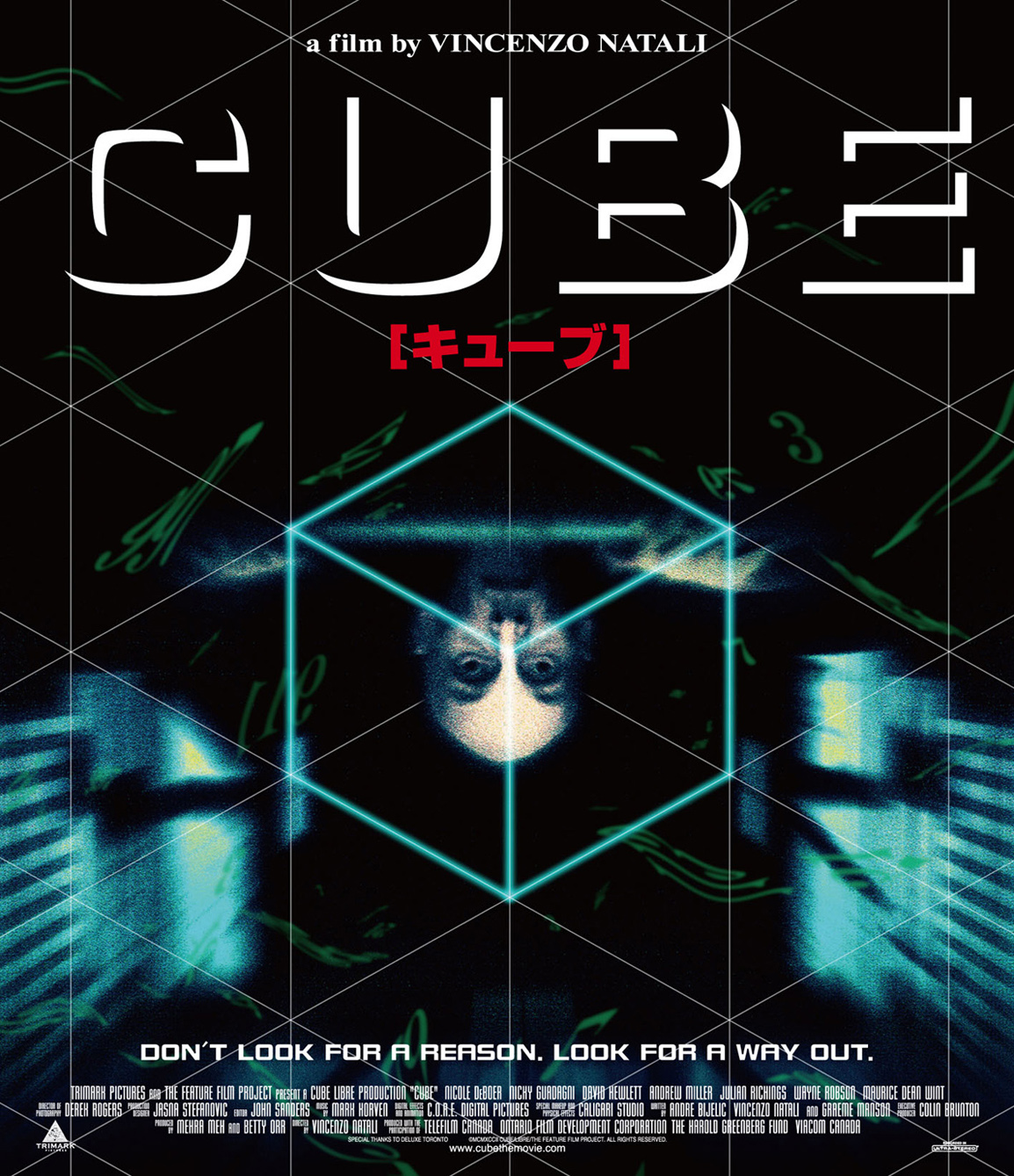

謎の立方体“CUBE”に囚われた人々の脱出劇を描いたSFホラー『キューブ』(97年)は、登場人物は6人、物語は立方体の中だけ進行するという斬新なアイデアで、低予算ながら世界的にヒットしたカルト映画だ。日本版リメイク『CUBE 一度入ったら、最後』の公開に際し、オリジナル版にも再び注目が集まっている。

『キューブ』

オリジナル版を手掛けたのは、カナダのヴィンチェンゾ・ナタリ監督。近年では『ハンニバル』や『ウエストワールド』など大ヒットTVシリーズでも手腕を発揮している異才に、クリエイションの裏側を訊いた。

──ロンドンで新作の撮影を控えたお忙しい中、お時間をとっていただきましてありがとうございます。あなたが1997年に撮った『キューブ』を、私が初めて観たのは中学生の頃だったと思います。あまりにも強烈で圧倒されましたが、それ以来、ずっと好きな映画の一つです。

それは嬉しいね。ありがとう!

ヴィンチェンゾ・ナタリ監督

──『キューブ』の日本版リメイクが公開されますが、日本では有名な俳優たちが起用されています。オリジナル版では無名の俳優を起用し、それが映画に良い影響を与えたところもあると思いますが、それは意図的だったのですか?

有名な俳優を意図的に起用しなかったというわけではなく、予算的にキャスティングできなかっただけです(笑)。そこは日本のリメイク版とは異なるところですね。知名度の高い俳優を起用する利点は、観客がすでに彼らに感情移入しているため、知られていない俳優を観客に紹介するときに通常しなければならない重労働をある程度軽減させることができます。観たことのない俳優に感情移入し、共感してもらうのは大変ですからね。

リメイク版の『CUBE』に菅田将暉さんのような有名な方が登場すれば、台詞を言う前から注目され、期待してもらえるでしょう?だから、有名な俳優が作品に悪い影響を与えることはないと思います。そしてもちろん、映画館に人々を呼び込むことにもつながります。ですから、今回のキャストを聞いて私は驚きましたし、興奮しました。

──なるほど。今回のリメイクにあなたはどの程度関わったのですか?

コンサルタントとして、ごく間接的に関わりました。今回の日本版を製作した方たちととても親しいので、できることがあればぜひ手伝いたいとお伝えしていました。と言っても、決して邪魔はしたくなかったし、自分を押し付けるようなこともしたくありませんでした。成功するリメイク作品とは、オリジナル版をある程度“忘れている”ものだと思います。私が最も見たくないのは、ただオリジナルの真似をしただけのリメイクですから。

実際、このリメイク版に対して私が興奮したのは、日本で作られるという点でした。日本で作られることによって、自動的に作品に別の次元が与えられることになるでしょう。『キューブ』をアメリカでリメイクする可能性は以前から噂されていましたが、あまり興味が持てませんでした。新しいことをやってくれる可能性が低いと思ったからです。

『CUBE 一度入ったら、最後』

──オリジナルの『キューブ』を初めて観たときから、素数の設定やトラップを読み解くことに興味を持っていました。私は宇宙物理学を研究していて、数学は専門分野のひとつでして。例えば、3桁の数字の素因数分解ができなくて、気が狂ったようになった人がいましたよね。この設定について、映画の公開後に何か訊かれたりしましたか?

はい、それでは少し説明させてください。私には数学的な能力がありません(笑)。私があの設定に恐怖を覚えたのは、最初に死ぬのは自分だと思ったからだと思います。あなたと違って、私はすぐに犠牲者の一人になってしまうでしょうね。

『キューブ』の脚本を書く楽しさと難しさに、CUBEとは何かについて、執筆パートナーのアンドレとまず考えなければならなかった点があります。このトラップはどんな仕組みなのか。そのため、脚本を書き始める前に、素数の計算やトラップの機能を考えるための期間が必要でした。実際にはもう少し複雑なのですが、基本的には先に設定を作り、その設定の中でストーリーを書いていった、という感じです。

設定は統計学の博士号を持つ数学者の友人と相談しながら考えました。90年代初頭のことですから、当時としてはすごいことだったと思います。友人はコンピュータプログラミングで、本物のキューブの何分の1かのモデルを全部で25個作ってくれましたが、バーチャルモデルでCUBE全体を作れば、もう一つ博士号が取れてしまうよと彼は言っていましたよ。

──それは凄いですね!

順列計算は非常に複雑でしたが、私たちだけでは絶対にできなかったので、その数学者の友人の助けを借りて、原理を解明しました。脚本を書くには、奇しくも数学のパズルを解かなければならなかったのです。このような書き方をしたことはなく、非常にユニークで特別なものでしたね。以前に別のインタビューでも話したのですが、ある意味、脚本の執筆というよりも考古学に近い感覚でした。地面を掘って、古い埋もれた遺物を探すような。というのも、私たちが発見したのは、基本的にはデカルト座標とユークリッド空間だったからです(笑)。

私たちはデカルトとユークリッドの原理が何であるかを、実体験として学んでいきました。すでに存在していたものなのに、ある意味で新たな発見プロセスのように感じられました。数学の授業のようなものでしたね。それが『キューブ』です。

撮影現場でのナタリ監督

最初に『キューブ』のアイデアが浮かんだとき、私は何か特別なものに出くわしたと思いました。というのも、私のようなちょっとしたSFホラーオタクなら、限られた予算でできる素晴らしいSFのアイデアなんて、実はあまりないことを知っているから。本当にないんですよ。これまで製作されたSF映画を見てみてください。そのほとんどが高額な予算で作られていて、低予算のものは……あまり良いものがありません。SF映画を作るのは難しく、アイデアもそんなに多くありません。特に宇宙が舞台のジャンルには、驚くほどオリジナリティがないんですよ。みんな既成概念にしがみついてバリエーションを作っているようで、典型的なお約束のパターンがあるだけです。

そのため、『キューブ』のコンセプトを思いついた時は、本当に今まで見たことのないものに偶然出会えたような気がしました。しかも、これなら低予算で製作が可能だと思いました。私にとって初めての長編映画でしたからね。

実は『キューブ』のアイデアは、「一つの部屋を舞台に映画を作りたい」という思いから生まれたものです。でも、キャラクターが広く動けない状況で、魅力的なストーリーを書くのはとても難しい。そこで、「同じセットを再利用したらどうだろう?1つの部屋がたくさんの部屋になり、登場人物が1つのセットに何度も何度も戻ってくることができたらどうだろう?」と考えました。これなら、移動しているような錯覚に陥りながらも、安上がりで作れるという利点があります。

まずは迷路を思い浮かべ、「同一の部屋から成る迷路であれば、それは対称的な迷路であり、したがって、部屋は対称的であり、したがって、それらは立方体である」。このようにしてアイデアが生まれました。その設定の中で起こる物語を具体的に作り上げるのにかなりの時間がかかりましたが、実現できました。何か特別なものに出くわしたのだと実感しましたよ。それ以来、25年間この特別なものに憑りつかれています。

──そうそう、レブン(映画の登場人物のひとりである数学科の女子学生)が「この素因数分解は、天文学的な数字になる」と言っていたのには笑ってしまいました(笑)

それは大げさだよ!と思いました?

──はい。(笑)

映画の中の数学については、概念上はうまくいっているってことは知っているのですが、具体的な数字については、コンサルタントが出してくれたものを頼りにしていただけです。

『キューブ』

──面白いと思ったのは、トラップがあるかどうかを判断する条件が、実は素数の存在ではなく、その素因数が一種類の数であるというところです。素数であれば、その素因数が一種類の数であると言えますが、その逆は成り立ちません。この部分がとてもよくできていて素晴らしいと思いました。

本当のことを言うと、あれは私たちのコンサルタントが考えたことなんです。私たちから出たアイデアではありません(笑)。脚本家である私たちは、「ある時はうまくいくが、ある時は失敗するシステムが必要だ!」と言っていただけ。そこで、数学コンサルタントのデイビッド・プラヴィカが、“ある時は上手くいくが、あるときは失敗する”というシステムを考え出してくれました。

──『キューブ』は本当に色褪せない作品ですが、ほぼ同時期に作られた短編『Elevated』(96年)にも共通するテーマがあるように思えます。例えば登場人物。登場人物の行動や目的が、包括的ではないですよね。それはやはり、監督がホラー映画を作るにあたって、大多数の人々は自分が理解できないものを恐れると思っているからではないでしょうか?

そうですね、確かに『Elevated』の場合は、それが映画全体のテーマでしたし、あれは『キューブ』ではできなかったことに対する答えとして、『キューブ』で扱おうとしていたコンセプトやテーマを短編というフォーマットで表現しようとして制作した映画です。脚本はあったのですが、長編として作るだけの資金は絶対に集まらないだろうと思っていましたから。そうしたら皮肉なことに、『Elevated』を完成させたことによって、皆が『キューブ』が何であるかを理解し、それが『キューブ』を製作するための資金調達のきっかけとなりました。そのためおっしゃる通り、この2本は互いに深く関連しています。

『キューブ』と『Elevated』に共通するテーマやコンセプトがどこから来ているのか、具体的に説明することは難しいのですが、当時の私が感じていた、自分の人生に閉じ込められているという感覚が大きく影響したと思います。

『キューブ』は、8歳の頃からのとても古い友人と一緒に書きました。その頃はまだ20代前半と若かったけれど、二人とも人生に行き詰まりを感じていました。トロントの小さなアパートでルームメイトとして一緒に暮らし、閉塞感や閉所に対する恐怖のようなものを互いに感じていたのでしょう。

あなたは「『キューブ』は色褪せない作品だ」と言ってくれましたが、それは、閉塞感のようなものは誰もが経験することであり、多くの人が感じていることだからだと思うんです。特に今は、誰もが家から出られない時代だから、特に関連性が高いですよね。

『CUBE 一度入ったら、最後』

──インディペンデント映画作りの世界についても伺いたいと思います。あなたは少ない予算をやりくりして、素晴らしい映画をお作りになっていますね。

私が映画作りを始めた時と比べても、今はインディペンデントで映画を作るのがとても難しい時代だと思いますよ。本当に。一番の要因は、かつてインディペンデント映画が資金調達の主な手段として依存していたDVD市場がなくなったことだと思います。昔は、劇場での興行が成功しようが失敗しようが、DVD販売という信頼できる安定した市場が別にあったため、潜在的な利益をある程度正確に計算することができたわけです。そんなDVD市場がなくなり、DVDに代わるVOD(ビデオ・オン・デマンド)市場もまだ未知数で、収益性も高くなかったため、インディペンデント映画が調達できる予算が激減し、非常に厳しい状況に陥りました。

例えば、私が2008年に撮った『スプライス』という映画は、製作費2,600万ドルのインディペンデント映画でしたが、その資金はすべて海外への配給権の売上で調達したものでした。今では、大物タレントを起用しない限り、そのようなこともできません。特に『スプライス』は、内容的に非常にリスクの高いコンセプトだったので、様々なことの塩梅を上手く調整するのが本当に難しかったです。これは、私がそれほど多くの映画を作っていない理由の一つとも言えるでしょう。

余談になりますが、この件に関して様々な立場の方を救っているのは、NetflixやAmazonのようなプラットフォームだと思っています。私の前作(Netflixオリジナル映画『イン・ザ・トール・グラス -狂気の迷路-』(19年))は、Netflixと本当に素晴らしい仕事が出来ました。こうしたプラットフォームは、今後も映画の製作本数を増やしていくでしょう。現時点で、従来のスタジオ以外に映画を作っているのは、ほぼNetflixとAmazonだけですがね。

Netflixオリジナル映画『イン・ザ・トール・グラス -狂気の迷路-』独占配信中

さらにこの話の裏にあるのが、スタジオ映画です。ハリウッドのスタジオはもはや、ハイレベルな映画制作者にとっては働きにくい環境になりつつあります。ほとんどがフランチャイズ作品になってしまっていますからね。そういうシステムでは、オリジナル作品を作ることは難しく、製作本数も少なくなっていきます。それが現代の映画製作の悲しいところです。

でも逆に言えば、技術が進化したことにより、映画はより安く作れるようになりました。配給方法の選択肢も増え、自主配給なども可能になりました。もしあなたが若い映画制作者ならば、私の頃のように制作のために誰かの許可を待つ必要がないのは、良いことだといえるでしょう。フィルムで撮影していた頃は、フィルム自体が映画を作るための基本的な素材として、非常に高価でしたからね。それが今では、iPhoneで撮影し、ノートPCやiPadで編集からすべての作業を完結させ、素晴らしいクオリティの作品を作ることができます。

最近、『Come True』(20年)の製作に(エグゼクティブ・プロデューサーとして)関わったのですが、アンソニー・スコット・バーンズという監督が、脚本、撮影、音楽、視覚効果、編集など、ほとんどすべてを手がけました。彼は非常に才能のある若手で、レベルの高い仕事をしていますが、この作品はなんと100万ドル以下で作られています。融資を得やすい額です。有名な俳優は出演していませんがね。一方で、100万ドルを超えるような規模になると、非常に難しいと言わざるを得ません。

『Come True』Photo Courtesy of IFC Films. An IFC Films Release.

──これは抽象的な質問ですが、あなたにとってSF=サイエンス・フィクションとは何ですか?

そうですね、私にとって非常に大事な意味を持つもの、ですね。しかしその意味は、私が幼かった頃とは変わってきています。なぜなら、サイエンス・フィクション(SF)とリアリティ(現実)がある意味で混ざり合ってきて、その境界線が曖昧になっているから。私の若い頃にSFとされていたものが、今では日常の現実に入り込んでいます。SFは、以前は憧れのようなものだったと思いますが、今では、毎日出る新しい情報の一部になっているような気がして、また違った味わいがあります。

いずれにしても、SFが素晴らしいのは、他のどのジャンルよりも時代に合わせて進化し、私たちが生きている時代と関連していると思える点です。だからこそ、特に近年、人々はSFをより真剣に受け止めるようになったのだと思います。以前はSFといえば、あまり外に出ない人たちの“遊び場”のようなもので、とても子どもっぽい、未熟なジャンルだと思われていました。今、人々がSFの価値を認め始めているのは、社会が日々経験していることを、自然に作品の中に取り入れているからだと思います。

さらに言えば、社会の方向性を示しているとも言えるでしょう。アーサー・C・クラークの本や、『2001年宇宙の旅』といった映画の中だけに存在していたアイデアが、今では私たちの家のリビングルームにあります。テクノロジーとの非常に深遠で侵略的、複雑な関係は、まさに誰もが日常的に経験しているものであり、それを否定することはできないと思います。人々はテクノロジーを使い、理解しようとしています。もちろん、SFは長い間そうしてきました。そういった意味で、SFは我々の間に何が起きているかを把握するためのツールになっていると思います。

そうした点で、私にとってSFはずっと非常に重要な意味を持ってきました。ただ、若い頃の私にとっては、ただの逃避行でしたね。あまり普通ではない人生を送っていた私にとって、SFは新たな世界に入り込むための手段でした。

こうしたことが私にとってのSFなのだと思いますが、さらに広がっても来ています。ジャンルという意味ではホラーも同じで、一般大衆に文化として受け入れられていなかった時代が懐かしく思えます。受け入れられるもの、許されるもの、尊敬できるものの境界線上にあった時代とは対照的に、今ではより多くの人に受け入れられています。しかしその結果、このジャンルがかつて持っていた特殊性の一部は失われたように感じますね。

『ハンニバル』撮影風景 Photo by Brooke Palmer/NBC

──あなたはTVシリーズも手掛けていらっしゃいますが、『ハンニバル』での成功はあなたにどのような影響がありましたか?

あらゆる面で素晴らしかったですし、あの作品の携われたことをとても幸運に思いました。複数いる監督の一人に過ぎませんが、確か6つのエピソードを担当し、現場責任者のブライアン・フラーとはとても親しくなりました。彼とは他の作品でも仕事をしたことがありますが、天才的な人です。

驚くほどの低予算だったにもかかわらず、志は非常に高かったので、とても大変でしたが、全く新しいテレビ作品になったと思います。すべてのエピソードが芸術作品のようでした。私たちは全体をアートとして取り組むことを求められただけでなく、ブライアンから、各エピソードを自分の小さな芸術作品となるように取り組むよう求められました。私がテレビ界で最初に手がけた作品のひとつであり、テレビ作品の可能性を知る良いきっかけとなったので、今でも新たな番組に取り組む際には、達成すべき最高の目標として参考にしています。

『ハンニバル』は私が最も誇りに思っている作品の一つで、監督として最高の仕事ができたのも、あの作品だと思っています。もちろん、マッツ・ミケルセンやヒュー・ダンシー、ローレンス・フィッシュバーンなど、役者陣も素晴らしかった。だから、あのような作品の一部になれたことを誇りに思っています。

3つのシーズンにわたった『ハンニバル』シリーズは、ある意味、完璧で美しい終わり方をしたと思います。それが出来たのは、テレビ作品には、物語が息づき、さらに進化していくような、スケールの大きなキャンバスがあったから。テレビの仕事をするようになってからは、長編映画がポップソングのように感じられ、一つのストーリーを語るには短いと思うようになりました。特に、小説を脚色する場合。ストーリーは合理的かつ経済的に、形式に合わせたものでなければなりません。一方でテレビには、ゆっくりと視聴者を誘惑し、物語の糸を丁寧にときほぐして、キャラクターを見せるという贅沢さがあります。

『ハンニバル』で、アンソニー・ホプキンスが『羊たちの沈黙』でやったことを誰が超えられると思ったでしょうか。言い方として正しいのかわかりませんが、マッツ・ミケルセンは、アンソニー・ホプキンスに匹敵するハンニバル・レクターを確実に生み出したと思います。それは、彼があのキャラクターに息を吹き込み、進化させた上で、彼のさまざまな側面を見せるだけの贅沢な時間をテレビで使えたからです。

失礼ながら、最初に『ハンニバル』のテレビシリーズの構想を聞いた時、私には酷い話に聞こえました。「一体誰が見たいと思うんだ?(ホプキンスではない)他の人がハンニバル・レクターを演じるのなんて見たくない!」と思っていました。でも、(『ハンニバル』のショーランナーである)ブライアン・フラーはそんな不可能を可能にして、映画を遥かに超えるものを作ったと思います。

東京コミコン 2017で来日したマッツ・ミケルセン

──ご存じかもしれませんが、マッツは日本でとても人気があるんですよ!

みんなマッツが大好きですよ!まず、俳優としても人としても素晴らしい。ご存知の方もいると思いますが、彼は実際に会うとごく普通の人で、気取ったところがほとんどなく、とても勤勉です。

『ハンニバル』でのブライアン・フラーの要求は非常に高く、撮影する時間もあまりない中で乗り切れたのは、マッツとヒュー・ダンシーのおかげです。マッツは、一緒に仕事をしたすべての人々に好意を抱かせますね。僕の作品で彼が演じるのを観るのは、とても楽しいことでした。彼の演技で私が惹かれてやまないのは、それがほとんど“見えない”という点。最小限で十分な効果を上げるんです。ハンニバル・レクターを演じる人は、演技も存在も巨大化すると思うでしょう?ですがマッツは、とても抑制しています。それなのに、すべてがそこにある。見ていてとても面白いですよ。彼は間違いなく世界で最も魅力的な俳優の一人だと思います。もちろん、めちゃくちゃ格好良いですし。あの作品で共に過ごせた時間は、本当に大切な思い出です。

──同様に成功したTVシリーズ『ウエストワールド』でも、あなたはエピソード監督を務めましたね。プロデューサーから誘われたのですか?

そうですね。これはテレビの素晴らしいところなのですが、業界に入る扉を開けるのはとても難しいけれど、中に入って作品が気に入られたら、以降はすぐに声がかかるんです。まあ、時にはじっくりと話し合いをしなければいけないこともありますが、映画業界とはまるで逆ですね。映画の世界は非常に厳しく、映画の制作に入る時は毎回、何も知らない初心者のような気分にさせられます。

『ウエストワールド』© 2018 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

──このコロナ禍では、どのように日々を過ごしているのですか?

実を言うと、この状況の中で私は幸運な方だと思っています。映画のアイデアを練ることも、書くことも、ペンと紙があればすべて部屋の中でできますからね。いろいろなことがストップしてしまったことで、プライベートのプロジェクトに取り組む機会も増えました。数年前から取り組んでいたグラフィックノベルを完成させましたし、音楽のアルバムも出しました。全くの自己流ながら、自分なりの楽しみとして、試行錯誤しながら取り組めましたよ。もしこのような状況でなかったら、こうした作品がこんなに早く完成しなかったと思います。

変な言い方ですが、この不自由さも好きなんです。家族が私と一緒にいてくれますし、私も家族と一緒にいられます。多くの人々にとって非常に困難な状況であることは明らかですが、みんなの目を覚ますきっかけになったと感じています。

パンデミックは、突然人々の顔を殴りつけ、私たちが世界的に広く繋がっていること、環境が急激に破壊されていることを認識させたと思います。また、社会的には特に北米で酷い不平等があるということをはじめ、現在の社会構造に存在するすべての亀裂を露呈させました。パンデミックの後、こうした問題が検討され、私たちが前進できることを願っています。

SFというジャンルで興味深いと思うのは、20世紀の特に初頭は、“いかに素晴らしい未来が待っているか”について多くの作品が描いていたということです。ほとんどの作品がそんな感じでした。非常に願望的なものでしたね。反対に、今書かれているSFには願望的なものはあまりなく、ほとんどが警告のためのようなものだと思います。遠い未来についてもあまり書かれていないのは、遠い未来を想像するのが難しいからでしょう。繰り返しになりますが、ホラーにしてもSFにしても、こうしたジャンルは非常に集団的な無意識の産物であり、現代を反映するものだと言えると思います。

現代生活のもう一つの側面は、あまりにも多くの情報が、休む間もなく分刻みで目の前に押し寄せてくることです。ついていくだけで精一杯だから、何かを考えるための時間を確保するのは困難です。新型コロナウイルスによりすべてが一時停止したことで、人々に自分の人生を見つめ直し、考える機会を与えてくれたと思います。

──ロックダウンやステイホームを強いられる状況は、密室状態での極端な心理など、あなたの作品に通じるものがあると思います。今後の作品に、現在の状況の心理を取り入れたいと考えていますか?

そうですね、これまでの私の作品の少なくとも半分は、どこかに閉じ込められた人々についての話ですからね。閉じ込められるというテーマでやりたいことは、もうあまりないように思います。今取り組んでいるものには、もう少し広がりがあります(笑)。でも結局、人間関係でというテーマに毎回行き着くんです。大部分は家族関係ですね。それは、人間も動物であるという基本であり、いかに関係を築くかということです。

『CUBE 一度入ったら、最後』

偉大なSF映画やホラー映画には、隠喩的に機能しているところがあり、表面的には一つのことを描いているように見えても、実際には別のことが描かれています。これによって、直接的なアプローチでは話しづらい、近づきづらい問題やテーマを扱うことができます。間接的にアプローチすることで、人々はより多くのことを受け入れやすくなりますからね。だからこそホラー映画は、SF映画と同じくらい、人々が実人生で決して対処できないような問題を描けるのだと思います。社会が恐怖や危機にさらされている時、人々はホラー映画を観に行きたがらないと思われるかもしれませんが、実際はその逆です。『キューブ』もホラー映画ですけれどね。

人は恐怖を感じるとホラー映画をよく観る傾向がありますが、これはセラピーの一種ですね。映画や本などの安全な環境で、間接的に恐怖を処理する方法となっているわけです。これにはとても共感します。

実は私は、“ジャンル”という言葉が好きではありません。あまりにも単純化されているように感じるから。出来るかどうかは別として、私は“意味のある”映画を作りたいと思っています。儲けのために映画を作ったことは一度もありませんし、シニカルな理由で作ったこともありません。私がこれまでに最も愛した映画は、まさにそうした意味のある映画だったからです。

──ロンドンで撮影する新しいプロジェクトについて少し話してもらえますか?

はい。すごく楽しみなプロジェクトです。Amazonと共同で制作するテレビシリーズで、『ウエストワールド』のリサ・ジョイとジョナサン・ノーランがプロデュースしています。原作はウィリアム・ギブソンの「The Peripheral」という小説で、あまり上手い言い方ではないですが、彼はサイバーパンクの祖父というか父というべき存在です。

原作は、2つの時間軸で展開される非常にインパクトのある物語です。ひとつはアメリカ南部の近未来、もうひとつはイギリスのロンドンの遠未来で、二つの時代の間には繋がりがあります。タイムトラベルものではありませんが、二つの時代の間で情報をやりとりできる技術があり、そしてこの二つの時代の間に、「ジャックポット(=大当たり)」と呼ばれる出来事が起こります。これは世界人口の80%が死亡するアポカリプス、黙示録のことなのですが、瞬間的に起こるのではなく、段階的に起こっていき、最終的には世界人口の80%が死亡します。つまり、近未来はジャックポットを目前にした世界であり、ロンドンはジャックポットの末期と直後の復興期の世界です。ジャックポットは、この二つの全く異なる時代と文化をつなぐ架け橋のようなものです。この作品は本当に壮大で、驚かせられる、心を揺さぶられるもので、今の時代に非常にマッチしていると思います。著者のギブソン氏にはとても感謝しています。ギブソン氏の本は、一本の映画にはなり得ません。あまりにも多くのアイデアが爆発しているので、シリーズとしてしか作ることができない。それがこの作品です。

──早く拝見したいです!

楽しんでもらえると思いますよ。まず、ウェストバージニア州の辺境の地で家族と暮らしている一人の少女から始まります。彼女は無名の貧しい家庭の出身です。ストーリーは庶民的な親しみやすい視点から始まり、彼女の視点に立った旅として進みます。そこから様々な難解なアイデアが続きますが、のちに再び、家族に帰着します。

──『キューブ』や『ハンニバル』の他に、あなたのキャリアで“扉を開けたような”作品やエピソードはありますか?

この業界で、私のような映画監督にも少しだけ扉が開かれていた時期があったのですが、あっという間に閉じてしまいました。私は扉が閉まる直前に滑り込みましたね。

2013年頃にカナダで『Darknet』という非常に低予算のTVミニシリーズを作りました(※エグゼクティブ・プロデューサーとして全6話を製作、第1話は監督も兼)。日本の『トリハダ』というシリーズをベースにしたホラーです。この作品でテレビ作品の仕組みを、監督と製作の両方の観点から学びました。そういう意味では、とても幸運だったと思います。アメリカのテレビシリーズの仕組みを理解するための下準備となり、実際にアメリカのTV界で仕事をしてみると、それが素晴らしい経験だったことがわかりました。当時は映画だけを作って生きるのは難しい状況で、生活費のために参加していましたが、皮肉なことに、映画はせいぜい数年に1本しか作れないので、芸術的感性は若返りました。

実際、長い間ハリウッドの脚本を読んできた中で、テレビ作品ほど優れた脚本はありませんでした。『ハンニバル』や『ウエストワールド』などで私が監督を担当したエピソードの脚本は、監督を頼まれた長編映画の脚本よりもはるかに優れていました。私は長編映画をたくさん断っていましたが、それは脚本が非常にありきたりで陳腐だと感じたからです。テレビ作品には非常に興味深いものがあって、今となっては、この二つが深く絡み合っていると思っています。長編映画であれテレビであれ、多くが様々なデバイスで消費されているため、両者の境界線は曖昧になっていると思います。

『キューブ』

──もし映画やテレビで成功していなかったら、何をしていたと思いますか?

たぶん気が狂っていたと思いますよ。かなりおかしくなっていたかもしれませんね(笑)。でも、年を重ねて少しは大人になりましたし、物を作ることの価値を学びました。基本的なことですが、絵を描いたり、音楽を作ったりとクリエイティブな仕事をする人は、ほとんど毎日のように何かを作っていないと、不幸になってしまいます。

映画の難しいところは、作るのに時間がかかるということです。私のように、作品の開発に10年も費やしたのに、結局実現しなかった、ということもあるのです。最初の作品となった『キューブ』は、構想から完成まで6年か7年かかったと思います。前作は5年ほどで完成させたので、早かったですね。

一方で、誰からの指図を受けずにiPadでイラストを描いて、人を説得したり許可を得る必要もなく作品を完成させることができれば、非常に元気が出ます。映画を作る人には、どんな形であれ、このような創造的な姿勢でいることをお勧めします。それが生き延びる方法なのです。でなければ、魂が死んでしまいますからね。

──これまでに作ったことのないものを作ってみたいという気持ちはありますか?

もちろん(笑)!あまり言いたくないのですが、今取り組んでいるファンタジー映画で、やりたいものがあります。映画の世界で私がやりたいこと、まだやっていないことは確実にあります。終わりがない、きりがないことなのかもしれません。最終的には、私が死んでしまうか、人々が私にやらせてくれなくなるか。それが終わりの時でしょうね。

──そのようなアイデアはいつ、どこから来るのですか?

お腹が空くのと同じように、“空腹感”を感じることが時々あるんです。私には、まだ存在しないものを観たいと思うところがあって、「私が観たい映画は存在しない!」と思うからこそ、自分で作りたくなります。自分が観たいものに飢えている、自分にはそれが必要なんだ、この気持ちが私を仕事に駆り立てます。先ほど話したファンタジー映画を実際に作り上げられるかどうかは神のみぞ知るところですが、実現するかどうかは、これからです。『キューブ』もそうでした。『キューブ』のようなものは存在していなかったけど、私はあれを観たかった。観るためには、自分で作るしかなかったのです。

今は受け身でいるべき時ではありません。歴史上でも非常に“挑発的”な時だと思います。今起きていることに少しでも敏感であれば、きっと行動を促されるでしょう。日々世界で起こっていることを見ると、私はそれを表現したり、物を作ったりすることで理解し、決着をつけたくなります。

『キューブ』

──日本でお会いできないのが残念ですが、好きな日本映画はありますか?

たくさんありますよ!日本の文化は全般的に好きです。日本の漫画の大ファンですし、もちろん日本映画も大好きです。黒澤明監督に始まり、三池崇史監督、そしてその先へと続いています。『キューブ』の日本でのリメイクの件で、監督の清水さんを知ることができ、とても興奮しました。清水さんはまだ若い映画監督で、これまでまだ1本しか映画を作っていませんが、今回のリメイクで私が貢献できたことがあるとすれば、彼を支持したことでしょうね。彼には本当に才能がありますし、とても新しい面白いことをしていると思います。彼を支持したことは、私が日本の映画人を高く評価していることの表れでもありますし、映画というものをさらに面白くしてくれると感じています。日本映画は美的感覚に優れていると思いますし、日本文化はとても魅力的で、また不可解でもあり、とにかく興味を惹かれます。

──日本では『鬼滅の刃』が空前のヒットとなりましたが、ご覧になりましたか?TVシリーズの方もお勧めです。

いいえ、その作品は知らないですね。(※すぐに手元で調べて)TV版はカナダでもネットで観られるようです、教えてくれてありがとう。

私はいわゆるファンタジー映画を作ったことはありませんが、興味はあります。現実世界にあまり興味がないのだと思います(笑)。映画で現実の出来事を描くことにも興味がなく。でも、他ジャンルの映画を観るのは好きですよ。と言うより、“あらゆる”ジャンルですが…よし、今夜は『鬼滅の刃』を観るぞ。とにかくありがとう。素晴らしいお勧めですね。興味のあるものには常に追いかけていきたいと思っているんですよ。「ベルセルク」の漫画やアニメを読んだり観たりしているのですが、ご存知ですか?

──もちろん!

面白いですよね。ファンタジーとして、楽しいですよね。

『キューブ』の話に戻りますが、私は消費者としての観点から、常に新しいものを求めています。映画業界に不満があるとすれば、映画会社が常に後ろ向きであることです。現場の制作者は前向きな傾向なので、新しいことをしようとすると、後ろ向きなスタジオや映画会社を説得するのが非常に難しいです。リスクを嫌うビジネスなので、フラストレーションが溜まりますね。皮肉なことに、最も成功した映画はオリジナル作品であることが多いのに。

今は残念ながら、マーベルなどのメガフランチャイズのおかげで、こうしたリスクを取らないシステムがさらに進んでしまっていると思います。それにより、人々に映画館に行ってもらうことが難しくなってしまいました。映画会社がリスクを取りたがらなかった結果、今では観客も、映画を観る時にリスクを取りたがらなくなってきていると思うのです。

例えば『スター・ウォーズ』のような本当に成功した映画は、何か新しいことを始めたからこそ成功したのだと思います。『スター・ウォーズ』は新しく、新鮮でした。だからこそ、とても面白いものになったのです。私は常に新鮮なものを求めています。自分の映画でも、多少なりとも何か新しいことをやろうとしています。なんとしてでも、観客に同じようなものを食べさせたくありません。

──キャリアを積んだことによって、若い頃よりも思い通りの作品が作れるようになってきていると感じますか?

そんなことはないですね。少しはできるようになったかもしれませんが…、スティーブン・スピルバーグだってフラストレーションを感じていると思いますよ。みんなそうだと思います。業界の“上の方”に行ったとしても、それに対する要求とコストも上がりますから、リスクもそれだけ大きくなります。

たとえジェームズ・キャメロンでも、『アバター』を作り始める時に、「私はジェームズ・キャメロン、世界で最も成功した映画監督です。次はこれを撮りたい」とだけ言えば済んだわけではないでしょう。続編のために闘う必要はなかったと思いますがね。映画は非常にリスクの高いメディアですし、私は映画作りは建築に似ていると考えています。どんな建築家にも、建てたいのに建てられなかったアイデアが百はありますから。建築家は、実際に建設された作品よりもはるかに興味深い、実現できなかった数百、数千ものアイデアを持っています。今では若い天才が、いや、若くなくても、年老いた天才が、わずかな投資で作品作りに取り組み、非常に素晴らしいものを作ることができるようになってきました。リスクを低くしたことで、映画を作り上げることができたのです。これはとても良いことですよね。

──今日は、ありがとうございました。日本にいらっしゃる予定はありますか?

今年は無理だと思いますが、新型コロナウイルスの状況が改善したら、ぜひ行きたいと思っています。日本がとても恋しいですよ。

──日本でお会いできるのを楽しみにしています!

==

『キューブ』(原題:Cube)

監督/ヴィンチェンゾ・ナタリ

出演/モーリス・ディーン・ウィン、ニッキー・グァダーニ、ニコール・デ・ボア、ウェイン・ロブソン、デヴィッド・ヒューレット、アンドリュー・ミラー

1997/カナダ/91分

【おトク値!】ブルーレイ&DVD発売中

Blu-ray:2,750円(税込)/DVD:1,980円(税込)

発売・販売元/ポニーキャニオン

==

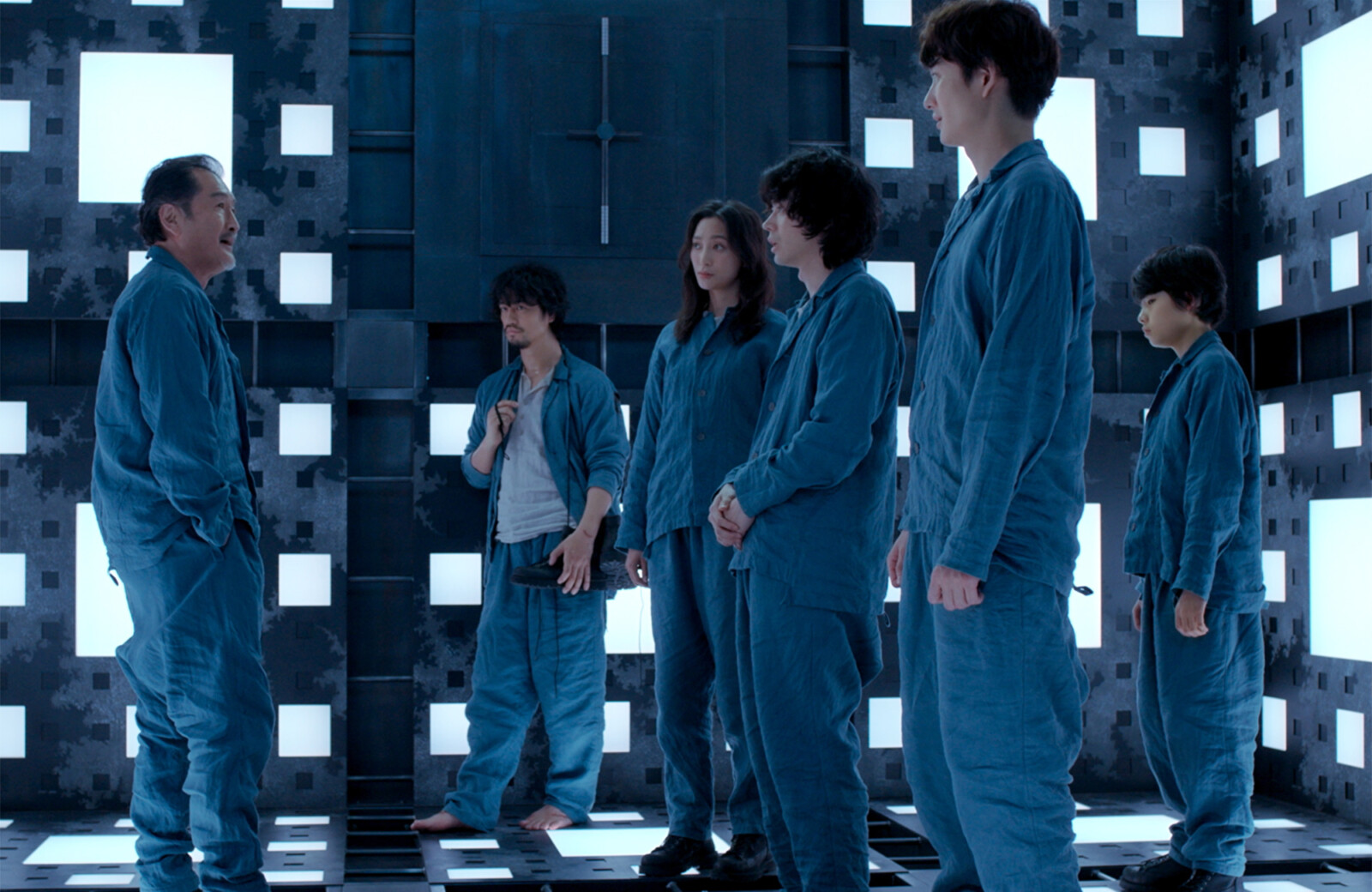

『CUBE 一度入ったら、最後』

突然閉じ込められた男女6人。エンジニア、団体職員、フリーター、中学生、整備士、会社役員。彼らには何の接点もつながりもない。理由もわからないまま、脱出を試みる彼らを、熱感知式レーザー、ワイヤースライサーや火炎噴射など、殺人的なトラップが次々と襲う。仕掛けられた暗号を解明しなくては、そこから抜け出すことは絶対にできない。体力と精神力の限界、極度の緊張と不安、そして徐々に表れていく人間の本性…。恐怖と不信感の中、終わりが見えない道のりを、それでも「生きる」ためにひたすら進んでいく。果たして彼らは無事に脱出することはできるのか?

原作/ヴィンチェンゾ・ナタリ「CUBE」

出演/菅⽥将暉、杏、岡⽥将⽣、柄本時⽣、⽥代輝、⼭時聡真、斎藤⼯、吉⽥鋼太郎

監督/清⽔康彦

コンセプトデザイン/カイル・クーパー

クリエイティブアドバイザー/ヴィンチェンゾ・ナタリ

製作/「CUBE」製作委員会

日本公開/2021年10⽉22⽇(⾦)全国ロードショー

配給/松⽵株式会社

公式サイト

©2021「CUBE」製作委員会