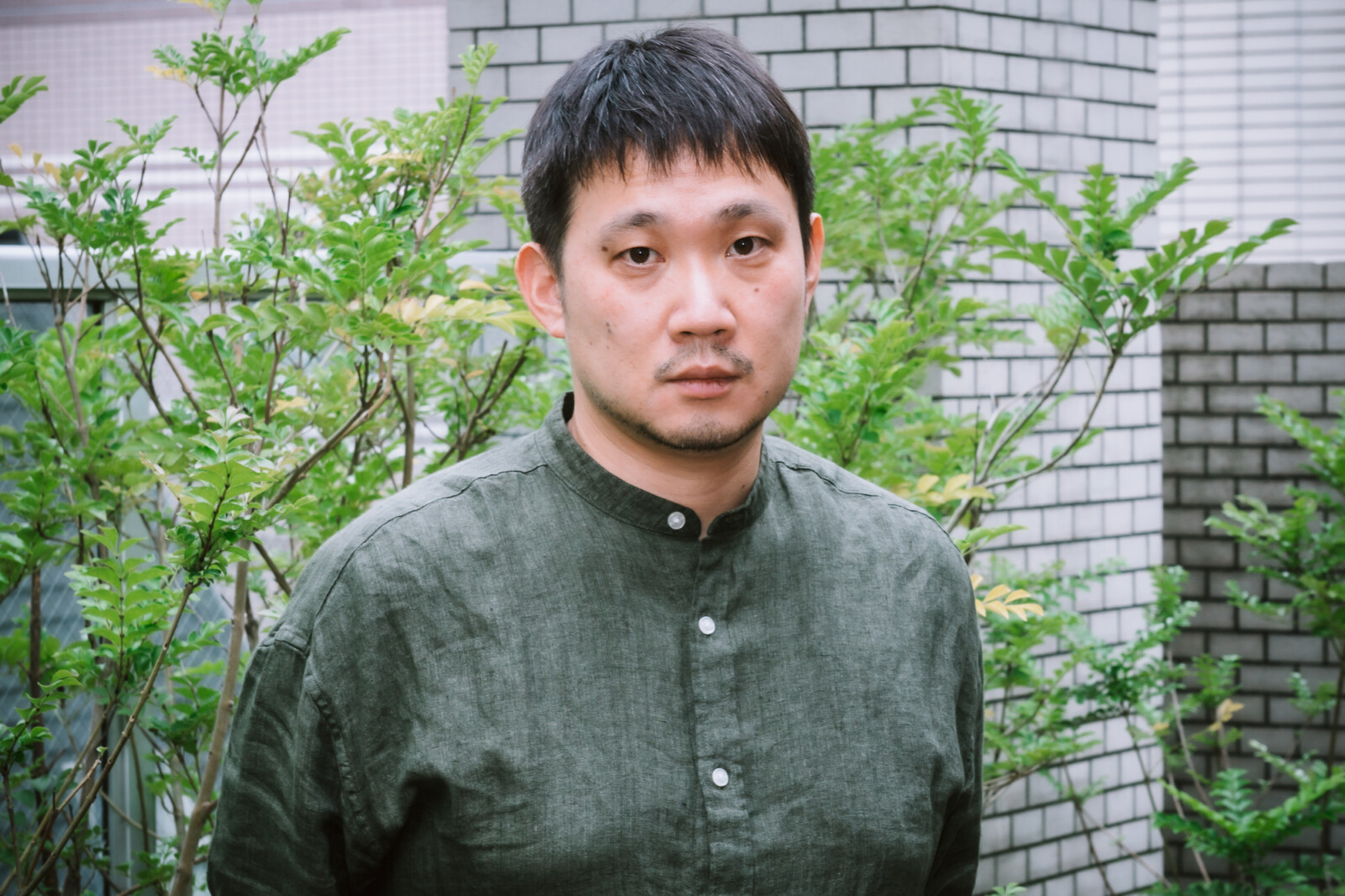

【単独インタビュー】『ドライブ・マイ・カー』で濱口竜介監督が拡張させた音と演技の可能性

- Atsuko Tatsuta

第74回カンヌ国際映画祭で脚本賞を受賞した『ドライブ・マイ・カー』は、村上春樹の同名の短編を原作に、妻を失った男の喪失と希望を描いた、濱口竜介監督による商業長編映画の第2作です。

俳優であり舞台演出家の家福悠介(西島秀俊)は、女優だった妻の音(霧島れいか)の突然の死から2年後、広島国際演劇祭より、さまざまな国の俳優がそれぞれの言葉で演じる多言語演劇での「ワーニャ伯父さん」(アントン・チェーホフ作)の演出依頼を受け、愛車サーブ900で広島へ向かう。アジア各国から集まった応募者の中に、家福は妻・音と親交のあった俳優・高槻(岡田将生)の名前を見つけた。演劇祭が雇った専属ドライバー渡利みさき(三浦透子)が運転するサーブで瀬戸内海に面したレジデンスと会場を往復するうちに、家福は自らが目を背けていた真実に向き合うことになる──。

映像ワークショップに参加した演技未経験の女性4人を主人公にした5時間17分の『ハッピーアワー』(15年)が第68回ロカルノ国際映画祭で最優秀女優賞、脚本賞スペシャル・メンションに輝いた濱口監督は、商業長編デビューとなる『寝ても覚めても』(18年)がカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され、今年2月に開催された第71回ベルリン国際映画祭では短編集『偶然と想像』(21年)が審査員大賞(銀熊賞)を受賞。また、第77回ベネチア国際映画祭では脚本家として参加した黒沢清監督の『スパイの妻《劇場版》』(20年)が監督賞を受賞し、世界にその名を知らしめました。

監督・共同脚本を務めた『ドライブ・マイ・カー』では、世界最高峰の映画祭であるカンヌで脚本賞を受賞し、名実ともに日本を代表する監督となった濱口竜介監督。本作の日本公開に際し、インタビューに応じてくれました。

──村上文学は、世界的に人気がありますが、映画化は難しいと言われてもいて、映画化作品もそれほど多くありません。その中でも高い評価を受けているイ・チャンドン監督の『バーニング 劇場版』は、やはり短編からの映画化でした。濱口さんはなぜこの短編をこの作品を選ばれたのですか?

実は、山本晃久プロデューサーから村上春樹さんの他の短編を提案されたのですが、僕としてはそれは映画化が難しいと思いつつ、村上小説の映画化には興味がありました。「ドライブ・マイ・カー」は、以前読んでいて、自分の主題と響き合うところがあったので、なんとか(映画化が)できそうな気がしたんです。確かに村上さんの小説は、映画化しづらいところは基本的にあると思います。基本的にリアリズムで書かれていたのにある時に飛躍して、ファンタジー的なものへなってゆく。その兼ね合いが映画に翻案するときに、ものすごく危険なものになってきます。人物が話すセリフをそのまま映画にすることも難しく、この2点が、基本的に(映画化するのに)難しいところですね。

──主人公の設定以外は、かなり大胆に脚色されていますね。その脚本化はどのようなものだったのでしょうか。

基本的に、短編を長編映画にするのは、たとえそれが2時間程度であったとしても膨らませていく作業になります。書かれているものだけで映画にはならず、ある種の立体感というか、時間と空間に広がりをもたせなければいけません。書かれている物語の前と後に何があったのか、主人公は何を生業に生きているのか、などを加えていく必要があります。ただ、自分勝手に膨らませれば良い、というわけでもないので、「ドライブ・マイ・カー」が収められている「女のいない男たち」という短編集の中の「木野」と「シェエラザード」のエピソードも使っています。これも、最初に村上春樹さんに許可をお願いする際にお送りした手紙に、変更を希望する点を明記しています。

──完成した作品は、村上さんに観ていただいているのですか?

おそらく観ていないと思います。(公開されたら)映画館で観ると仰られていました。

──この小説には、真ん中に妻の「不在」があり、それはある意味主人公よりも大きな存在です。その大きな穴のようなものを映像化するのは、チャレンジだったのでは?映画では、霧島れいかさんが演じる妻・音を登場させていますね。

映画では、実像を出さない限り、存在をビビッドに感じることはできないので、妻の音を描くことは自然な決断でした。「不在」を表現するためには、映像においては「実在」を描くべきだと思いました。誰かに語られる物や人は、基本的に実像から離れています。誰かに語られた時点で、その人の肉体ではないわけです。一方で、実像を撮るということは、本人が(スクリーンに)登場するということ。家福が何を語ろうと、実像の方が(観客にとって)重くなります。映画において、言葉を用いた「語り」というのは相対的に弱いものであって、原作の通りに語りのみで構成すると、家福が音について語っていることがかなり突拍子もないので、本当にそうなのかという疑問が残ったでしょう。

──映画では音は、より主体性をもって登場しますが、音の人物像をどのように作り上げていったのでしょうか。

音は理解し難い存在ですが、生身の役者さんに演じていただく以上、ある程度理解の糸口がないと演技はできません。演じた霧島さんと共有したのは、二人にとって娘を亡くしたというのが決定的なターニングポイントとなって今に至っているのだろう、ということでした。原作だと家福の視点で語られた「妻」だけが出てくるのですけが、実際にこの女性を見ていれば、観客が、家福が言うことに「それは違うんじゃないの?」という視点を持つこともできます。その観客の違和感のようなものが、家福の気づきとともに解消されるようなところまで話をもっていこうとしました。

──主人公の家福は、小説では俳優ですが、映画では舞台演出家兼俳優という設定です。このように変更した理由は?

いくつか理由があります。まず、そうした方が話が運びやすかった。話の運び易さとは何かと言うと、ひとつは高槻との関係です。原作だと家福と高槻はバーで何度も会うのですが、バーで何度も会って何度も家福の妻のことを語り合うというシーンは、映画としてはあまり面白くありません。暗い空間で男ふたりが肩を寄せ合って話すというのは、何度も繰り返し登場させるほどの強度が保てないですね。なので映画では、ふたりの関係を動きのあるものにしたくて、同一空間に長時間一緒にいることにしました。家福が演出家として仕事をするカンパニーに高槻が俳優として参加すれば、両者が動いているうちに視線の複雑なやり取りも生まれて、観客にとっても感情的なダイナミズムが生まれやすいと思いました。

──濱口監督の作品は、ヨーロッパでの絶大な評価のきっかけとなった5時間17分の『ハッピーアワー』をはじめ長尺の作品が多いですね。一方で、今年のベルリン国際映画祭で審査員賞を受賞した『偶然と想像』は、3話からなる作品ですが、オムニバスではなく、短編集と表現されていますね。濱口監督にとって「短編」とはなんですか?

短編は僕にとってとても大事で、これからも作り続けていきたいと思っています。規模が小さい分、意思決定がしやすく、途中で何か変更を加えることもそれほど難しくありません。映画製作では、監督が言ったことを軸にみんなが動いていくので、大きな規模の作品だと、何かひとつをひっくり返すと、ガシャッと全体が壊れてしまうことがあります。なので、ひとつの意思決定を変えづらいんです。なので短編のようなリスクの少ないところで、トライ&エラー的にいろいろ試してみたいんです。

──村上春樹さんは、長編の合間で短編を書いていらっしゃいますね。

僕の場合は、そんなに意識せずに長編と短編を作ってきたのですが、サイクルをつくることは良いことだと自覚的になったのが『偶然と想像』でした。

──コロナ禍の影響で、『ドライブ・マイ・カー』の撮影が中断している時に『偶然と想像』を撮られたそうですが、同時期に撮ったことにより、それぞれの作品に影響はありましたか?

あったと思います。僕の場合、直近の長編に向けて短編という実験を行いますが、『偶然と想像』でチャレンジした細かな要素が、『ドライブ・マイ・カー』にも活かされました。

小さなことでいうと、『偶然と想像』の第1話で車で話しているシーンがありますが、そのシーンを撮ったことで、車の中で話すシーンというのはどういうものになるのか、より理解できました。第2話では性的な場面がありますが、『ドライブ・マイ・カー』にもそれは活かされています。僕は直接的に性的な場面はそれまであまり撮ったことがなかったので、その経験は大きなものになりました。例えば俳優に対して(そのようなシーンを撮る際に)どのようにコミュニケーションをとるのが望ましいのか、ということを学びました。

──釜山で撮る予定が、コロナ禍で広島で撮ることになったそうですが、そもそも韓国で撮ろうと思った理由は?

東京では、この映画の核となる車の場面を撮ることができないからです。撮影に対する協力体制がない。また僕にとって、村上春樹さんの小説は、無国籍っぽいイメージがありました。それならいっそ、外国で撮ろうと思いました。そこで車で、つまりフェリーで行ける一番近い外国ということで、韓国・釜山を選びました。

キアロスタミのように車内を撮る

──タイトルにも引用されているように、『ドライブ・マイ・カー』は、車が重要な要素になっています。原作ではサーブ900の黄色いコンバーチブルでしたが、映画ではサーブ900の赤いサンルーフに変更したのはどういう理由からですか?

車のことはよく知らず、サーブに関してもスウェーデンの航空会社がつくった車であるとかそれくらいの知識しかありませんでした。黄色は、実際に撮るとなれば風景のなかに埋もれがちです。車を選ぶ上でいちばん大事だったのは、屋根があるということでした。セリフを録音するために。実際に現場で俳優たちが発した言葉を使いたいと思っていたので、そうするとオープンカーという選択肢はありませんでした。ここを変更する可能性が大きいことは、最初に村上春樹さんに送った手紙でもお伝えしました。ただ実を言うと黄色のコンバーチブルも、劇用車の会社の手配で見に行ったのですが、その会社の社長が、まさにこの赤のサーブに乗ってやって来たんです。それがめちゃめちゃカッコ良かった。とても大事にされていた車だったので、手入れが行き届いていて。同じサーブ900だし、この車が良いんじゃないかとなりました。

──車の中の会話ということでいえば、イランのアッバス・キアロスタミの『そして人生はつづく』などいくつか名作が思い浮かびますが、参考にした作品などはありますか?

キアロスタミのことは、考えました。というか、キアロスタミ映画のような場面が撮れるんじゃないか、というのがこの原作を映画化のために提案した大きなモチベーションのひとつでもありました。

撮影方法で言えば、車でのシーンの撮り方って“あるようでないような”ものなんですね。ある程度よく見えなくてもいいと考えれば、いくらでもある。ただ、よく見えるポジションは限られている。こういう画面でないと気持ちが悪いという尺度が自分の中にあるので、そう考えていたら自然とキアロスタミのカメラポジションは参考になりました。

──具体的には、どのようなカメラワークだったのですか?

できるだけツーショットを撮らない。車の中というのは独特の空間で、特にこういう4、5人乗り程度の車であれば、誰か一人を撮っても観客はみんな席の配置が理解できるという稀有な空間なんです。普通の部屋だったら、部屋全体を撮って、各人の切り返しに入らないと観客はその位置関係がわからないのですが、車の中の場合は、引きの画を撮らずとも位置関係がわかる。引きの画は、観客に安定感を与えるのですが、圧倒的な安定感は観客の想像力の働きを鈍くするものでもあります。車というのは誰もが基本的な空間の構造を理解しているからこそ不安定な空間にすることができ、引きの画を撮らずに、そこできっとこう座っているんだろうなという想像だけで進んでいくことができます。このことで観客を巻き込んでいきたかったんです。

──西島さんは最初、後部座席に座りますね。

車の中で座れる場所はすべて使わないと、画面があまりに単調になってしまいます。助手席に座るというのはある程度特別な関係だとすると、家福が助手席に座るのは後半まで延ばしたい。

──車の前後の座席は、会話はしづらくなかったのでしょうか?

(俳優同士は)しゃべりづらかったんですかね?実際のところ、会話場面では車を牽引しているため、車内にエンジン音が鳴っていることはなく。エンジン音は後から付けているので、おそらく俳優がしゃべることに支障はなかったと思います。

──アルフォンソ・キュアロンは、『ROMA/ローマ』では後部座席の声を上映時に背後のスピーカーから聞こえるようにサウンドデザインしたそうですが、濱口さんは、車のシーンの撮影に関して、今回、実験したことはありますか?

『ROMA/ローマ』は観ましたが、その音響は覚えていないですね。僕の場合は、実験ということもないですけど、サンルーフをどう使うかですかね。「こういう使い方があるのか」と思ってもらえるように使いたかったんです。

──原作にはない部分ですが、家福は、舞台のリハーサルではなく、台本を読み合わせる「本読み」をしっかりやっていますね。あの演出法は濱口さん自身の演出法でもあるのですか?

そういうことになりますかね。僕は体を動かすリハーサルは最小限にとどめますが、本読みはやっておけば本番での相互反応が起きやすくなるので、できる限りやります。役者には、本読みの時は感情的な表現は抜いて、ひたすら平坦にテキストそのものを読み上げてもらいます。本読みをやることによって、役者は考えなくても、自動的に言葉が出てくるようになる。それだけで、撮影現場で安心できたり、集中できるようになるのではと考えています。相手の役者が感情的なニュアンスを込めて話すのを撮影現場で初めて聞くので、本読みをしておくとそのニュアンスを感知しやすく、そこで起きる役者たちの相互反応の連鎖によって、演技が進んでいくようになります。

──『ドライブ・マイ・カー』では、「本読みのシーン」の本読みをしたわけですね?

そうですね。ただ、いちばん重要なのは、役者が「自分が何をするか」わかっているということです。多くの撮影では、役者がそこで何をするのか把握しないまま、現場に来て、助監督の説明を受けたりして「今からこのセリフを撮ります」みたいな感じで撮ることになる。この曖昧な理解はそのまま、曖昧な演技につながります。本読みをする時間は、役者とのコミュニケーションの時間になります。どのように撮影が進んでいくかということも、その場で共有します。現場で、まず最初に役者にとって安心して演技ができる環境をつくるために、本読みがあります。

多言語演劇が映画にもたらすもの

──映画中、家福が演出しているのは「ワーニャ伯父さん」の多言語演劇です。この多言語演劇という要素を取り入れようと思ったのは、今日なトピックスでもあるダイバーシティを意識したのでしょうか?

そういう風に観てもらえもするものとは思いましたが、「多様性」ということを特に考えてはいません。多言語演劇については、もともと「演技」の視点で発想したものです。

多言語演劇においては、まず相手の言葉がわからない。ただ、本読みをやっていると、段々とこの音の後に自分はこういうことをするんだという理解ができてきます。相手の言うことを、言語によってではなく音で理解していき、また、相手がどういうニュアンスで話しているのかは、相手をよく見ていないと把握できないので、「相手を見る、聞く」ということにフォーカスができるようになる。相手の声や体といった、言葉の意味以外の要素にフォーカスすることで、おそらくより良い演技が生まれやすいと思いました。良い演技をするために一番シンプルな方法を考えたときに、思いついた方法です。それと母国語って特別なものですよね。方言もそうですが。母国語は体と結びついている言葉なので、話すと自然に体が動きます。あまり意識されませんが、言葉と体が一番つながっているのが、母国語です。こう考えると当たり前のことですが、共通語で演じる以上に、母語同士で話す方が、より自然な相互反応が得られる可能性はあると思っています。

──日本で生活をしていると言葉が通じない体験することがほとんどありません。また、映画は世界共通の言語だと言われますが、狭義でいえば、通じていないこともあります。言葉や表現について、濱口さんご自身の体験から、なにか考えることがあったのですか?

これについては、ふたつ入り口があります。ひとつは僕自身の身体的な感覚が変わってきたこと。2016年から2017年、アメリカのボストンに文科庁の新進芸術家支援制度で行って、1年ほど暮らしました。英語の勉強はしてから行ったのですが、全然通じませんでした。それで語学学校に行ったら、プエルトリカンとかアジア人とかいろいろな国の人がいて、人種は多様にあるんだということを改めて肌身で感じました。一方で、映画祭に呼ばれる機会も増え、多様な文化のバックグラウンドのある人々とコミュニケーションする機会も増えました。それまでは、言葉が通じる国でしか過ごしてこなかったけれど、言葉が通じないということが普通にあることが腑に落ちました。その一方で、言葉が通じなくても、コミュニケーションができる瞬間はある。そのことが興味深いと思いました。

もうひとつは監督業においての経験です。現場では良いシーンだと思っても、編集段階で実はそうでなかったことがわかったりします。見ているつもりでも見えていなかった、ということなんですが、カメラはちゃんとそれを捉えているんですね。(撮影中も)ちゃんとよく見ておかないと、編集で自分が苦しみ続けることになります。それで、撮影現場では尋常じゃない集中力で「見る」ことに集中するようになってきました。そうすると、言葉以外の身体の持っている情報量の大きさに気づくことになります。

──「見ること」の重要性に気づいたきっかけはあったのですか?

本当に徐々にですね……長編でいえば、『PASSION』を撮った2008年ぐらいから2012年に『親密さ』を作るくらいまでにも、そういう感覚は一応あったかなと思います。『ハッピーアワー』が決定的だったと思います。体から出るサインは、(人を)よく見たりよく聞いているとたくさんあります。職業的にもそれがわかってきましたし、それがわからないとカメラやマイクを扱えないとも思うようになりました。そういう感覚の集大成ですね。

──脚本執筆のどの段階で、多言語演劇をこの物語に組み込もうと思ったのですか?

実はまったく別の企画──今も生きている企画なんですけど──でやろうとしていたので、『ドライブ・マイ・カー』の企画が始まった段階で、すぐにこの要素は入れようと思いました。

──実験的に取り入れられたのかもしれませんが、とても上手く機能していますね。

ありがとうございます。釜山の話に戻りますが、釜山が舞台だと国際演劇祭という設定とか、多国籍性がより説得力があると思っていました。結局、舞台は広島になりましたが、幸い国際的に有名な場所でもあったため、違う意味で説得力を持つようになったわけですが。

──広島で撮影したことで、予期せず得られたものはありますか?

予期せずに得られたもの、というか背負ったものは、「広島」という名前ですね。ただ、結果的にこの映画ともそれは響き合っているとも思います。

──言葉以外での「コミュニケーション」がテーマになっているこの作品を、世界中から人が集まるカンヌ映画祭で上映して、新たに感じたことはありましたか?

もともとは、日本語での演技が海外で伝わることに関して懐疑的でした。先ほどおっしゃった、映画は共通言語という話と関係してきますが、海外の人はこの映画を字幕を通して観るわけです。でも海外の映画祭に行くうちに、もしかしたら日本の観客が受け取っているよりも、(日本語がわからない海外の観客の方が)体で受け取っているものがより大きいのかな、と思いました。海外の観客の方が、ドキッとする感想をもらうことが多く、それは予想していないことでしたね。

──言葉ではない部分で伝わっていることが多い?

シンプルな例で言うと、日本では自分の映画に関して、セリフが棒読みっぽいと言われたりする。俳優のものの言い方が日常的な感覚とは少し違うということだと思うのですが、ただ、「日常的な感覚」というものさしを取り外してしまうと、そういうセリフの言い方は、彼らの中で起きている感情や体の状態をより生々しく反映しているという側面があると思っています。海外の観客の方が、むしろそれを感じとってくれているような気がします。我々もクラシックの日本映画を見ると、当時の言葉使いのリアリティは正確に把握できないわけですが、だからこそ、当時の人よりも、その価値を感じやすくなっているかもしれません。

──ちなみに、俳優の方々には棒読みのようなセリフになるよう演出したのですか?

本番では棒読みで、と自分が指示することはありません。本読みの段階で感情を削いてもらうことで、やはり本番においてもニュアンスを上乗せしない傾向は残るとは感じています。ただ、僕にとっては、頭の中で予め想定された“こういう感じの表現”を演じられるよりはずっとすっきりと観られるので、“棒読みのよう”といわれるセリフ回しも否定的に見ていません。そして率直に言えば、僕自身は現場や編集時に聞いていて、役者たちの言葉を棒読みとは全然感じないんです。むしろ、かなり細やかなニュアンスが生じているようにいつも感じています。それは本読みを重ねることで自分が、本当にニュアンスがない台詞がどういうものか知っているからだし、役者さんたちはまさに、そういう微細な感覚のまっただ中で演技をしているように想像しています。

──映画の中でも、家福が高槻に、感情が入り過ぎているから抜くようにと言うシーンがありますね。あれは普段の濱口さんの演出法なのですか?

あんな高圧的には言いませんが(笑)、もう少しだけ力を抜いてやってみましょうか、というようなことを言うことはあります。

──野心的な演出方法ですよね。演出家とは、俳優が感情を入れて演技するように演出するものだと、観客には思われていると思いますが、あのシーンではそれと反対のことやっていますね。

感情表現のある演技を否定しているわけではなく、それはむしろ目指すべき地点です。準備として、予め想定した記号的な表現が入ってこないように本読みをしている、ということですね。本番では、本当にそこに感情が生じているのであれば、それがどれほど大きな表現になっても別に問題ないと思っています。観客の評価として「棒読み」というものと、生々しいものが混在するのは、これまで言ったように、ごく単純にそれらが実際に混在しているからなんだろうな、と思っています。

──例えば、ジョン・カサヴェテスは感情を引き出す演出に長けていることで、彼の作品での俳優の感情表現をひとつのロールモデルという若い俳優も多いですね。濱口さんとしては、同じことをやっていると思いますか?それとも正反対のことをやっていると?

それはどちらかと言うと、アメリカ人と日本人の違いではないかと感じています。例えば、フランス人はこんな風にしゃべるし、アメリカ人はこんな風にしゃべる、あるいは身体のふるまいによって出てくるものがありますよね。僕もジョン・カサヴェテスのような感情表現に非常に憧れた時期があるし、今も実際に憧れはあります。でもそれは、日本人の極めて抑制的な身体からは普通は出てこない表現だと今は考えています。日本人にそのような感情表現を課して表現してもらったとしても、かなり無理した形にしかならないから、あまり意味がありません。まずは自分たちが使っている身体を出発点にしないと、(良い感情表現には)辿り着けないでしょう。

──小説の「ドライブ・マイ・カー」について惹かれた理由が、「声」について表現されている短編だったから、というお話もされていましたね。この作品は、声を含めた音に関して、野心的なアプローチをされていると思います。無音のところもありますし、最後の方のシーンで手話だけで、表現されています。それで高いテンションが生まれることを、東京の小さな試写室で観た時よりも、2,000人以上の観客が入るカンヌのリュミエールシアターの大スクリーンで観た時の方が、より強く感じました。通常、アクション大作のような作品は大スクリーンで観るべきだけれど、ドラマは小さなスクリーンでもいいというようなことも言われがちですが、この作品は大きなスクリーンで見るべきだと、実感しました。映画ならではの表現として、音はどれほど意識したのでしょうか?

ありがとうございます。音には時間をかけたので、嬉しいですね。無音になるところがあるのですが、劇場のわずかな音や息遣いが聞こえてきて、それがすごく良かったですね。観客がいない状況だと、単なる無音のところなのですが、観客のわずかな蠢きまで感じられ、しかも、すごく集中して観ていることが感じられました。こういう音の構成にしてよかった、という気持ちになりました。

一緒に観た役者さんやプロデューサーとも話していたんですが、リュミエールでの上映は音としては今までの試写よりもずっと良かったんじゃないかと思います。整音していたときの感覚にすごく近くて。DCPという形式にすると音の帯域が少し削られてしまうのが少し残念なところなのですが、たぶんリュミエールという劇場は、映画専門ではないせいか、ちょっとだけ反響があります。ただ、鳴りすぎない。そこではそれぞれの音が粒立って聴こえつつも、音の膨らみが復活していて、個人的には今までで一番良い音だという気がしました。

──それは映画祭ならではですか?

観客も良かったというか、集中力があった気がします。満員のお客さんがいて、それが2,000人規模なので、それでいて静かであることが凄い。その静かさは稀有なことですよね。日本で3、4人しか入ってない劇場で静かなのは経験していますけど。

──この作品に関してはどのようにサウンドデザインを考えられたのですか?

野村みきさんという、フランスで音を学んできた方に、音に関しては基本的に統括していただきました(※クレジットではリレコーディング・ミキサー)。日本だと、伝統ということなのか、台詞(声)、音楽、効果音の担当者それぞれがフェーダーのつまみを持っていると聞きます。よく聞くのは、自分の音を聴きたい、聴かせたいと思うのか、音を上げ合う傾向があると。ある種の競争関係があるんですけど、本作では野村さんが音全体をトータルに判断して、僕に提示してくれます。

──日本で映画を観る場合の理想的なサウンドデザインとは?

一般的な日本映画の場合、多少、行き当たりばったりの音響設計になっていることが多い気がします。音楽をべったり貼ったりとか、環境音を付けておけば良いだろう的な。声を聞かせるのと、ノイズを聞かせるのを同時にやるわけですが、どっちもちゃんと聞こえるというにサウンド設計しておくことが大事なことですね。

先ほど少し、カメラが捉える体のサインの話をしましたが、基本的に体に起きていることは、カメラはフレームの範囲内に関しては全部捉えてしまいます。それは拡大すれば、当然より良く見えるし、撮影現場では思いもよらなかったことも見えてしまいます。だから、どんな大きなスクリーンで観られても問題がないように、現場でやることを、ひたすらちゃんとやるようにしています。限界まで、よく見ようとすること。音も同じことで、大音量ではごまかせずに聞き取られてしまうことが多くあります。なので、できるだけ何度も聞き返しながら、細かい部分まで聞こえてくるように努力しています。

==

『ドライブ・マイ・カー』

出演/西島秀俊、三浦透子、霧島れいか、パク・ユリム、ジン・デヨン、ソニア・ユアン、ペリー・ディゾン、アン・フィテ、安部聡子、岡田将生

原作/村上春樹 「ドライブ・マイ・カー」(短編小説集「女のいない男たち」所収/文春文庫刊)

監督/濱口竜介

脚本/濱口竜介、大江崇允

音楽/石橋英子

製作/『ドライブ・マイ・カー』製作委員会

製作幹事/カルチュア・エンタテインメント、ビターズ・エンド

制作プロダクション/C&Iエンタテインメント

日本公開/2021年8月20日(金)より、TOHOシネマズ日比谷ほか全国ロードショー

配給/ビターズ・エンド

公式サイト

©2021『ドライブ・マイ・カー』製作委員会