【単独インタビュー】『Arc アーク』SF作家ケン・リュウが語る、“物語”が存在する意味

- Joshua

人類で初めて永遠の命を得た女性の人生を描いた、21世紀を代表するSF作家ケン・リュウの傑作短篇小説「円弧」(アーク)を実写映画化した『Arc アーク』が6月25日(金)より全国公開されます。

舞台は、そう遠くない未来。放浪生活を送っていたリナ(芳根京子)は、遺体を美しい姿のまま永久に保存する「プラスティネーション」という技術の第一人者であるエマ(寺島しのぶ)と出会います。彼女の元でその技術に触れ、次第に才能を発揮させていくリナ。一方、エマの弟の天才科学者・天音(岡田将生)は、そのプラスティネーションの技術を発展させ、遂にストップエイジングによる「不老不死」を実現させます。リナはその施術を受けた世界初の女性となり、30歳の姿のまま永遠の人生を生きていくことになりますが──。

原作の息をのむほど斬新な不老不死のシチュエーションを引き継ぎながら、映像世界へと鮮やかに転生させたのは、石川慶監督。長編映画デビュー作の『愚行録』がベネチア国際映画祭オリゾンティ部門に選出されるなど海外においても注目を浴び、続く『蜜蜂と遠雷』では毎日映画コンクール監督賞、報知映画賞作品賞、日本アカデミー賞優秀作品賞他数の映画賞を受賞した気鋭です。本作では『愛がなんだ』の澤井香織とともに脚本を手がけ、新たなオリジナルストーリーを融合させました。

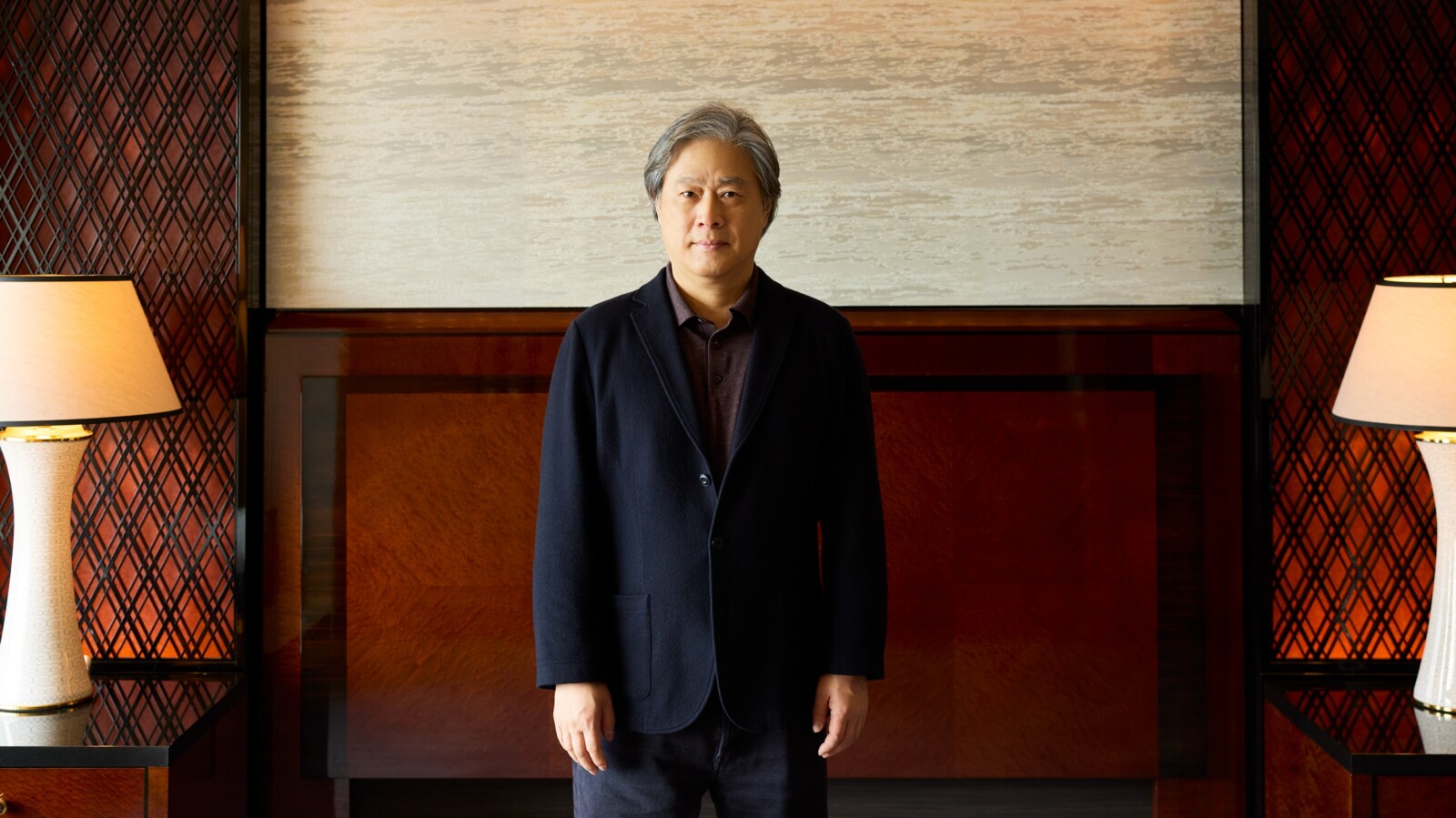

原作を手掛けたケン・リュウは、2011年に発表した短篇「紙の動物園」で、その年の最も優れたSF・ファンタジー作品に与えられる3大賞として知られる、ネビュラ賞、ヒューゴー賞、世界幻想文学大賞の3冠を制覇するという史上初の快挙を成し遂げた奇才。ハーバード大卒の弁護士、プログラマーとしての顔も持ちつつ、「三体」など中国SFの英語翻訳も積極的に行っています。

『Arc アーク』の制作にエグゼクティブ・プロデューサーとして参加し、脚本開発では石川監督に様々な提案を行ったケン・リュウが、公開に先立ちFan’s Voiceのオンラインインタビューに応じてくれました。

ケン・リュウ

──最初に今回の映画化のオファーを聞いた時の印象は?このプロジェクトにゴーサインを出し決め手は何だったのですか?

とにかく最初は驚きました。「円弧」はとてもアメリカ的な物語として書いていたので、石川監督から日本で撮影して映画化したいというお話をいただいた時は、非常に驚きました。でもそのオファー内容を読んでいくと、なぜ石川監督がこの作品を選び、そしていかにして映像化したいのかを、すぐに理解することができました。彼は私の作品に対し、油絵というよりも水墨画のようなイメージを持っていて、私らしいスタイルやムードがあると説明してくれました。私はいつも、映画化にあたっては、原作とは異なる何か新しい側面を持たせるべきだという信念を持っています。なぜなら、あらゆる物語はそれぞれの媒体に固有のものだから。文字で書かれた物語をそのまま映像で表現しようとしても、決して上手くいかないものです。しかし石川監督は、どのようにして映像で新たな物語を作りたいか、彼なりの考えを的確に説明してくれました。それから私は、自分の作品が映画化されるのなら、私の作品とは別の、独立した芸術作品になって欲しく思っています。原作と映画がお互いに埋没してしまうのではなく、同じ魂を共有することで、お互いに語り合うように。まさに石川監督からのオファーはそうした理に叶っているものでしたから、ゴーサインを出しました。

──原作の発表から数年を経てこの物語に向き合うにあたり、物語自体に新たな視点が生まれたのではないかと思いますが、それはどの程度、脚本に反映されていますか?

本当に新たな視点でこの小説の物語を見つめることになりました。石川監督は、「少なくとも私が読んだ限りでは、永遠の命についての物語だとは思わない」「実際には、永遠の若さと永遠の若さへの恐れだと思う」と仰ったのですが、原作で私が感じながらもはっきりと言葉にできていなかったことを、非常に明確に表現してくれたと思いました。「ああ、確かにその通り。それこそ私が書いていた話だ」と。実に興味深い見方でした。

石川慶監督(右)

それと先ほども言ったように、全ての物語はその媒体に合わせて独自に作られているため、当然、脚本を読むことと完成した映画を観ることは、決して同じ体験ではありません。脚本を読んで自分なりのイメージを持っていたのですが、実際の映画は当然のことながら全く異なっていました。これは石川監督が得意としていることの一つなのですが、彼は素晴らしいビジュアル・ストーリーテラーですね。リナらが舞い踊りながら遺体のポーズを決めるシーンは、台本からはイメージできませんでしたが、映像では、視覚的に息を呑むような美しさでした。

このシーンで石川監督は、生者と死者が何千本もの細い線で繋がっている姿を映像で示しました。永遠の命というテーマでは、いかに死から逃れ、死を葬ることができるか、という話になりがちです。死ぬことはないと、いわば死を否定するような。昔の生活では、死という概念は子どもの頃から身近にありましたが、現代ではそこから距離をとろうとする傾向にあると思います。そうした中で、生者と死者が繋がっていることを視覚的な隠喩で示すこのシーンが持つ力強さが、とても気に入っています。自分自身が世代から世代へと続くこの長い鎖の一つのリンクにすぎないことに気が付き、死者と繋がっていることを実感できた時に信じられないほどの力が得られることを、このシーンは素晴らしい形で表現しています。本当に、石川監督の視覚的な隠喩はとてもパワフルで、文章であれば何ページにもわたって書き続けるようなことを、彼はたった一つの画に凝縮しています。

──「原作の『円弧』はディストピアの物語として書いたわけではない」と石川監督にアドバイスされたと聞きました。もう少し詳しく教えていただけますか?

私は、ディストピア的な物語はあまり好きではないんです。その世界ではこんなに酷いことが起こっていますよ、と語り過ぎてしまうと、結局物語の一面ばかりを強調してしまうことになるからです。悪役が自分を悪役だと思っていないのと同じですね。社会の成り立ちや物事において、大抵の場合は、そうなるまでに正当な理由があるものです。少なくとも権力を持つ人々にとっては。つまり、彼らがディストピアを作ろうとしたわけではなく、ほとんどのディストピアは失敗したユートピアなのです。現実の世界でも、フィクションの世界でも。

これは監督と話し合ったことなのですが、私は、「あなたはこう感じるべき!」というメッセージ性が強い物語を作りたいと思いません。面白い物語にならないと思うから。もしあなたが、「永遠の命や永遠の若さを求めると、ある種の罪深い状態に陥ってしまいますよ」という道徳的、寓話的な物語を書いているとしたらどうでしょう?そんな話、すでに100回は作られていますよね。

現代の医学によって、私たちはこれまで可能であったよりも長い寿命を、より健康的に生きられるようになりました。このような状況下では、人間としての反応の仕方が根本的に変化することは避けられず、これまで真実として受け入れられてきた多くのことが、もはや真実ではなくなります。こうした意識の変化において、人間の本質とは何か、不変なものは何なのか、私たちがこれまで生きてきた中で何が単なる偶然の産物でしかないのか、こうしたことをどうやって見極めるのか。私が伝えたかったのは、変化を恐れる人、変化を受け入れる人、変化を素晴らしいと思う人、変化を人間性の喪失だと思う人の話です。こうした人々の視線を、共感できる方法で伝えたかったのです。全員がすべての視点に同じように共感できなくても良い。それが私のやりたかったことです。

石川監督も同じように考えていたと思います。石川監督の物語の進め方はとても共感的ながらも、どちらかの立場を強く主張しているようには見えませんでした。これは、ある人はそれを受け入れることができ、ある人は受け入れることができないという、根本的な変化についての物語です。どちらかが正しいとか、どちらかが間違っているということではありませんが、人間社会におけるすべての根本的な変化は、このようにして起こるものです。大切なのは、どの見方に対しても、思いやりと共感を持って物語を描くことです。

──小説が映画化されるにあたって、最も大切にしたかったことは何ですか?

監督が原作者と同じ視点で物語の魂を見ることができると、映画化は最も成功すると思っています。物語の脚色を行う中で、原作との繋がりとなる普遍的なものですからね。今回のケースでは、私にとっての物語の魂は、主人公のリナの人生です。彼女は、ほとんどの人が経験できないような形で、非常に深い意味で成熟できた人物です。私はそのことに焦点を当てたかったし、思いやりと共感を持って伝えたいと思っていました。この映画は最終的にそれを実現していて、私にとっては非常に喜ばしいことでした。

──原作の「円弧」には2つのインスピレーションがあったと聞きました。1つはソニア・アリソンの本、もう1つはプラスティネーションに関する米国の特許です。この2つは一体どのように関係していたのでしょうか?また、これらのインスピレーションから、どのようなプロセスで「円弧」という物語を構築していったのでしょうか?

私はキャリアの大半を技術者として過ごしてきました。もちろん、弁護士として働いていた時期もありましたが、キャリアの大部分はプログラマーとして、後にはハイテク訴訟コンサルタントとして働いていました。特許に関する仕事も数多くこなし、調査もたくさん行ってきたので、いわばテクノロジーの歴史家にもなりました。

私は日頃から、ある技術がどのようにして発明されたのか、そして本来何のために発明されたのかを知ることに、非常に興味を持っています。プラスティネーションの特許技術に関連する数多の資料を読んだ時、死の瞬間を標本に凍らせたいという願望、生命のように見えて実はそうではないものを作りたいという願望という、技術の裏に隠れた想いがとても印象に残りました。非常に喚起力のある豊かなイメージだと思いましたし、この技術の発明者の心情、さらには、実際に遺体を解剖して、体液を交換して、生きているように見えるよう標本を作っていった時の気持ちを考えていました。もちろん、実際にプラスティネーションされた人体の展覧会にも行きましたが、これもまた衝撃的な体験でした。この種の作品には多くの倫理的な問題があるのは言わずもがなだとしても、解剖学的存在の現実を目の前にすることには、絶対的なインパクトがあります。人体は信じられないような芸術作品であり、自分の存在や死を直視するのにこれほど良い方法はないのです。

このインスピレーションが私の頭の中からどうしても消えず、こびりついていました。その後、「寿命100歳以上の世界」という本を読んだときに、寿命が延びたことの影響について書かれていて、「なるほど、これだ」と思いました。私の執筆活動は大抵、あるアイディアに夢中になるところから始まり、そのアイディアを単なる思考実験ではなく、現実的に感じられる方法で探求できるような適切なストーリーを見つけるまで、そのアイディアと格闘し続けるというプロセスを踏んでいます。

──この物語では、生を定義するために死は本当に必要なのか、何度も議論が繰り返されます。私は生の定義に死を要求するのは、選択肢の無さに由来する人類の誤謬かと思いますが、この部分は特定の立場をもって書かれたのでしょうか?

いいえ。私は弁護士としての訓練を受けているので、相反する2つの視点を取り上げて、両方の視点からできるだけ共感を得られるように表現しようとする傾向があります。物語の中では、死が人間の生命活動に意義を与えるのだと本気で信じている人物もいれば、死が人生に意味を与えると信じていない人物も登場します。後者に関しては、あなたが仰るように、死が神格化されてしまったのだと言えるでしょう。

物語を書くとき、私はどちらの立場にも立ちませんが、両方に共感を示し、時にこのような大規模な変革が起こるとき、ある人は容易に変化を受け入れることができ、ある人はそうではないというプロセスがあるという様相を示唆したいと思っています。どちらかが正しく、どちらかが間違っている、ということではなく。 永続的な意味を持つ神話と、状況の変化に応じて捨てることのできる神話は、人それぞれで異なるでしょう。

──不老不死というテーマは、「円弧」と同じく2012年に発表された短篇「波」にも共通しますね。

2つの作品はかなり近い時期に書かれていて、同じテーマに対する私のそれぞれの段階における考えを反映していたと思います。「波」では、主人公たちが乗る宇宙船が地球を離れてすぐに、永遠の若さを保つための技術が現実になったと伝えられます。彼ら自身がその恩恵を受けられるかは別にして、ともかく人類は死を克服した──つまり、「円弧」と同じ世界を舞台にしていたとも言えるかもしれません。

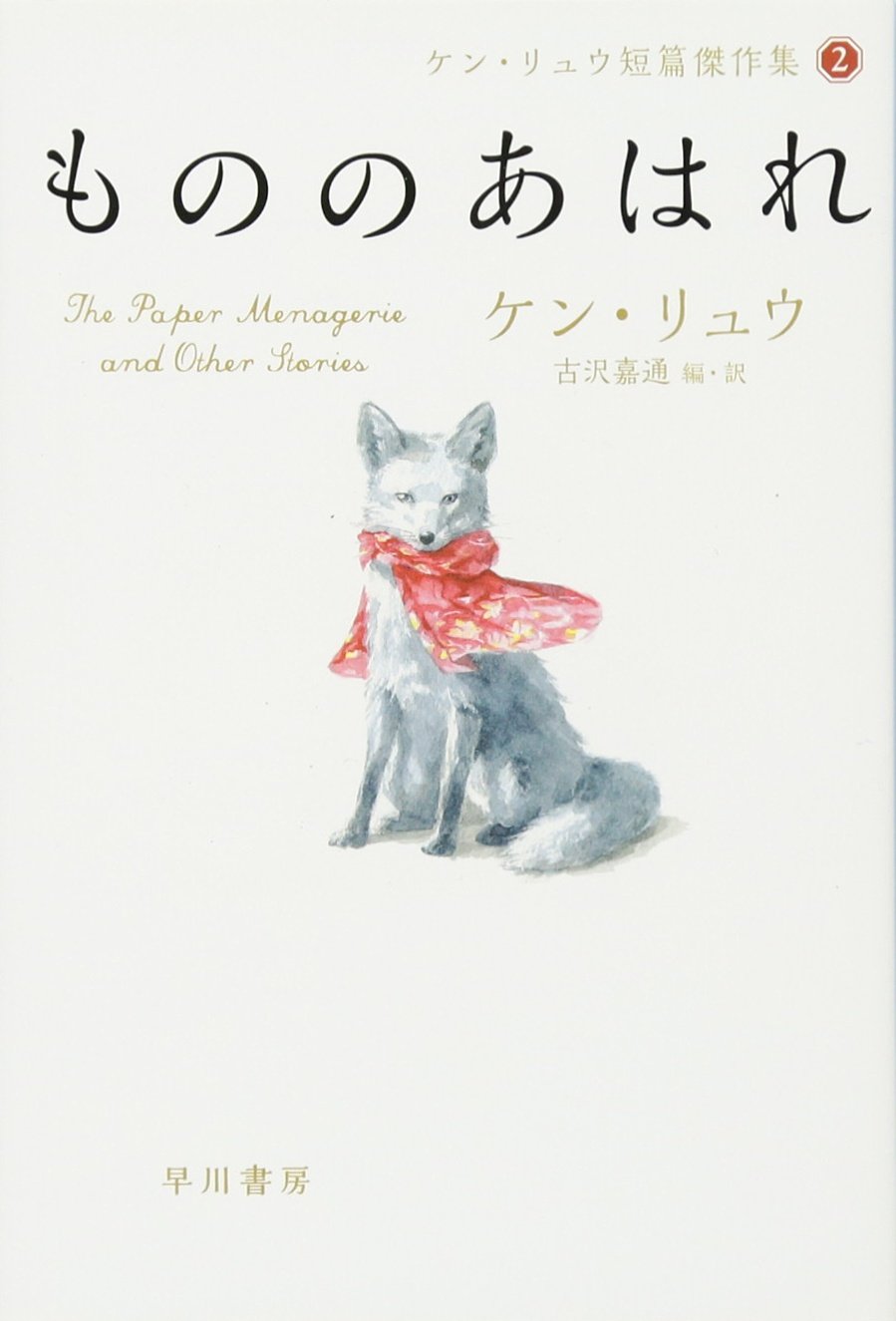

「円弧」「波」は共に「もののあはれ─ケン・リュウ短篇傑作集2」に所収(ハヤカワ文庫刊)

私は多くの場合、一つのトピックについて探求したいことを文字通り全て”探求”するには、一つの物語では不十分だと思っています。同じアイディアを様々な視点から探究するような、相互に関連した物語を書くことで、豊かさが生まれると思うことがあります。つまりこの2つの作品は、私の考えをシンプルなメッセージに集約することができなかった例の一つと言えるのではないでしょうか。 フィクションを書く時はいつも、物語が一方的で単純なメッセージに還元されるなら、その物語が存在する意味がないと思っています。物語が存在するのは、まさに単純な答えが分からないから、そしておそらく答えが存在しないから。ですから、この問題に適切に対処する唯一の方法は、異なる登場人物の異なる視点から全ての物語を語り、それらをまとめることで、より良いリアリティが得られるかどうかを確認することです。

──弁護士とプログラマーという職業は、仕事柄どちらも言葉の定義やその階層性を重要視することが求められると思いますが、作品作りにどのような影響を与えていると思いますか?

弁護士になって、ストーリーテリングの重要性を学びました。というのも、法の世界とは、人間社会のルールやその複雑さを学び理解するために、私も含めて人が集まるわけです。法律のことを学んでいく中で、法とはルールではなく考え方のことであり、言うなればルールを作ることであり、物語を語ることなのだという本質に気づいていきました。実際、法廷での弁護士の役割とは、事件に対する特定の見解を裁判官に納得させるために物語を語ることです。立法においては、人間が社会の中でどのように人生を構成するか、そしてその人生を構成するための最良の方法は何か、という物語を語る必要があるわけです。結局、法の世界に長くいると、最終的には物語以外に重要なことは何もないという結論に至るのです。法の世界における意見の相違とは実際には、何が”善”なのか、人間がどのように行動するのが良いのかというビジョンの相違に過ぎず、政治哲学における相違とは、人間がどのように行動するのかと、どのように行動する「べき」なのかという物語の根本的な相違に過ぎないのです。これに気づいて落胆する法律家もいるのですが、私はほっとしました。どんな意見の対立があっても、そこから新たな物語を作れば、新たな現実を作り出すことができることを意味しますからね。物語を作ることの重要性の認識をさせてくれたという意味で、弁護士であったことは私の作品創りに大きな影響を与えたと思っています。

そしてプログラマーという仕事が私に最も影響を与えたと思っているのは、記号の集合からアーティファクト(人工物)を作っていくというプロセスだと思います。プログラミングだとマシン相手に明確な記述を書いていく必要はありますがね。書くと言う意味では物語も同じで、ただ、そのプログラムの翻訳(=コンパイル)と実行が、物語だと読み手の脳内で行われるだけのこと。そして読者の世界認識や人間の本性をどのように考えているかによって、読み手の解釈は変わるでしょう。私が伝えようとしていた物語を読み手側も同じように捉えるか、それとも全く別の物語として解釈するかは、読み手の世界認識や人生経験にかかっているのです。つまり私の創作活動とは、私と読者の共同作業と捉えることができると思います。物語は読者の心象風景の中で真に”実行”されるまで生きたものにはなりませんし、そのおかげか、私は謙虚であり続けることができました。一般的に作家は”世界”を作る人のように思われているかもしれませんが、私は違います。私は世界をスケッチするだけ。読者が自分の経験や期待を込めて実際にそれをプログラムとして”動かす”ことで、その世界に初めて命が吹き込まれます。作家と読者のコラボレーションによる体験なわけです。

──科学という広い分野を応用科学と基礎科学に分けた場合、あなた自身はどちらにより興味が傾いていると思いますか?

そうですね、やはりプログラマーだったこともあって、興味は応用科学・テクノロジーの方に傾いていると思います。人間によるもの作り全般に興味があります。

これは以前にも話したことですが、テクノロジーの歴史を見れば分かるように、実は多くのテクノロジーは殆ど科学と関係なく発展してきました。人々は自分らの行いがなぜ上手くいったのかを根本的に理解することなく、多くの技術を実践・発展させることができました。別にそれで良いんです。現代でもテクノロジーの多くはそうして機能しています。私たち技術者はその背後にある基本的な科学にはそこまで関心がなく、その技術に関心があるのです。

技術者として私が何よりも大切にしているのは、テクノロジーが私たち自身の物語を語ることを可能にしている、ということです。私は常々、テクノロジーを理解することは、歯車やコードがどう動くだとか、プロセッサーが何だとか、ロケットがどうとか、そういうことではないと言っています。もちろんそれらも重要ですが、本当に面白いのはそこではなく、人々がテクノロジーを使って自分自身について語る一連のストーリーです。

私は、発明者が全く想像もしなかった用途でテクノロジーが使われ、社会のアイデンティティやその表現方法の一部になっていく様を観察するのが好きです。 ティム・バーナーズ=リー(※イギリスの計算機科学者。ワールド・ワイド・ウェブ(WWW)の概念を考案し、「ウェブ」の父として知られている)は、人々が自分の写真を撮ってアップロードすることが自身の技術の最も広く使われる応用例の一つになるとは想像もしなかったでしょう。キム・カーダシアンは技術の発明とは何の関係もありませんが、ある意味ではそうした技術を使ったメディアの本質的な定義を決める存在になりました。世界を大きく変えるのは、テクノロジー自体ではなく、人々がそれを使って語る自身のストーリーなのです。私が興味を惹かれるのはこの部分です。

ケン・リュウ © Lisa Tang Liu

──新型コロナウイルスのパンデミックが始まってから約1年半が経ちましたが、このある意味SF的とも言える世界でどのように日々を過ごしていますか?そして、執筆活動にどのような影響がありましたか?

そうですね、仕事での移動がなくなったという意味では、生活は一変しました。パンデミックの前は、執筆活動の一環としてだけでなく、未来学者として企業やシンクタンク、政府などを訪問して、未来の話をするために多くの旅をしていましたが、もちろんそんな機会は一切なくなり、家にいる時間が多くなりました。旅行自体を結構楽しんでいたので、そういう意味では残念ですが、しばらくできなかったことをやらざるを得なくなったという意味では、良い面もありました。例えば、古いゲーム機の修理や改造をするのが最近の趣味になったのですが、そうした以前からやりたいと思いながらも時間がなくて手をつけられていなかったことを始めて、沢山の新しい技術を学びながら、ステイホームの時間を楽しんでいます。

執筆に関しては、このパンデミックが芸術に与える影響を計り知るには、まだまだ時間がかかりそうですね。今のところ、パンデミックについて直接書くことを意識的に避けてきました。この経験が意味することを本当に理解するまでには長い時間がかかるでしょうし、リサーチ不足のものを書いても面白くないと思いますしね。

==

『Arc アーク』

舞台はそう遠くない未来。17歳で人生に自由を求め、生まれたばかりの息子と別れて放浪生活を送っていたリナは、19歳で師となるエマと出会い、彼女の下で<ボディワークス>を作るという仕事に就く。それは最愛の存在を亡くした人々のために、遺体を生きていた姿のまま保存できるように施術(プラスティネーション)する仕事であった。エマの弟・天音はこの技術を発展させ、遂にストップエイジングによる「不老不死」を完成させる。リナはその施術を受けた世界初の女性となり、30歳の身体のまま永遠の人生を生きていくことになるが…。

原作/ケン・リュウ「円弧(アーク)」(ハヤカワ文庫刊 「もののあはれ─ケン・リュウ短編傑作集2」より)

脚本/石川慶、澤井香織

音楽/世武裕子

監督・編集/石川慶

出演/芳根京子、寺島しのぶ、岡田将生、清水くるみ、井之脇海、中川翼、中村ゆり、倍賞千恵子、風吹ジュン、小林薫

製作/映画『Arc』製作委員会

製作プロダクション/バンダイナムコアーツ

2021年/日本/127分/スコープサイズ/5.1ch

日本公開/2021年6月25日(金)全国ロードショー!

配給/ワーナー・ブラザース映画

公式サイト

©2021映画『Arc』製作委員会