【単独インタビュー】『燃ゆる女の肖像』主演アデル・エネルが語る、”生きた芸術”を作ること

- Atsuko Tatsuta

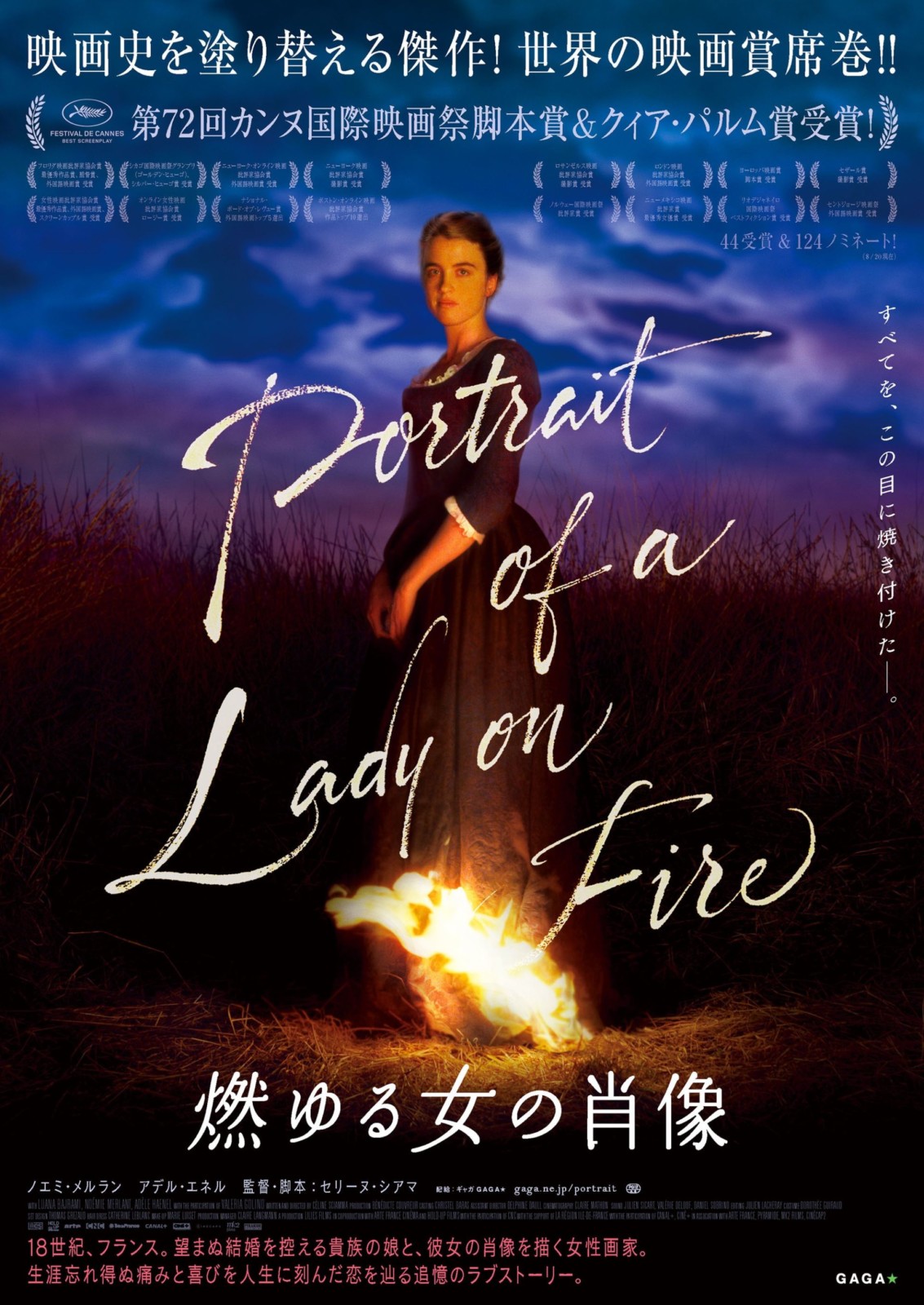

フランスの気鋭監督セリーヌ・シアマの『燃ゆる女の肖像』は、18世紀のフランス・ブルターニュの孤島に建つ貴族の館を訪れた若い女性画家マリアンヌ(ノエミ・メルラン)と、親から決められた望まぬ結婚を控えた娘エロイーズ(アデル・エネル)という、全く異なる世界で生きるふたりの出会いと恋、そして、それぞれの選択を描いた感情を揺さぶるドラマです。

カンヌ国際映画祭でグランプリを受賞したマティ・ディオプの『アトランティックス』(19年)を手がけた撮影監督クレア・マトンの絵画のような映像や、『トムボーイ』(11年)でシアマと組んだエレクトロミュージックのプロデューサー、ジャン=バティスト・デ・ラウビエの印象的なオリジナル曲やヴィヴァルディの協奏曲といった音楽も、この作品を忘れがたいものにしています。

第72回カンヌ国際映画祭で脚本賞とクィア・パルム賞を受賞した本作で、エロイーズを演じたアデル・エネルは、シアマの監督デビュー作『水の中のつぼみ』(07年)でセザール賞有望若手女優賞にノミネートされ、脚光を浴びました。『スザンヌ』(13年)でセザール賞助演女優賞を受賞、『ミリタリーな彼女』(14年)ではセザール賞主演女優賞を受賞し、フランス映画界を代表する実力派女優となりました。

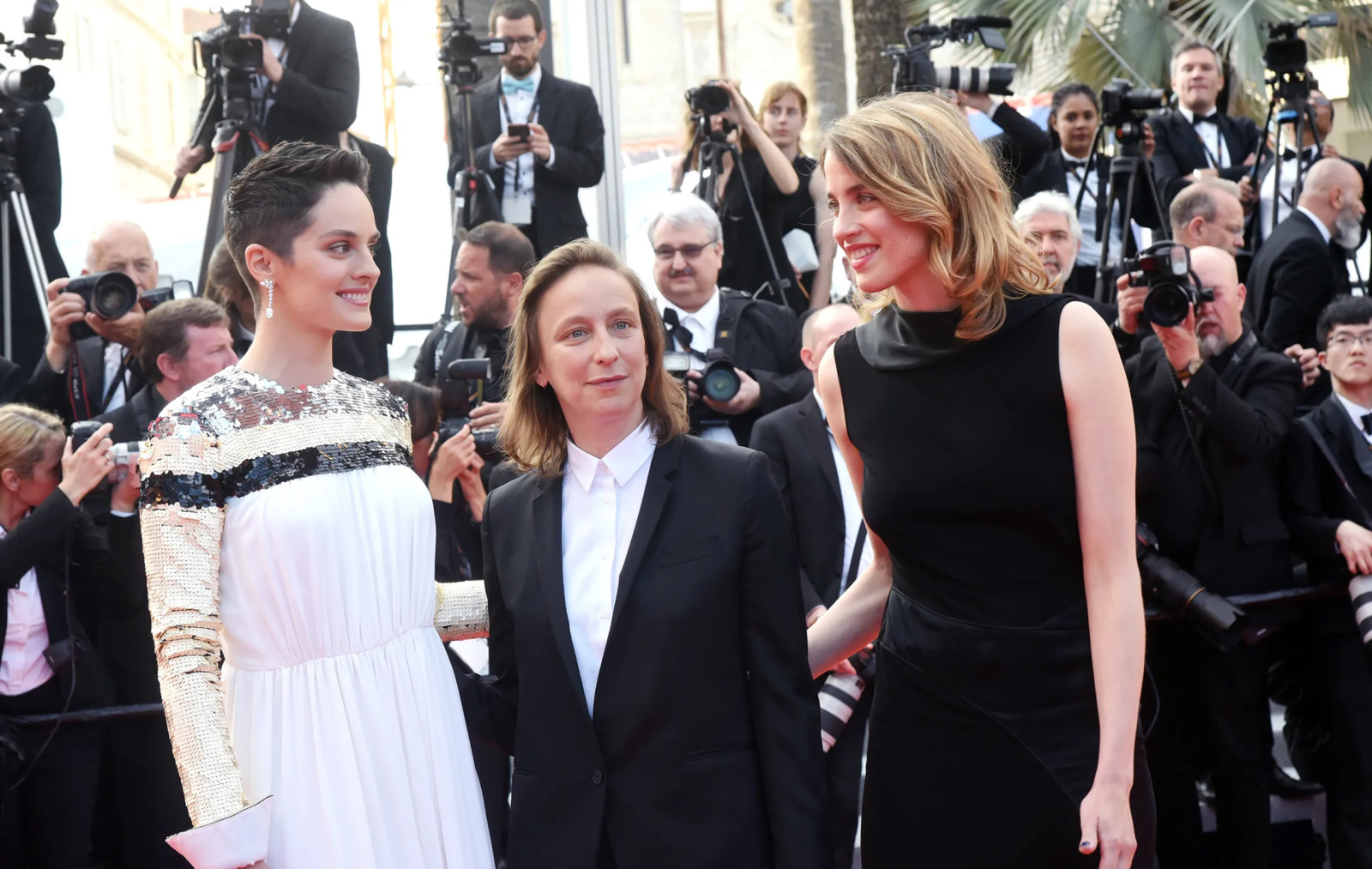

ノエミ・メルラン、セリーヌ・シアマ監督、アデル・エネル(第72回カンヌ国際映画祭にて)Photo: Foc Kan/FilmMagic

長い間、プライベートでもパートナーだったシアマ監督(現在は離別)は、本作で女優アデル・エネルの新しい側面を引き出き出すことに成功。日本公開に際して、パリで新しい舞台のリハーサル中だというエネルが、オンラインインタビューに応じてくれました。

Photo: Cyril Duchêne / FDC

──あなたとシアマ監督は長い付き合いになりますが、エロイーズ役については、どういう会話をされたのですか。

セリーヌがこの作品の構想を練っているという話は、かなり前から聞いていました。なかなか制作にこぎつけられなかったりした事情もあるんですが……。なので、実際に脚本を読んだときも、おおまかなストーリーに関してはかなり知っていました。2日くらいかけて読んだのですが、フィクションならではの描き方が見事だし、政治的な問題提起も的確にされていると思いました。役者としても振り幅のある演技のできる、とても素晴らしい脚本だと思いました。

セリーヌとは長い付き合いなので、役作りについては事細かに話すことはなく、ほとんど私に任せてくれます。いちいち相談せず、ほとんどは自分のなかで、ああしようかこうしようかと考えていましたね。私がエロイーズというキャラクターで興味深いと思ったのは、自分がどう生きているのかということを意識して、彼女自身が変化していく点です。

役作りにあたって、エロイーズの3つのフェーズを考えました。最初は半透明のような感じで、ちょっと掴みづらいところがある。2段階目は、それが除々に溶けていく解凍の時期。そして、3段階目が、彼女の熱い部分です。同じ映画の中で、どんどん変化が現れる。他人との関係性や話す言葉も違ってくる。同じ映画の中で、ひとりの人物の変化を演じることはとても興味深かったですね。

──海へ飛び込むことに躊躇しないマリアンヌに対して、エロイーズは島に住みながら海に入ったことがないなど、自由な生き方と保守的な生き方が対照的に描かれますね。

エロイーズは結婚に限らず、さまざまな制約の中で生きてきた人です。彼女のほうが生命力が乏しいにもかかわらず、好奇心が旺盛で、冒険心も旺盛な人物というのがわかってくる。対照的な人物と思われがちだけれど、エロイーズは実はこれまでは、やりたくても、しがらみからできなかったのだということがわかってきます。

──マリアンヌのドレスは情熱的な赤で、エロイーズのドレスは理性的な青。ドレスの色がそれぞれのキャラクターを代弁しているようですが、肖像画のドレスの緑には、どんな理由あると思いますか。

私は色についてよく知らないのだけれど……。ドレスは色の違いでインパクトを出していたし、セリーヌが、(あの肖像画の)ドレスの緑にこだわっていたことは確かです。でも、緑に意味を込めたというよりも、なにか他のドレスとは印象の違うものを表現したかったのだと思います。

──劇場のシーンのあなたはとても素晴らしかったです。あのエモーショナルなシーンは、どんな風に演じたのでしょうか?

そこはシアマ監督が脚本で最初に書いた、思い入れの強い重要なシーンです。狭い場所での撮影だったので技術的にも難しく、意味も大きいシーンだったので、集中力を要しました。監督の思いもあるし、音楽に力をもらった部分もあるし、いろんな感情が湧き出てくる。私は演じることをスポーツのような感覚で捉えているのですが、今回もスキーの滑降のようなスタンスで臨みました。スポーツは、プレイ中に想定外のことが起こっても臨機応変に対応しなければなりません。演技も、準備はしても、演じているうちに相手の反応とかその場にならないとわからない要素が、別の感情を引き起こしたりする。そのときに湧いてきた感情など、いろんなものが混ざりあったのが、あのラストシーンでした。

──スポーツをするように演じるというのは面白いですね。それはどんな風に発見したのですか?

演じることを自由に捉えられるようになったから、そういう感覚を持つようになりました。監督の演出はスポーツにおけるルールのようなものであって、そのルールを踏まえて演じていくのが、役者の仕事だと思ってます。役者は、デモンストレーションをするのではなく、スタイルを提案すべきですが、自分が提案するだけでなく、共演者の出方を見ながら演じていく部分もあります。サッカーでも、自分がこうしようというビジョンはあっても、相手の出方によって動きが変わってくるように、対応しなければならないでしょう。意識的な部分と無意識的な部分があるので、相手の出方によって反応しなければならない。想定内と想定外の部分が起こるという意味で、スポーツのようだと感じているんです。

──『燃ゆる女の肖像』は、18世紀が舞台ですが、実際に観てみると今日的テーマが内包されていると思います。この映画がいま作られた意味をどう感じていますか。

この映画は、確かに18世紀が舞台でありながら、とても現代的な映画だと思います。過去の時代のストーリーに深みが与えられるのが、フィクション映画ならではの強みです。この作品は、女性と女性の物語であることも重要です。つまり、ふたりは平等な立場で惹かれ合い、手探りでふたり独自の言語を作りあげていく。

さらにいえば、この作品は、多くの映画が男性からの視点で描かれてきたことにも、問題提起しています。「あなたは私を見ているけれど、私もあなたを見ているのよ」というセリフがありますが、これは男性に対して、“女性だって男性を見ている”のだ、ということを指摘しています。いろいろな意味で、現代的な要素を内包している作品だと言えますね。

──現代的ということでいえば、この物語は女性の生き様や生きづらさについても意識的に描かれています。使用人のソフィも加えると、とても多様な女性の生き方を描いている。特にマリアンヌは、女性の芸術家が認められないため、父親の名前でしか作品を発表できないし、芸術のために結婚しないとも言っています。シアマ監督は彼女を通して、女性アーティストの生きづらさについて描いていると思いますが、ジェンダーギャップについての議論が活発に展開されているフランス映画界でも、こうした問題は、いまも存在すると思いますか?

女性アーティストの生きづらさは、今日でも大いにあると思います。男女の不平等は制作現場でも多いにあるし、男女の役割分担も明確に残っている。女性が自分の意見や主張を通そうと思うと、男性が作るものよりはるかに優れたクオリティのものを作らなければならないんです。そういった意味では、今でも不平等はあります。なぜこういう不平等が続いているのかといえば、続けることでメリットがある人がいるということ。それが現体制の維持の原因です。残念ながら、それが現実です。

──本作はカンヌでクィア・パルム賞を受賞しましたが、LGBTQの映画に関して、観客も作り手も意識が大きく変わったと思いますが。

フランスでは、こういったテーマが扱われる作品は徐々に増えていますが、社会のほうは相変わらず変化がみられないと思います。メディアでも取り上げられることが多くなったのにも関わらず、依然として家父長制度も変わりませんしね。

──出演者やスタッフもほとんどが女性ですが、女性のチームで撮影できたことは、作品にどんな影響を与えたと思いますか?

通常、男性監督、あるいは男性スタッフが多い現場では、男性の視点からどう見られるのかを考えなければいけないのですが、今回は多くのスタッフが女性だったことから──すべて女性ではなく一部男性もいたのですが、自分たちが伝えたいことに正当性を与えられるというか、いちいち説明をしなくてもわかりあえる環境もありました。エネルギーが無駄に消費されることなく、良い撮影ができたと思います。

──絵画のような素晴らしい映像を撮ったクレア・マトンも注目すべき女性の撮影監督ですね。

クレア・マトンとは信頼関係があります。彼女は物事を適当にしないし、カメラワークは正確で。枠の中の奥行き感とかをものすごく緻密に設計する方。実際に撮っているときには、私が想定しないような撮り方をしたりして時々驚かされるのですが、とても信頼しています。安心して、演じることに集中できますね。

──映画史に刻まれる傑作になったと思いますが、改めてセリーヌ・シアマ監督はどんな監督でしょうか?

彼女の強みは、衝突を取り入れることなく、人間関係の複雑さを描くことができる点です。線の使い方、色の使い方などに明確なアイディアを持っていますね。彼女は“生きた芸術”ともいうべき、フィクションの力も信じています。語らなけばならないテーマを持ちつつ、ステレオタイプな語り口を崩し、問題提起をしつつもそれを乗り越えるツールのようなものを与えてくれる。そういうことができるという意味で、素晴らしい監督なのです。

==

『燃ゆる女の肖像』(原題:Portrait of a Lady on Fire)

監督・脚本/セリーヌ・シアマ

出演/アデル・エネル、ノエミ・メルラン

原題:Portrait de la jeune fille en feu/2019/フランス/カラー/ビスタ/5.1chデジタル/122分/字幕翻訳:横井和子/PG12

日本公開/2020年12月4日(金) TOHOシネマズシャンテ、Bunkamuraル・シネマ 他全国順次公開

配給/ギャガ

公式サイト

© Lilies Films.