【単独インタビュー】『ようこそ映画音響の世界へ』監督と脚本家が語る、良い映画音響とは

- Atsuko Tatsuta

ハリウッドの映画音響に焦点を当てた世界初のドキュメンタリー映画『ようこそ映画音響の世界へ』が大ヒット公開中です。

音楽、声、効果音など、映画の“音”は、どのように作られ、どんな効果をもたらしているのか。歴史に残る映画を支えてきたサウンドデザイナーたちや、ジョージ・ルーカス、スティーヴン・スピルバーグ、デヴィッド・リンチ、ソフィア・コッポラ、クリストファー・ノーラン、ライアン・クーグラー、アン・リーら独創的な作風で知られる映画監督たちなどへのインタビュー、さらには名作のアーカイブなどから100年に及ぶハリウッド映画における“音”の歴史を読み解く、感動的なドキュメンタリーです。

映画ファンに、目から鱗が落ちるような新鮮な興奮をもたらした本作を制作したのは、数々の映画人を排出している南カリフォルニア大学(USC)で教鞭をとる音響デザイナーのミッジ・コスティン(監督)と、ノースイースタン大学でストーリーテリングを教えるボベット・バスター(脚本、プロデューサー)。日本での大ヒット公開を受けて、二人はLAより、約2時間に及ぶFan’s Voiceの単独オンラインインタビューに応じてくれました。

ミッジ・コスティン(監督、プロデューサー)

──今、どちらにいらっしゃるのですか?

コスティン カリフォルニアのロサンゼルスです。煙が立ち込めています。

──山火事のせいですか?

コスティン そうです。それにLAではコロナも蔓延しています。

──カリフォルニアでは撮影は再開されているんですか?

コスティン 一部のテレビや多少の長編映画の撮影は始まっていますが、まだゆっくりと、ですね。

バスター 油が燃えているような臭いがしますね。私は山に囲まれた”ハリウッド”サインのすぐ下に住んでいるのですが、グリフィス天文台からは普段はLA全体が見渡せるのに、今は海が見えないほど空気が霞んでいます。

ボベット・バスター(脚本、プロデューサー)

インタビューを始める前に、ミッジ、カレンらこの映画のパートナーたちを代表して(配給の方に)言わせていただきたいのですが、本作が日本で素晴らしい配給をされていることに感動しています。アメリカでも同じようにいっていたらと思うのですが…(笑)、本当にありがとうございます。ポスターやパンフレット、Tシャツのデザインも良いので、ぜひ私たちにも送ってくださいね。ポスターは本当に美しいと思います。額装して飾りたく思っています。

──では、お話を伺っていきたいと思います。『ようこそ映画音響の世界へ』は、たいへん興味深く拝観しました。これほどまでに映画音響について簡潔にわかりやすくまとめた映画は初めて観ましたし、映画における“音”について、多くの気づきをもたらしてくれると思います。

コスティン 私は元々サウンドエディターですが、こうやってまとめることができたのは、私とボベットが大学で長い間教えてきたことも大きいと思います。人に何かを伝えることについて、私たちは長い間訓練してきましたから。

バスター 私は脚本とストーリーテリングを教えています。映画音響について学生は、初めはわかったつもりで授業に来るのですが、すぐに“音”について何もわかっていないことに気づき、みんな驚いています。音についていえば、まず聴く耳を育てなければならないので、そこから教えていますよね。

コスティン 私はUSCの映画学校に通っていた頃、音響の大切さに気付いていなかったんです。その後、サウンドエディターの仕事をしながら、”音”の大切さを発見しました。USCで教鞭をとり始めた時、映画制作の授業の紹介文には、”ビジュアル・ストーリーテリング”と書かれていたのですが、”オーラル”という言葉を追加するようにお願いし、”ビジュアル&オーラル・ストーリーテリング”としてもらいました。映画では、音で語ることもとても重要なことなのですから。

実はこの作品は、2000年代の初め頃に動き始めたんです。でも、ご覧いただいた通り、いろいろな映画のクリップを使わないと成立しない作品です。当時は、フェアユースがアメリカでもまだ定着していなかったので、一旦は諦めざるを得ませんでしたでした。そうした素材が自由に使えるようになった今、ようやく実現できました。

バスター USCの大学院で映画のプロデュースを学んでいた時、講師のひとりに『オースティン・パワーズ』監督のジェイ・ローチがいました。最近では『スキャンダル』を手掛けましたね。彼がある時、授業でデヴィッド・リンチの『エレファント・マン』を上映し、アラン・スプレットのサウンドデザインに注目しましょうという講義をしたんです。一回の講義だったのですが、本当に”耳”を開かされる時間でした。この映画に込められた幾重にも重なるキャラクターや感情の奥深さがわかり、サウンドデザインの重要性に気付かされました。それからというもの、評判の良い映画が出てくる度に、サウンドデザイナーが誰だったのか、またそうしてサウンドデザインを大事にした監督は誰なのか、気にするようになりました。

デヴィッド・リンチ

そうこうしているうちに、イタリアからサウンドデザインについての講義シリーズを組み立てて欲しいという依頼があった。イタリア映画には、撮影技術に関しては確固たる歴史がありますが、サウンドデザインに関しては全くなかった。なので、ローマでサウンドデザインに関する1週間の講義シリーズを行いました。その同じ講義シリーズを、ピクサー社からも依頼を受けて、行いました。そこで出会ったのが、ゲイリー・ライドストロームでした。彼がその講義を聴きに来てくれていたんです。オスカーを7つも受賞しているゲイリーが私の講義を聴きに来ていたなんて感激しました。彼のもとに行き、もし私が間違っていることを言っていたら…と言いましたが、”全部あなたの言う通り、素晴らしい”という返しで、そこから、なんでこのテーマのドキュメンタリーがないんだ、という話になりました。彼は、「自分は忙しいけど、もしあなたが作るなら支援する」と言ってくれました。それで企画書を書いてゲイリーに見せると、ジョージ・ルーカス、スティーヴン・スピルバーグ、ロバート・レッドフォードを紹介するが、とにかくUSCのミッジ・コスティンに会うべきだ、と勧めてくれました。ミッジとは顔見知りだったので、そこで連絡をとりました。

──制作はどんな風に進んでいったのですか?

コスティン もともと私は映画の本編クリップを使って授業を教えていたのですが、ボベットが書いた企画書は作品の全体概要を書いた1段落くらいのものだったので、私とボベットと、プロデューサーのカレン・ジョンソン、編集のデビット・J・ターナーの4人で、どんな作品を登場させるか話し合いながら、決めていきました。ひと部屋を借り切って、そこにボードを貼り付けて、どういう映画を取り上げどう歴史を紐解いていくのか、構築していきました。必ず入れるべき作品とか。黒澤明の作品も入れていますが、本当は、もっともっとインターナショナルな作品を取り入れる予定でした。でも、カリフォルニアで取材した方々だけでもかなりの人数になり、それ以上広げると収集がつかなくなりそうだったので、アメリカ映画史を中心に組み立てることにしました。

バスター NHKが資金を出した作品で『ヴィジョンズ・オブ・ライト/光の魔術師たち』(92年)という、撮影技術からみた映画の歴史を描いた素晴らしいドキュメンタリーがあります。当時は、HDカメラのプロモーションもしたい時期だったので、この映画が作られ、北米でもリリースされました。私たちは担当したNHKの重役と会い、その映画の音響版、”サウンド・オブ・ライト”を作りたいと話しました。面白いアイディアだという反応をもらいつつ、”間”というものの概念も盛り込めるかといった話があったり、私たちも『七人の侍』や、小津といった様々な日本人監督の作品を取り入れようとしたのですが、NHKとは上手く折り合いがつきませんでした。

──ジョージ・ルーカスやスティーヴン・スピルバーグは、ゲイリーからの紹介だったということですが、彼らより下の世代のクリストファー・ノーランや、さらに若いライアン・クーグラーにも取材されていますね。どのようにして彼らを選び、またどのようにアプローチしたのでしょうか。

コスティン 基本的には、そうした監督と仕事をしたことのあるサウンドデザイナーを通してアプローチして、インタビューにつながりました。例えば、クリストファー・ノーランのサウンドデザイナーであるリチャード・キングとは、映画の仕事を何本か一緒にしたことがありました。

バスター サウンドデザインという意味では、最も良い実例と共に、音というものが映画のストーリーを変えるだけの力があることを、サウンドデザイナーたちがどのようにして発見してきたのか、その歴史も伝えられるように、様々な観点から作品を選びました。またその中で、ウォルター・マーチ、ベン・バート、ゲイリー・ライドストロームという3人が中心的人物に浮かび上がりました。彼らは互いがメンター同士で、より良いサウンドデザインのために、どのように学び合っていったのかという流れも、見せようということになりました。

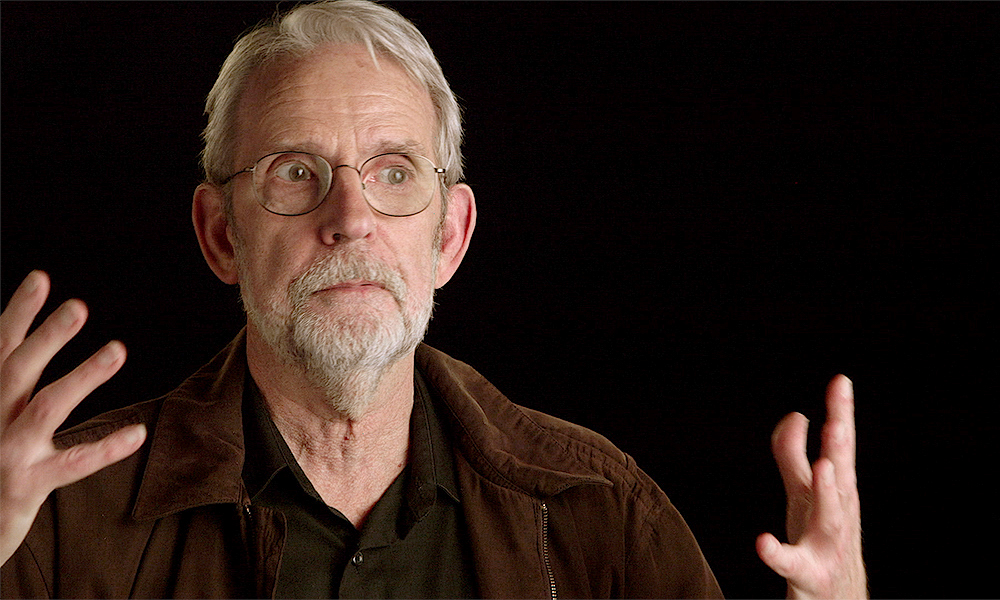

ウォルター・マーチ

──取材した人たちの中で、特に、印象に残っている人はいますか?

コスティン 一番印象に残ったのは、バーブラ・ストライサンドですね。彼女は、ほとんどインタビューに応じないのですが。ドルビー社のイオアン・アレンがインタビューで教えてくれたのですが、彼女はスタンリー・キューブリックとジョージ・ルーカスに並び、ステレオとノイズリダクションをドルビーに普及させた人物なのです。映画中でも登場しますが、彼女は主演と製作総指揮を務めた『スター誕生』(76年)の製作中に、劇場でステレオで上映されるようにしたいと頑張ったんです。

バーブラ・ストライサンド Photo: Matt Brown / ©A.M.P.A.S.

当時は、スタンリー・キューブリックの『時計じかけのオレンジ』やジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』が製作中でしたが、ほとんどの映画はモノラルで、マルチトラックやノイズリダクションは普及していませんでした。ステレオで上映するには、劇場の改修が必要でしたからね。イオアン・アレンがどのスタジオに話を持ちかけても、経費がかかるからという理由で全く興味を示されなかったのに、大スターで資金力も発言権もあったバーブラ・ストライサンドが、もちろん『スター誕生』はステレオでかけるべきと主張すると、スタジオもやりましょうとなったのです。バーブラは映画音響の歴史において重要な役割を果たしたわけで、そのことを含め彼女に連絡したところ、本人にはその自覚がなく興味を示してくれて、インタビューにつながりました。彼女は当時、ステレオといったものはすでに普及し、一般化したものだと思っていたのですね。

当時は6、7週間ほどでサウンドミキシングを仕上げるのが普通だったところ、『スター誕生』は異例の4ヶ月間をかけました。制作費も使い切っていたので、プロデューサーとしても参加していたバーブラが100万ドルの自己資金を投入しましたが、最終的にその音を聴いて満足したスタジオが経費を負担しました。

バスター スティーヴン・スピルバーグには、最初の頃からインタビューのためアプローチしていました。『プライベート・ライアン』や『ジュラシック・パーク』などで組んだ、7つのオスカーを取っているゲイリーから働きかけてもらいました。「もちろん、ぜひ」という返答が来たのですが、それから5年間、側近の方と何度もミーティングを重ねたのですが、多忙のためという理由でなかなか時間をとってもらえませんでした。そしてついに映画を完成させなければならなくなり、その側近からも、とにかく時間がとれないと連絡がきました。授賞式でのスピルバーグのシーンを映画の冒頭と最後に入れて映画を完成させ、その使用許諾を得ようと映像を送ったところ、スピルバーグはその紙にサインする時に「待て、僕はこの映画に出ると約束した。このインタビューを受けたいんだ」と言って、この週末にインタビュー出来ると電話がかかってきました。もちろん、あのスピルバーグがインタビューに答えてくれるというのだから、急いでクルーを集めました。彼は本当に心からこの映画を支援したがっていたので、素晴らしい回答をたくさんくれました。

スティーヴン・スピルバーグ

──このドキュメンタリーでは、映画館でのサウンドシステムは、モノラル、ステレオ、サラウンド、デジタルと進化してきた経緯が説明されていますね。今は、IMAXや4DXとか、劇場もさらにバリエーションが出てきています。

コスティン 技術の進化につれ、音響もより没入感のあるものになってきていますね。ただ、『ゴッドファーザー』をはじめとしたウォルター・マーチが手掛けた多くの作品は、モノラルです。それでも、サウンドデザインがストーリー、キャラクター、ビジュアルのトーンやムードと上手く融合していて、それこそが最も大事なことです。なぜなら、今はまた時代が逆行し、PCのスピーカー、つまりステレオで聴いてばかりになりましたからね。Zoomなんてモノラルだし、本当にひどい(笑)。やはり最も大事なのは、ストーリーに合ったサウンドデザインになっているかという点です。ずっと音が鳴り響くのではなく”無音”の瞬間もあるか、音楽が効果的に使われているか、といったことです。

──没入感ということでいえば、本作にも登場したクリストファー・ノーランが大変こだわっていますね。最新作『TENET テネット』が公開されていますが、IMAXにおけるサウンドデザインは特徴がありますか?

コスティン IMAXカメラは、カメラ自体の騒音がうるさいのが問題で、実は多くの音を後から差し替えないといけないんです。映画ではもともと行われることですけれどね。撮影現場ではほとんどの場合は俳優たちにボディマイクを付けることができるので、俳優たちの声も録音しますが、最も優先されるのは、俳優の演技です。音は後から乗せることも多いですから。最近のノーランの作品は、ダイアログ(セリフ)が聞こえないとよく物議を醸していますね。『ダンケルク』ではほとんどセリフがありませんでしたが、『インターステラー』でも、同様の問題がありました。

クリストファー・ノーラン Photo: Richard Harbaugh / ©A.M.P.A.S.

ノーランとよく組んでいる音響デザイナーのローラ・ハーシュバーグは『ダークナイト』でアカデミー賞にノミネートされ、『インセプション』ではアカデミー賞を受賞しているんですけれど、それ以降彼女は、ダイアログがしっかりと聞こえるようにすべく、対抗しています。登場人物が何を話しているのか聞き取りたいと思うのは当然で、聞き取れない場面は、それが意図されたように描かれているものです。

私はノーランの作品はいつもIMAXで観ているし、とにかく音が非常に豊かで大好きです。ノーランは音響に強いこだわりがあるし、初週には(ハリウッドの)チャイニーズシアターなど大きな劇場に実際に足を運び、十分な音量で上映されているか、また映像にも問題がないか、確認しているんですよ。でも観客からは音がうるさすぎると苦情が出て、音量が下げられてしまい、セリフが聞き取りづらくなってしまうんですね──ちょっと話し過ぎましたかね(笑)。

──それは、「声」が埋もれてしまっているというか、ノーランは他を優先させているということでしょうか?本作の中で、音響は「声」「効果音」「音楽」から成り立っているという解説がありますが。

コスティン そう思います。俳優の声よりも他を優先する傾向があるかもしれません。それに彼は、アフレコ(ADR)が嫌いなんですね。後から俳優の声を乗せるのが嫌いで、撮影時にしっかりと声を録音したがります。効果音についても同じです。『インターステラー』に音響デザイナーとして参加したリチャード・キングが言っていたのですが、例えば宇宙カプセル内のシーンも、いろいろと効果音を加えるのをノーランは嫌がり、静かなままにしました。一方でリチャードは、撮影現場に限らずいろいろ所へ足を運び、様々な音を録ってきています。『ダンケルク』でも、武器や飛行機、車両などの音を録音するときに、”本物”の音を録っていましたね。

リチャード・キング Photo: Michael Baker / A.M.P.A.S.

バスター 『インターステラー』についてハンス・ジマーが言っていたのですが、クリストファー・ノーランは、当初は父と息子の物語を考えていたそうです。最終的には、父と娘の話になりましたがね。スコアに関していうと、最初にノーランは、1ページの美しい手紙を書いてハンス・ジマーに送り、それを元にテーマ曲を書いて欲しいと依頼をしたそうです。脚本が出来上がる前、作品のアイディアが固まる前のことです。たった24時間ほどしか時間がなかったそうですが、ハンスはそのテーマ曲を仕上げたら、真夜中にノーランから電話がかかってきて、聴きたいからすぐに来てと言われ、運転して行ったと。その曲を聴いてノーランは、いよいよこの映画を作らなければならないようだ、と言ったそうです。

コスティン ノーランもハンスも、息子がいます。長い間離れ離れになった父と息子が、お互いに連絡をとれないストーリーを基にした曲が、映画につながっていったわけですね。

──若い世代の監督で特に音にこだわる監督はいますか?

コスティン USCの教え子のライアン・クーグラーですね。最初の学期から監督としては非常に優秀でしたが、音響に関しての知識が少なく、私が教えていた上級の音響制作の授業を受けていました。

ライアン・クーグラー(右)Photo: Matt Sayles / ©A.M.P.A.S.

学生映画の撮影ではそれぞれの学生が一つの役割を担うのですが、12分の短編で、ライアンは音響を担当することを選びました。彼は現場での録音、サウンドデザイン、編集、再録音、ミキシングをすべて行い、音響についてたくさん学びました。音響は2人1組で担当するのですが、その学期にライアンの父親が病気になってしまい、父親のお気に入りの映画が『ロッキー』シリーズだったので、ライアンはその時一緒だった相手と共に、『クリード チャンプを継ぐ男』の脚本を書き上げてしまいました。短編製作の裏で、音響を担当していた2人がね。また撮影現場ではブームマイクで録音していたので、監督や俳優、助監督や撮影監督が何を言っているのか全部拾って、ライアンはその会話を盗み聞きしながらいろいろ学んでいました。その次の学期に彼は自身で監督した映画を撮り、良い作品を完成させました。

それからこうした映画の制作では、作曲家とパートナーを組めるのですが、最初の学期にライアンが出会ったのが、USCソーントン音楽学校の作曲プログラムに通っていた、ルドウィグ・ゴランソンでした。USCでライアンが作った学生映画、それから『フルートベール駅で』から『ブラックパンサー』まで、ライアンの監督作はすべてルドウィグが音楽を手掛けていますね。

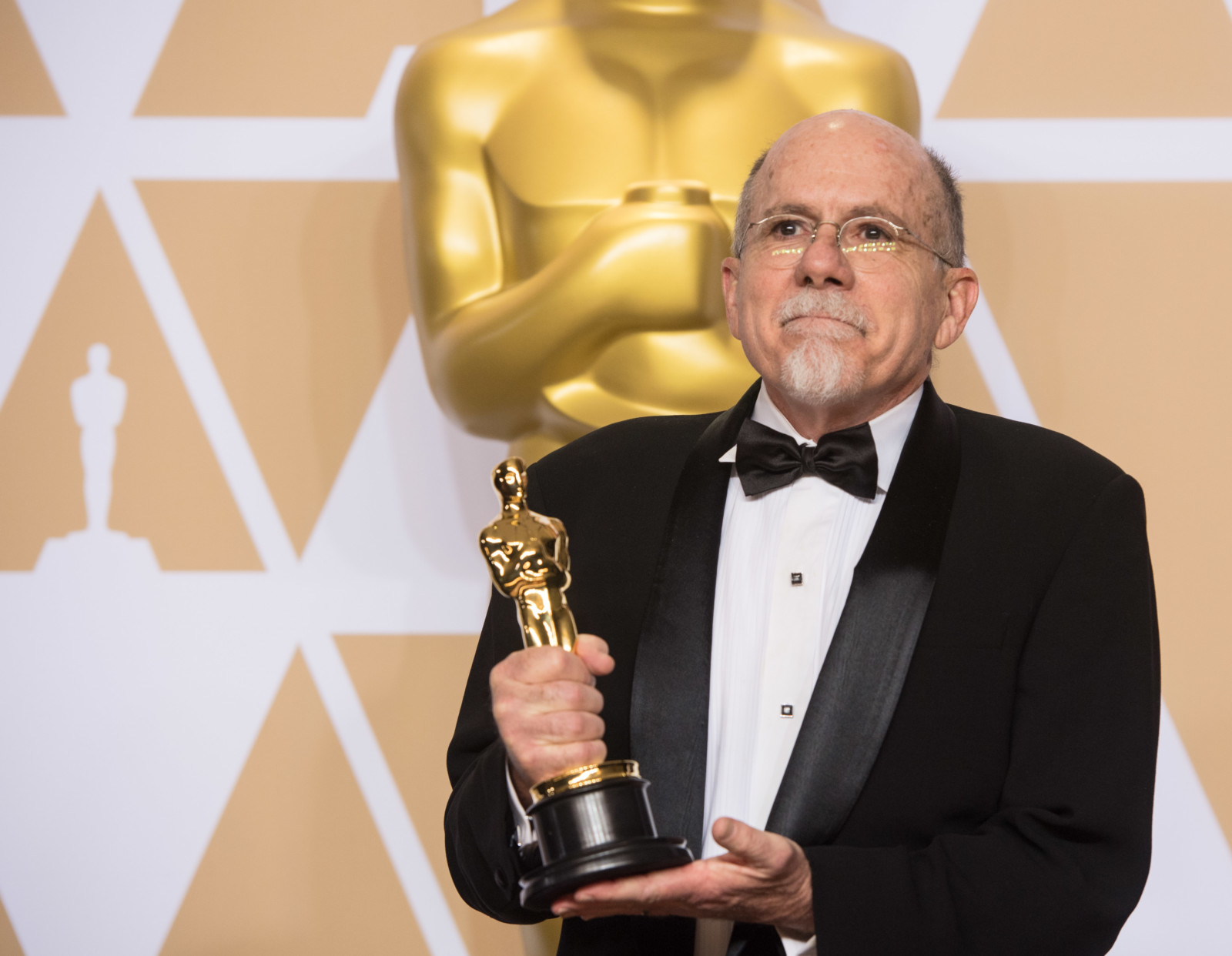

ルドウィグ・ゴランソン Photo: Mike Baker / ©A.M.P.A.S.

この映画の中に出てくるライアンのインタビューは、彼がサンダンスで受賞した後にスカイウォーカー・サウンドで『フルートベール駅で』のリミキシングをしているときに行ったものです。ただその後も本作の完成に時間がかかっていたので、『クリード』の成功後に再びインタビューさせてもらい、その時にルドウィグにも来てもらいましたし、『ブラックパンサー』の話もできました。ライアンは今では最も引っ張りだこの監督の一人ですが、音響のことが大好きなので、インタビューに対しても非常に興奮していました。

──残念なことに、先日、チャドウィック・ボーズマンが亡くなられました。本作にも『ブラックパンサー』が登場しますね。

コスティン そのことを考えるだけで涙が出てきますが…、ライアンは、『ブラックパンサー』の監督として声がかかったとき、初めは前向きではありませんでした。コミックものをやるのに、自分のストーリーを作らせてもらえないのなら受けないと言っていました。自分から出てくるものを込めたストーリーでないと、リアルじゃないから、と。そして脚本も書いて良いとなったので、まず彼はアフリカに行って、リサーチをしたそうです。ライアンはどの作品でも、自身の経験に照らし合わせた、彼にとって真実味のあるストーリーを組み立てることで、自分のものにしていきます。それにライアンは本当に人柄も良いしとてもセンシティブで、チャドウィックのような大切な友人を失ったことに、さぞかし辛い思いをしていると思います。クルーをはじめ周囲の人をとても大事にするし、みんな彼のことが大好きです。

バスター 『ブラックパンサー』は、アフリカ系アメリカ人のストーリーで、先祖を大事にするという文化が反映されています。チャドウィックが重い病気を患っていたことは、ライアンもスパイク・リーも知らなかった。そしてライアンは、そんなチャドウィックが先祖の一人になってしまったのが信じられないと言っていました。そのことをライアンは今受け止めようとしているし、またそれも意識した上で『ブラックパンサー2』をどのようにするか、考えているわけですね。

──本作に登場するアルフォンソ・キュアロンの『ROMA/ローマ』は配信作品にも関わらず、最新の立体音響方式ドルビーアトモスが採用されており、また、65mmフィルムで撮影している。つまり、最先端の設備が整いフィルム上映もできる劇場で観ることを想定して作られた作品です。同時に彼は、家で配信で観るときのための環境についてもアドバイスをしています。キュアロンのこの姿勢をどう思いますか。

コスティン ドルビーアトモスでは”頭上の”トラックが増え、没入感が随分と増します。これまで聴いたことのない異なった体験を提供してくれたという意味で、非常に重要なことだと思います。

アルフォンソ・キュアロン(左)/Netflix映画『ROMA/ローマ』独占配信中

本作ではスキップ・リーヴセイにインタビューしていますが、彼はマーティン・スコセッシやスパイク・リーの作品に多く携わり、キュアロンと組んだ『ゼロ・グラビティ』は本当に素晴らしかったと思います。アカデミー賞録音賞を受賞しています。『ROMA』ではキュアロンと一緒にミキシングコンソールに向かったそうですが、まずは撮影で録ったダイアログを、どのトラックに割り当てるか決めていったそうです。

これまでと完全に違う、新しい試みだと思ったところと言えば、たとえば車の後部座席から聞こえてくる子どもの声は、いままでは本当に背後のスピーカーから聞こえるように設定するようなことはありませんでした。観客が後ろを向きたがってしまいますからね。でも『ROMA』は異なり、リビングルームでテレビを見ている時に、後ろから笑い声が聞こえるようにしたり、路上のシーンでも様々な声が幾層にも重ねられ、非常に良く出来ていました。彼は勇敢にも、撮影で録った音を”背後”に、つまり観客の後ろに人がいるようにしたのです。これこそ、これまでとは非常に違った感じがしました。

授業では、気が散るような音はサラウンドに入れないよう生徒に教えるのですが、『ROMA』では上手く機能していて、私自身、ドルビーアトモスの劇場でそれを聴いて非常に楽しめました。でも結局のところ、ほとんどの人はその音をPCで聴いているわけで、完璧な環境でキュアロンが望んだ通りの音を聴いてもらうのは、実際のところは難しいのでしょうね。

バスター 私自身も(劇場が再開していない)今は、MacBook Proで映画を観ることが多いのですが、ステレオでミキシングされていることがきちんとわかる映画もあります。

Netflixはコロナ禍でますますハリウッドのメインストリームとなり、一方で配信が映画公開の主流になってはならないという議論も巻き起こってますよね。でも、『ROMA』でメキシコの中流家庭の住み込み家政婦を主人公にしたキュアロンにとっては、映画館の近くに住んでいない人も含め、なるべく多くの人が観られるようにすることも非常に大切で、配信を選択したのだと聞きました。IMAXはおろか、名画座のような劇場にすら足を運べない大勢の人にとって、PCがあれば鑑賞できるわけですから。

──この映画を観ると、音にこだわると制作費がかさむことがわかりますが、アート映画の音響の現状は?ソフィア・コッポラやデヴィッド・リンチなどもこのドキュメンタリーには登場しますが、アート系の監督たちは、音響に十分にこだわれると思いますか。

コスティン どんな場合も、予算の範囲内で出来ることはあると思います。制作費の数パーセントは音にかける、と割り当てていくのが一般的ですね。

私が学生にいつも言っているのは、まずは撮影現場でちゃんと音を録音しておきましょう、ということです。そうすれば、後でアフレコや効果音を加える必要性が減り、ポストプロダクション作業が軽減されますからね。撮影現場では、「これはポスプロでなんとかしよう」と言いがちなのですが、これは本当によくないですね。それからポストプロダクションでは、私たちがこうして自宅から取材を受けるように、自宅で作業を行いファイルをやりとりするというのが、普段から行われています。そのため、コロナ禍の今でも、優れた音響を求めることは可能なのです。

ソフィア・コッポラ

それに先ほども話しましたが、モノで素晴らしいサウンドを作ることは可能です。ヒッチコックのようにね。シンプルでも、ストーリーやキャラクター描写とマッチしていれば、良いものになります。私はドキュメンタリーも多く手掛けていて、中にはポストプロダクションで音響には数日かければいいと言う人もいるのですが、そこは侮らないでしっかりと時間をかけて、しかるべきサウンドデザイナーを起用して仕上げるのが大事だと思っています。

バスター ホラーは制作費が比較的少なく、アメリカでは800万ドルくらいが目安なのですが、プロデューサーも監督も、サウンドデザインが映画の核になるとわかっているので、音に対する意識は高いですね。

コスティン 今は無料で手に入るサウンドエフェクトのライブラリーもあります。リソースが手に入るかというよりも、音に対するしっかりとした意識を持てるか、ということですね。

──最近のアジア映画のサウンドデザインに関してもお伺いできればと思います。

コスティン 手法という意味では、ハリウッドと非常に似ていると思います。韓国のサンロック・チョイというダイアログエディターは、私の生徒だったこともあるのですが、この映画でもダイアログエディターを務めてくれました。それからこの映画にも出ているアイ=リン・リーは、今はアメリカにいますが、現時点で世界最高峰のサウンドデザイナーの一人だと思います。別の教え子も、韓国に帰ってポン・ジュノの『スノーピアサー』でサウンドエフェクトに参加しました。日本、中国、韓国、台湾といったアジアの映画は、映画自体、それからサウンドデザインという意味でもレベルは高く、世界中で皆が素晴らしい仕事をしていると思います。

また、本作にスーパーバイジング・サウンドエディターとして参加してくれていキンバイユイ・ヤン(Qianbaihui Yang)は、スカイウォーカー・サウンドの仕事もしている逸材です。北京を拠点にしていますが、『キャプテン・マーベル』や『トイ・ストーリー4』などにも参加していますね。USCは、4分の1がアジアの学生で、いろいろなアジアの大学と交流もあります。私は来日したこともあって、確か2000年頃、東京工業大学で2週間ほど講義をしたのですが、学生8人と一緒でした。そのひとりが、『クレイジー・リッチ!』を撮ったジョン・チュウ。彼は非常に優秀な学部生でしたね。

──最近のアジア映画で音響が良かったという作品はありますか?

コスティン 『スノーピアサー』と『パラサイト 半地下の家族』ですね。ポン・ジュノは音にとてもこだわっているのだと思いますが、『パラサイト』では特に静かな音、部屋の中や外の音が、ストーリーに深く関わっているところが多くあったと思います。教鞭をとり始めた頃はよく、黒澤明監督の作品を見せたりしました。中でも『デルス・ウザーラ』の自然の音や静寂さは本当に美しいと思いました。

バスター 『火垂るの墓』のようなジブリ作品からも、こういうやり方もあるのかと、いつも新鮮な驚きがありますね。特に宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』では、私たちとは違う音の使い方が、物語の新たな可能性を広げていて、これまでとは違った形で物語の中に引き込んでくれた感覚がしました。

コスティン チャン・イーモウの『紅夢』も、足をマッサージしている音だとか、オペラ歌手である第三夫人の歌っている感じなど、どの音も明確でサウンドデザインが素晴らしいと思いました。

──音が印象的だった作品をひとつ選ぶとしたらどれですか?

コスティン 『地獄の黙示録』ですね。

バスター デヴィッド・リンチ『エレファント・マン』と言わざるを得ないですが、『ゴッドファーザー』の1と2、ウォルター・マーチが手掛けた『地獄の黙示録』も。私にとってはこれらはどれも等しく素晴らしいです。

コスティン 『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』も素晴らしいですね。

==

『ようこそ映画音響の世界へ』(原題:Making Waves)

監督/ミッジ・コスティン

出演/ウォルター・マーチ、ベン・バート、ゲイリー・ライドストローム、ジョージ・ルーカス、スティーヴン・スピルバーグ、デヴィッド・リンチ、アン・リー、ライアン・クーグラー、ソフィア・コッポラ、クリストファー・ノーラン、アルフォンソ・キュアロン、バーブラ・ストライサンド

2019年/アメリカ/英語/カラー/ビスタ/94分/5.1ch

日本公開/2020年8月28日(金)より 新宿シネマカリテほか全国順次公開

提供/キングレコード

配給/アンプラグド

公式サイト

© 2019 Ain’t Heard Nothin’ Yet Corp.All Rights Reserved.