【単独インタビュー】『WAVES/ウェイブス』トレイ・エドワード・シュルツ監督

- Mitsuo

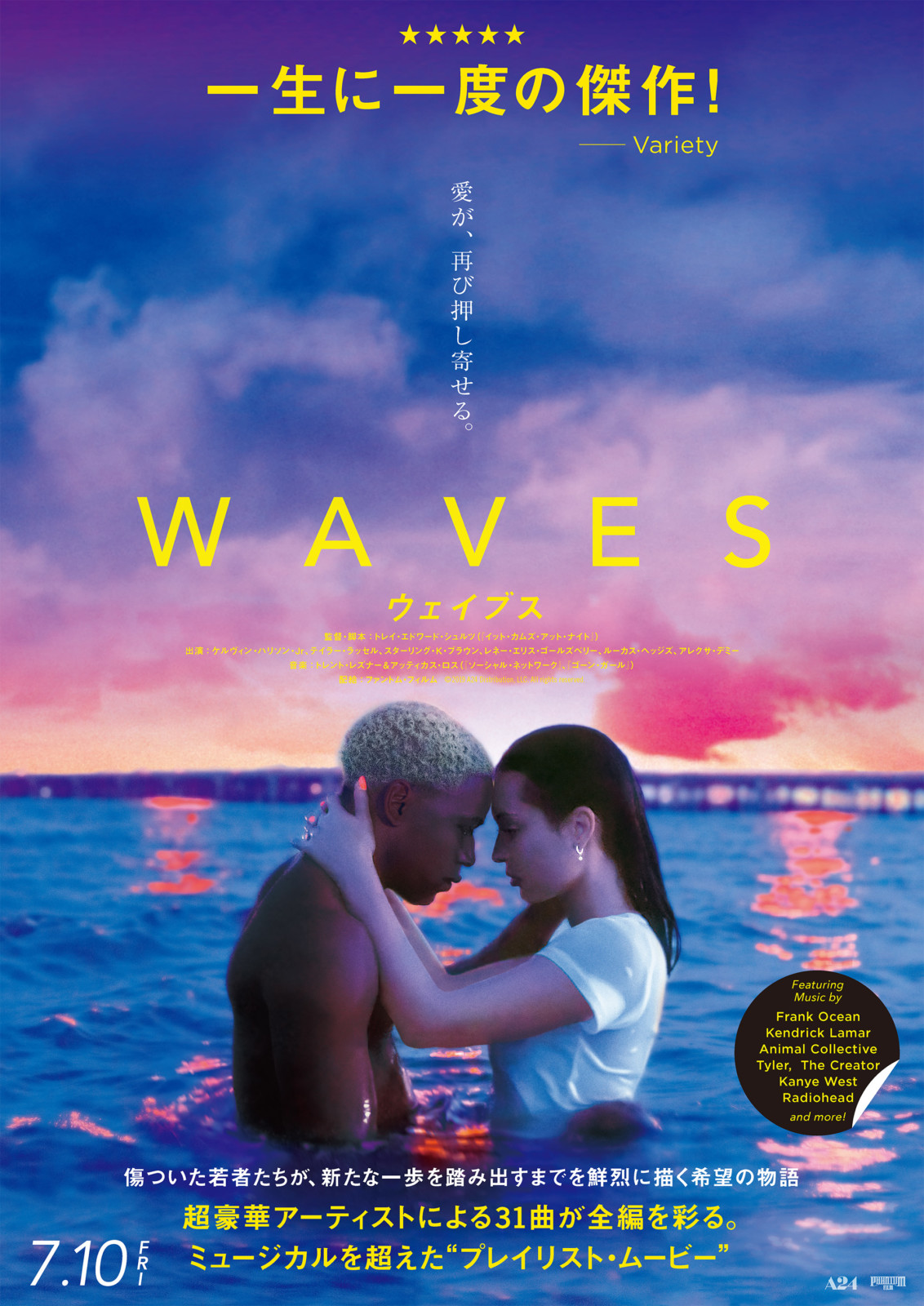

注目の気鋭スタジオA24の最新作『WAVES/ウェイブス』が7月10日(金)に公開されます。

ある夜を境に幸せな日常を失った兄と妹を主人公に、誰もが体験する青春の挫折、恋人との出会いと別れ、親子の確執、家族の絆、そしてすべての傷を癒す愛といったさまざまなテーマを、実験的かつ現代的な手法で鮮烈に描かれた『WAVES/ウェイブス』。スクリーンいっぱいに躍動するサウンド、息を呑むほど美しい色彩と独創的なカメラワーク、登場人物の心情を疑似体験するストーリーテリング。傷ついた若者たちが、再び愛を信じて生きる希望の物語は、いまだかつてない映画体験をもたらし、映画の持つ無限の可能性を感じさせます。

特筆すべきは、フランク・オーシャンをはじめ、ケンドリック・ラマー、アニマル・コレクティヴといった、音楽シーンをリードする豪華アーティストによる31の名曲たち。トレイ・エドワード・シュルツ監督は事前にプレイリストを作成し、そこから脚本を練り上げ、本作が製作されました。全ての曲が登場人物の個性や感情に寄り添うように使用され、時には音楽がセリフの代わりに登場人物の心の声を伝える、”プレイリスト・ムービー”とも言える作品です。また31曲のプレイリストを引き立てるオリジナルスコアを、ナイン・インチ・ネイルズのトレント・レズナーと音楽プロデューサーのアッティカス・ロスが手掛けています。

まだ31歳という若さの、A24の秘蔵っ子のトレイ・エドワード・シュルツ監督は、テレンス・マリック監督の『ツリー・オブ・ライフ』(11年)、『ボヤージュ・オブ・タイム』(16年)などに撮影アシスタントとして参加、サンクスギビングでの家族との再会でいとこのアルコール依存症がぶり返したという実話を基にした『クリシャ』(15年)で監督デビューを果たしました。この作品は、サウス・バイ・サウスウエスト映画祭で審査特別賞を受賞し、カンヌ映画祭批評家週間を含む多くの映画祭での上映を経て、2016年にA24より公開されました。さらに、A24製作の長編第2作『イット・カムズ・アット・ナイト』(17年)も高く評価され、一躍、最も注目される新進監督となりました。

第3作目となる『WAVES/ウェイブス』は昨年のトロント国際映画祭で上映され、『パラサイト』や『ジョジョ・ラビット』などアカデミー賞を争う注目作が集まる中、同映画祭始まって以来最長のスタンディングオベーションを浴びました。「一生に一度の傑作」「今年、最もまばゆい体験」と一躍話題となり、北米限定公開のオープニング(NY/LA)では、昨年オスカーを受賞した『グリーンブック』を超える成績を記録しました。

主人公タイラー役に『イット・カムズ・アット・ナイト』でも起用したケルヴィン・ハリソン・Jr、タイラーの妹エミリー役にNetflixドラマ『ロスト・イン・スペース』で注目を集めたテイラー・ラッセルが起用され、ルーカス・ヘッジズ、スターリング・K・ブラウン、レネー・エリス・ゴールズベリーといった新鮮なキャスティングにもシュルツ監督のセンスが光ります。

トレイ・エドワード・シュルツ監督 Photo by John Phillips/Getty Images for BFI

トレイ・エドワード・シュルツ監督は3月中旬に来日が予定されていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で断念。その代わりにSkype経由で、Fan’s Voiceの単独インタビューに応じてくれました。

──フロリダならではの光や海などがとても印象的な作品ですね。なぜフロリダを舞台として選んたのですか?フロリダを舞台した映画といえば、『フロリダ・プロジェクト』や『ムーンライト』がありますが、一見明るくて開放的なフロリダは、コントラストという意味でも、人生における生きづらさや閉塞感を表現する上で、とても映画的ともいえますね。

僕がフロリダに引っ越したことで、自然とそうなりました。僕はテキサスで生まれ育って、6年ほど前にフロリダに来たのですが、とにかくこの場所に恋に落ちました。その時はもうこの映画の構想はあったのですが、脚本を書き始める前だったので、テキサスからフロリダの映画へと変化していきました。フロリダは非常にインスピレーションを刺激される魅力的な場所で、この物語の舞台にはピッタリのような感じがしました。

──タイラーとエイミーの兄弟は、対をなし、ふたりでひとりの人間性を表現しているともとれます。男女、転落と再生、絶望と希望。ふたりのループは、インフィニティの記号(∞)のようでもありますね。

その通りですね。この映画で僕が気に入っている、僕なりのひらめきだったところと言えば、陰と陽のように半分に分かれた2つの要素から構成させたことでした。半分ずつに分かれた2つの心が合わさり1つと成すような感じで、2つの個が共存することで1つの実体を成すという考えに、非常に興奮しました。それからジェンダー的な視点でも、若い青年と若い女性を掘り下げることができて、興奮しました。この映画の核心ですからね。この映画は、人生における浮き沈みといった相対的なものをテーマに、そうした出来事をどのように切り抜けていくか、そしてその後には視野が広がり、きっと癒やしと成長があることを描いています。このことを2人の兄妹を通じて伝えるのは、僕にとって非常にしっくりとくる、興奮することでした。

──31曲のひとつ、アラバマ・シェイクスの「サウンド・アンド・カラー」に象徴されるように、この映画は色と音が基調になっています。マジックアワーの色ともいえるこの独特のレインボーカラーを、この作品の基調とすることは、どこから生まれたアイディアなのでしょうか?

良い質問ですね。初めの頃は意識することなく、単に映像や色を見ていただけなのですが、それから制作が進みいろいろなものが出来てきて、シーンの合間にカラフルな”つなぎ”を使ったり、最後にはレインボーのスペクトルを使うことを考えました。こうしたカラフルな”つなぎ”で、登場人物の心や潜在意識、精神が飛び出してきてスクリーンを圧倒しているような感じがしてね。物語の間で、特にタイラーとエミリーという兄妹をつなぐのに使うと良いなと思いました。人の心や体験が色のスペクトルをリンクされているような感じもして、とにかくピッタリだなと思い、ワクワクしました。

他にも付随した意味があると思いますが、まずフロリダはとてもカラフルな場所ですから、それも映し出したく思っていました。それから、表現的に色を使いたいとずっと思っていたので、その時の登場人物の状況に合わせて色も考えたし、それが観客をより深く引き込む効果があればいいなと思っています。

──タイラーの父親のようなマッチョな男性にとって、泣くという行為は、最も男らしくない行為のひとつです。が、追い詰められたタイラーは、泣く。この泣くという行為は、あなたにとってどういうものですか?

もう最高の質問ですね!僕はセラピストの両親に育てられました。でも実の父親の方が、映画に登場するタイラーの父親ロナルドにもっと似ていて、一緒にウェイトトレーニングをしたり、スポーツをしたりと、非常に”マッチョ”な人物でした。その一方で僕には、母親側の弱い面もありました。子どもの頃の僕は非常に感情的で、ADD(注意欠陥障害)を患っていたし、どうすればいいのかわからない、抑えきれないほどの感情が自分の中にありました。僕が育ったアメリカ南部、テキサスの文化は、まさにフランク・オーシャンのZINE「ボーイズ・ドント・クライ」のタイトル通り、”男は泣くな”という考えを重んじ、脆さというものを受け入れませんでした。

そのため僕が探求したかったのは……、タイラーが興味深いのは、他人にほとんど脆さを見せないところです。独りでいる時に弱さを見せることはよくありますが、恋人のアレクシスとの関係に色々なことが起きた後の彼女に対して以外、タイラーは他人に対しオープンで正直な自分を見せられないと思っています。それから父親のロナルドについても、明らかに同じことが言えます。いわゆるタフで男らしくあることに、彼はあらゆるエネルギーと感情を注いでいますが、悲しみに包まれる状況を迎えたことで一変し、乗り越えるために戦っていくことになります。映画の始めの頃とはまったく異なった人物へと変化していく彼の展開は、本当に美しいと思います。こうしたことに僕は非常に興味を惹かれるし、自分が身近に経験してきたことでもあります。

──10年前からこの映画の構想はあったとのことですが、一気に具体化したのはケルヴィンと出会ってからだったそうですね。自伝的な部分はどれくらいあるのですか?

たくさんあります。この映画を分解して、「ここは実話で、ここは…」とひとつずつ紹介することもできますが、僕の感覚としては、この物語は、実際にリアルに起きた場面もあれば、次にフィクションなところが続き、またリアルに戻って、またフィクションに…といった具合に構成されていると思います。僕自身の経験に基づく部分といえば、映画の始めの方でいうと、僕もレスリングをしていたし、肩に怪我も負ったし、怒りっぽかったし。エミリーとルーク、タイラーとアレクシスと非常に似た恋愛関係も経験しました。映画に登場する親たちも非常に僕の親と似ていてますね。ミズーリでの出来事も、実際に僕の父親が膵臓がんで亡くなった時の話で、ありのままに再現しました。その時の様子を僕の恋人が動画に撮っていたので、それを俳優に送ったりもしました。(その体験を再現するのは)これまででも最高にクレイジーで、辛くて、怖いことのひとつでしたよ。

でも、僕自身の体験から始まった物語ではあるけれど、そこから大きく発展もしました。愛する人と一緒に物語が広がっていくようにね。僕の恋人の話もたくさん織り交ぜられているし、ケルヴィン自身や彼の両親の物語も多く入っています。タイラーはケルヴィンと僕を融合したような人物ですね。俳優をはじめ新たな人がこの映画に参加するごとに、物語は広がっていきました。俳優には、演じるキャラクターに自身のアイデンティティを取り込み、自由にコラボレートしてほしく思っていました。僕個人の深淵から始まった物語ですが、そこから大きく広がりましたね。

──撮影で自身の過去を再現する上で、辛いところもあったのでは?

もちろんありました。楽しいところは本当に楽しく撮影できたし、映画の終わりにかけてのミズーリ州での出来事の部分は、これまで最も辛い撮影のひとつでした。普段は撮影では、不安というものはなく楽しんでいて…、もちろん、大掛かりなシーンの前に心配になることはありますが、それでも楽しくやれています。でもこの時は、全然楽しくありませんでした。腹の中にずっと恐怖心を抱えた部分があったというか。とても辛くて、怖くて、恐怖を煽るものでした。ほかの”重い”体験を再現する時にも、追体験している感じがして、とても不思議でした。『クリシャ』にもそうした部分はありましたが、本作ではぐんとレベルが上がりましたね。

──そうして振り返ることで、自身の過去に対する新たな見方ができたり、理解が深まったりしましたか?

もちろんです。そうしたことは過去に思いを巡らせれば起きることだと思いますがね。時間と共にものの見方は変化するし、その見方こそがすべてだと思います。でも過去を元に映画を撮ることで、視野はさらに大きく広がると思います。特に個人的な部分を脚本に書いている時も、編集をしている時も、非常に浄化される感じがしました。撮影に強い恐怖を感じる時もありました。でもこれは美しい流れだと思います。

──『クリシャ』の話が出ましたが、家族や家族関係をテーマにした家族を作り続けるあなたにとって、「家族」とはどんな存在ですか?

うーん、そうですね…、最も親しい、愛する人たちですね。血縁関係でつながっている必要はなく、親友だったり、恋人だったりもするでしょう。あなたの家族とは、あなたがなりの”単位”だと思います。家族は僕にとっての全てだし、人生で最も大切な人たちですからね。でも特に、血の繋がりがある者同士で、関係性にヒビが入ったり、壊れたり、また修復したりすることがあって、そうしたことを探求するのに僕はとにかく魅力を感じます。

──『WAVES/ウェイブス』というタイトルはいつ頃思いついたのですか?その意味は?

面白いことに、この映画のアイディアは10年間頭の中にあったのに、タイトルはついていませんでした。”高校生が主人公の個人的な映画”といった具合で捉えていて、呼び名はまったくわかりませんでした。タイトルを思いついたのは、『イット・カムズ・アット・ナイト』が完成した後の夏に、脚本の最初のドラフトを書いた時でしたね。自然と出てきた言葉で、とにかくピッタリな感じがしました。僕はずっと、タイトルを自由に解釈し、人によって様々な意味を感じとってもらうのが好きでした。前作は特にそうですがね。『WAVES』は、人生には浮き沈みがあり、それは皆に繋がっているというこの映画のテーマや感情を表現したものだと思います。それから僕にとって”WAVES”は、この物語の盛衰そのものを表現している気もします。感情の高まるピークを迎え、それが引き、また満ちてきたと感じてもらえたらと思います。こうしたことが、”WAVES”という言葉には詰まっています。

──より多くの人が共感を持てるものにするために、大変だったところはありますか?

僕の場合、大変と言うより、興奮と言う方が合っていると思います。僕は人が大好きで、人について探るのが大好きで、そして、その人たちに共感を持つことが大好きです。そのため、大変だった、難しかったとは思いません。特に今回のように素晴らしい俳優たちがいる場合、僕はとにかくその表情を捉えることに専念すればいい。俳優たちこそがこの映画の本物の心であり、魂であり、そこに共感があるのです。俳優たちを縛らないことで、心を打つ演技を魅せてくれます。僕はただ邪魔にならないように、記録していくわけですね。本当に楽しかったです。

──『WAVES/ウェイブス』は青春映画ですが、今の年齢だからこそ作れたものだと思いますか?

その通りです。最初にこの映画のアイディアが思いついた時は、タイラーと同じ高校生の頃でした。でもそれがそのまま今回の映画となったわけではありません。(当時は)どのような形にするのかまったくわかっていませんでしたから。この映画では出来る限り若者の視点を持って、観客にはそれにどっぷり浸かってもらおうとしていますが、この物語を語るためには、時を経て全体像を理解できた後の、振り返って見た時の視点も欠かせません。若い頃、真っ只中にいる時には、より大きな視点を持って物事を見ることができませんからね。

──本作には素晴らしいキャストが揃っていて、セリフ以外の表情などの表現から、非常に伝わるものがありました。この点はキャスティングの際に考慮されたのですか?

たぶんその視点に絞って考えたことはなかった気がしますが…いや、エミリーの時は考えましたね。エミリーは非常にたくさんのことを抱え込んでいます。本当はたくさんのことで頭がいっぱいだけれど、それを口に出したり、すべてを表に出したりしない。でも内にはいくつもの層が秘めている。(エミリー役の)テイラーとはそんな話をしましたね。エミリーは静かな強さを持った若い女性で、強い女性だと。このキャラクターの大切なところです。特に彼女は途中から映画を”乗っ取る”ことになるので、観客に彼女の物語を追いたくないと思われてしまったら、おしまいですからね。

ほかキャスティング全体で考慮したところは2つあって、まず俳優として飛び抜けた才能を持っていることと、会って話をして交流していく上での人間性ですね。最初の映画(『クリシャ』)は家族や友人たちと撮ったので、良い雰囲気の中で作ることができました。僕は、その良い雰囲気というのは、映画を通じて伝わると思っています。そのため『WAVES』も、とにかく才能に溢れた良い人たちと作りたいと思っていました。これがつまるところですね。一緒に仕事ができて本当に楽しかったし、僕の人生で最高の夏でした。

──本作で使用した曲のアーティストと、直接話したり相談することはありましたか?

直接話したアーティストは1人もいませんが、たくさん手紙を書きました。カットやシーンを大勢に送って、イエスかノーの返事が返ってくるわけですね。直接話したことはなく、やり取りは先方の代理人と(本作の)音楽スーパーバイザーが行っていました。僕はとにかく相手が読んでくれると期待を持って、手紙を飛ばしていました(笑)。

──今を代表するような若手ミュージシャンに混じって、あなたの世代の曲でない古い曲もいくつも入っていますね。その理由は?グレン・ミラーの「ムーンライト・セレナーデ」をとてもパーソナルな曲と解説していますが、あなたにとってこの音楽はどう重要なのでしょうか?

そうですね、音楽の大部分は今の若い世代が知っている今の曲ですが、中には、タイムレスな曲をいくつか入れたいと思いました。これは家族をテーマにした映画ですし、親の感情もありますからね。親世代が子どもの頃に聞いたことのあるような、この世代にも響く曲も使いたく思いました。いま思いつくのは(ダイナ・ワシントンの)「What a Diff’erence a Day Makes」とグレン・ミラーの「Moonlight Serenade」の2曲ですね。「Moonlight Serenade」は(今の)恋人と僕にとって特別な曲なので、個人的な想いもあります。僕たちにとっての特別な曲になった後、僕の祖父もこの曲が好きだったと判明したのも面白かったですね。そうした家系を通した繋がりも、本作の音楽面で探ってみたかったところです。

──アニマル・コレクティヴとフランク・オーシャンは映画の中で実際に名前が出てくるし、複数の曲が使われていますね。アニマル・コレクティヴの方が少々古め、フランク・オーシャンはより最近で実験的とも言えるかと思いますが、この2つのアーティストについてお話しいただけますか。

アニマル・コレクティヴは確か高校卒業から3、4年後に発見したのですが、彼らはもっと昔からいますよね(笑)。後の方に出てきたエクスペリメンタル・ポップな曲が特に気に入っています。「メリウェザー・ポスト・パヴィリオン」(09年)で知ったのですが、ポップだけど実験的で、そのバランスが美しいと思いました。それから「ストロベリー・ジャム」(07年)など過去のアルバムを聴きはじめましたね。僕は自分たちの創作を実験台にして、次へと進化していくアーティストが好きだし、アニマル・コレクティヴのサウンドは全く他にはない感じがしたので、耳にした時はすぐに好きになりました。それから実際に歌詞を聴いて、さらにいくつもの曲が気に入って、大好きなバンドの一つになりましたね。”メリウェザー”は僕にとっての最高なアルバムの1枚です。

それからフランク。長い間好きだったのですが、「ブロンド」と「エンドレス」て本気で恋に落ちました。「チャンネル・オレンジ」「ノスタルジア・ウルトラ」が大好きで次を楽しみにしていたところに、「ブロンド」と「エンドレス」が出てきて。アップステート・ニューヨークで『イット・カムズ・アット・ナイト』を撮っていた時は、「ブロンド」ばかり聞いていましたね。「エンドレス」はその時まだ動画でしかリリースされていなかったので。車の中でも、スピーカーでもずっと流していたし、水辺に行って『WAVES』を作ることも夢見ていました。その時にケルヴィンに少しだけ『WAVES』の話をしたのも覚えています。個人的に非常に思い入れのある、『WAVES』とつながりのあるアルバムになりました。

トレイ・エドワード・シュルツ監督、主演ケルヴィン・ハリソン・Jr.

でもそれに限らず、フランク・オーシャンのことはとにかく取り憑かれたように好きですね。「ブロンド」は迷いなくオールタイム・ベストの1枚に挙げられます。色褪せない、歳をとらないアルバムだと思うし、僕はまだ夢中です。それから彼の音楽には魂が込められていることに魅了されるし、その創作の深さに、とにかく感動させられます。自伝的な感じがするのも好きで、彼が自身の記憶を再訪し、自身の感情を探求しているような気がします。とにかく彼の音楽に没頭していますね。最も好きなアーティストの一人ですね。

──トレントとアッティカスは、どのようにして参加してもらえることになったのですか?

非常にラッキーでした。ある日トレント・レズナーからメールが届きました。僕のファンで、会いたいとね。人生で最高のメールでしたよ。それからLAに飛んで、アッティカスも一緒に3人でランチをしました。トレントは、『イット・カムズ・アット・ナイト』が最高だった、『クリシャ』も非常に気に入った、一緒に仕事がしたいと言ってくれたので、僕は今脚本を書いてるところで、もうしばらくしたら見てもらえるようになると答えました。それから2人は僕の脚本を見て、やりたいと言ってくれました。驚くほどシンプルで簡単で、すごい話ですよね(笑)。

──映画における音楽の役割とはどんなものだとお考えですか?

音楽の使い方はその時次第だし、数え切れないほどの使い方があると思いますが、僕は映画における音楽というものが大好きです。スコアも、サウンドトラックも。音楽が物語を牽引する映画も大好きです。音楽はとにかく観客の心を開き、他にはない形で動かしてくれます。これが僕が映画の好きなところでもあって、僕は音楽については何も知らず、歌ったり演奏もできませんが、映画の編集では、音楽のリズムを映画のリズムに使うことができます。別の芸術様式のものを使って、一緒に美しいダンスを作り出すことができのです。音楽は僕にとって全てですね。もちろん、ほとんど音楽のない映画でも素晴らしいものがありますが、一方で音楽が牽引する映画も僕は大好きです。

──この映画では画面のアスペクト比が変化します。登場人物のムードにあわせて、段々と狭くなって、また広がっていきますが、どのような意図だったのですか?

うーん、今答えを言われてしまいましたね(笑)。前半で画面が”寄って”いくのは、自身の世界が崩壊して、負のスパイラルに落ち込んでいくタイラーの心情に寄り添い、狭苦しくしていったものですね。1.85:1のフルスクリーンで始まる冒頭では、タイラーの周りではいろんなことが起きているけど、どれもうまくいっています。最もワイドな画面でカメラもたくさん動かして、彼の頭の中の状態を反映しようとしました。でもそれが壊れていく中で、画面も2.35:1、1.33:1へと縮んでいくわけですね。それからエミリーの視点に変わり、癒やしと成長を試みる彼女が次第に心を開き、世界が開がっていくのにあわせて、アスペクト比も再びゆっくりと広がっていくわけですね。アスペクト比は探求するべき素晴らしいツールだと思うし、この映画では主観性と表現性、また観客を登場人物の視点に没入させるのが大事だったので、アスペクト比の変化も、タイラーとエミリーの心の状態を映し出しすためのものでしたね。

──それぞれのアスペクト比で、カメラワークを変化させたりしたのですか?

カメラワークは、物語の中で登場人物が置かれた状態にあわせました。例えば、”悲劇”が起こる場面で画面が1.33:1に変わり、それから視点がエミリーへと移りますが、その時のエミリーは悲しみに包まれて停滞状態に陥っているので、狭い画面の中で彼女を捉えようとしました。それから、1.33:1は顔を撮るのには素晴らしい画角で、寄りで表情を撮るのには完璧なフレームなので、最大限に活かしたいとも思いました。でも、アスペクト比次第で、カメラワークをそれほど大きく変えてはいないつもりです。「エミリーは今こんな風に感じているから、この部分はこんな風に撮ろう」といった具合で考えていました。

──先日のFan’s Voice試写会で上映後に流したファンへのメッセージ動画で、あなたが「退屈な映像にならないように歩き回っている」と言っている部分に場内は大爆笑でした。カメラを動かすことは、あなたにとって必須なのですか?

(大爆笑)その動画は上映前に流すのかと思っていました(笑)。非常に鋭い観察ですね。その通りだと思います。僕はとにかく映画作りが好きだし、映画技法も好きです。カメラを使って物語を語れることに、とても魅力を感じています。カメラの動きというものは、美しいダンスを醸し出すことができ、僕はそのことに夢中です。それから、必要に応じてカメラを全く動かさないというのも好きですよ。いつか僕が、もっと”動かない”映画も作る日が来るかもしれません(笑)。とにかくカメラが大好きです。

──ところで、以前からカニエ・ウエストの伝記映画をつくりたいと仰っていますが、具体的に話は進んでいるのですか?

そうだったらいいのですが、まったく進展はありません。実現できたら本当に素晴らしいことですがね(笑)。

==

『WAVES/ウェイブス』(原題:Waves)

傷ついた今日も、癒えない傷も、愛の波が洗い流す──

高校生タイラーは、成績優秀なレスリング部のエリート選手。美しい恋人アレクシスもいる。厳格な父親ロナルドとの間に距離を感じながらも、恵まれた家庭に育ち、何不自由のない生活を送っていた。そんなある日、不運にも肩の負傷が発覚し、医師から選手生命の危機を告げられる。そして追い打ちをかけるかのように、恋人の妊娠が判明。徐々に狂い始めた人生の歯車に翻弄され、自分を見失っていく。そしてある夜、タイラーと家族の運命を変える決定的な悲劇が起こる。

一年後、心を閉ざして過ごす妹エミリーの前に、すべての事情を知りつつ好意を寄せるルークが現れる。ルークの不器用な優しさに触れ、次第に心を開くエミリー。やがて二人は恋に落ちるが、ルークも同じように心に大きな傷を抱えていた。そして二人はお互いの未来のためにある行動に出る…。

楽曲一覧(31曲)

「FLORIDADA」「LOCH RAVEN (LIVE)」「BLUISH」アニマル・コレクティヴ

「BE ABOVE IT」 「BE ABOVE IT -EROL ALKAN REWORK」「BE ABOVE IT – LIVE」テーム・インパラ

「MITSUBISHI SONY」「SIDEWAYS」 「FLORIDA」「RUSHES」「RUSHES (BASS GUITAR LAYER)」「SEIGFRIED」 フランク・オーシャン

「WHAT A DIFFERENCE A DAY MAKES」ダイナ・ワシントン

「UNKNOWN」 ケルヴィン・ハリソン・Jr

「LVL」 エイサップ・ロッキー

「AMERICA」 ザ・シューズ

「BACKSEAT FREESTYLE」 ケンドリック・ラマー

「IFHY」 タイラー・ザ・クリエイター feat. ファレル・ウィリアムス

「FOCUS」 H.E.R.

「LOVE IS A LOSING GAME」 エイミー・ワインハウス

「SURF SOLAR」 ファック・ボタンズ

「U RITE」「U-RITE (LOUIS FUTON REMIX)」 THEY.

「I AM A GOD」 カニエ・ウェスト

「GHOST!」 キッド・カディ

「MOONLIGHT SERENADE」 グレン・ミラー・オーケストラ

「THE STARS IN HIS HEAD(DARK LIGHTS REMIX)」 コリン・ステットソン

「HOW GREAT」 チャンス・ザ・ラッパー

「PRETTY LITTLE BIRDS」 SZA feat. アイザイア・ラシャド

「TRUE LOVE WAITS」 レディオヘッド

「SOUND & COLOR」 アラバマ・シェイクス

監督・脚本/トレイ・エドワード・シュルツ

出演/ケルヴィン・ハリソン・Jr、テイラー・ラッセル、スターリング・K・ブラウン、レネー・エリス・ゴールズベリー、ルーカス・ヘッジズ、アレクサ・デミー

作曲/トレント・レズナー&アッティカス・ロス

2019年/アメリカ/英語/ビスタサイズ/135分/PG12

日本公開/2020年7月10日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国ロードショー

配給/ファントム・フィルム

公式サイト

©2019 A24 Distribution, LLC. All rights reserved.