【単独インタビュー】『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』作曲家 三宅純が語る、”良い映画音楽”

- Fan's Voice Staff

「ダ・ヴィンチ・コード」シリーズ出版秘話から生まれた本格ミステリー映画『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』。

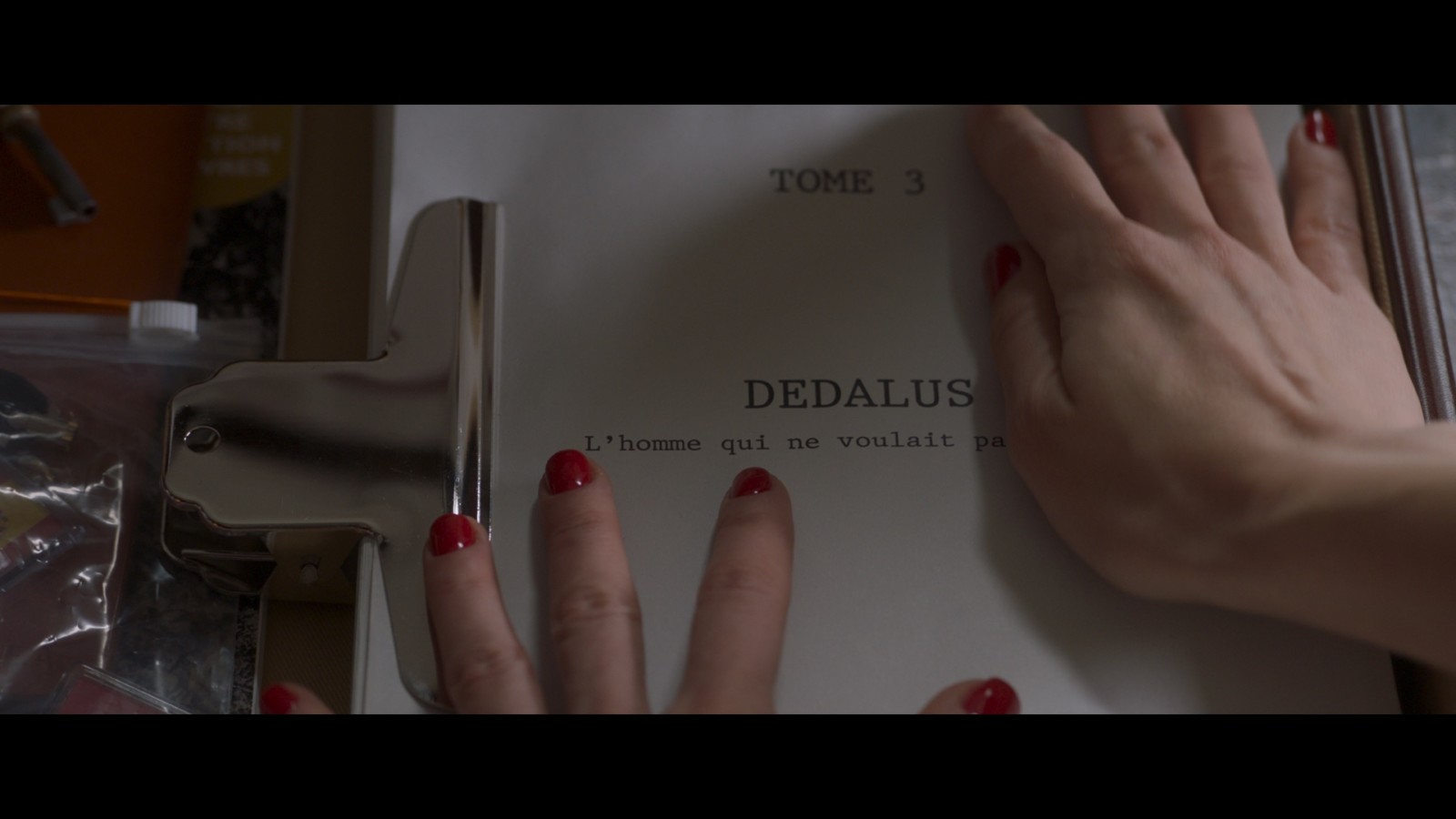

物語の舞台はフランスの人里離れた村にある洋館。全世界待望のミステリー小説「デダリュス」完結編の世界同時出版のため、その洋館の地下に隠された要塞のごとき密室に、9カ国の翻訳家が集められました。彼らは、外出はおろかSNSや電話などの通信も禁止され、毎日20ページずつだけ渡される原稿を翻訳していきます。ところがある夜、出版社社長の元に「冒頭10ページをネットに公開した。24時間以内に500万ユーロを支払わなければ、次の100ページも公開する。要求を拒めば、全ページを流出させる」という脅迫メールが届きます。社長の疑惑の目は9人の翻訳家へ向けられ、エスカレートしていく犯人探し。刻々と過ぎていくタイムリミット──一体誰が、どうやって?

監督・脚本は、日本でもスマッシュヒットを記録した『タイピスト!』(12年)で長編映画監督としてデビューし、セザール賞新人監督賞にもノミネートされた、レジス・ロワンサル。

音楽を手掛けたのは、パリを拠点に活動する日本人アーティスト、作曲家、編曲家、演奏家の三宅純。バークリー音楽大学に学び、ジャズ・トランぺッターとして活動を開始した三宅氏は、アーティスト活動の傍ら、作曲家として頭角を現し、CM、映画、アニメ、ドキュメンタリー、コンテンポラリーダンス等多くの作品に楽曲を提供。05年よりパリに拠点を設け、近年のソロ・アルバムは、ヨーロッパのメディアで「音楽批評家大賞」「年間ベストアルバム賞」 などを連続受賞。映画音楽は世界的評価を受け、米アカデミー賞⻑編ドキュメンタリー映画賞にノミネートされた『Pina/ピナ・バウシュ 踊り続けるいのち』(11年)、『嘘はフィクサーのはじまり』(16年)、『人間失格 太宰治と3人の女たち』(19年)。2016年リオ五輪閉会式では椎名林檎からの依頼に応え「君が代」のアレンジを担当し、世界を驚愕させました。

ロワンサル監督は、「ギル・エヴァンスの個性と発展」というアルバムを聴きながら脚本を書き上げ、そのアルバムに相当する音楽を探した結果、三宅氏にたどり着きました。三宅氏もこのアルバムは長年の愛聴盤だったので親近感を覚えたそう。

日本公開に先駆けて、三宅氏がFan’s Voiceの単独インタビューに応じてくれました。

三宅純 氏(Photo by: Hiroyuki Matsukage)

──監督の方からオファーがあったとのことですが、その時のお話をしていただけますか?ギル・エヴァンスで繋がったそうですが。

ミュージックスーパーバイザーの方が僕のことを監督に推薦してくれたみたいで、英訳された脚本とイメージ写真をまず送っていただいて、お話を伺う機会が設けられました。そこで普段どんな音楽を聴いているかといった話になり、本作の音楽のイメージとしてギル・エヴァンスも話題に上がりました。他に挙げられた音楽のタイプも割と僕が好きなものが多かったですね。

そして撮影に入る前にテーマ曲が欲しい、全編ジャズ系の音でいきたいので、まずテーマを1曲書いてもらえないかという話になり、そこで再度ギル・エヴァンスの提案があったのですが、ストレートにギルのスタイルを継承するのに抵抗があったので、他にストリングスを入れたりとか、ヴィブラフォン入れたりとかとして、シンフォニックな要素も加えて書いてみたところ、このまま使いたいということで、最初は順調なスタートでした。

──脚本を読んだ時の印象はどうでしたか?

かなりプロットが複雑に入り組んでいて、2回読まないと何が起こっているのかよくわかりませんでした。”なるほど、ではこれをどうやって料理’するのか”と思ったのと、イメージ写真がかなりスタイリッシュでキッチュな感じで、『タイピスト!』もそのようなところがあったと思いますが、このストーリーをどうやって撮るのかなという興味が湧きました。

──基本的にはミステリーですが、シーンによって抑揚もありますし、音楽を使ってこの映画のトーンを表現していく上で意識したところを教えてください。

通常は編集がほぼ上がった段階で作曲家が参加します。僕は最終的な編集のセリフを縫うようにメロディを書いたり、その場の空気の流れを背後からバックアップするようなものを意識して書こうと思うのですが、今回は編集が延々と固まりませんでした。編集が”迷っている”段階では仮の音をつけて作業が進むのが一般的ですが、今回はそこの段階から参加して欲しいと言われ、彼らの迷いをすべて表現する役になってしまいました。(監督は)今日はヒッチコックのようなタッチが欲しいと言ってみたり、次はやっぱりジャズに戻りたいとか、いやもっとクラシカルな音がいいとか、ミニマルにしようとか。ひと通りやりました。人生最大級の振り回されっぷりでした(笑)。

編集の度に求められるものが変わってきて、「今回こう変わっちゃったのだけどどう考える?」というような流れでしたが、必ず指示として含まれていたのは、エモーショナルにしたいということ。エモーショナルという言葉にはいろいろな感情が含まれているわけで、その中のどういう感情をどういう曲線で持って表現したいのかと聞くと、明確な答えはほぼもらえません。それで結局音で返すしかなく、その部分が大変でしたね。

──個人的に特にこだわったシーンや、ポイントとなったところはありますか?

特定の音楽スタイルに執着する気はないので、そのシーンにいちばん相応しいものを意識していました。エンドロールに入る前に、かなり長い音楽シーンがあるのですが、そこは5、6回書き直して、(新曲を聴かせる度に監督は)一回一回「探してたのはこれだ!」と喜んでくれるのですが、翌朝になるとやっぱり違ったという話になって。僕の持ち時間がついに無くなってしまったこともあって、結局このシーンでは既成曲を使用することになりました。そこはなんとも悔しいですね。最後に書いたそのシーンのための音楽が気に入ったので、ボーナストラックとしてサントラに収録します。この最後のシーンは、音楽によって映画の着地感がかなり変わるのですが、このボーナストラックは、”60年代のフランスの映画のようにメロディで泣かせてくれ、主人公の複雑な心境をその中に盛り込んで欲しい”と言われて書いたものです。

──完成した映画をご覧になっていかがでしたか?

試写が1度行われた後、プロデューサーからNGが出て、(監督は)さらに2ヶ月近く編集していたと思います。最後の試写を観た時に、プロデューサーも良いことを言ったのだなという感じがしました。”見やすく”なっていましたね。

──そこで音楽は変わらなかったのですか?

尺は多少変わりましたが、新しく何かが変わったことはないです。

──こうした映画の音楽を作曲する時に、他の映画を参考やインスピレーションにすることはあるのですか?

自分から率先して参考例を探すことはありませんが、先方からなにか提案があった時には、資料として聴きます。

──本作に限らず、映画におけるサウンドトラックの役割はどんなものであるべきだとお考えですか?良いサントラとは?

中学時代だったか、映画音楽特集のようなLPを聴いた時に、音楽家になるならこういう音楽を作る人だけにはならないようにしようと思いました。つまり、音楽に主体がなく、映像と合ってはじめて空気のように存在する。音楽としてはつまらないなと思ったのが最初ですね。もともと僕は普段は音楽がまったくの主体になるものを作っているわけですが、映画になった場合は映像や演技、セリフが主役なので、そこにどうアプローチするのか、ですね。背後に回るのか、斜に構えたところから違うことをやっていくのか、さらに違う要素をぶつけて緊張感を生むのか。そういう楽しみはすごくあって、音楽そのものの機能みたいなものを毎回新しく認識できるので、そういう意味で面白いジャンルだと思っています。

──すごく音楽が良かったと思う映画はありますか?

映画音楽をよくやっている方のお話の中では、それが意識できるような映画音楽は成功とは言えないという意見の方も結構います。でもやはり、僕は音楽ファンなので、音楽単体で聴いて良いなと思うサントラが好きで、そういう意味ではバーナード・ハーマンやニーノ・ロータ、 (アンジェロ・)バダラメンティとか、スタイルがきちんとあって、音楽単体としても聴ける人が好きです。

──では本作を含め、ご自身が映画の作曲をされる時もそれは意識されているということでしょうか?

そうですね。そうでないと自分で楽しめないので。ただ、さじ加減を間違うと映画と共存が難しくなってしまうので、そこが難しいところです。

──そのバランスというのは、どのようにとるのですか?

その都度違うので、明解な方法論はありません。ただやはり、もし自分がやるのなら、映画の中で意識できないくらい自然に溶け込んでいたとしても、単体で聴くときちんとリスニングに耐えられる、そういうものを目指したいとは思っています。ですからサントラ盤もぜひ聴いてください。

映画『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』オリジナル・サウンドトラック/音楽:三宅純/2020年1月24日(金)CD・デジタル配信リリース/PCD-24911/CD定価:2,400円+税/P-VINE RECORDS

──映画に限らず、舞台、CMなど幅広い分野でご活躍ですが、それぞれで作曲をする時の違いだったり、異なったことに心がけたりはするのでしょうか?特に映画と舞台ではいかがでしょうか?

と言われていきなりCMの話をして恐縮ですが、特に80年代、90年代のCMというのは、瞬間的に耳を掴むことが主目的で、斬新で鋭角的なものにして、「えっ、これ何?」と振り向かせることが目的でした。その機能は大好きです。「なんだこりゃ」というのを作り、それが喜ばれるのが楽しかった良い時代でした。舞台が映画と大きく違うのは、(作曲時に)何も見られるものが無いことです。空想上で書かれた脚本に、演出家が空想上で付けた音楽構成に従い、尺だけがなんとなく出ていて。本当に全て空想の中の世界ですよね。世界観を早く提示してしまった方が勝ちという感じもありますが、沢山の空想が飛び交う中から音を拾い上げるのは楽しいです。同じ舞台でも、コンテンポラリーダンスなどは表現に言語中枢を介さないので、全く別物です。映画は、映像、台詞、演技という具体的な世界観がまず存在し、そこに欠けているものを具現化したり、伏線になるものを感じさせたり、様々なアプローチができるので刺激的です。

──作曲案件を引き受ける際のご自身なりの基準だったり、こんなのだったらやってみたいと思うポイントはあるのですか?

そうですね、本当に単純に言うと、好きになれるかなれないかと、冒険ができるかできないか。これがまず選ぶポイントです。映画自体はすごく好きなのですが、いろいろと試練も伴うので、良い作品にだけ関わっていけると、とても嬉しいのですが。

Photo by: Jean Paul Goude

──日本を含め様々な国の演出家や監督とお仕事をされていますが、勝手が違ったりするところはありますか?

監督、演出家の指向性は個々に大きな差があると思います。舞台は結局は役者さんのものになっていきますが、映画はやっぱり最終的に監督のものですし、海外と言ってもいろいろな人種や文化背景の方がいらっしゃるので、クリエイティビティも制作手法も異なります。多国籍環境での仕事には慣れている方ですが、今回のフランス作品では、こんなに編集に時間がかけられるんですかというところに、驚きました。ハリウッドものを遥かに凌駕する時間がかかっていると思います。

──今後やってみたいと思う分野や映画の作風というのはありますか?

例えば、石岡瑛子さんが美術と衣装をやられた『ザ・セル』とか。あのように映像的にも実験していて、音も鋭角的に切り込んでいけるものは、ぜひやってみたいですね。

==

『9人の翻訳家 囚われたベストセラー』(英題:『The Translators』)

舞台はフランスの人里離れた村にある洋館。全世界待望のミステリー小説「デダリュス」完結編の各国同時発売のため、9人の翻訳家が集められた。外部との接触が一切禁止され、日々原稿を翻訳する。しかしある夜、出版社社長の元に「冒頭10ページをネットに公開した。24時間以内に500万ユーロを支払わなければ、次の100ページも公開する。要求を拒めば、全ページを流出させる」という脅迫メールが届く──誰が、どうやって?

監督・脚本/レジス・ロワンサル

出演/ランベール・ウィルソン、オルガ・キュリレンコ、アレックス・ロウザー、他

原題:Les traducteurs/2019年/フランス・ベルギー/105分/カラー/5.1ch/シネスコ/字幕翻訳:原田りえ

日本公開/2020年1月24日(金)ヒューマントラストシネマ有楽町、渋谷シネクイント、新宿ピカデリー他 全国順次ロードショー

配給:ギャガ

公式サイト

© (2019) TRÉSOR FILMS – FRANCE 2 CINÉMA – MARS FILMS- WILD BUNCH – LES PRODUCTIONS DU TRÉSOR – ARTÉMIS PRODUCTIONS