【単独インタビュー】『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』ディーン・デュボア監督

- Mitsuo

※本記事には映画『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』の結末に関するネタバレが含まれます。

『ヒックとドラゴン』シリーズ第3弾として、“人間とドラゴン”の新たな冒険を空前のスケールで描く『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』。

2010年8月に日本公開され大ヒットとなった『ヒックとドラゴン』で、解り合い共存の道をみつけた人間とドラゴンたち。あれから6年、“ヒック”とドラゴンの相棒“トゥース”たちが暮らすバーク島は、急激な人口&ドラゴン増加で定員オーバーに。亡き父の跡を継ぎ、若きリーダーに成長したヒックは、島を捨て、ドラゴンたちと新天地を探し求める決断をします。ところが大移動の旅の途中、最凶のドラゴンハンターに命を狙われ、“トゥース”の前には白い謎のドラゴン“ライト・フューリー”が姿を現します。そして彼らは、人間が住めないドラゴンたちだけの隠された王国に辿り着きます──。

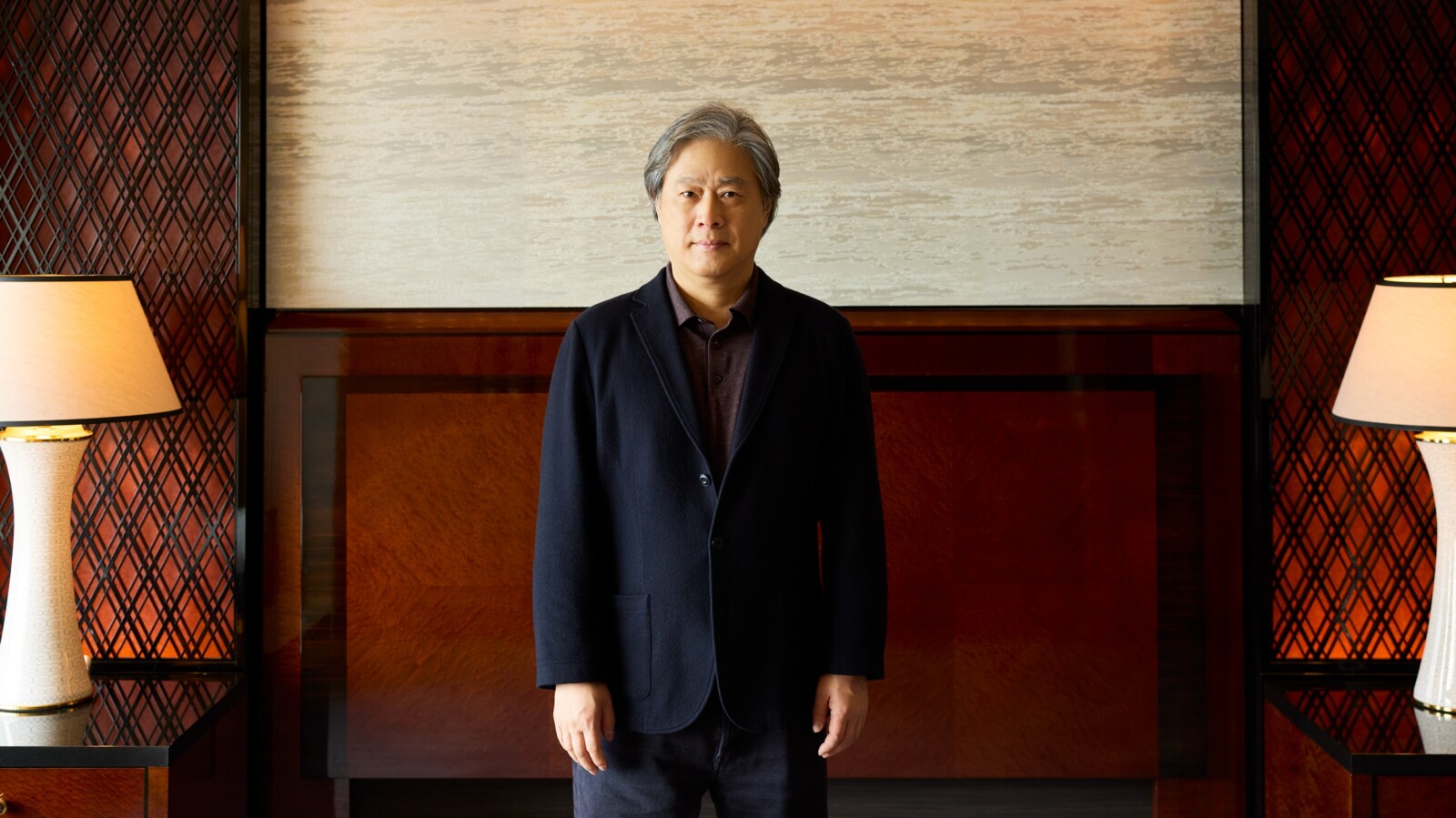

監督・脚本を務めたカナダ出身のディーン・デュボアは、ヒントン・アニメーション・スタジオでキャリアをスタート。アイスランドのスタジオでアニメ映画『おやゆび姫 サンベリーナ』(94年)、『セントラルパークの妖精』(94年)などの製作に携わり、1998年にはウォルト・ディズニー・アニメーション・スタジオで、『ムーラン』のストーリー統括を務めました。2003年にクリス・サンダースとともに監督・脚本を務めた『リロ&スティッチ』が世界的な大ヒットを記録。2010年、ドリームワークスで初めての作品となった『ヒックとドラゴン』で再びサンダースとタッグを組み、以降、全シリーズで監督・脚本を務めています。実写映画でも才能を発揮し、監督を務めた『シガー・ロス/HEIMA~故郷』(07年)はインディーズ映画ながら高い評価を得ており、今後、ユニバーサル・ピクチャーズとウォルト・ディズニー・スタジオの実写映画の新プロジェクトが複数控えています。

第32回東京国際映画祭での『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』上映に際し10月に来日したデュボア監督が、Fan’s Voiceのインタビューに応じてくれました。監督の来日は、2010年の『ヒックとドラゴン』公開時に続き、今回が2度目です。

──2度目の来日とのことですが、今回日本でやりたいことなどはありますか?

やりたいことはたくさんあるのですが、ちょうど今とある脚本の締切に追われているので、空いている時間はひたすら書かないといけなくて…(笑)。

──1作目を作っていた頃は10年ほど前になるかと思いますが、その頃は三部作はどのくらい具体的に計画されていたのですか?

そうですね、『リロ・アンド・スティッチ』を一緒に監督したクリス・サンダースから2008年10月に電話がありました。当時彼はドリームワークスで働いていて、私はとある実写映画の脚本を書いていました。彼は公開が16ヶ月後に迫ったプロジェクトにすぐ入れるかと私に聞いてきました。アニメーションではこれは普段かける時間の半分ほどで、非常にタイトでしたが、そのプロジェクトが『ヒックとドラゴン』でした。私は直ぐに脚本に手を加え始め、原作の物語とは違った方向に舵を切り、皆さんがご覧になったストーリーを作り出しました。でも続編については考えておらず、とにかくこの映画をうまく完成させようとしていただけです。続編の案を出すように依頼されたのは、1作目が各国で公開されて成功を収めた後でした。

『ヒックとドラゴン』© 2010 DreamWorks Animation LLC.All Rights Reserved.

私は基本的に、続編というものが好きではありません。(物語上の)しっかりとした目的を持たず、単にそのキャラクターたちを使ってさらに儲けようとしているだけのように感じることがよくあるからです。そこで私は、「映画3本を作り、それ全体が大人になるまでの1つの成長物語として機能する三部作にしないか」と言いました。ヒックがまだ若くて、なにも上手くできない面倒な少年から、”チーフ”として身を捧げる賢い青年になるまでを語る中で、ドラゴンたちに起きたことや、なぜドラゴンたちが去ってしまったのかを、描いていこうと考えました。そしてドリームワークスを率いるジェフリー・カッツェンバーグは、このアイディアを気に入ってくれました。「2作目が失敗したら、3作目はないからね」と警告もされましたがね(笑)。

プロジェクトへの参加が決まってまず原作を読んだのですが、なぜ(このプロジェクトが)上手くいっていなかったのかがわかりました。原作は”チーフ”の息子である10歳の変わり者の少年が主人公で、他の10歳のバイキングたちと同様に、幼いドラゴンを選び育てなければならないところ、彼が選んだのは、非常に小さなドラゴンでした。物語は、彼とこのドラゴンが協力して、若いバイキングとドラゴンたちの中でも最高のコンビとなり、最終的には脅威に立ち向かっていくというものです。でもこれだと映画では小さくて幼すぎるとして、キャラクターやタイトル名は踏襲しつつも新しい物語を書くことになりました。トゥースも作り変えて、犬ほどの大きさの会話ができるドラゴンから、黒くてカッコいい、いかにも空を飛びそうなドラゴンになりました。

左より:デュボア監督とクリス・サンダース(2011年2月)Photo credit: Ivan Vejar / ©A.M.P.A.S.

──あなた自身の経験は、この物語にどのような影響を与えたのですか?

2作目は私にとって初めて、脚本と監督をひとりで手掛けたもので、以前よりももう少しだけ自分の力や感覚を信じて、周りにいる非常に才能ある人たちに頼らなければなりませんでした。一方で、自分の人生で起きた大きな出来事や経験を、物語に活かしていく機会にもなりました。父を亡くす経験は、私自身がヒックの年頃に起こったことです。のんきに過ごしていた少年から、責任を伴う大人へと変わっていくのは、誰もが経験しなければならないことです。人によってはその変化が急に訪れることがありますが、大きな成長物語を描く中で、この出来事は多くに人に通じる普遍的なものだと思いました。

『ヒックとドラゴン2』© 2014 DreamWorks Animation LLC.All Rights Reserved.

──3作目『聖地への冒険』では、なにがストーリーのコアになったのでしょうか?

本作は、私にとって最も影響があった映画の数々を反映した物語を描く機会になると気付きました。非常に異なったキャラクターが集まり、お互いに大きな影響を与え、また離れる運命にあるという物語ですね。私にとっては『きつねと猟犬』がこうした物語の最初の出会いで、『E.T.』や『ハロルドとモード/少年は虹を渡る』に継承されています。『ロスト・イン・トランスレーション』や『タイタニック』だってこれに当てはまります。インディペンデント映画から大作映画まで、人々の共感を呼ぶテーマと言えるでしょう。一緒に過ごす時間は限られているけど、そこでのインパクトは永遠に続く、という精神を本作のストーリーにも取り入れました。ドラゴンたちが去っていくことを前提に、ヒックとトゥースを離れ離れにするのが正しいことであると、ファンを裏切らずに観客が納得できる描き方を考えました。

──ではヒックとトゥースのお別れというのは、物語のゴールとして先に決まっていたのですね。

はい。ビタースイートで感情的なお別れだけど、最終的には唯一の正しい道というものですね。

──謎に包まれた新キャラクター、ライト・フューリーはどのような背景で生まれたのですか?

彼女は野性の呼び声を象徴するキャラクターなので、人間との関わりから一切影響を受けていないドラゴン、という設定が重要だと思いいました。人間に捕獲されながらも、自分が来た世界に逃げ戻ろうと必死であるというアイディアが良いように思えました。その世界こそ、聖地なわけですね。さらには、トゥースは彼の種では最後の生き残りでありながらも、未来があるという可能性も気に入りました。彼は連れと共に家族を持ち、野生の中でこれからも生きていくというね。

ライト・フューリーのデザインについては、見た目がトゥースと同じ種であると同時に、彼女なりの特徴が必要でした。彼女は”隠れた”キャラクターだというアイディアが気に入ったので、姿を消せる能力を持たせました。自身の炎をくぐり肌に熱を加えることで、しばらくの間、周囲の光を反射して、人の目からは見えなくなるわけですね。そして肌の温度が下がると、また姿が見えるようになってくる。これまでに登場した他のドラゴンにはない、面白いアイディアだと思いました。

──10年間でテクノロジーも劇的に発達したわけですが、本作で実現した、以前はできなかった描写というものはありますか?

1作目も当時最新のテクノロジーを使って制作しましたが、手描きアニメーション出身のクリス・サンダースと私にとってはすべてが新しいおもちゃのようで、非常に感銘を受けました。私にとって、制作開始にあたりアニメーターが使うツールを抜本的に進化させたのは2作目で、それまではキャラクターのポーズを描くのにグラフや数値を入力していたのを、ペンタブレットで操作できるようにすることで、ストップモーションの人形のようにキャラクターを動かせるようになりました。非常に直感的に描けるようになったし、スピードも一気に上がりました。でも(多数のキャラクター等が同時に登場する)複雑な場面を描くには、制約がありました。そのため3作目ではバックエンドを刷新して、新たなレンダラー「ムーンレイ」を開発しました。ムーンレイには2つの特徴があって、まず非常に高速なため、好きなだけ多くのキャラクターや光源を一つの画面で描くことが可能になりました。それから、レイトレーサーとしての機能もあり、現実世界のような光の動きを計算し、再現してくれます。ムーンレイで描いた映像は劇的に精巧で自然な画となりました。速度面でも描写のディテール面で進化したおかげで、たくさんの光源がある中で、たくさんのドラゴンが飛び回る”聖地”の中のシーンのような描写が可能となりました。こうした表現は、以前はできなかったことです。

──ムーンレイはこの作品のためだけに作られたものなのですか?

スタジオ全体の技術向上のためのもので、最初に使ったのがこの作品です。

──手描きアニメと言えば、『崖の上のポニョ』で宮崎駿は、わざと手描きっぽさを強調したという話がありますが、本作の画作りであなたはどんなところにこだわったのでしょうか?

手描き感といえば、『リロ・アンド・スティッチ』もそうした印象を与えたかったので、水彩画法や、手描きの時に自然と起きる”間違い”を取り入れるようにしましたね。一方『ヒックとドラゴン』で常に追求したのは、精巧さです。撮影コンサルタントのロジャー・ディーキンスが提示して我々のガイドとなった指針が、精巧さと自制です。彼は、描写が派手すぎないかと常に我々に疑問を呈してくれました。描き方が、物語を前進させるキャラクターの視点から離脱し、画を見せびらかすような印象のものになってくると、「良い画かもしれないが、自制するようにしなさい。カメラはストーリーを語るためのツールとして使うべきで、あなたたち画を見せびらかすための物ではない」と彼は言い、興奮する我々を引き戻してくれました。こうした指針に沿って、ドラゴンですら本物のように感じられるリアルな世界を作り出すように努力しました。

──ケイト・ブランシェット、キット・ハリントン、ジョナ・ヒルといった豪華キャストが声優として参加していますね。なにかエピソードはありますか?

はい。いちばん面白い話は、2010年にアカデミー賞にノミネートされ授賞式に行った時のことなのですが、その時はもう『ヒックとドラゴン2』の脚本の初稿が完成していて、ケイト・ブランシェットの声を念頭に書いたキャラクターがいました。そして目の前にはすっきりとした髪で美しいドレス姿のケイト本人が立っていて……私は彼女のもとに行って、「『ヒックとドラゴン2』であなたの役を書きました」と伝えました。彼女は私を変な目で見る代わりに、「あら本当?『ヒックとドラゴン』は私の息子たちが大好きでね。詳しく教えて」と言うのです。私は10年以上ドラゴンと一緒に暮らしてきた女性だとキャラクターの説明すると、彼女はその場でドランゴになったように演じ出して、変な声を上げたりするのです。美しいドレス姿で(笑)。そして「脚本を送って。次も決まってないし」と私に言い、こうして彼女が本シリーズに加わりました。非常にハリウッドらしい話ですが、実際の出来事です。

第83回アカデミー賞授賞式でのケイト・ブランシェット(2011年2月)Photo credit: Darren Decker / ©A.M.P.A.S.

──アーティストとしてのあなたの強みはどんなところだと思いますか?

もともとは絵コンテに興味がありました。私は絵を描けたのと、物語を書くのが大好きだったので、その両方を活かせる分野だと思いました。ほとんどのアニメーション監督は絵コンテ出身ですしね。私の場合、それまで一緒に仕事をした脚本家のほとんどが良くない感じがして、脚本の執筆を学ぶ意欲が湧きました。私の脚本の方が優れていると言っているわけではありませんがね(笑)。

──本作のようなプロジェクトで、監督の役割とは具体的にどんなものなのでしょうか?

まず、毎日すべての部門を訪れます。絵コンテのアーティストとは1、2時間を過ごして、脚本の書き直しに1時間かけて、絵コンテを組み立てるのにエディターと一緒に作業もして。45人のアニメーターのチームとはショットの一つ一つや進行具合を確認して、ロジャー・ディーキンスとは参考になりそうな写真を見てみたりして、撮影部門と構図やカメラの動きを確認します。本当に、あらゆる側面です。キャラクターのデザインや構造、動き方、背景のデザインや構造を考え、テクスチャーや色も加えなければなりません。

それから録音ブースに行って、俳優たちの相手をします。録音はひとりずつ行ったので、”他の人”の声は私が全員分やりました(笑)。ケイト・ブランシェットみたいな人が来ると本当に大変です。彼女はセリフの一行一行に対して質問してくるので、その場で脚本を書き変えることもありました。

ついには作曲家と一緒に映像を見て、音楽をつける部分を決めます。ドラゴンの声を作る音響デザイナーとも話さなければなりません。そしてやっと、最終的なライティングの画と特殊効果を組み合わせ、映画の音楽を収録して、ミキシングステージですべてをまとめます。

──こうして映画の宣伝もしなければ、ですよね!

はい(笑)!

──本作には何年かかったのですか?

5年ほどかかりましたね。でもほとんどの遅れは、スタジオが買収されたことによるものです。もともとはインディペンデントなスタジオだったのを、ユニバーサル・スタジオを有するコムキャスト社が買収して。新しいトップには、彼らなりの趣味嗜好もありますし、新しいリクエストが来たりもします。

──ヒックとトゥースのお別れのシーンは、本作があなたとこのキャラクターたちとのお別れであることを考えると、さらに感慨深いものがあります。10年を共にしたこのキャラクターとシリーズにお別れをするというのは、どのようなお気持ちでしょうか?

素晴らしい質問ですね。それはですね……、やり遂げることが出来た誇りと達成感もありましたが、『ヒックとドラゴン』のキャラクターたちや世界だけでなく、映画を作ったチームメンバーにとってもお互いにお別れになることに気付かされ、ほろ苦い気持ちにもなりました。一緒に映画を作った350人は、今はもう別のプロジェクトに各々散らばってしまいました。中には別のスタジオに移ってしまった人もいて、再び一緒に一つのプロジェクトに取り組むことは、きっとないでしょう。私たちは10年間、一つの家族でした。お互いを頼り、お互いの感覚を信じ合うようになりました。私の人生の特別な時間です。

──さらなる続編やスピンオフはもうないのですね……?

『ヒックとドラゴン』はこれで横に置いて、何か別のものに取り組むのが私にとって良いことだと思っています。別の形でクリエイティビティを発揮できる、新たな世界やキャラクターを見つけたいですね。それに、ファンがもっと観たいと思ってくれている中で終える方が、観客の興味がなくなるまで毎年続編を出し続けるよりも良いと考えています。

──それで、『Micronauts』の映画を手掛けることにしたんですね!(※ミクロマンの北米版)

はい!『Micronauts』は、今取り組んでいるプロジェクトの一つです。

──実写映画を監督するのは、初めてですよね?

実際に製作はされませんでしたが、実写映画の脚本を書いて売ったことはあります。私にとって今回は実写映画での再挑戦になりますね。

──アニメーションでは描けない、実写で試したいことはありますか?

自分がこれまで手掛けた作品のリストを見てみると、少なくとも半分はアニメーションというよりは実写のような感じがします。ドキュメンタリー作品以外でまだ実写映画を作ったことがないので、今回こそやり遂げようという決意はあります。もしかすると実写とは相性があわないかもしれないし、大嫌いになるかもしれないけど、もう一度挑戦するには今が良いタイミングなような気がします。

──『Micronauts』について何か話せることはありますか?

まったくありません(笑)。1970年代に日本で生まれたキャラクター玩具がテーマで、決まった物語がほとんどないので、自由に描くことができます。マーベルがコミックシリーズを何年も連載しましたが、トイの販売権を持つのはハズブロ社であるため、どちらのストーリーラインも使うことができません。世界観もキャラクターもすべて作り上げる必要があって、今は初期段階です。

──それが今書いている脚本なんですね?

はい!

──ではまた数年後、その映画が日本で公開される時にお会いできるのを楽しみにしています。

そうなることを願っています。

==

『ヒックとドラゴン 聖地への冒険』(原題:How to Train Your Dragon: The Hidden World)

製作総指揮/ディーン・デュボア、クリス・サンダース

製作/ボニー・アーノルド

監督&脚本/ディーン・デュボア

原作/「ヒックとドラゴン」クレシッダ・コーウェル著(小峰書店刊)

日本公開/2019年12月20日(金)TOHOシネマズ 日比谷他全国ロードショー

配給/東宝東和、ギャガ

公式サイト

© 2019 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.