【単独インタビュー】英国の巨匠マイク・リー、新作『ピータールー マンチェスターの大虐殺』で民主主義の危機を訴える

- Atsuko Tatsuta

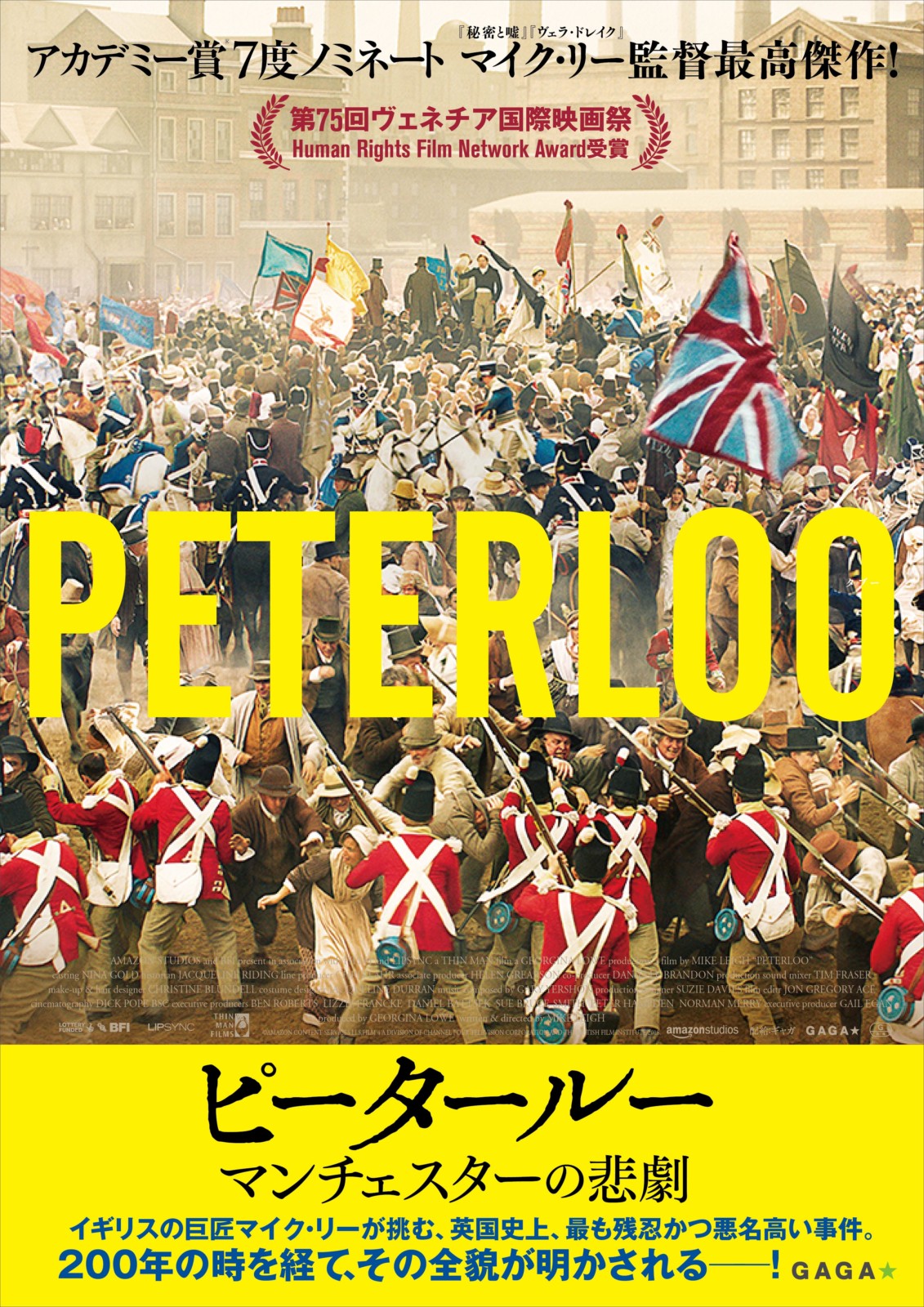

カンヌ国際映画祭で最高賞のパルムドールと最優秀女優賞を受賞した『秘密と嘘』(96年)、ヴェネチア国際映画祭で最高賞の金獅子賞を受賞した『ヴェラ・ドレイク』(04年)、アカデミー賞4部門にノミネートされた『ターナー、光に愛を求めて』(14年)などで知られるマイク・リー。イギリスを代表する名匠が、最新作『ピータールー マンチェスターの大虐殺』でテーマに選んだのは、イギリス史上最も悪名高い惨劇といわれる“ピータールーの虐殺”です。

1819年、ナポレオン戦争後のイギリスでは、経済状態が悪化し、失業や貧困があえぐ労働者階級の人々には選挙権もなく、不満が高まり、あちらこちらで抗議活動が活発化していた。8月16日、マンチェスターのセント・ピーターズ広場では、大規模な集会が開かれ、著名な活動家ヘンリー・ハントが演説することになった。だが、集まった6万人の市民の中に、武装した軍隊が突入する……。

この事件を今、映画化する意味とは?ロンドンのマイク・リー監督に電話インタビューを行いました。

マイク・リー監督(左)

──『秘密と嘘』や『ヴェラ・ドレイク』などであなたは、家族といったとても親密な人間関係を描く手腕で高く評価されていますが、本作では、19世紀に実際に起こった実話をテーマにしていますね。200年前に起こった事件にも関わらず、今日に通じるテーマが内包されていると思いました。この映画を撮るにあたって、なにが一番のモチベーションだったのでしょうか?

おっしゃったように、今にも通じるテーマだからというところが大きいですね。

ピータールーの虐殺は、イギリスの歴史において重要な事件にも関わらず、これまで映画化されたことはありませんでした。なので、映画化しなければと思ったのです。

私の前作についてのあなたのコメントは、とても興味深いですね。おっしゃるように私は、家族の人間関係を描いていますが、この映画中にもそれは描かれています。私は人々がどういう風に生活しているのか、どんな風に意志をもって生きているのかに興味があるのです。その基礎においては、これまでの作品と同様に、この映画も同じだと思っています。

──ピータールーの虐殺は、日本ではそれほど有名ではありませんが、イギリス人にとってどれくらいインパクトのある事件だったのでしょうか?

複雑な答えになってしまいますが。この事件は、一部の人たちは知っていますが、多くの人々はあまり知りません。歴史の授業でこの事件を教える学校も少なく、学校で習っていない人も多いからです。なぜそうなのかは、私からすると理解しがたいのですが、たぶん、ひとつの理由としては、ヘンリー8世には6人の妻がいた……とか、王や女王などの話ほど一般大衆にとって魅力的じゃないからなのではないでしょうか。

──なぜ、今、映画化しようと思ったのですか?

この映画は、普遍的な話です。イギリスで起こった出来事ではあるのですが、世界中でいま起こっている民主主義に対する抑圧は恐ろしいものだし、どんどん酷くなっている。これはまったくもって大惨事と言っていい。つまり、イギリスだけに限ったことではないのです。2014年にこの映画をつくろうと思ったのですが、その時も、とても今日に通じるものだと思いました。それから年を追うごとに、このテーマがより重要になってきたと思います。現実はどんどん悪化し、私はとても懸念してます。

質問に戻ると、数年前からイギリスでは、ブレクジット(英国のEU離脱問題)がありました。私がこの作品をつくるのを決めた後に起こったことですが、民主主義の観点からすると、本当に大惨事といえるでしょう。非常に危険だし、起こってはいけないことだと思います。EUからイギリスが離脱することを私は本当に心配しています。

──政治家と民衆との関係は、普遍的なテーマですね。政治家は国民のことを考えて動くべきなのに、そうとは限らない。どこの国でもです。体制側と国民との間には、深い溝があります。この作品は、まさになぜそうなっていくのかという具体的な事例を描いていますね。今の日本でも、このテーマは重要性を増していると思います。そういう意味で、この映画は遠く離れたヨーロッパの歴史モノでありながら、日本人にとってもとても現実的です。

まったく同感です。そういって感じていただけて本当に嬉しいですね。

──政治家、市民問わず、彼らの考え方や生き様が垣間見られる会話が素晴らしいですね。すべての言葉がまるで格言のように響いてくる。200年前の物語ですが、どのようにリサーチし、セリフはどのように構築したのでしょうか。

リサーチはたくさんしました。そして、これまたリサーチをたくさんしてきた俳優たちと長い時間を過ごすことで、徐々にセリフは出来上がっていきました。こうした私のいつもと同じようなやり方で、リアルで意味深いセリフが出来上がっていったのです。

一方、映画の中で行われるスピーチに関していえば、当時の新聞にどういうスピーチが出たかという記録があり、当時の新聞は国立アーカイブや図書館に残っています。特に、マンチェスターの図書館などにはたくさん記録があります。200年前というのは、印刷の歴史からすれば、そんなに古いものではありません。私たちは、実際にある記録を使って、それを蒸留し、想像力を付け加えて、あのようなスピーチをつくりました。

──新聞以外のアーカイブはどんなものを参考にしたのですか?

実際にいろいろな資料が残っています。地方の判事が、内務省に手紙を書いているシーンがありますが、ああいった手紙もたくさん残っていました。それから活動家のヘンリー・ハントとサミュエル・バンフォードは、後に自伝を書いています。その中にも自分たちが行ったスピーチが書かれています。さらに、パンフレットだったり、いろいろな記録が残っていたのでとても役に立ちました。

──民衆に何かを訴えかけるときには、スピーチがとても重要です。また、本も有効です。映画はどのような役割を果たせるのでしょうか?映画でなければできない表現とは?

そうですね。まず、映画は、人々が生きていたその瞬間を捕まえることができます。立体的な経験として描くことができるのです。アイディアだけではなく、その時代、人というものを描くことができる。映画をつくるものとしては、その世界の中に入り込んで、作り上げていくことです。現実的な世界をつくることがきるというか。その世界は私たち映画製作者がつくるわけですが、そこに息を吹き込んで、現実感のある世界を作り上げることができます。そういうやり方で人の人生を描くことができるのは映画ならではで、他のメディアではできないことです。とてもエキサイティングで刺激的です。

『ピータールー』を語るときに気をつけなければいけないのは、この映画で重要なのは、スピーチやセリフだけではないということです。たとえば映画のシーンで、3人がバイオリンの練習をしていて、ふたりの若い女性が立ち止まってそれを聞いている。あれは自然に出来上がったシーンなのですが、ああいうことが他のメディアではできない。とても映画的な瞬間だと思います。つまり、映画とはアイディアを描くのではなく、他のメディアでは描けないかたちで人生を描くことができるのです。

──あなたはどの作品でも綿密にリハーサルに時間をかけますね。通常のように決定した脚本はなく、セリフも俳優たちとリハーサル時につくりあげていく。今回はとても登場人物も多く、リハーサルの時間も膨大だったと思うのですが、俳優たちとはどのように準備したのでしょうか?

やり方は、これまでの映画と同じですね。撮影まで準備のために6ヶ月かけました。いろんな俳優が、出たり入ったりしながら、グループごとに俳優を分けて、リハーサルしました。今回は、160人の俳優がいたので、他の作品に比べると、ひとりの俳優と過ごす時間は短くなったとは思います。でも、それだけの数の俳優がいても、私はひとりひとりの俳優と話をして、とてもパーソナルな形で仕事をします。そのほうが時間がかかりますが、それが私のやり方なんです。

──実際に起きた事件、それも歴史劇をつくる上で、最もチャレンジだったのは?

聞いても驚かないと思いますが、虐殺シーンですね。とても複雑なシーンでしたし、時間もかかりました。イギリスでこういった撮影をするときに、問題となるのが天気です。事件は、8月16日のとても天気のいい日に起きましたが、虐殺シーンは、5週間かけて撮りました。たった5週間で撮れてとてもラッキーだったと思いますよ。イギリスでは5週間雨が降り続けることもありますからね。まあ、いろいろな複雑さがありましたが、素晴らしいチームと一緒に、忍耐をもって綿密にプランをしつつ、とはいいえ、ギチギチにプランし過ぎないようにしました。私たちはなるべく自然で有機的な形で撮りたかったのですが、いつもよりはシステマチックに撮ったかもしれませんね。

==

『ピータールー マンチェスターの悲劇』(原題:Peterloo)

監督/マイク・リー

出演/ロリー・キニア、マクシーン・ピーク、デヴィッド・ムースト、ピアース・クイグリー

2018年/イギリス/カラー/ビスタ/5.1ch/155分/字幕翻訳:牧野琴子

日本公開/2019年8月9日(金)TOHOシネマズ シャンテ他 全国順次公開

配給/ギャガ

公式サイト

© Amazon Content Services LLC, Film4 a division of Channel Four Television Corporation and The British Film Institute 2018.