【独占インタビュー】鬼才ラース・フォン・トリアーが『ハウス・ジャック・ビルト』をカンヌで上映したかった理由

- Atsuko Tatsuta

デンマークの鬼才ラース・フォン・トリアーの『ハウス・ジャック・ビルト』(18年)は、7年ぶりのカンヌへの復帰作として注目された。

ラース・フォン・トリアー © Christian Geisnæs

2011年、カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出された『メランコリア』の上映後の記者会見で、トリアーは、「ヒトラーの気持ちは理解できる」などと親ナチを思わせる発言(本人はジョークと主張)をし、映画祭会場(パレ・デ・フェスティバル)からの追放処分を受けた。

その2日後のインタビューで(驚くべきことにインタビューはキャンセルされなかった)、トリアーは、「こうしてフェイス・トゥ・フェイスで話をすれば、もし不可解な発言があったとしても、会話の中で理解し合うことはできるはず。今後は、もう記者会見など公の場では発言しないことにしたよ」と語っていた。発言が発言なだけに、映画祭の処分も致し方ないが、会見で記者の挑発にのせられた節もあるので、少々気の毒な気もした。実際に、公の席での発言の一部が扇情的に報道され、傷ついた監督や俳優たちの姿はたくさん見ている。

『メランコリア』のフォトコールにて © FIF/Louis Fauquembergue

しかも、事態はそれだけではおさまらず、同年の10月には、フランス警察からの要請により、デンマーク警察がトリアーを事情聴取。トリアーの弁護士は、「言論の自由を逸脱するようなことは冒していない」と主張した。

それから7年、2018年のカンヌにトリアーは、『ハウス・ジャック・ビルト』を携えて戻ってきた。公式記者会見が必須のコンペティション部門を避けたためか、特別スクリーニング枠での上映にはなったが。

思えば、長編デビュー作『エレメント・オブ・クライム』(84年)がカンヌで芸術高等技術委員賞を受賞、『ヨーロッパ』(91年)では審査員賞と芸術貢献賞をW受賞、『奇跡の海』(96年)ではグランプリ、2000年には『ダンサー・イン・ザ・ダーク』で最高賞のパルムドールを受賞している。また、『アンチクライスト』(09年)はシャルロット・ゲンズブールが女優賞を、監督は追放により受賞の対象から外された『メランコリア』(11年)ではキルスティン・ダンストが女優賞を受賞するなど、まさにカンヌの申し子のひとりである。トリアーのカムバックは、大きな期待をもって迎えられた。

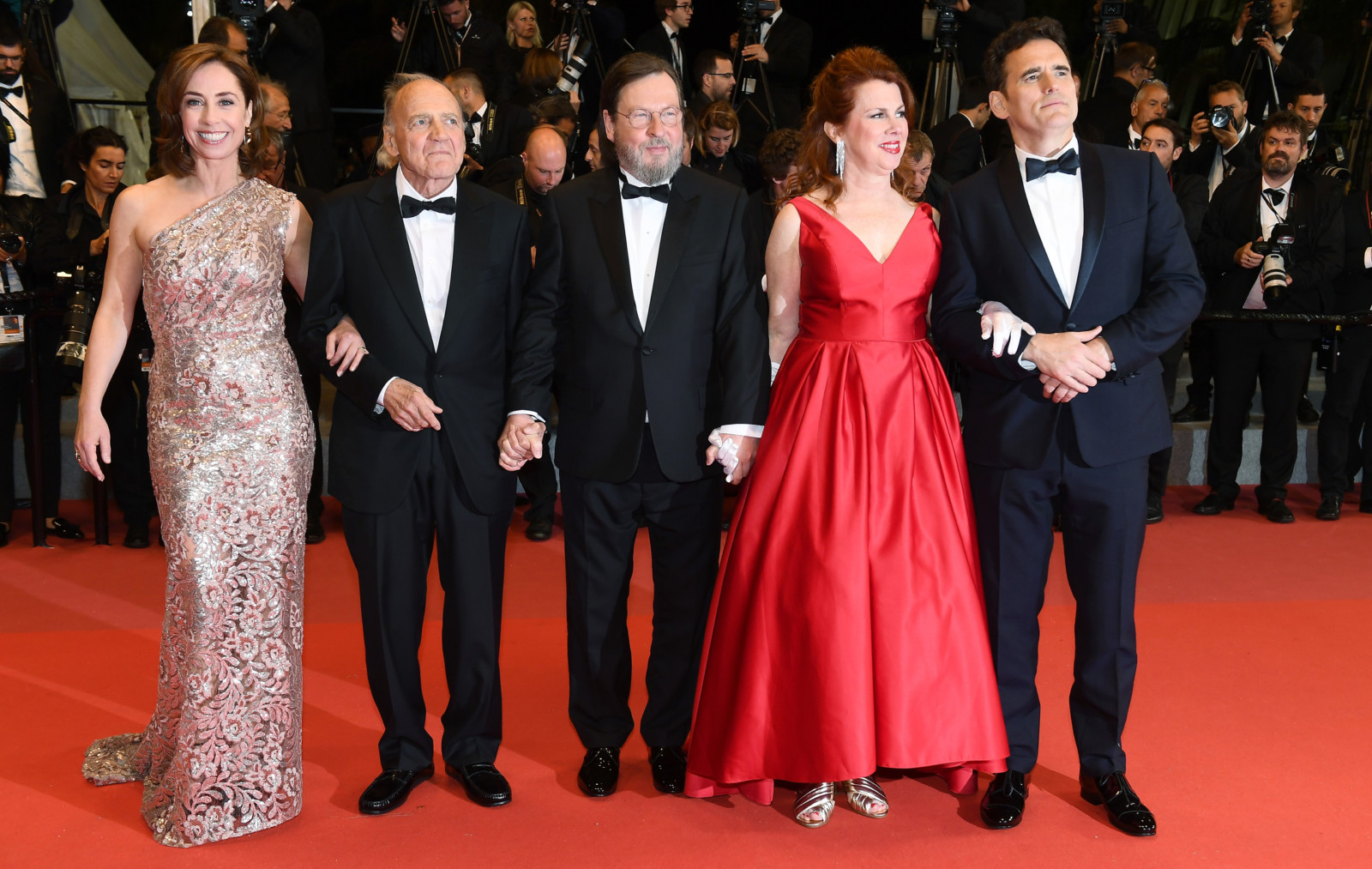

ラース・フォン・トリアー(中央)© Dominique Charriau/Getty Images

「7年前の出来事は、たいへんな苦痛でしたよ。(有罪になれば)マルセイユに5年間収監されると脅されたのですから。本当に恐怖でした。もちろん、彼らが私を殺すとは思いませんでしたけれど、本当に怖かったんです。『メランコリア』の会見では、私の父が本当の父ではないと言い遺した母親について話そうとし、大切に思っていたユダヤ人の家族とはつながっていなかったという話をしようとしていたんです。それが『メランコリア』の(制作の)はじまりでしたからね」

強迫性障害(OCD: Obsessive Compulsive Disorder)であることを自ら公言しているトリアーにとって、7年前の事件は大きな傷となっているだろうが、それで潰れるような人間でないことも確かだ。カンヌ不在の7年間にも、さらに表現が過激さを増した『ニンフォマニアックVol.1/Vol.2』(13年)を制作&発表し、これもまたベルリン国際映画祭で物議を醸し出すなど、精力的に活動してきた。案の定、新作『ハウス・ジャック・ビルト』も、過激で挑発的な表現で一部の不評を買うと同時に、ファンを熱狂させた。

『ハウス・ジャック・ビルト』より

1970年代の米国ワシントン州、建築家を夢見るエンジニアのジャックが、ヴァージという謎の男に、12年間に及ぶシリアル・キラーとしての人生を、5つのエピソードにて語る形式で物語は進む。

第1章ではユマ・サーマン演じる高圧的で挑発的な女性が登場。彼女にキレてジャッキで殴り殺したことが、連続殺人のきっかけになっていることが伺える。そうして、さまざまな手法で殺人を行っていくが、この映画はあくまで寓話であって、“殺人事件”や“シリアル・キラー”に関するリアリティ、あるいは社会学的な考察を伴うものではない。タイトルをマザー・グースの詩から引用したこのグラフィカルで、過激で美しい地獄への道行きは、むしろ、ひとりのアーティストが芸術に向かう葛藤を、“殺人”というメタファーを使って描いているともいえる。

「これは限界まで追い込まれた芸術家の話です。60人もの人を殺すことで芸術を作り上げることができるかもしれない、ということです。自分自身を反映しているというのも、そのとおりです。人は殺しませんけれどね」

トリアー(左)とマット・ディロン(『ハウス・ジャック・ビルト』撮影現場より)

カンヌでの上映の際は、その過激な表現のために多くの人が退席したと話題となった。人の不快感を煽るような表現では、ミヒャエル・ハネケと双璧をなすトリアーだが、作品を追うごとにそれは激化しているように見えなくもない。

「すべての人に必要なわけではありませんが、心理的な“挑発”は健全なことだと思います。その刺激により、私たちはそれが何を表すのかについて考え始めるのですから。観客が不快感から劇場を去ったとしたら、それはポジティブな体験ではないと思うでしょうが、それでも彼らはそれについて考えます。そして翌日、もう少し考えた後、それを受け入れ始めます。たとえ100人が去っても、そして最初は嫌いでも、多くの人に考える機会を与えるので、それは私にとっては良いことなんです。『エレメント・オブ・クライム』をカンヌで上映したときにも、(上映開始)10分後からは人々は席を立ち、ブーイングも出ました。いつでも新しいことが起こる度に、ブーイングは起こるのです。ポリティカル・コレクトネスには、疑問を感じますね」

ブルーノ・ガンツ(左)とトリアー(『ハウス・ジャック・ビルト』撮影現場より)

トリアーを何度もインタビューしてわかるのは、彼が多くの優れた芸術家と同じように、子どものように素直で無垢であるということだ。たとえ、邪悪な表現が作品にあったとしても、彼は、とりつくろうことなく真実を話すことを身上としている。

たとえば、彼が最も敬愛する監督であるイングマール・ベルイマンを、フランソワ・トリュフォーは、「ベルイマンの作品において最も心を打つ特質は、いっさいの虚飾を剥いで、その〈本質〉だけをむきだしにした性格である」と述べたが、トリアーは、そのベルイマンのアプローチを彼なりに遂行しようとしているのかもしれない。

地獄への案内人ともいえるブルーノ・ガンツ演じるヴァージと、マット・ディロン演じるジャックとの刺激的な会話は、芸術を巡る禅問答だ。そういう意味で、この作品は、“政治的に正しくない”と彼を罰し、追放した“アート映画の殿堂”であるカンヌへの挑戦状であり、ラブレターなのだろう。

==

『ハウス・ジャック・ビルト』(原題:The House That Jack Built)

監督・脚本/ラース・フォン・トリアー

出演/マット・ディロン、ブルーノ・ガンツ、ユマ・サーマン、シオバン・ファロン、ソフィー・グローベール、ライリー・キーオ、ジェレミー・デイビス

全米公開/2018年11月28日

映倫/R18+指定

日本公開/2019年6月14日(金)新宿バルト9、ヒューマントラストシネマ有楽町 ほか全国公開!

配給/クロックワークス、アルバトロス・フィルム

公式サイト

© 2018 ZENTROPA ENTERTAINMENTS31,ZENTROPA SWEDEN,SLOT MACHINE,ZENTROPA FRANCE,ZENTROPA KÖLN