【レビュー】SF作品としての映画『アリータ:バトル・エンジェル』──“人間”であることと“機械”であること

- Joshua

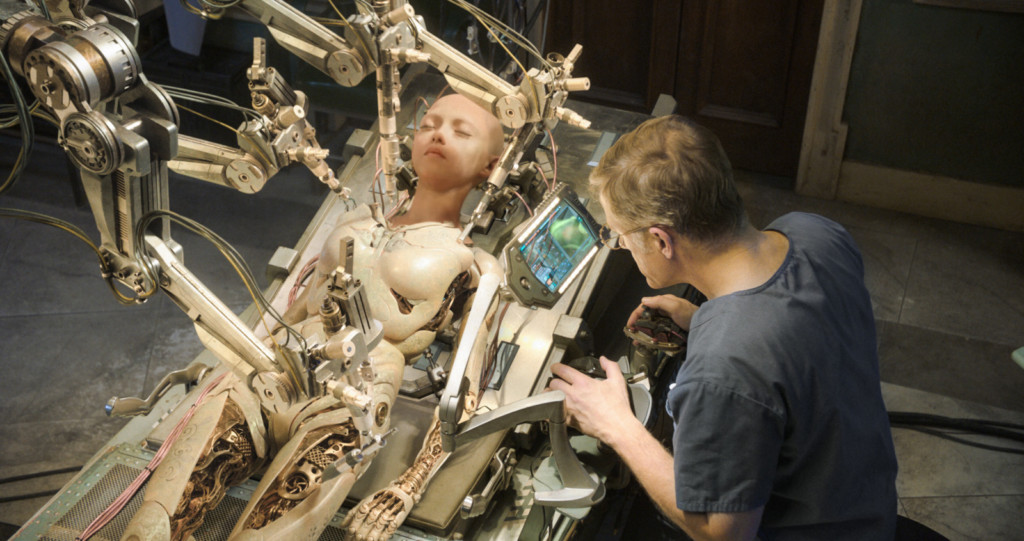

『タイタニック』、『アバター』のヒットメーカー、ジェームズ・キャメロンが、ギレルモ・デル・トロから勧められた木城ゆきとのSF漫画「銃夢」を読み、実写映画化を夢みてから20数年。キャメロンが脚本・製作を手がけ、ロバート・ロドリゲスが監督を務めた映画『アリータ:バトル・エンジェル』がついに公開となった。奇しくも今日的な要素で満たされた『アリータ』の世界を、一人の科学オタクが考える──。

現代に至るまで数えきれないほど多くのSF作品が、世に生まれてきた。たかだか21歳である僕が読んだり、観たりした作品の量は、いくらSF好きとはいえたかが知れているが、その歴史を眺めると、大きく分けて2つの作風が存在するように思える。

社会風刺に富んだ「反理想郷」を描くディストピア(Dystopia)モノと、社会や人間の「多様性」を描いたダイバーシティ(Diversity)モノである。この文章を読んでいる人の年齢によって、思い浮かべる作品はきっと異なってくるだろう。たとえば映画『アリータ バトル・エンジェル』(以下、『アリータ』)の原作「銃夢」にも影響を与えた『AKIRA』はディストピア・モノに分類され、キャメロン作品の金字塔『アバター』はダイバーシティ・モノといえるだろう。”2つのD”と僕が勝手に呼んでいる分類だが、『アリータ』はこの点でやや特殊な作品なのだ。

理想郷とされる空中都市“ザレム”と“アイアンシティ(クズ鉄町)”に分断された世界は誰が見てもディストピア的であり、生身の人間やサイボーグが共存する世界はダイバーシティそのものである。『アリータ』はその意味で2つの作風を横断する作品として生まれたものであり、映像技術が「銃夢」に追いついた現代に映像化されたことは、続く後世のSF世界に偉大な影響を与えることになるだろうと思う。

僕はSF作品に触れるとき、その作品のイデオロギーを何よりも大切にしている。目の前の作品が内包する社会通念、空想世界の人々が持つ我々とは異なった哲学や価値観、SFの長い歴史から俯瞰したときの”立ち位置”など、そういった作品がもつ“物事に対する包括的な観念”を捉えることが好きなのだ。100人いれば100通りのSFの楽しみ方があると思うが、今回は僕なりのSFの楽しみ方に付き合ってほしい。『アリータ』という映画作品に流れるイデオロギーにどっぷり浸かって、『アリータ』を心ゆくまで楽しんで欲しい。

“人間”の定義とは?

「この作品に大きなテーマがあるとすれば、それは生きて戦っていくなかで、変わり続けていくものと、変わってはならないものを描くことだと考えている」──木城ゆきと(ヤングジャンプコミックス「銃夢」第1巻より)

「人間の定義とは?」と突然訊かれても、中々答えられるものではない。「感情があること」だろうか、それとも「言葉が喋れること」だろうか。多様な定義があって然るべきだと思うが、百年前の人間とは違って、機械文明を生きる現代人にとって「人間」を定義することが日々難しくなってきているのは、きっと誰もが実感しているはずだ。

ユートピアの象徴である天空都市”ザレム”と、まるで都市が這いつくばるように存在するクズ鉄町”アイアンシティ”に分断された世界では当たり前のように「義体化」の技術が生活に取り入れられている。生身の人間も存在するが、脳以外全ての身体が機械、ということもそこでは珍しくない。300年前の大戦で失われたテクノロジーで作られた兵器だった、と判明するアリータに至っては、その腕に電磁流体力学を応用したプラズマエンジンが搭載されている。プラズマに外部から円状電流を流すことで磁気圧を発生させ、内部のプラズマを加速させるという原理である。アリータは外見はとても可愛らしい少女だが、正直こんな子とデートをするのは考えものだ。手でも繋いだらプラズマエンジンで一瞬で星になってしまうだろう。生身の人間であるヒューゴとサイボーグであるアリータとの恋模様はまさに『タイタニック』的だが、ヒューゴの苦労を思うとちょっと同情する。

おっと脱線してしまった、話を戻そう。

哲学の世界において、「機械」という言葉が初めて登場したのはルネサンス後期に生まれた機械論的自然観の下でのことだった。

それまでの自然観はアリストテレスが確立した目的論的自然観というもので、ありとあらゆる存在物はその内の可能性を現実化するように運動する、というかなり独善的な自然観である。アリストテレスはこの自然観の説明によく「芽」を使ったが、種子は木に成長する可能性を自らの中にもち、木は木材になる可能性を自らの中にもち、そして木材は机になる可能性をもつ、というように自然のあらゆる現象を目的達成の行為として捉えた。

しかし、この目的論的自然観はデカルトやガリレオ、ニュートンなどの登場によって「機械論的自然観」に置きかわることになる。これは現代人の我々にも分かりやすい自然観であり、この世界を無数の歯車を持つ1つの機械に例え、一切の事象はひとつの歯車が隣の歯車を回すように因果関係の法則に従う運動として説明される。もしかしたら現代の我々の多くが抱いている世界観そのものかもしれない。この機械論的自然観を強く信じていたデカルトは著書「方法序説」の中で、人間と機械を見分ける方法を紹介している。「人間の定義」に深く関わる問題なので、ここでその一節を取り上げよう。

「その第一は、これらの機械が、われわれが自分の思考を他人に表明するためにするように、ことばを使うことも、ほかの記号を組み合わせて使うことも、けっしてできないだろうということだ。──第二は、このような機械が多くのことをわれわれのだれとも同じように、あるいはおそらくだれよりもうまくやるとしても、あるほかの点でどうしてもなしえないことがあり、それによって、機械は認識することによって動くのではなく、ただその諸器官の配置によって動くだけであるのが分かることである」──「方法序説」ルネ・デカルト(岩波文庫 刊、谷川多佳子 訳)

デカルトは魂と身体を分離した心身二元論を提唱したことでも有名だが、そんなデカルトの立場が上にはよく表れている。つまるところデカルトは人間を魂を持つ存在と定義し、動物を含むその他一切を魂を持たぬ存在としたわけだ。ただ”魂”という言葉を直接人間の定義に実際に使ってしまっては曖昧になってしまうので、デカルトは「方法序説」の中で上のように明確に「人間」を定義した。

しかし‥‥翻って考えてみるとこの17世紀の「人間」の定義では、生身の人間よりも機能性の高いアリータやサイボーグ達の方が「人間」らしいということになるのではないだろうか?意思疎通が図れるアリータは当然デカルトの第一の条件を満たすし、第二の条件に至ってはプラズマエンジンを腕に搭載していない我々では到底成し得ないことがアリータには出来る。こう考えるとアリータという存在、そしてアイアンシティでは溢れているサイボーグ達の存在は「人間」よりも「人間」らしい存在ということになる。そうなると「人間」というものを再定義せざるを得なくなる。「人間」と「機械」を区別するのに明確な定義を探していく必要がある。

“愛”とはなにか?

「それに信じている!人間なら自分の生き方を選ぶことが出来るって!人は美しくも醜くもなれるんだーッ!!」──「銃夢」ガリィの台詞より

ニコラス・スパークスの小説「きみに読む物語」には「最高の愛とは、魂を目覚めさせるようなもの」という言葉があるが、”愛”が極めて人間らしい感情のひとつであることは疑いようがない事実である。隣のクラスのあの子に抱いた淡い感情、親が息子や娘に抱く深い愛情、キリスト教的な隣人愛‥‥様々な形態の愛情が人間社会には存在するが、では『アリータ』で描かれる肉体性の強い「人間」とその他との間の”愛”を我々は”愛”と呼べるだろうか?

『エクス・マキナ』では人間の男が人工知能を搭載した女性型ロボットに愛情が芽生えるまでの過程を描き、『ターミネーター2』ではT-800が武骨で不器用ながらも、ジョンへの犠牲的な愛情をその最期にみせた。この「人間」と「愛」の再定義の問題はなにもフィクションの中だけの話ではない。日々テクノロジーが進歩していく我々の社会は、すぐにでも『アリータ』の世界のように機械性の強い「人間」を歓迎することになるだろう。(もちろん、あそこまでディストピアな世界にならないことを祈るが) それにそもそも、医学の現場では人工心臓といった人工臓器が実際に使われているではないか。『アリータ』ではアリータ自身が生命の象徴である心臓をヒューゴに差し出すシーンがあるが、既に現代では心臓の代替に成功している。「人間」の心などというものは既に左胸の位置にはないのである。

神経生理学的に言えば「恋をしている」状態というのは「脳内のノルエピネフリンとドーパミンの分泌量が増加し、それによりセロトニンの分泌量が低下している」状態、と明確に説明出来る。神経伝達物質であるドーパミンが脳内に分泌されると人は快感や多幸感、やる気が湧いたりするようになり、脳内ノルエピネフリン濃度が上昇すると、新皮質が刺激され、相手と交わした会話などの記憶を反芻するようになる。そしてセロトニンの分泌量の減少により、一日中相手のことが頭から離れなくなるという軽い強迫神経症の症状がみられるようになる。青春時代にはなんとも悩まされたこの”恋”という現象も、科学的には外界からの刺激に対する単なる脳の受動的な応答とみなせるというわけだ。

すべての物が等しく原子で構成されたこの世界で、我々「人間」と「機械」の一体どこに違いを見いだせばいいのだろうか?“アイアンシティ”で暮らす多くの人々は善悪問わず、義体化の技術を当たり前のように取り入れている。脳は生身で、身体は機械。もし自分の身体がそうなったとき、あなたは自身をどう定義するだろうか?悩ましい問題だが、そんなことを考えながら『アリータ』を観るときっとあなたなりの発見が見つかるはずだ。ここでは僕なりの寄り道として、科学者ノヴァの思想を紹介しよう。

科学者ディスティ・ノヴァの思想

「現在は一瞬のうちに過去となり!誰もがいつかは死に!運命は人智をこえて荒れ狂う!それが当然だといわんばかりに!!私はそんなこの世の全てを憎む!熱力学第二法則を憎む!!」──「銃夢」ノヴァの台詞より

『アリータ』では──おそらく続編を予定しているのだろう──ノヴァという存在の全貌について殆ど触れられることがなかったが、原作「銃夢」シリーズに登場するノヴァという狂気的科学者は、作者木城ゆきとの思想や自然観が色濃く反映されたキャラクターだと推察する。物理学に代表される科学を学んだ者は、その唯物論的な世界観を目の当たりにして、人間的な価値の一切を何処におけばいいのか迷うことになる。冒頭で紹介した機械論的自然観に僕が初めて触れたときも、その世界観の神秘性に魅せられながら、自身の存在の無意味さに嘆いたこともある。しかし「銃夢」の作中、僕の最も好きなキャラクターであるノヴァが出したひとつの答えは、映画で描かれるアリータの生への執着の表徴でもあるのだ。

「生の始まりは化学反応にすぎず、魂は存在せず、精神は神経細胞の火花にすぎず、人間の存在はただの記憶情報の影にすぎず、神のいない無慈悲な世界でたった一人生きねばならぬとしても…なお…なお我は意志の名の元に命ずる「生きよ」と!!」──「銃夢 LastOrder」ノヴァの台詞より

無機質な自然を目の前にして、「熱力学第二法則を憎む!!」と怨嗟を露わにするノヴァの心情は、僕には痛いほど理解出来る。この世のあらゆる物質を構成する原子は、最終的に”バラバラ”な状態になることが約束されている。宇宙が内包する全エネルギーは初めから決まっていて、すべてのエネルギーが均等に分配される状態に宇宙は近づいていく。

しかし……たとえ宇宙の寿命が有限であっても、その宇宙の中で育まれる生命の多様性には限りがないのだ。科学が発達した世界では「人間」と「機械」に本質的な違いはない。『アリータ』というSF作品は、もはや”生身の肉体”は「人間」の条件には必要ないということを教えてくれる。愛する「人間」を守るために、自身の本能の源泉を探るために、闘争に身をおくアリータを是非見届けて欲しい。あなた自身が抱いていた「人間」という言葉の定義がさらに拡張され、より豊かなものになることを僕が保証する。闇の中を進むアリータは、自身の命の意味を見出すまで白鳥の歌を歌わない。その姿を見て、『アリータ』という巨大なSF作品から何かひとつのあなただけの哲学を手に入れることがきっと出来るはずだ。

風が吹くのは吹きたいからだ

そして風はほこりをたてて

わしらの足跡を運び去る

──1911年「ブッシュマンのフォークロア集」より

==

『アリータ:バトル・エンジェル』(原題:Alita: Battle Angel)

舞台は、“支配する者”と“支配される者”の2つの世界に分断された、謎めいた遠い未来。サイバー医師のイドは、瓦礫の中から少女の人形の頭部を拾い上げる。彼女は300年前のサイボーグであり、なんと脳は生身のまま生きていた。イドは、過去の記憶を失っていた少女に新たな機械の身体を与え、アリータと名付けて成長を見守る。ある日、自分の中に並外れた戦闘能力が眠っていることに気づいたアリータは、自分が300年前に失われたテクノロジーで創られた“最強兵器”だということを知る。逃れられない運命に直面した少女は、与えられた自分の命の意味を見つけるために、二つの世界の秩序を揺るがす壮大な旅に出る──。

原作/「銃夢」木城ゆきと

脚本・製作/ジェームズ・キャメロン

監督/ロバート・ロドリゲス

出演/ローサ・サラザール、クリストフ・ヴァルツ、ジェニファー・コネリー、マハーシャラ・アリほか

日本公開/2019年2月22日(金)全国ロードショー

配給/20世紀フォックス映画

公式サイト

© 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation