【徹底解剖】『2001年宇宙の旅』を物理学に寄り道しながら楽しむ

- Joshua

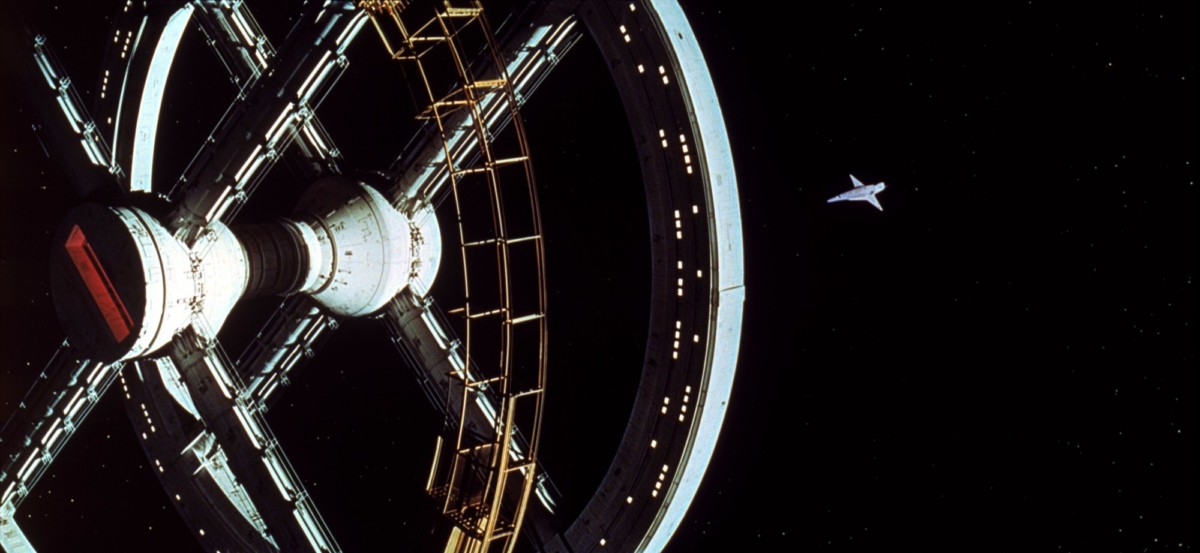

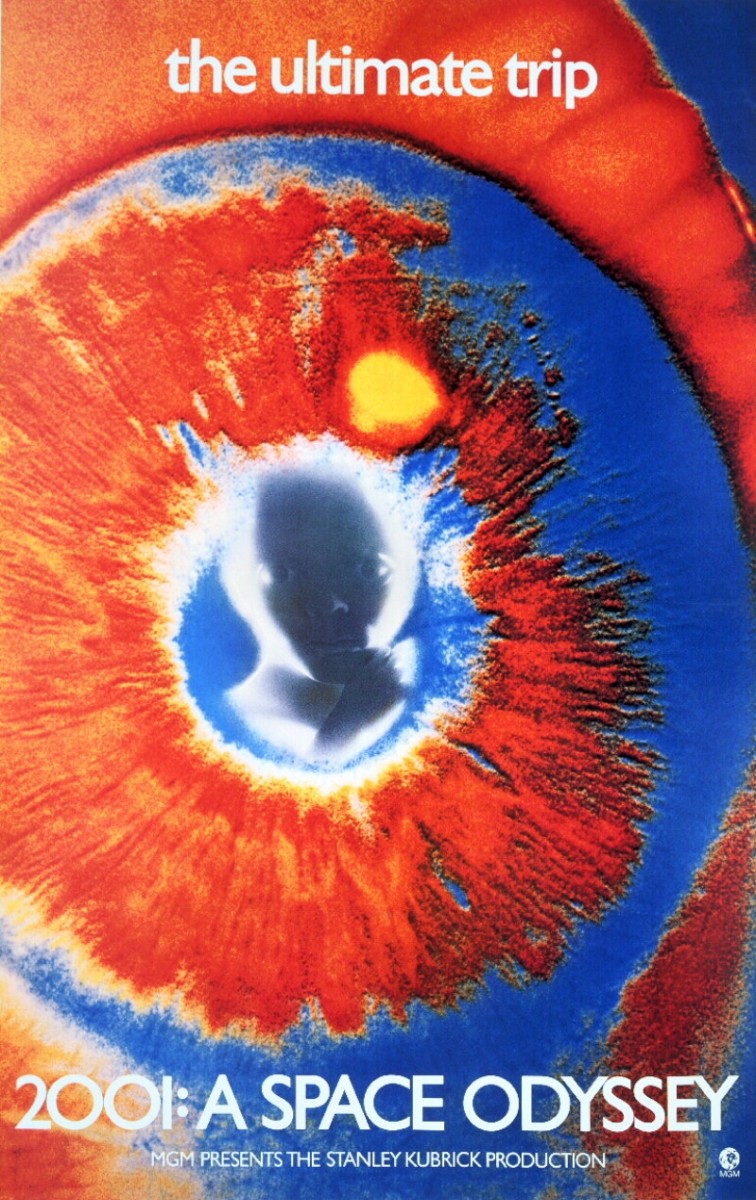

1968年に公開されたスタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』は、まぎれもなくSF映画の金字塔だ。公開から50周年の今年、当時と同じ条件でこの傑作をリバイバル上映すべく、クリストファー・ノーランを監修に迎えたオリジナルのネガからの70㎜ニュープリント版が5月のカンヌ国際映画祭でプレミア上映された。その後、世界各国を周り、日本でも10月に12回きりの上映が行われた。また、同時にIMAX版も制作され、10月19日から11月1日まで公開された。さらに、同作初の4K ULTRA HD版と、HDデジタル・リマスター版ブルーレイが12月19日(水)に発売となる。

この機会に、改めて『2001年宇宙の旅』について考えてみたい。

有名な話だが、『2001年宇宙の旅』はキューブリックが多くの”説明”部分をカットしてしまったため、難解な印象を与える作品となった。月の裏側で発見されたモノリスが電磁波を発するシーンでは、「月面から発生したエネルギーが太陽系を貫き、飛んでいくのを捉えた」というナレーションが入る予定だった。また、科学者や宗教家たちが人工知能の反逆の可能性や地球外生命体についての科学的考察の前提、人間起源に対する神学的な立場などについて論じた約10分間の”解説”が上映前約に挿入される予定だった。しかし、これらはすべてキューブリックの意向でカットされてしまった。

アーサー・C・クラークがエッセイ「未来のプロフィル」(62年)で示唆した「クラークの三法則」にキューブリックのその意図が隠されている。

1. 高名で年配の科学者が可能であると言った場合、その主張はほぼ間違いない。また不可能であると言った場合には、その主張はまず間違っている。

2. 可能性の限界を測る唯一の方法は、不可能であるとされることまでやってみることである。

3. 十分に発達した科学技術は、魔法と見分けがつかない。

キューブリックが大切にしたかったものは『2001年宇宙の旅』がもつ”魔法”である。

人類のモノリスとの邂逅やスターゲートによるワープシーンなど、説明なしではSF好き以外には理解出来ないようなシーンでもあえて”解説”をカットして、クラークのいう”魔法”を前面に押し出す手法をキューブリックはとったのである。実際ナレーションといった解説がカットされたことで、スターゲートのワープシーンは──ワープという航法自体が地球外生命体の純然たる科学技術の産物でありながら──芸術的で感性に訴えかけるものとなっている。”科学”を説明しないことで、”魔法”に見えたのならキューブリックの目的は達成されたといえる。

さて、映画『2001年宇宙の旅』。いまさら”解説”するようなところが残ってないように思える古典SFだが、ここに少しでも新たな見方を提唱することが出来れば良いと思っている。科学的・哲学的なバックグラウンドをこれでもかというぐらいに寄り道して、『2001年宇宙の旅』をさらに色鮮やかなものにしていきたい。

「モノリスの発見」が意味するもの

モノリス(直立石)が地球外生命体の確たる証拠として断ずるにふさわしいかどうか、これは作品中では殆ど触れられることがなかったが、科学的にはとてもこみいった重要な問題である。僕が敬愛する天文学者のカール・セーガンは”Life is the hypothesis of last resort.(生命とは最終手段の仮定である)”と言った。生命の証拠となりうるモノが人類の手によって発見されたとしても、それが本当に地球外生命体の存在証明に繋がるかどうかは、ありとあらゆる可能性を先に吟味しなければならない。火星の表面を探査する無人火星探査車キュリオシティは2003年に、大気中のメタン濃度が著しく高い瞬間に遭遇した。メタン濃度がこのレベルで維持されるためには、メタンを放出する生命が存在する必要がある、という仮説が打ち出された。しかし火星に存在するカンラン石が二酸化炭素と水と反応し、メタンを放出するということが分かると、生命の存在を前提とする仮説は非生命的な仮説によって棄却された。スコラ哲学の根本原理として知られる”オッカムの剃刀”のように、生命のような複雑な機構を持つモノを仮定するよりも、非生命を前提にするようなシンプルな仮説の方が科学は好むのである。

ここでモノリスの発見が地球外生命体の証拠として断ずるにふさわしい理由を整理しよう。

小説版『2001年宇宙の旅』では発見に携わった科学者達の考えが詳しく書かれている。モノリスが生命存在の証拠になる理由は大きく分けて3つ。モノリスが強力な磁場を発生させていることと、モノリスが(厚さ)1:(幅)4:(高さ)9の完璧な整数比であること、そしておよそ300万年前に埋められたという地質学的な事実だ。科学者によって「ティコ磁気異常1号(TMA・1)」と呼び名がついたモノリスはその名の通り、「巨大なニッケル=鉄鉱石」よりも強力な磁場を発生させている。これはモノリス内部が超伝導体で出来ていて、強力な円電流が流れているという仮説しかその現象を説明できない。これだけでも明らかにモノリスは何かしらの”装置”なのだ。

モノリスの構造的な特徴についてみていくために、小説版から引用しよう。

「その各寸法を精密に測ったところ、ちょうど1対4対9──最初の3つの整数の自乗になったのだ。納得のいく説明は誰も出せなかったが、偶然の符号であるはずはなかった。なぜならその比率は、計測の限界までいっても狂わなかったからである。何を材料に使うにしろ、地球のテクノロジーが総がかりで取り組んでも、無反応のモノリスさえこんなにすばらしい精度では作れないという事実には、心を粛然とさせるものがあった。それなりの意味で、この目立たないながら、ほとんど傲岸ともいえる幾何学的完成度の誇示は、TMA・1の他の属性に劣らず強烈だった」

つまりモノリスが完璧な整数比を持つのは、それを埋めた生命体が、モノリスが人工物だと明確に主張するためである。紙に直線をひいてみようとしたとき、本当の意味の”直線”を書くのは原理的に不可能である。なぜなら直線をひいたと思っても、どこで僅かながら傾いていたり歪んでいたりするだろうし、直線というひとつのパターンが実現されるよりもどこかで少しでも曲がってしまった直線でない線の方がパターン数として遥かに大きいため、確率論的に言っても真の意味での直線を書くことはできない。しかしモノリスを月の裏に埋めた生命体は、地球の測定精度をはるかに超えた”直線”を書いてみせた。人類への圧倒的な科学力の見せつけ、これをクラークは「傲岸」と表現した。

見え隠れする無神論者としてのキューブリックの意図

「我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへいくのか」というフランスの画家ゴーギャンの傑作は、人類がいつの時代も普遍的にもっていた根源的な疑問でもある。端的に言って、『2001年宇宙の旅』というSFの大傑作はこの疑問にひとつの答えを与えた芸術作品だ。人間の発生起源を神に求めず、地球外生命体が地球によこしたモノリスに求める、というのはクラーク流のコペルニクス的転回である。

「人類は神に創られたのではない。モノリスに導かれたのである」という驚くほど簡潔な主張は言わずもがな、クラークとキューブリックの無神論観を土台にしている。町山智浩「〈映画の見方〉がわかる本」では無神論者としてのキューブリックの面白いエピソードが紹介されている。「また、『シャイニング』(80年)製作中に、原作者スティーブン・キングに電話で「君は神を信じているのか?」と質問し、キングが「当然だ」と答えると電話を切り、小説に描かれた神話的要素を映画から消し去ってキングを怒らせたことは有名だ。

「一神教は信じない」というキューブリックの神学・宗教への姿勢は、『2001年宇宙の旅』そのものを形作っていると言っても過言ではない。1960年代だった当時、技術面でのディフィカリティ(困難さ)が地球外生命体のその姿を映像にするのを妨げたが、ニーチェの思想を通じて、キューブリックのその姿勢は丁寧に表現された。『2001年宇宙の旅』のメインテーマ曲「ツァラトゥストラはかく語りき」は当然ニーチェの同名小説を暗喩している。『2001年宇宙の旅』の根底に流れているのはニーチェの「神は死んだ」というニヒリズムである。

地球外生命体の証拠となるモノリスの発見はカール・セーガンの言葉を借りると「地球の偉大なる降格」を象徴するものだ。紀元前5世紀ごろ、哲学者のデモクリトスは「この世界」以外に多くの「他の世界」があるという考えに至った。そして天動説から地動説へと移り変わり、神が居座る場所は宇宙の外へと追いやられ、これをカール・セーガンは「偉大なる降格」と呼んだ。『2001年宇宙の旅』はトマス・アクィナスが神学を説明するためのこじつけとして使用した科学以来、天動説から地動説へと転回していく中で、神の居場所がどんどんと外へ追い出されていく科学の象徴的な歴史を、さらに敷衍しているのである。

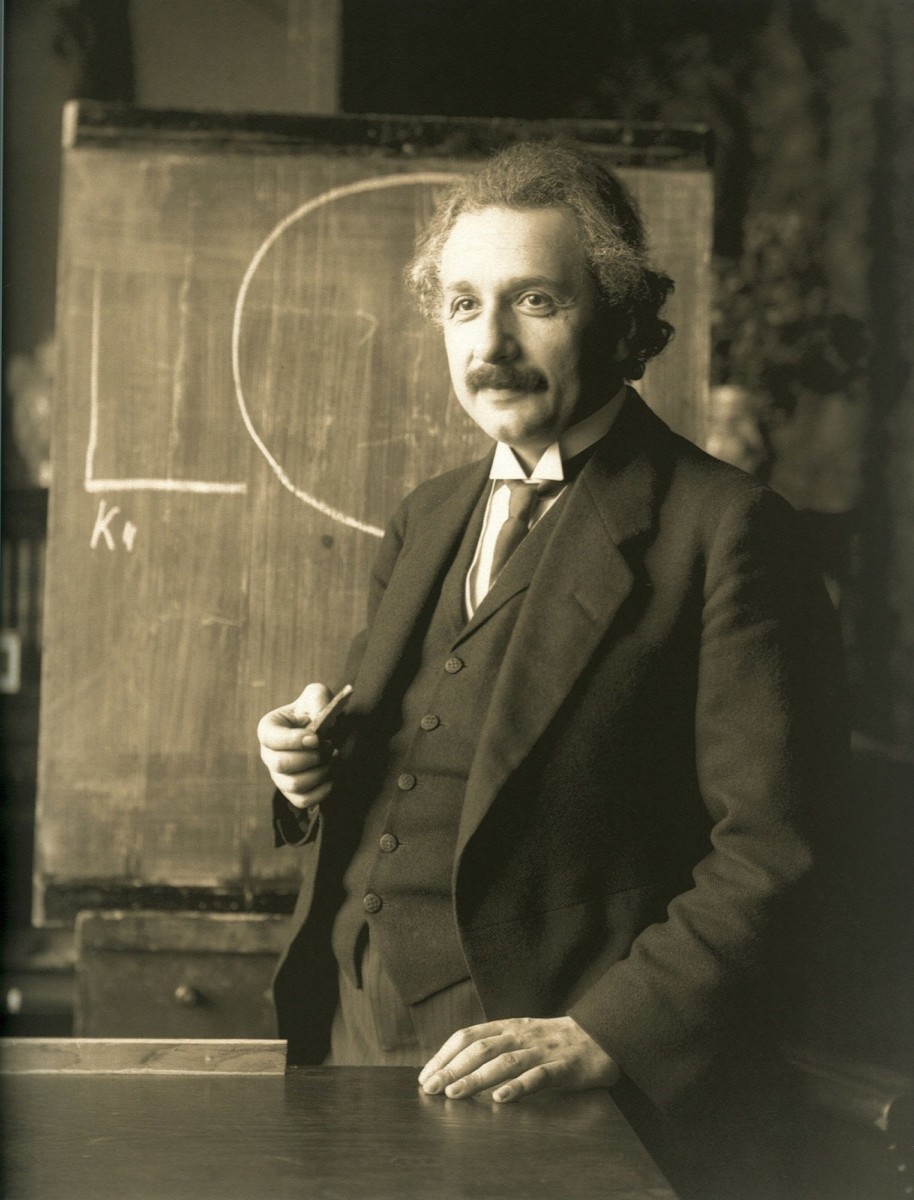

特殊相対性理論が押しつける光の速度の絶対ルール

「なにものも光の速度を超えることは出来ない」

これはアインシュタインの特殊相対性理論が前提とする根本原理で、宇宙のどこにいようとこのルールを破ることは出来ない。光の速度は秒速約30万kmで、これは実感の湧きにくい数字だが、1秒で地球を7周半することができる速さだ。車のアクセルペダルを踏み、どこまでもどこまでも加速していけたとしても、速度計の針は30万kmで頭打ち、それ以上速くなることはないのだ。光の速度なんて速すぎて我々には関係ないじゃないかと思われるかもしれないが、この”スピードの制約”のおかげで、宇宙からみればちっぽけな太陽系に我々は閉じ込められてしまうのだ。太陽以外の最も近い星であるプロキシマ・ケンタウリですら距離にして4.2光年あり、光でも片道4年以上かかってしまう。80年という短い寿命をもつ人間のタイムスケールでは、太陽系を脱するのですら人生を賭けた大掛かりな旅になってしまうのだ。

モノリスの発見は地球外生命体の存在を示唆するだけでなく、その圧倒的な科学力の高さを読み取ることができる。これはモノリスの整数比の構造とは無関係に言えることだ。地球の衛星、月に約300万年前にモノリスを埋めることが出来たというのは、少なくとも太陽系外からここまで来るだけの科学力があるということである。特殊相対性理論が規定する速度の上限値がある限り、モノリスの存在はその地球外生命体が速度の上限をものともしない移動方法を有しているということを意味する。速度の上限を気にすることなく、何万光年もの距離を一瞬で旅する方法はひとつしか考えられない。そう、ワームホールである。『2001年宇宙の旅』では”スターゲート”と呼ばれるものだ。

スターゲートとスターチャイルド

月面に佇むモノリスは強力な信号を木星に向かって放っていた。木星探査の真の目的を知ったボーマンは、ついに木星の衛星軌道上で巨大なモノリスに遭遇する。そして次の瞬間、ボーマンは光の渦”スターゲート”に吸い込まれ、ホテルのような一室で目を覚ます。

ボーマンが通ったこのスターゲートは、モノリスを月面に置いた地球外生命体によって作られたものなのは明らかだ。ワームホールの説明を簡単にしよう。ワームホールとはトンネルのような通り道を持つ穴のことで、空間のある一点と他の一点を繋ぐ性質を持つ。イメージでいえばドラえもんのどこでもドアのようなものが一番近いだろう。紙に適当な位置に書いた点と点は、紙を折り曲げることで繋げることが出来る。この”折り曲げる”役割を担うのがワームホールだ。

ボーマンが吸い込まれたワームホール(スターゲート)の先にはあったのは不可解にも、地球のどんな大都市にでもありそうなホテルの一室であった。『2001年宇宙の旅』で最も「意味のわからない」「難しい」と評判のこのクライマックスシーンだが、一体ボーマンはどこへ連れて行かれたというのだろうか?小説版にはこのときのボーマンの”気づき”について、詳しく書かれている。

「なるほど、この受け入れ施設の成り立ちがわかった。彼を招き寄せたホストたちは、テレビ番組に基づいて地球人の暮らしを再構築したのだ。映画のセットのなかにいるような気がしたのは、文字どおり事実であったわけだ」

セットを用意した”彼ら”の目的はボーマンを進化させることにあった。人類の次なる存在、”スターチャイルド”への進化である。映画作品としての『2001年宇宙の旅』では、超越者としてのスターチャイルドの存在に、キューブリックの思想が重ねられていることがみてとれる。人間起源を神以外に求めた『2001年宇宙の旅』は、ニーチェと同じく神を否定している。「神は死んだ」のだ。生きる意味なんてものは永劫失われた。しかしそうした永劫回帰の無意味な人生を受け入れ、確立した思いで前へ進む人間を超克した存在──ニーチェが唱えた「超人」がまさにスターチャイルドそのものなのである。

なぜ”彼ら”は姿を現さなかったのか?

「ロボット身体も、血と肉の身体と同様にたんなる踏み石であって、やがては人びとが遠いむかし”精霊”と呼んだものに至るかもしれない。そして、そのまた向こうに何かがあるとすれば、その名は神のほかにあるまい」

地球外生命体の姿を想像するとき、どのような姿を想像するだろうか?H.G.ウェルズの『宇宙戦争』に出てくるタコ型火星人のような宇宙人だろうか?それとも”人”という概念を離れて、『ソラリス』のような「海」のようなものだろうか?グレゴリイ・ベンフォードの「磁気生命」のようなものだろうか?数々のSF作品が数々の独特な宇宙人像を表現してきたが、『2001年宇宙の旅』ではついにその明確な姿を現すことはなかった。

つまるところ人間よりも進化した存在である”彼ら”に実体なんてものはないのだ。高度に発達した科学技術は”精神”にまで介入する。質量、重さ、というしがらみがある限り、特殊相対論による鎖から離れることはできない。質量をもったいかなるものは光の速度を超えられないのだ。

この”しがらみ”から脱する方法がひとつある。実体を捨てることだ。肉体を完全に捨て去り、精神のみが生命を形作るものとなればよいのだ。無形な生命体はやがて4次元時空を超越し、さらなる世界へと進出していく──『2001年宇宙の旅』において彼ら”は姿を現さなかったのではない。姿そのものをとうの昔に捨てていたのである。

「我々はどこから来たのか?」という根源的な問いに対して、人類が答えを見出す日は来ないかもしれない。『2001年宇宙の旅』はその答えのひとつを提示したが、あくまでひとつの解釈に過ぎない。しかしそうした問いに答えを見出そうと、『2001年宇宙の旅』を源流としたSFの流れは今に至るまで流れ続けている。もし『2001年宇宙の旅』が差し出す”答え”に納得がいかないというのなら、自分が納得いくまで他のSFに当たってみるのもいい。しかしそのどれもが『2001年宇宙の旅』の流れを受けているはずだ。

==

『2001年宇宙の旅』

監督・製作/スタンリー・キューブリック

脚本/スタンリー・キューブリック、アーサー・C・クラーク

日本語吹替キャスト/

デヴィッド・ボーマン船長:キア・デュリア(堀勝之祐)

フランク・プール:ゲイリー・ロックウッド(小川真司)

ヘイウッド・R・フロイド博士:ウィリアム・シルベスター(小林昭二)

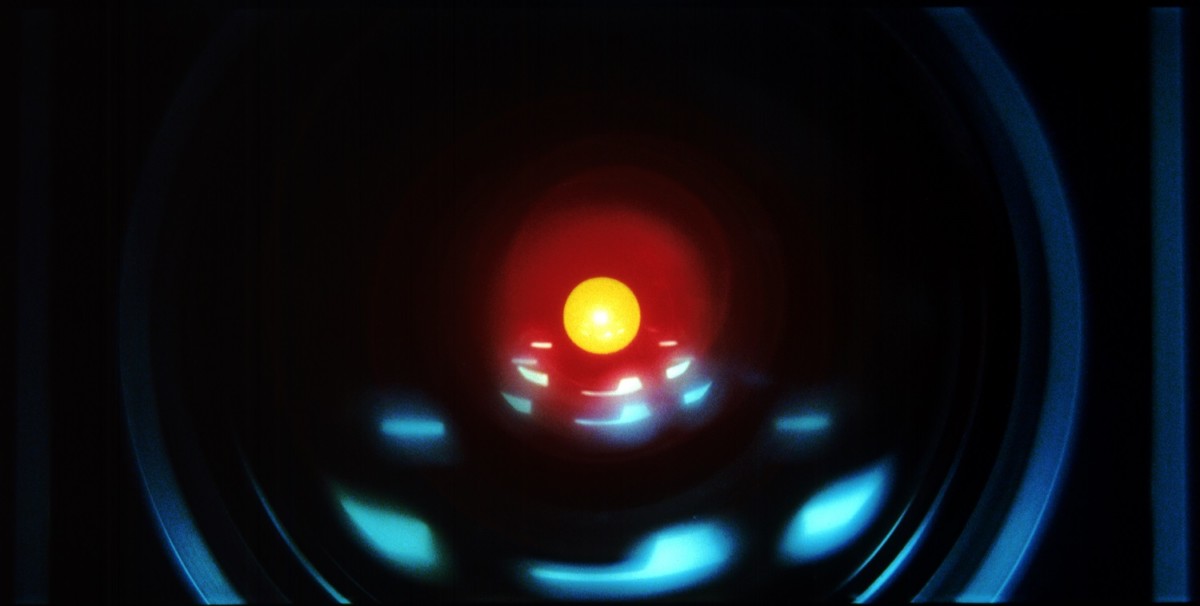

HAL 9000(声):ダグラス・レイン(金内吉男)

2019年12月19日(水)発売

【初回限定生産】2001年宇宙の旅 日本語吹替音声追加収録版<4K ULTRA HD&HDデジタル・リマスターブルーレイ>(3枚組/ブックレット&アートカード付)

品番:1000734982/¥6,990+税

内容:4KUHD、本編ブルーレイ、特典ブルーレイ

【初回限定生産】2001年宇宙の旅 HDデジタル・リマスター&日本語吹替音声追加収録版ブルーレイ(2枚組/ブックレット&アートカード付)

品番:1000734983/¥4,990+税

内容:本編ブルーレイ、特典ブルーレイ

≪共通特典≫

・新パッケージ・封入特典:ブックレット(20P)、キューブリックのインタビュー翻訳、アートカード(4枚組)

※ブックレットの内容は「スタンリー・キューブリックマスターピース・コレクション」に封入されているフォトブックレットの内容と重複している部分がございます

≪特典ディスク収録内容:約221分≫

※収録されている映像特典は、既発商品と同じ内容です

・“2001年”という神話

・キューブリックが残した遺物

・キューブリックの見た未来

・2001年という“未来”

・“2001年宇宙の旅”の哲学

・コンセプチュアル・アート

・キューブリックの初期作品

・※キューブリックのインタビュー(11/27/1966)(メニュー画面静止画)

※仕様(スペック)、特典、ジャケット・デザイン、価格等は都合により予告なく変更する場合がございます。

制作年/1968年

制作国/アメリカ

発売・販売元/ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

©1968 Turner Entertainment Co. All rights reserved.

©2018 Warner Bros. Entertainment Inc..